626

627

628

明けましておめでとうございます。今年はうさぎ年。

【兎祭り④】徳川将軍家では、正月に縁起物として兎の吸物を食していました。画像は『江戸幕府日記』より、寛永9年正月元日の記事。三献目に「兎之御吸物出」とあります。「相国様」は徳川秀忠、「将軍様」は徳川家光です。 buff.ly/3C0Fg3S

629

治承4年4月27日(1180年5月23日)、流罪になっていた源頼朝のもとに挙兵を促す以仁王の令旨が伝えられました。画像の寛文10年(1670)版の『もんがく』には、父の義朝の髑髏を見せられ挙兵を促される逸話が。来年の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 ではどのように描かれるのでしょうか。

buff.ly/32LT4NT

630

永万元年6月25日(1165年8月3日)、歴代最年少で六条天皇が即位。数え2歳ですが、満年齢では7か月でした。即位式の最中に乳母が授乳したという逸話も。画像は江戸時代初期に書写された『平家物語』より、平時忠(清盛の義弟)が和漢の幼帝を引き合いに出す場面です。

buff.ly/2zVGsJg

631

今日(1/6)は二十四節気の一つ「小寒」。冬の厳しさが増す「寒の入り」でもあります。画像は紅葉山文庫旧蔵の『古今和歌集』より、清原深養父の和歌――冬ながら空より花のちりくるは雲のあなたは春にや有らん――散りかかる雪を花に例えています。きっと雲の彼方は春ですね。

buff.ly/2sY4wnf

632

国立公文書館では4月15日(土)から令和5年度第1回企画展「家康、波乱万丈!」を開催します。家康ゆかりの合戦、家康に仕えた多様な家臣たち等に関する資料をご紹介します。会期は6/11(日)まで。皆様のご来館をお待ちしています。予約不要・入場無料。期間中無休。 archives.go.jp/exhibition/ind…

633

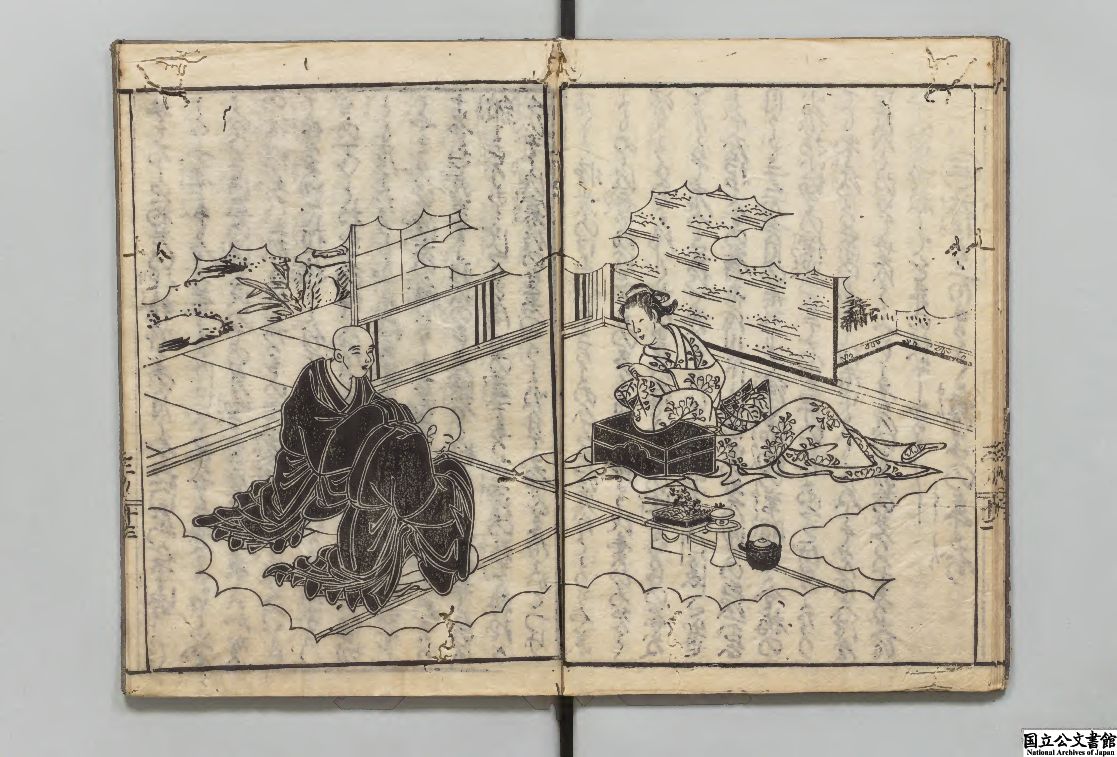

今日(6/5)は二十四節気の一つ「芒種(ぼうしゅ)」。稲・麦などの種を蒔く頃。蛍が姿を見せ始める時期でもあります。画像は承応3年版『源氏物語』より「蛍」の挿絵。蛍の光によって照らし出された玉鬘(光源氏の養女)に、蛍兵部卿宮(光源氏の弟)が心奪われる場面です。

buff.ly/2TXGPcU

634

画像は江戸時代の食物本草書『本朝食鑑』から「艾餅(よもぎもち)」について記した部分。古くから3月3日の桃の節句には草餅を食べる風習がありました。平安時代には母子草を材料としていましたが、中世後期頃からヨモギを入れたものが作られるようになりました。

buff.ly/2UgGdgI

635

1912年7月30日午前0時43分、明治天皇が崩御しました(宮内省公式発表)。ただし、内務大臣原敬(はらたかし)や海軍次官財部彪(たからべたけし)の日記には、崩御したのは7月29日午後10時40~43分頃と記録されています。画像は大正への改元に関する詔書(御署名原本)。

buff.ly/2YpHwPM

636

来年(平成30年)は、「明治」に改元されてから150年となる節目の年です。明治100年にあたる昭和43年(1968)10月23日には、日本武道館で明治百年記念式典が挙行されました。画像は式典の実施についての閣議決定に関する文書です。buff.ly/2yAJA9M

637

平成も残すところ今日(10/31)で、あと半年だそうですね。平成の元号が発表された際に小渕官房長官が持っていたあの「平成の書」は、当館で保存しています。国立公文書館デジタルアーカイブで画像をご覧いただくことができます。ショップではクリアファイルも販売中です!buff.ly/2ACAmuL

638

文化6年(1809)6月27日『雨月物語』の作者の上田秋成が没しました。和歌・俳諧・国学研究にも大きな業績を残しています。画像は明和3年(1766)版『諸道聴耳世間猿』。様々な職業の人々を皮肉っぽく滑稽に描いた秋成による浮世草子です。buff.ly/2sXQVhj

639

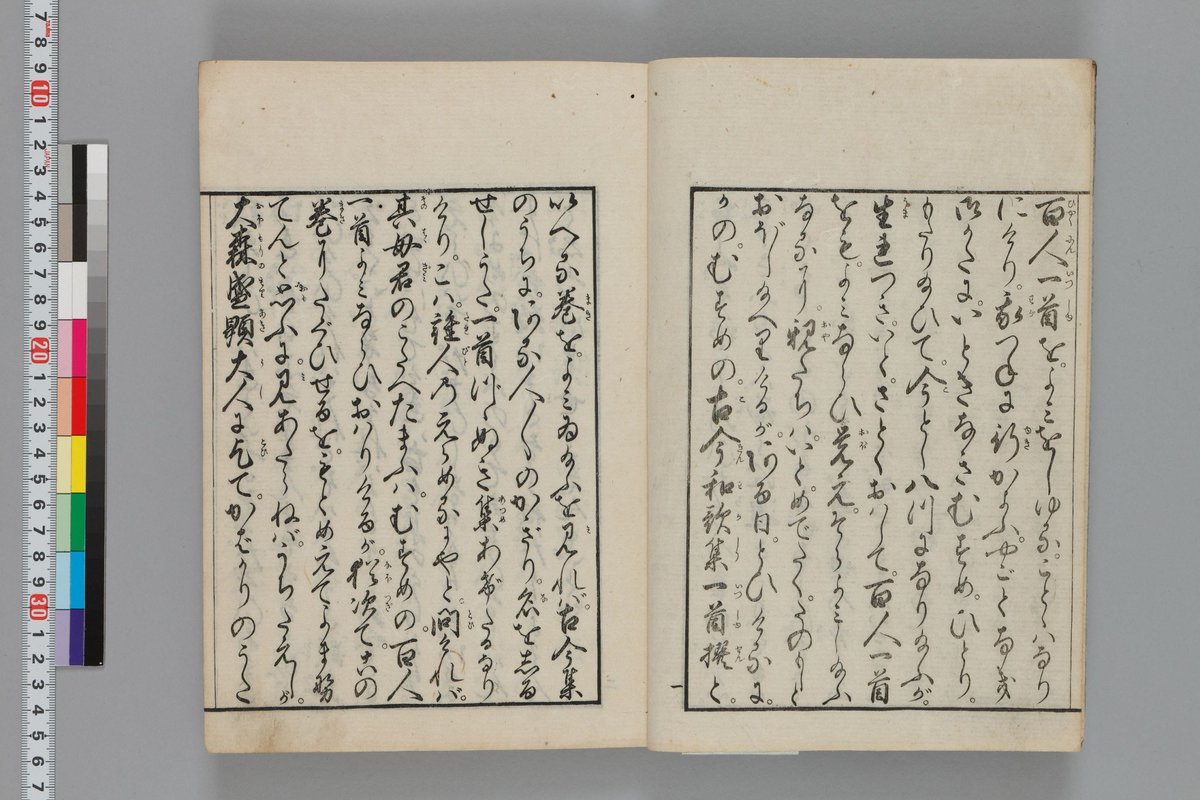

開催中の企画展「ふしぎなふしぎな百人一首」から『古今和歌集一首撰』を紹介します。序文に百人一首が8才の女の子の教材だったという記録が。江戸時代の子供も勉強していたんです。Twitterをご覧の学生の皆さん、夏休みの宿題は進んでますか?archives.go.jp/exhibition/

640

641

安政5年(1858)夏のコレラ大流行は江戸でも多くの死者を出しました。画像の『安政箇労痢(コロリ)流行記概略』には、疫病流行は「妖怪変化のせい」等と書かれており、根本的な原因菌も予防法もわからない病と対峙する人々の不安が伝わってきます。 buff.ly/3zOoTEm

642

推古天皇36年3月2日(628年4月10日)、『日本書紀』に日本最古の日蝕(日食)の記録が残されています。この後、その影響かのように推古天皇が崩御。この日蝕は事実なのか、天文学的見地からも研究がされているそうです。画像は徳川家康の命令によって書写された慶長御写本。

buff.ly/37YuUQj

643

永暦元年(1160)3月11日、平治の乱で敗れた源頼朝が伊豆に流罪に。『平治物語』には、平清盛の継母の池禅尼が、死罪になるはずの頼朝の助命嘆願をしたという逸話が載っています。大河ドラマ #平清盛 では中川大志さんと和久井映見さんが演じていましたね。 buff.ly/2H5LbtH

644

天正14年(1586)12月19日、前年に関白となった羽柴秀吉が太政大臣に就任して、姓を豊臣と改めました。これにより、教科書でもお馴染みの「豊臣秀吉」が誕生しました。画像は、『公卿補任』の該当部分で、内大臣の部分に記述があります。

buff.ly/2QB9Kns

645

今日(11/22)は二十四節気の一つ「小雪」。雨が雪に変わる頃。画像は紅葉山文庫旧蔵『万葉集』の柿本人麻呂の歌「巻向の桧原も未だ雲居ねば子松が末に淡雪ぞふる」―まだ雪雲もかかっていないのに、どこからか散ってくる淡雪。冬の訪れを感じます。

buff.ly/2RZDfM4

646

大正5年(1916)12月9日、夏目漱石が没しました。その個性的なペンネーム「漱石」は負け惜しみの強いことや屁理屈の例え「漱石枕流」の故事に基づきます。画像は『晋書』孫楚伝の該当部分。この資料は元の時代に印刷されたもので、現存する数も少なく、とても貴重なものです。

buff.ly/361v88K

647

嘉永7年(1854)8月6日、当時人気絶頂にあった八代目市川團十郎が大坂の旅宿で謎の自殺を遂げました。当館が所蔵する『弘化雑記』には、当時出版された「死絵」(追悼の錦絵)が綴じられています。buff.ly/2heAlFz

648

正治2年1月23日(1200年2月9日)、三浦義澄が病没。鎌倉幕府の合議制を担ったいわゆる #鎌倉殿の13人 の一人です。ドラマでは #佐藤B作 さんが演じています。画像は寛永古活字版『平家物語』より、義澄が壇ノ浦の戦いの先陣を巡って争う源義経と梶原景時の仲裁をする場面です。 buff.ly/3IkcrjH

649

天正10年6月13日(1582年7月2日)頃、山崎の合戦で敗走した明智光秀は落ち武者狩りによって命を落としたといいます。画像は宝永3年(1706)版『室町殿物かたり』の挿絵で、鑓で突き刺される光秀の最期。大河ドラマ #麒麟がくる は意外な終わり方でしたね。 buff.ly/355Iz9g