601

602

食欲の秋ですね。画像は江戸時代前期の図解百科事典である『訓蒙図彙』から、秋の果実です。梨、奈(カリン)、棗(ナツメ)、栗が描かれています。本書は京都の儒学者中村惕斎が編纂しました。平易な内容で、大人から子供まで多くの読者を得ました。buff.ly/2xoX7NS

603

国際公文書館会議(ICA)は、新型コロナウイルス感染症対策のため閉館中でも、記録資料へのアクセスは可能と伝えよう!とオンラインでアクセスできるツールを持つ機関をマップ上で紹介する「アーカイブズはすぐそばに“Archives are accessible”」を開設しました。#stayhome buff.ly/39Irn9v

604

今日(11/6)は曲亭(滝沢)馬琴の命日です。嘉永元年(1848)82歳で没しました。画像は馬琴の著作『玄同放言』。富士山を読んだ歌について記した部分を掲載しています。本書は諸事物を天、地、植物などの項目に分類し考証を行った随筆です。buff.ly/2yoVC7J

605

季節はもうすっかり秋。ただ紅葉まではまだ時間がかかりそうですね。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「紅葉賀」で、光源氏と頭中将が雅楽の青海波を舞う場面。本文によれば、これは十月の出来事だそうです。挿絵にも紅葉が描かれていますね。buff.ly/2xmydym

606

【臨時閉館延長】

新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止のため、当面の間、臨時閉館を延長し、第1回企画展の開催も延期させていただきます。

なお、ご来館を要しない業務(郵送等による利用請求の受付やレファレンス、オリジナル商品の郵送販売等)は行っております。

buff.ly/2xuZBAe

607

4月1日は新年度の始まりです。しかし、明治初期は必ずしも4月1日が年度の始まりではありませんでした。明治19年(1886)から4月1日が会計年度の始まりとされたことで、年度の始まりとして定着しました。画像は「御署名原本」より会計法(明治22年法律第4号)の条文です。

buff.ly/2xGaKOr

608

2020年は子年。『古事記』では炎に囲まれた大国主命(オオクニヌシノミコト)を救うのがねずみ。「内はほらほら(ふらふら)、外はすぶすぶ(すすふふ)」と鳴きます。これは「外は燃えても穴の中は安全」という意味で大国主命は地面を踏み抜いて炎を逃れたといいます。

buff.ly/2u8TYFW

609

今日(2/4)は立春。暦では春でも、まだ寒いですよね。画像は室町時代に書写された『和漢朗詠集』。立春を詠んだ壬生忠岑(みぶのただみね)の和歌が引用されています。『和漢朗詠集』は声に出して読みたい和漢の詩歌を集めたアンソロジー。名歌ばかり載っているんですよ。

buff.ly/2qCfQ7g

610

画像は青花紙の製作方法を解説した絵図(公文録所収)。青花紙はツユクサの汁で染めた紙です。同資料は、博覧会事務局から正院宛に出された、明治初期の我が国の製糸・農業等の伝統的技術を紹介する出版届に添付された絵図です。buff.ly/2M5kIve

611

皆さん、お正月の準備はお済みですか?平安時代、正月の晴れ着を準備するのは北の方(正妻)の役目でした。ところが『源氏物語』には、ある年の暮れ、末摘花が光源氏に常識外れな装束を贈ってくる場面が。画像は紅葉山文庫旧蔵本の挿絵ですが、取り次いだ女房も気まずそう。

buff.ly/34NC7kI

612

2021年は武田信玄(晴信)の生誕500年にあたります。信玄は、大正4年(1915)11月10日、大正天皇即位に伴い位を追贈された人のひとりです。画像の「叙位裁可書」には、兵法の才だけでなく領地経営に尽力し今なお民の崇敬を集めている、と記されています。 buff.ly/3qeoM34

613

【「令和の書」原本特別展示】

2月23日(木・祝)は令和に入ってはじめての天皇誕生日の一般参賀が予定されています。これを記念して、2月20日(月)から26日(日)まで「令和の書」の原本を特別に展示します。予約不要・入場無料です。展示はいよいよ明日から!ぜひご覧ください。 archives.go.jp/news/20230217.…

614

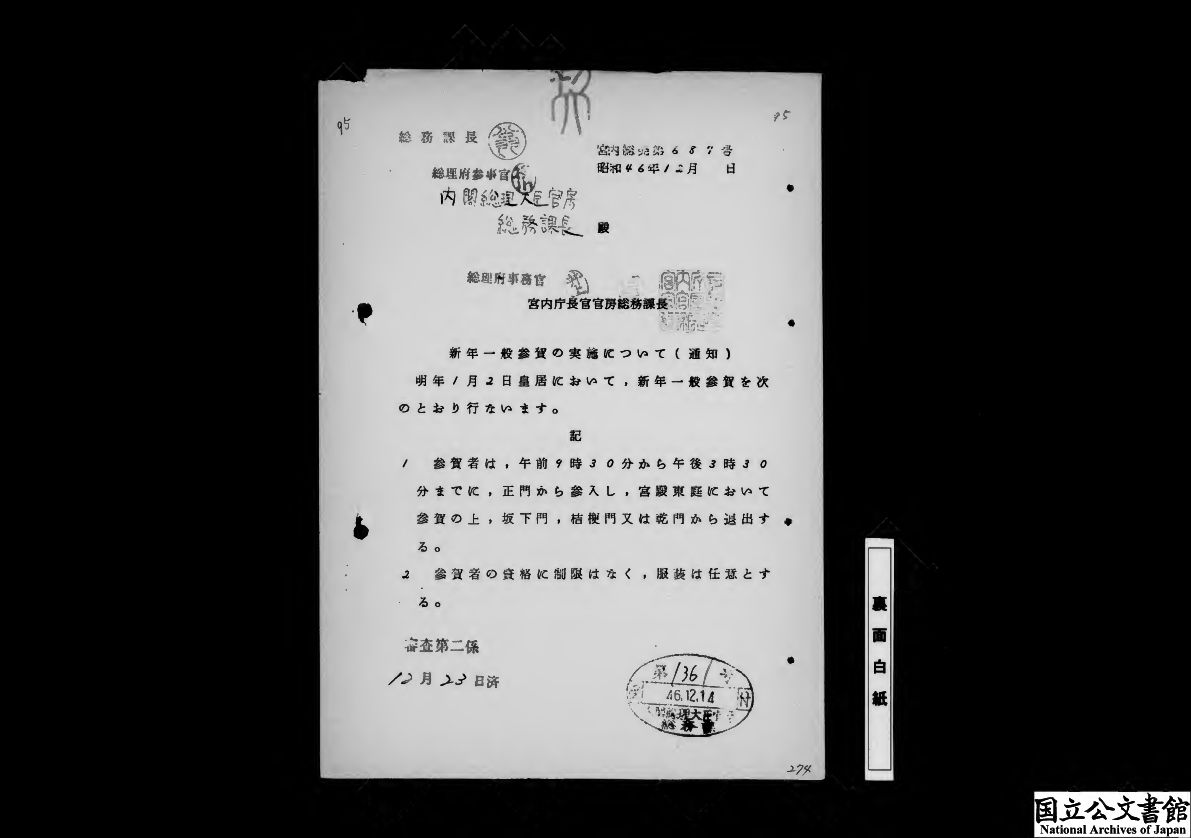

お正月といえば皇室の一般参賀が有名ですね。画像は昭和47年(1972)の一般参賀実施に関する宮内庁から総理府(現内閣府)への通知です。今年(2019)は天皇や皇室に対する関心がより高まることでしょう。

buff.ly/2T9BHzA

615

【お知らせ】

国立公文書館東京本館において、内閣府から移管を受けた「令和」の書(原本)を、

10/1(金)~11/28(日)まで展示します。併せて「平成」の書(原本)も展示します。

※ご来館前に当館ホームページで最新情報と「ご来館にあたってのお願い」をご確認ください。buff.ly/2J21gyc

616

源義経の恋人といえば静御前。舞の名手として知られる女性ですが、実は日照りが続いていた京に大雨を降らせたという伝説の持ち主でもあります。詳しくは開催中の企画展「雨に詠えば―空模様の古典文学―」にて!9/8まで休まず開催していますので、ぜひお越しください。

buff.ly/2y3h2Vm

617

11/18(土)より第3回企画展「江戸の花だより」を開催します。当館が建つ北の丸公園一帯ではこれから紅葉の見頃を迎えます。この時期にあわせ、季節の植物が描かれた資料から江戸時代の人々の植物への関心に迫ります。どうぞお楽しみに。buff.ly/2gRHysB

618

今年(2019)の大河ドラマ #いだてん では、役所広司さん演じる嘉納治五郎が物語のキーパーソンとして登場しますね。画像は昭和11年(1936)当時、東京高等師範学校名誉教授だった嘉納が東京オリンピック招致のため、欧米出張へ赴いた際の任免裁可書です。buff.ly/2MSF10i

619

慶応2年(1866)7月20日、江戸幕府14代将軍徳川家茂が、数え年21歳の若さで薨去(こうきょ)しました。画像は、十七回忌の際、静寛院宮(和宮)との婚姻関係により、宮内省から香華料が下賜(かし)されたことなどが記された資料です。buff.ly/2vjTPeq

620

元仁元年6月13日(1224年7月1日)、北条義時が病没。現在放送中の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 の主人公で、 #小栗旬 さんが演じていますね。画像は『朽木家古文書』より、北条義時が承久3年(1221)に発行した下文(上意下達の文書)。署名の「陸奥守」が義時を指しています。 buff.ly/3xlg7z7

621

嘉承元年(1106)7月上旬、源義家が没しました。通称「八幡太郎」。武士の世の基礎を築き、のち源氏が東国を拠点に活動するきっかけを作った人物です。画像は林羅山旧蔵の『陸奥話記』で、前九年の役を舞台に若き義家が奮戦する場面。「驍勇絶倫、騎射如神」の字が見えます。

buff.ly/3dHrLav

622

食欲の秋の味覚といえば栗。画像は『本草図譜』より。同書は幕臣で本草学者の岩崎灌園(かんえん)が編纂した植物図鑑。約2000種の草木が収録されています。文政11年(1828)に完成しました。当館では灌園の自筆の写本を所蔵しています。buff.ly/2NFHutH

623

\「ねこねこ日本史」コラボ企画/

企画展「家康、波乱万丈!」では、家康に仕えた多様な家臣たちを紹介。会場内には、#ねこねこ日本史 に登場する家康と徳川四天王(酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政)のキャラクターパネルを設置しています。 archives.go.jp/exhibition/ind…

624

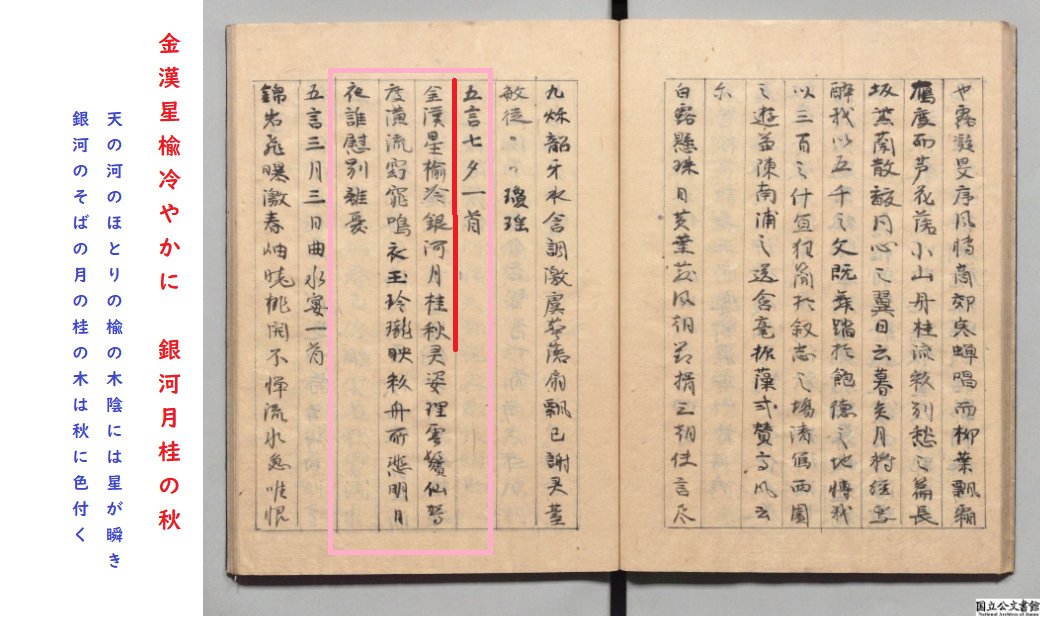

今夜(7/7)は七夕。天平勝宝3年(751)頃成立した日本最古の漢詩集『懐風藻』にも七夕の詩が載っています。画像は徳川家康の命令で書写された慶長御写本。新羅に学び、持統天皇から元正天皇の時代まで朝廷に仕えた山田三方(やまだのみかた)による詩の一節をご紹介します。buff.ly/3hpIgvD

625

承前)源義平は源頼朝の兄、源義賢は源義仲(木曾義仲)の父に当る人物です。義仲は当時3歳で、合戦の最中に家臣と共に信濃国へ逃れます。現在開催中の企画展「平家物語―妖しくも美しき―」では、木曾義仲が登場する場面を展示中です。#妖しくも美しきbuff.ly/2KNuY9O