576

577

天正5年(1577)10月10日、織田信長に反旗を翻した松永久秀を、織田信忠を総大将とする織田軍が攻め滅ぼしました。『安土日記(信長公記)』では松永は天守に火をかけ焼死したと記されています。大河ドラマ #麒麟がくる では、松永久秀を #吉田鋼太郎 さんが演じていますね。

buff.ly/2PT6RNk

578

実りの秋ですね。今日は秋の果物をご紹介します。画像は『本草図譜』より「葡萄」(ぶどう)です。同資料は幕臣の岩崎灌園(いわさきかんえん)が編纂した江戸時代の植物図鑑。当館では同図をモチーフとした絵はがきも販売中です。

digital.archives.go.jp/das/image-j/M2…

579

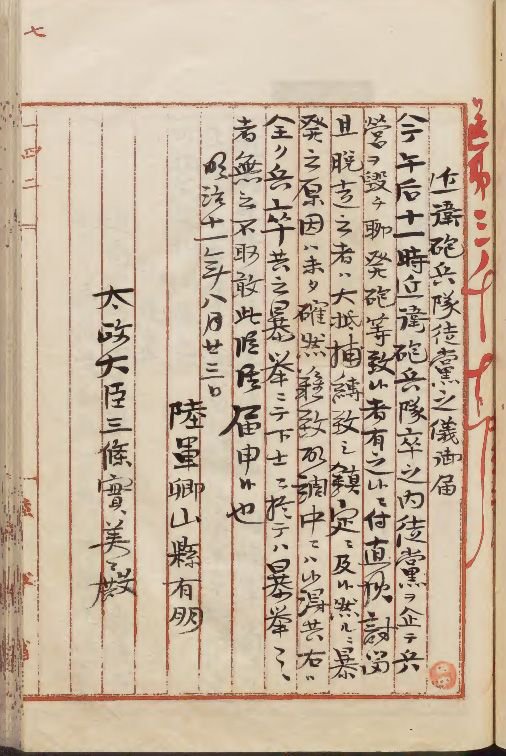

4月12日はパンの記念日。天保13年(1842)の同日に江川太郎左衛門英龍が兵糧パンという軍事行動用のパンを作ったことにちなみます。画像は大正13年(1924)の贈位申請の際に静岡県から提出された江川の事績調書です。江川は名代官として地域の人びとに敬われていたようですね。 buff.ly/3mp2SpU

580

貞観11年(869)5月26日、三陸沖で巨大地震が発生しました。延喜元年(901)に成立した『日本三代実録』にはその際に発生した津波の記録も載っています。当館のデジタル展示「災害に学ぶ―明治から現代へ―」では、災害に関する資料をご紹介しています。

buff.ly/2QkVCvs

581

【デジタル化作業】

当館では計画的に資料のデジタル化に取り組んでいます。1mから4m程の大きな絵図などは、非接触大型上面スキャナーを用いてスキャニングします。画像は準備が整い次第「国立公文書館デジタルアーカイブ」で公開しています。buff.ly/2H1VFqQ

582

ここで問題。オランダ語訳の解剖学書を翻訳しようと決意した杉田玄白。しかし、オランダ語の知識はありません。辞書もなく、共に翻訳に取り組む前野良沢が少しオランダ語を理解できる程度…ここで活用された「会読」とはどんな手法でしょうか?答えは3/23発表!

#知られざる幕末

583

584

夏休みの遊びといえば昆虫採集!しかし酷暑の中、野を飛ぶ蝶を追いかけるのはなかなか大変です。そんな時は当館所蔵『蜻蝶譜』(せいちょうふ)は如何でしょうか。『蜻蝶譜』は近江国宮川藩主堀田正民が写生した昆虫類をまとめた図譜で、画像は鳳蝶(アゲハチョウ)の図です。 buff.ly/3oIDvBi

585

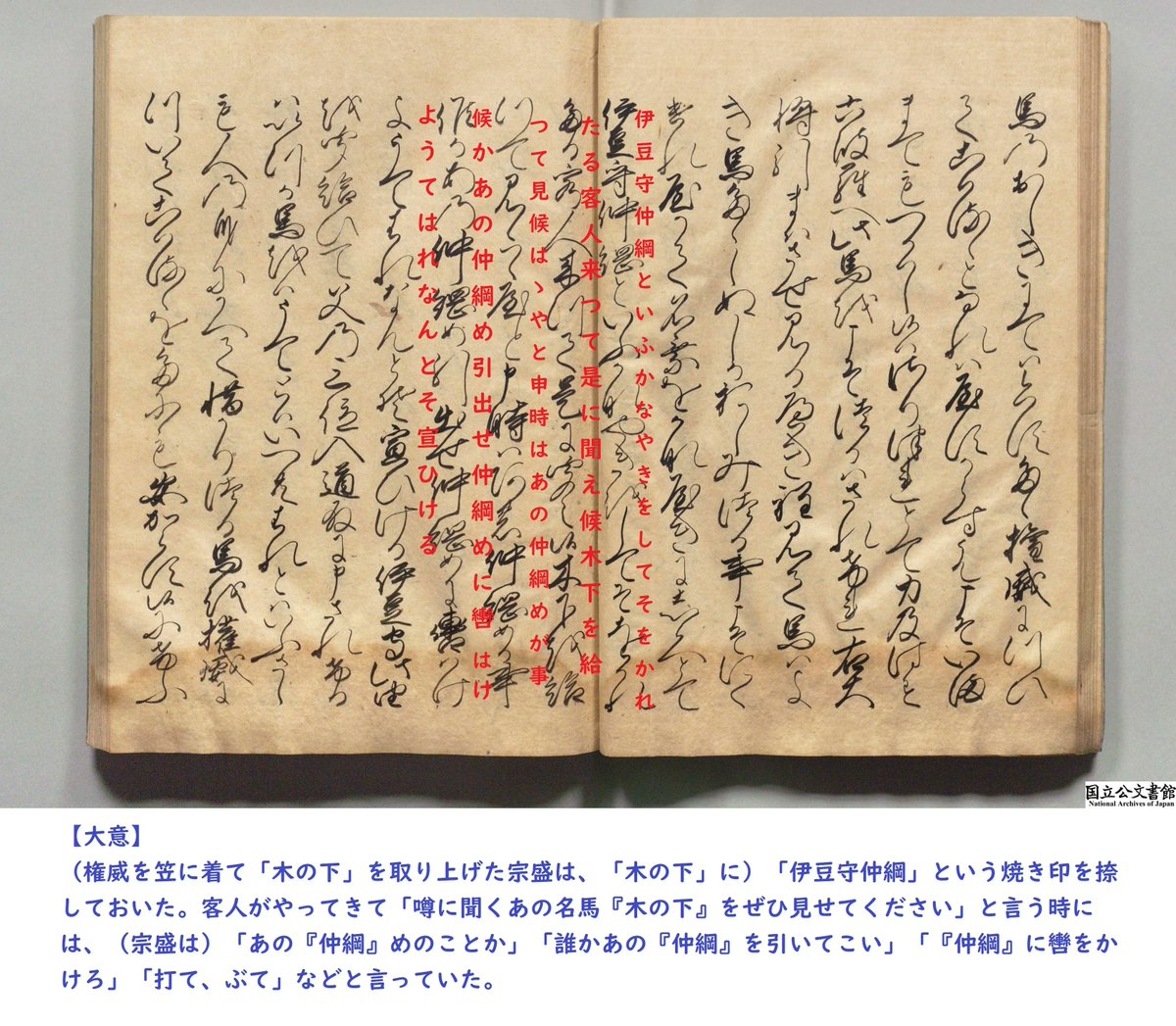

治承4年4月9日(1180年5月5日)、平家追討を掲げた以仁王(モチヒトオウ)の令旨が発せられました。最初に以仁王に合流した源頼政は、嫡男の仲綱の愛馬「木の下」が平宗盛に横取りされことを恨んでいたと『平家物語』は語ります。画像は慶長年間書写の城方本と呼ばれる写本です。buff.ly/37aVgE1

586

今日(12/22)は冬至。皆さんのご家庭ではゆず湯につかる習慣はありますか? 画像は『本草図譜』より柚(子)〈ユズ〉の図。同書は幕臣で本草学者の岩崎灌園(かんえん)が編纂した植物図鑑。温かいお風呂に入って寒い冬を乗り切りましょう! buff.ly/30oSmZn

587

かつて日本にも、夏時刻法により、昭和23年(1948)5月1日に開始されたサマータイムがありました。初年度を除き、4月の第1土曜日から9月の第2土曜日までを1時間早めるというものでしたが、日本に馴染まず、昭和27年4月11日に同法は廃止されました。 buff.ly/3ueDNDU

588

「国立公文書館デジタルアーカイブ」をご存じですか?デジタルアーカイブでは所蔵資料約151万冊の検索ができ、うち約32万冊の資料画像がオンラインで利用できます。ダウンロードした画像は学習・研究・出版・画像素材など様々な用途に無料でご利用いただけます。

buff.ly/39GxIEM

589

今日(5/22)はサイクリングの日。今では自転車税はなくなりましたが、明治初期から昭和33年(1958)までは自転車は課税の対象でした。画像は「太政類典」より、明治9年(1876)に東京府が定めた諸車府税で、自転車に1円の府税が賦課されています。 buff.ly/3oqSK14

590

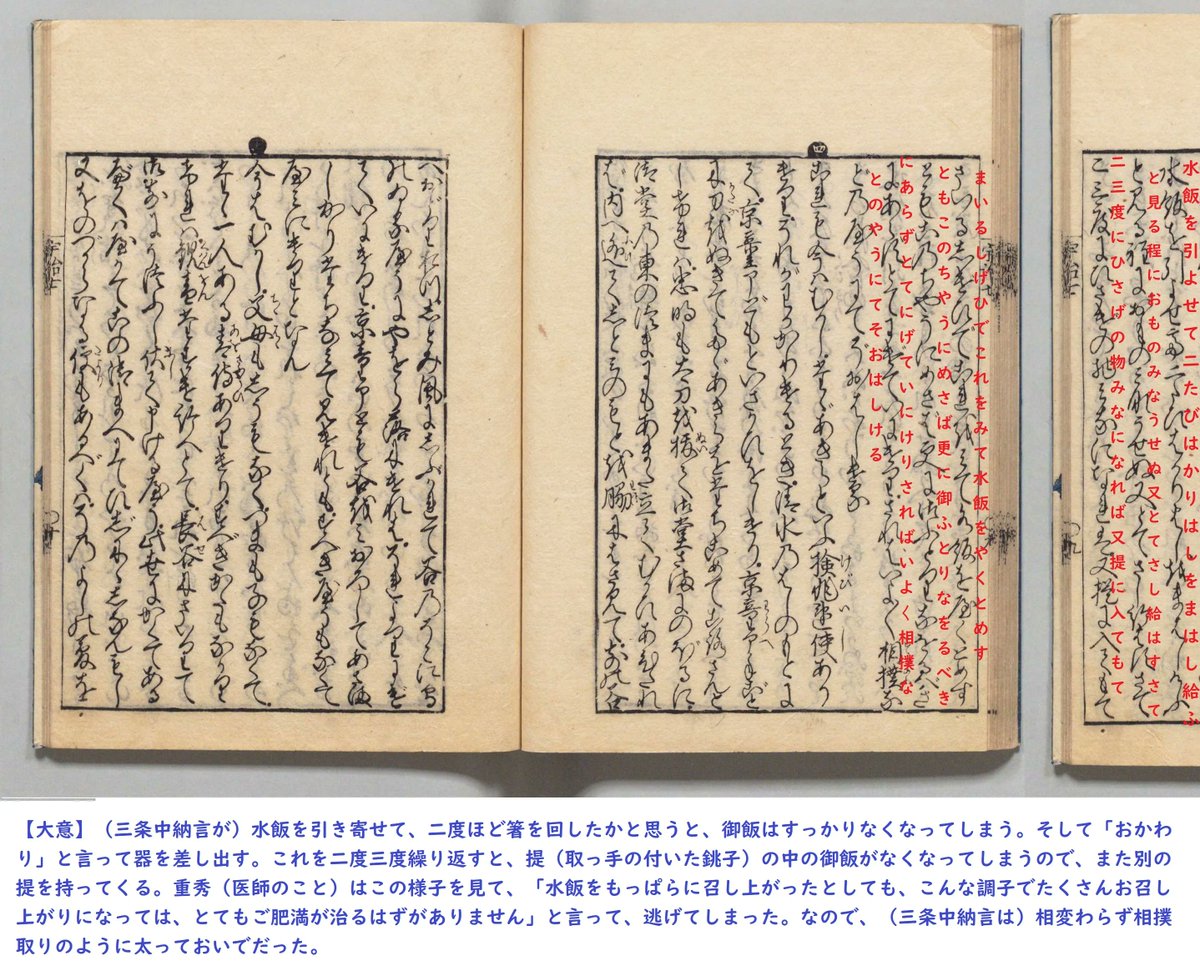

一説によると今日(8/18)は米の日だとか。暑い季節、平安貴族は水飯(水かけ御飯)を食べていたようです。『宇治拾遺物語』には、肥満に悩む貴族が水飯ダイエットに挑戦する逸話も。果たして成功したのか…結果は画像の紅葉山文庫旧蔵万治2年(1659)版をご覧ください。 buff.ly/3dsuZnN

591

592

2022年2月22日、猫の日ですね。回向院「猫塚」建立の経緯は諸説ありますが、その一つが、豪商・時田喜三郎の飼猫の話(画像は『雑事記』より)。いつも魚をくれる魚売りの窮地を救った猫が、金泥棒と思われ殺されるも、後に供養されたというもの。哀しくも優しい逸話です。 buff.ly/33Em0eO

593

今日(10/22)、天皇陛下の即位礼正殿の儀が執り行われました。画像は「大正大礼記録」より、大正天皇の即位礼が行われた京都御所紫宸殿前庭の様子。開催中の特別展(~11/10)では天皇陛下の御即位を記念して近現代の行幸啓について展示しています。この機会にぜひご覧下さい。 buff.ly/1Sm1TmO

594

5/27は百人一首の日。文暦2年(1235、改元後、嘉禎)のこの日、藤原定家が和歌百首を書写したと自身の日記『明月記』に書いています。これが現在の小倉百人一首と推定されていますが、実は詳細は不明。今日はかるたを出して、和歌の謎に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

buff.ly/2QgY8Tg

595

596

【イベントのお知らせ②】

8月21日(月)と8月22日(火)の2日間、中高生向けの特別な館内見学会を開催します。書庫や修復室の見学などに加え、公文書館のお仕事体験もできます。お申込みは6月7日(水)正午から先着順です。詳細はこちら→buff.ly/2qHUsjX

597

教科書でおなじみの那須与一の扇の的。暗唱できる人もいるかと思いますが、実は写本によって表現が異なります。デジタル展示「平家物語」では9種類の写本で「那須与一」の読み比べができます。画像は、当館のみに所蔵されている城方本(じょうかたぼん)の『平家物語』です。 buff.ly/3dMIWNN

598

天正9年(1581)2月、織田信長が京都で馬揃えを行い、名実ともに天下人であると世に示しました。当時の軍事パレードともいえるこの重要行事の準備を任されたのは明智光秀(惟任日向守)。この翌年の #本能寺の変 で信長は命を落とします。画像は『安土日記(信長公記)』より。 buff.ly/3sXajYo

599

今日(4/1)はエイプリル・フール。嘘をついてもいいとされている日です。嘘といえば『竹取物語』の一節。かぐや姫に求婚するために、くらもちの皇子は蓬莱まで行ったという嘘の冒険談を語ります。画像は林家旧蔵の『竹採物語』で江戸時代初期の書写。 buff.ly/2xCEVCL

600

今日(4/29)は #昭和の日 。元号では2つ前となり、懐かしい響きに感じられる人もいるかもしれませんね。画像は元号を昭和に改める詔書で、大正15年(1926)12月25日以降が昭和元年とされました。昭和元年は7日間しかなかったことになります。 buff.ly/32PjTAy