151

152

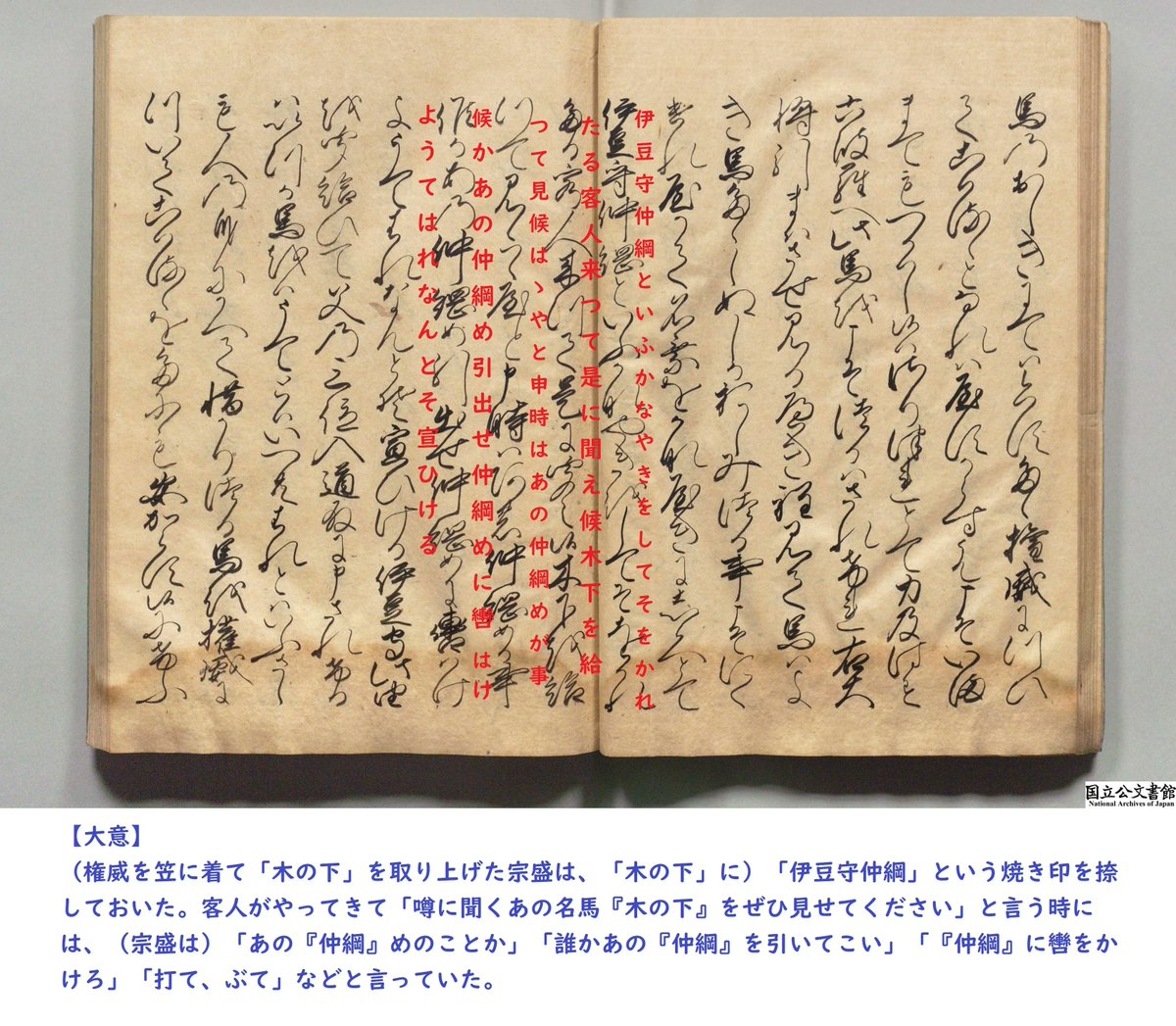

治承4年4月9日(1180年5月5日)、平家追討を掲げた以仁王(モチヒトオウ)の令旨が発せられました。最初に以仁王に合流した源頼政は、嫡男の仲綱の愛馬「木の下」が平宗盛に横取りされことを恨んでいたと『平家物語』は語ります。画像は慶長年間書写の城方本と呼ばれる写本です。buff.ly/37aVgE1

153

久安3年4月8日(1147年5月9日)、源頼朝が生まれました。幼名は「鬼武者」という強そうな名前が伝わっていますが、戦国時代に人気のあった幸若舞「伊吹」では「文殊子」となっています。画像は幸若舞を読み物用に編集した『舞の本』で、江戸時代初期写。 buff.ly/3NMw9bq

154

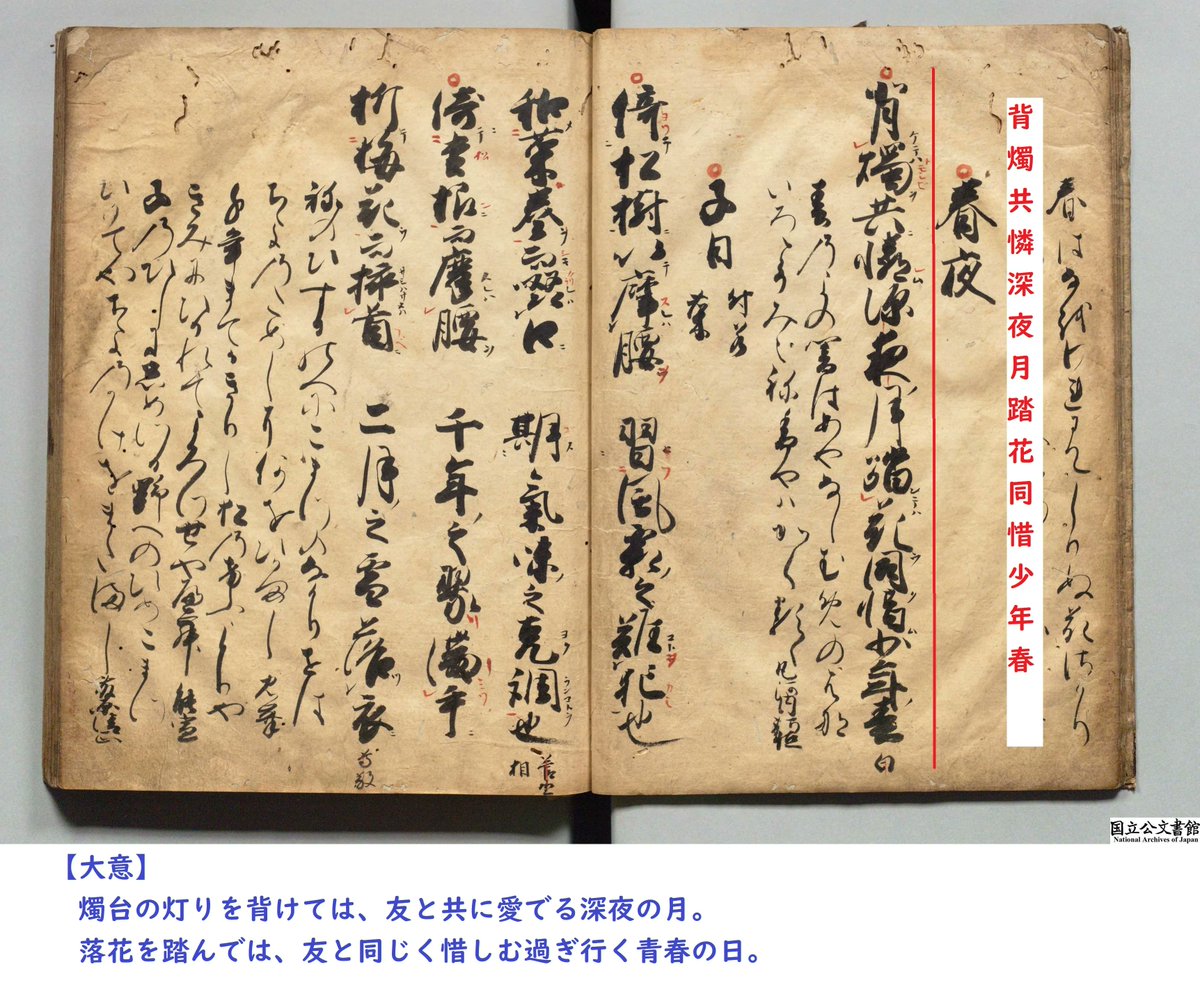

今日(4/5)は二十四節気の一つ「清明」。万物が清らかに生き生きする頃。過ぎていくのが惜しい春の盛りでもあります。画像は室町時代に書写された『和漢朗詠集』より白居易の詩の有名な一節です――燭を背けては共に憐れむ深夜の月、花を踏んでは同じく惜しむ少年の春。 buff.ly/3NKY5MH

155

デンプンを粉末状に精製して作る片栗粉。現在の主な原料はジャガイモですが、かつてはカタクリの球根からデンプンを採って作っていたためその名が残っています。カタクリの花は今が見ごろ。紫色の可憐な花の姿が江戸時代の植物図譜『本草図譜』にも描かれています。buff.ly/3Lqeu7l

156

今日(4/1)はエイプリルフール。ジョーク記事が話題になりますが、真偽不明の情報はこの日に限らず溢れているもの。兼好法師は「世の中に語られていることは、真実はおもしろくないからなのか、大抵は嘘だ」と看破しています。画像は慶長年間に出版された嵯峨本『徒然草』。buff.ly/36XT3vq

157

元暦2年/寿永4年3月24日(1185年4月25日)、壇ノ浦の戦いで平家一門は滅亡を迎えました。人々が次々と入水する中で平宗盛は捕縛。画像の慶長年間写『平家物語』によれば、水泳が得意だったせいで入水に失敗したとか。 #鎌倉殿の13人 では #小泉孝太郎 さんが演じていますね。buff.ly/36EEOvi

158

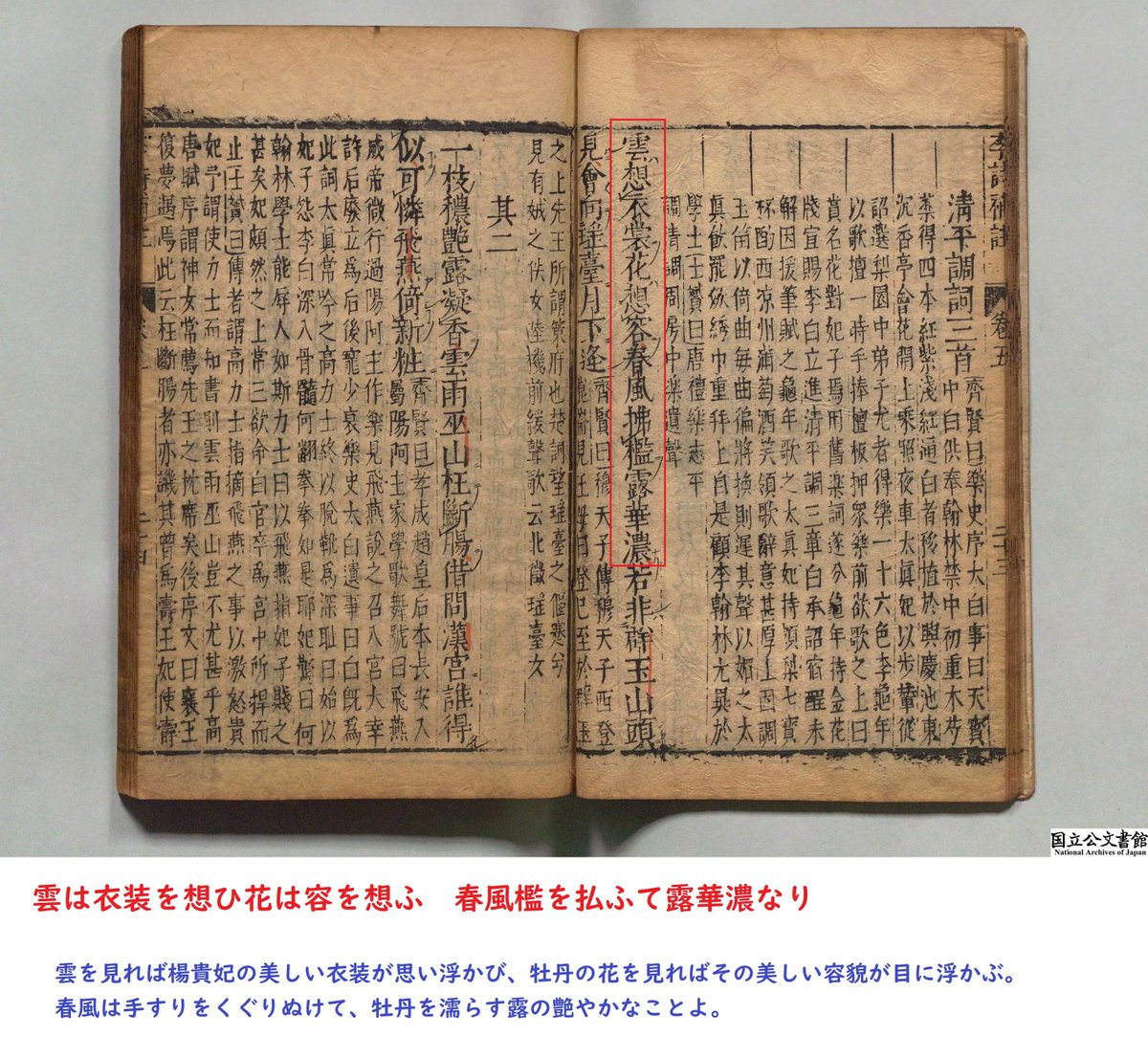

今日(3/21)は春分の日。春の彼岸の中日でもあり、この季節に食べるぼたもちは、ちょうど盛りを迎える牡丹にちなむとか。画像は明の時代に刊行された『分類補註李太白詩』で、李白が楊貴妃の美しさを牡丹に例えた一節。本人を目の前にして捧げたそうですよ。林羅山手校本。 buff.ly/3u6NQcS

159

建久3年3月13日(1192年4月26日)、後白河院が崩御。源平合戦の裏で暗躍したとも、激動の時代に翻弄されたとも評される天子で #鎌倉殿の13人 では #西田敏行 さんが演じています。画像は昌平坂学問所旧蔵『玉葉』。公卿九条兼実の日記であり、崩御に際して想いを綴っています。 buff.ly/35G5Q5I

160

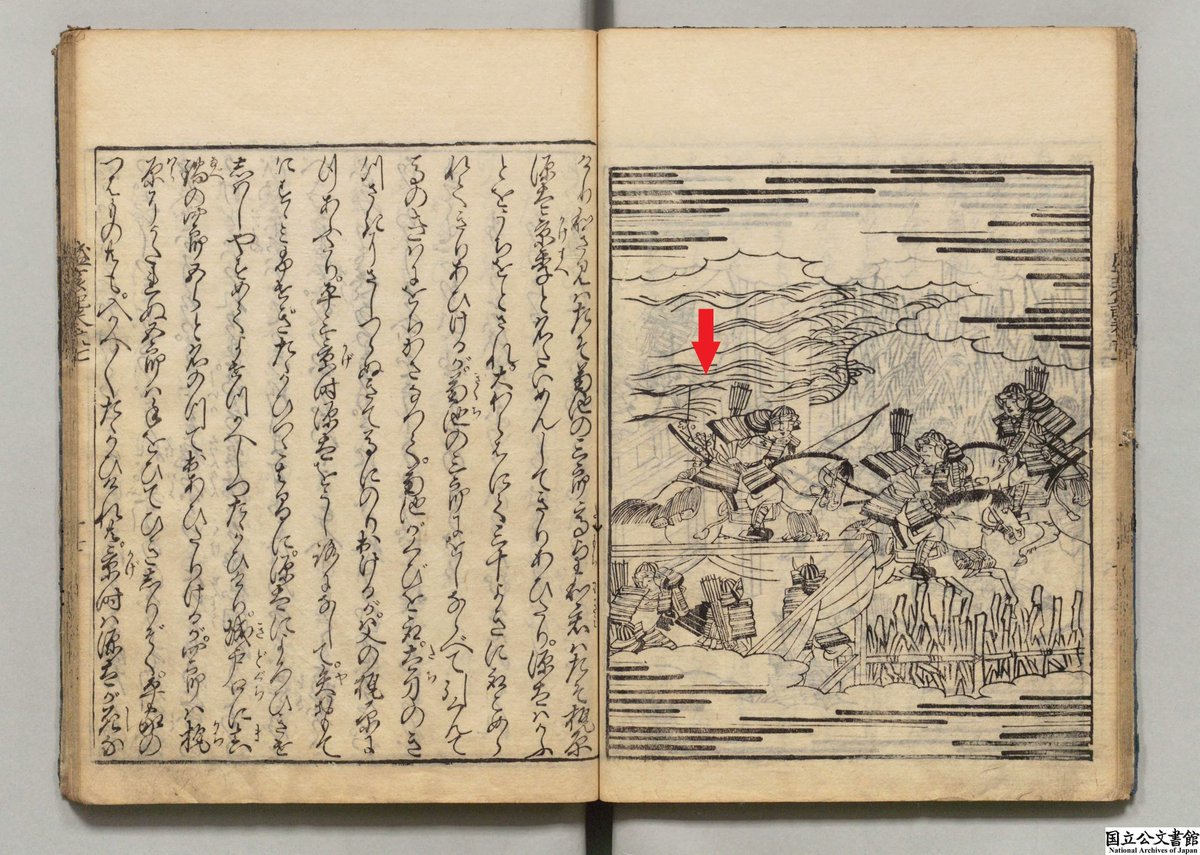

永享12年(1440)3月、前年自害した鎌倉公方足利持氏の遺児で日光山に逃れていた安王丸・春王丸を下総の結城氏朝が保護。室町幕府に対して挙兵し、結城合戦が勃発します。画像は『結城戦場物語』から。幕府派・結城派に分かれる家もあり、関東の情勢は混迷を深めていきます。buff.ly/3sSPSh5

161

昭和20年(1945)3月9日深夜から翌10日未明、アメリカ軍のB29爆撃機によって、東京下町地区は大規模な空襲に見舞われました(東京大空襲)。画像は「全国主要都市戦災概況図」から東京の図です。buff.ly/3ISNOvj

デジタル展示「昭和二十年」も合わせてご覧ください。buff.ly/3tDOrCr

162

今日(3/5)は二十四節気の一つ「啓蟄」。春の気配を感じた虫たちが動き始める頃です。画像は承応3年(1654)版『源氏物語』より「胡蝶」の挿絵で、春の法要の際に紫の上は、鳥と蝶の装束の女童にそれぞれ桜・山吹の花を持たせたとか。春爛漫な挿絵ですね。 buff.ly/3syzu5m

163

昭和11年(1936)2月27日、前日に起きた陸軍青年将校らによるクーデター(二・二六事件)への対処のため東京に戒厳令が施行されました。襲撃を受け殺害された高橋是清大蔵大臣の花押はありません。東京本館常設展示の「日本のあゆみ」で資料(レプリカ)を展示しています。 buff.ly/36DcCcr

164

大河ドラマ #鎌倉殿の13人 で、 #佐藤浩市 さんが演じる上総広常。東国に巨大な勢力を誇った豪族で、保元・平治の乱にも臨んだ伝説的な武将でもあります。あの九尾の狐の化身である玉藻前を那須野まで追い詰めたとも伝わります。画像は『観世流謡本』より『殺生石』。 buff.ly/3paZSjy

165

2022年2月22日、猫の日ですね。回向院「猫塚」建立の経緯は諸説ありますが、その一つが、豪商・時田喜三郎の飼猫の話(画像は『雑事記』より)。いつも魚をくれる魚売りの窮地を救った猫が、金泥棒と思われ殺されるも、後に供養されたというもの。哀しくも優しい逸話です。 buff.ly/33Em0eO

166

養和2年2月15日(1182年3月21日)、富士川の戦いで源頼朝らに敗れた伊東祐親が自害。 #鎌倉殿の13人 では #浅野和之 さんが演じていますね。画像は貞享4年版『曾我物語』の挿絵で、祐親の娘が源頼朝の子を産んだことが発覚する場面。この娘は #新垣結衣 さんが演じています。 buff.ly/3uEW9hZ

167

今日(2/14)は #バレンタインデー 。この時期店頭では #チョコレート をよく見かけますね。チョコレート菓子の輸入が自由化されたのは昭和46年(1971)のこと。画像は、昭和46年9月28日の閣議でチョコレート等の輸入自由化が口頭了解された際の文書です。 buff.ly/3stX95Q

168

当館ではどこでも無料で楽しめるコンテンツとして、デジタル展示を公開しています。1月に新規公開した「江戸の花だより」は江戸時代の人々の植物へのまなざしをご紹介する展示。江戸時代の名所図会等には、四季の花を楽しむ当時の人々が描かれています。ぜひご覧ください。buff.ly/3Kk1Eb2

169

明治22年(1889)2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。当館はその公布原本である御署名原本を所蔵しています。天皇の御名御璽、年月日のあとには、各大臣等の自筆による副署が記されています。画像はデジタル展示「近代国家日本の登場」より。 buff.ly/3zVcxLh

170

寿永3年/治承8年2月7日(1184年3月20日)、一ノ谷の戦いが勃発。画像は延宝8年版『源平盛衰記』で、梶原景季が箙(箱型の矢筒)に梅の枝を挿して戦ったという風流な場面。2005年の大河ドラマ「義経」で景季を演じたのは、現在 #鎌倉殿の13人 主演の #小栗旬 さんでした。buff.ly/3AX2FSc

171

建保7年1月27日(1219年2月13日)、雪の降る鶴岡八幡宮で、鎌倉幕府第3代将軍・源実朝が暗殺されました。画像は元禄7年版『公武栄枯物語』より、暗殺の瞬間を描いた挿絵です。このとき北条義時は間一髪で難を逃れていますが…、 #鎌倉殿の13人 ではどう描かれるのでしょうか。 buff.ly/3KFShml

172

明治時代から大正時代の内閣総理大臣15人の花押(かおう)をモチーフとしたクリアファイルを販売中です。郵送販売にも対応しています。

花押とは→buff.ly/3AsBZbE

販売中のクリアファイル一覧→buff.ly/2VHuQ5t

郵送販売について→buff.ly/2IlbGrz

173

延喜元年(901)1月25日、菅原道真は突如、大宰府に左遷されました。画像は『拾遺和歌集』より、道真が京都を離れる際に詠んだとされる和歌。春になって東風が吹いたら、匂いを(大宰府へ)送ってくれ、梅の花よ。主人(私)がいないからといって、春を忘れるな。buff.ly/3G1VOIg

174

正治2年1月23日(1200年2月9日)、三浦義澄が病没。鎌倉幕府の合議制を担ったいわゆる #鎌倉殿の13人 の一人です。ドラマでは #佐藤B作 さんが演じています。画像は寛永古活字版『平家物語』より、義澄が壇ノ浦の戦いの先陣を巡って争う源義経と梶原景時の仲裁をする場面です。 buff.ly/3IkcrjH

175

寿永3年1月20日(1184年3月4日)、木曽義仲が敗死。画像は江戸時代前期刊行の『平家物語』の挿絵で、義仲は薄氷の張った深田にはまったところ、敵に額を射抜かれてしまったといいます。大河ドラマ #鎌倉殿の13人 では #青木崇高 さんが義仲を演じるそうですね。buff.ly/3GKyEXL