126

127

元仁元年6月13日(1224年7月1日)、北条義時が病没。現在放送中の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 の主人公で、 #小栗旬 さんが演じていますね。画像は『朽木家古文書』より、北条義時が承久3年(1221)に発行した下文(上意下達の文書)。署名の「陸奥守」が義時を指しています。 buff.ly/3xlg7z7

128

皇極天皇4年(645)6月12日、中大兄皇子と中臣鎌足らは蘇我入鹿を暗殺しました。画像は『日本書紀』より。入鹿は皇子らによって頭から肩にかけて斬りつけられた後、同行していた暗殺者2人によって斬られ、絶命しました。同月19日に元号を大化と改元。大化の改新の始まりです。 buff.ly/39jtZk2

129

梅酒作りの季節ですね。梅酒作りに欠かせない氷砂糖は、昔は貴重なものでした。明治末から大正に成長した精糖事業によって量産可能となり、一般家庭でも手が届くようになりました。氷砂糖の機械生産については、デジタル展示「公文書にみる発明のチカラ」でご紹介しています。 buff.ly/3MpZ1nY

130

嘉禄元年6月10日(1225年7月16日)、大江広元が没しました。 #鎌倉殿の13人 では #栗原英雄 さんが演じています。「泣いたことがない」という広元が涙をこぼす場面を『新刊吾妻鏡』に見つけました。なんと源実朝暗殺直前の出来事。画像は会津藩日新館旧蔵書。 buff.ly/3M3M1nS

131

6月といえばジューンブライド。しかし古代の日本では、この梅雨の季節には結婚を避ける風習があったようです。画像の『信明集』に収められた和歌――神代よりいむといふなる五月雨のこなたに人を見るよしもがな――は、それでも恋人に逢いたいという気持ちを詠んでいます。 buff.ly/3acRkE6

132

元治元年(1864)6月5日、京の池田屋にて会合をしていた尊攘派が新撰組に捕縛されました。画像の『元治甲子長州附属諸国脱走変名大略』には、事件の様子が生々しく書き残されています。buff.ly/3NGzzeR 同資料はデジタル展示「激動幕末」でも紹介しています。buff.ly/3a9cbsc

133

改修中だったデジタル展示「歴史と物語」を再公開しました。 #鎌倉殿の13人 や #アニメ平家物語 で注目が集まる平安~鎌倉時代の歴史は、物語との間でどのように描かれてきたのでしょうか。『吾妻鏡』や『平家物語』をはじめ、古代から近世まで様々な資料を特集しています! buff.ly/3lBY2pL

134

建久4年5月28日(1193年6月28日)、源頼朝の側近だった工藤祐経が曽我十郎祐成と五郎時致に討たれました。いわゆる「曽我兄弟の敵討ち」です。 #鎌倉殿の13人 では工藤を #坪倉由幸 さんが演じています。画像の貞享4年(1687)版『曽我物語』の挿絵は強烈です。 buff.ly/3wCiA7W

135

大河ドラマ #鎌倉殿の13人 で #菅田将暉 さんが演じた源義経は印象的でしたね。義経が最期を迎えた衣川の戦いといえば『清悦物語』。義経の家臣で不老長寿となった清悦が、400年後に伊達政宗らにその逸話を語るという異色の物語です。画像は源頼朝が義経の首と対面する場面。 buff.ly/3wghNcB

136

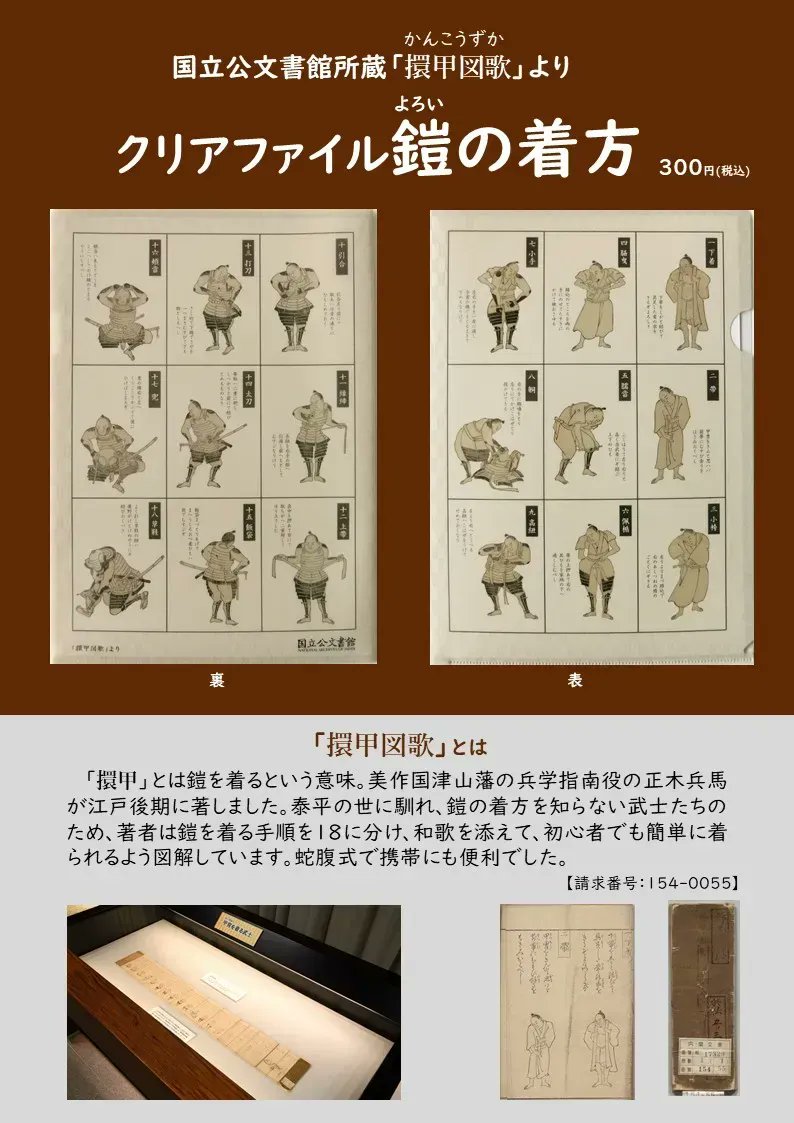

江戸後期、泰平の世に馴れ、鎧の着方を知らない武士たちのために、鎧の着る手順を18に分け、狂歌を添えて図解した『擐甲図歌(かんこうずか)』が刊行されました。buff.ly/3lq1yU7

本資料をモチーフとした「クリアファイル鎧の着方」、リニューアルして販売中です。buff.ly/3MKjVzH

137

承久3年(1221)5月、北条義時打倒を掲げ後鳥羽上皇が挙兵。承久の乱が始まります。19日に報せを受けた北条政子が御家人を集めて演説した逸話は有名ですね。 #鎌倉殿の13人 でも描かれるのでしょうか。画像は寛文5年(1665)に幕命によって書写された仮名まじり文の『東鏡』。 buff.ly/3yyuzVC

138

昭和47年(1972)5月15日、沖縄が日本に復帰し、令和4年(2022)で50周年となります。当館では「沖縄復帰50周年記念特別展 公文書でたどる沖縄の日本復帰」を開催中です。画像は沖縄復帰記念式典で佐藤榮作首相が読んだ式辞の一節です。この機会にぜひご覧ください。 buff.ly/2IgMIdf

139

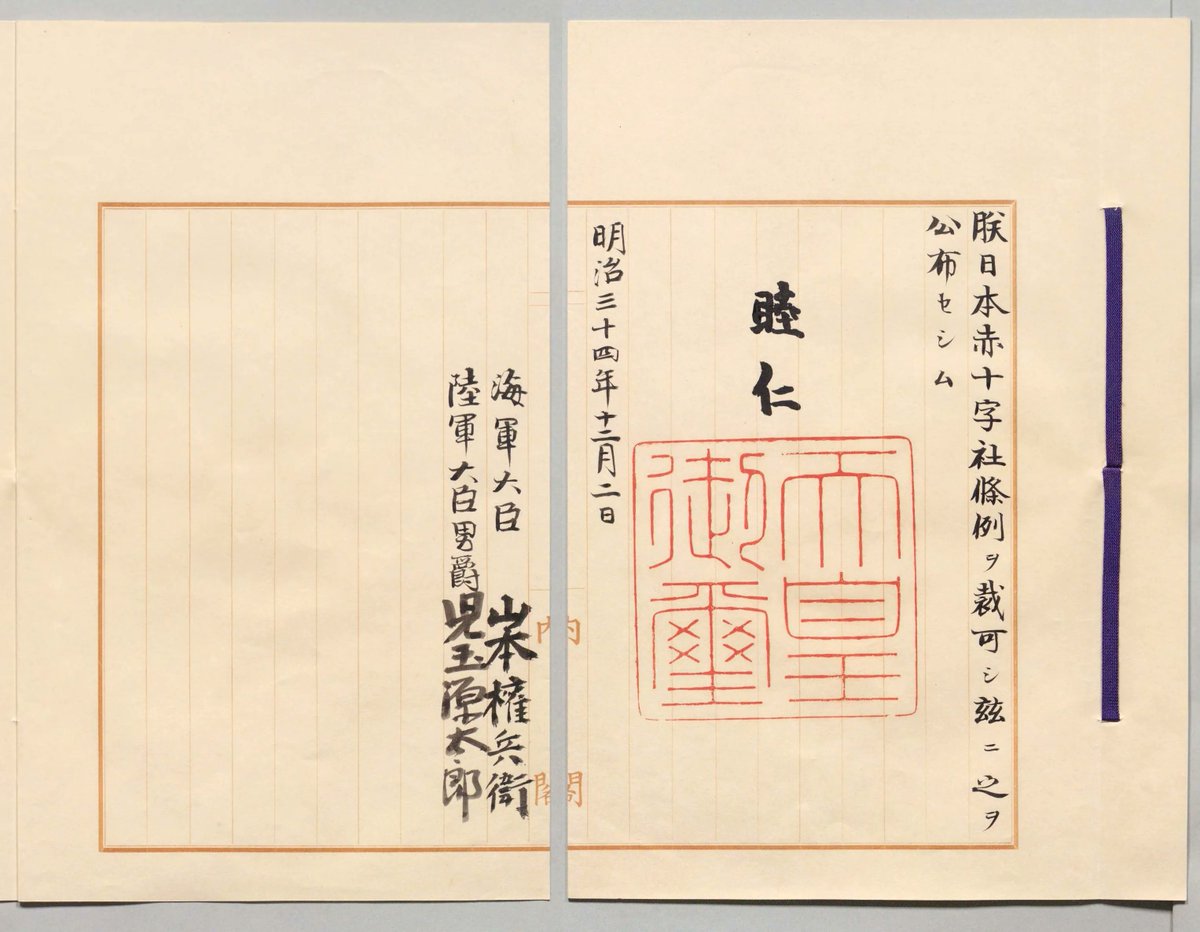

今日(5/12)は #看護の日 。フローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみます。日本の看護師の歴史は、日本赤十字社にはじまります。画像は、日本における赤十字社の活動について定めた「日本赤十字社条例」の御署名原本。看護師の皆様に、心からの感謝を。 buff.ly/39HVbsL

140

5月は初鰹の季節です。これにちなんで鰹料理の資料をご紹介します。寛永20年(1643)にわが国で最初に出版された料理本『料理物語』には「なま鰹」「やきてたゝきによし」とあります。江戸時代初期には鰹のたたきが普及していたことがわかりますね。 buff.ly/3Kx79SH

141

今日(5/5)は「こどもの日」(端午の節句)。それにちなんで行事食をご紹介します。画像は『摂津徴』の「御蒸菓子図」より。柏餅や粽(ちまき)などが描かれています。緑色の柏餅には鶏卵餡と書かれていますが、卵を使った餡のことでしょうか。美味しそうですね! buff.ly/3MJ7enT

142

今日(5/3)は憲法記念日。当館は日本国憲法の公布原本を所蔵しています。常設展示室「日本のあゆみ」では、その公布原本のレプリカをご覧いただけます。この機会に日本国憲法をじっくり読んでみるのもおススメです。 buff.ly/3LCqbsi

143

建暦3年5月2日(1213年5月23日)、和田合戦が勃発。北条氏打倒を掲げた和田義盛が鎌倉で市街戦を展開しますが、まもなく敗死して和田一族は滅亡。 #鎌倉殿の13人 では #横田栄司 さんが演じていますね。曾我兄弟ともゆかりの伝説があり、画像の「和田酒盛」もその一つです。 buff.ly/3F4aEPk

144

藤の花が見ごろですね。まだ見ていない人のために髪に挿して帰ろうという『万葉集』所載の和歌を思い出しました――たこの浦のそこさへにほふ藤なみをかざして行かむ見ぬ人のため――謡曲「藤」にも引用されています。画像は慶長年間に木製の活字を用いて刊行されたもの。 buff.ly/3MrIzUK

145

平成から令和に改元して4年目を迎えました。

当館では「平成の書」と「令和の書」の原本を保存しています。また、常設展示室で複製を展示するとともに、デジタルアーカイブでデジタル画像を公開しています。

「平成の書」→digital.archives.go.jp/img/2810593

「令和の書」→digital.archives.go.jp/img/4749779

続く)

146

今日(4/30)は源義経の命日です。文治5年(1189)閏4月30日、義経は藤原泰衡の襲撃にあい、自害しました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『義経記』巻8「判官御自害の事」より挿絵の部分。自害した義経とその妻子が描かれています。 buff.ly/3kaaPyT

147

元暦元年4月26日(1184年6月6日)、木曽義高が誅殺。源頼朝の娘婿として、鎌倉に下った結果の事件でした。画像は幕末に刊行された『前賢故実』より、衝撃のあまりに病に伏したという許嫁の大姫の姿。 #鎌倉殿の13人 では義高を #市川染五郎 さんが演じていましたね。 buff.ly/3Owdi4I

148

春が旬のたけのこ。寛永20年(1643)にわが国で最初に出版された料理本『料理物語』にもたけのこ料理がでています。からし和え、汁、漬物、すし、焼く、蒸す等様々な調理法で食べられていたことがわかります。 buff.ly/3vyAw1x

149

文政6年(1823)4月22日、江戸城西丸において刃傷事件が発生。西丸書院番士の松平外記(忠寛)は同僚5人を殺傷し、自刃しました。動機はイジメに対する復讐。画像は「松平外記刃傷御詮議一件」より。外記と被害にあった5人の生死や傷の状態について記されています。 buff.ly/3JSxiee

150

今日(4/17)は徳川家康の命日です。元和2年(1616)、75歳で没しました。画像は「慶長年録(元和年録)」より、同日の記事。同書は、徳川氏を中心とした諸記録を年次順に記述した書です。buff.ly/3JvcObh デジタル展示「徳川家康」も合わせてご覧ください。buff.ly/3uv6Hj0