176

177

1月7日は人日(じんじつ)の節句。この日に七草粥を食べる習慣は中国の風習の影響を受けたものと考えられています。画像は湖北・湖南地方の風俗を記録した6世紀頃成立の『荊楚歳時記』。7種の菜を羹(あつもの=野菜などを熱く煮た料理)にすると記されています。 buff.ly/3hK72GH

178

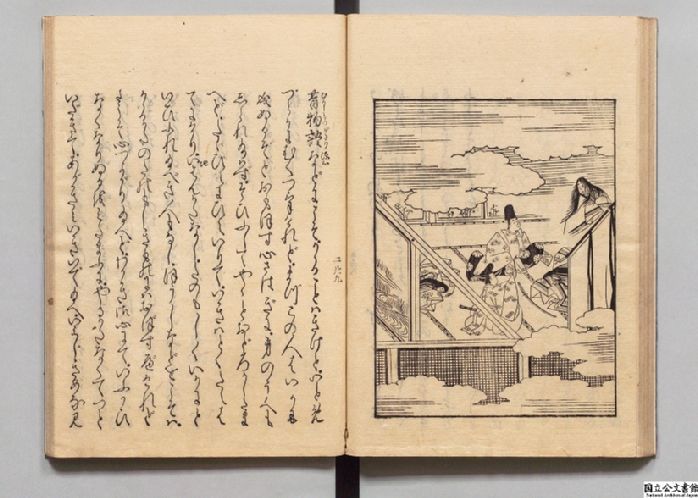

寝苦しい夜が続いていますが、平安貴族にとって夏の夜は恋人たちのもの。清少納言は「人目を忍んで逢うのは、夏が最も趣きがある」と述べています。やはり夜が短く、明け方に名残を惜しんで別れるのが雅ということだったのでしょうね。画像は慶安2年(1649)版『枕草子』です。

buff.ly/2CM9Ouo

179

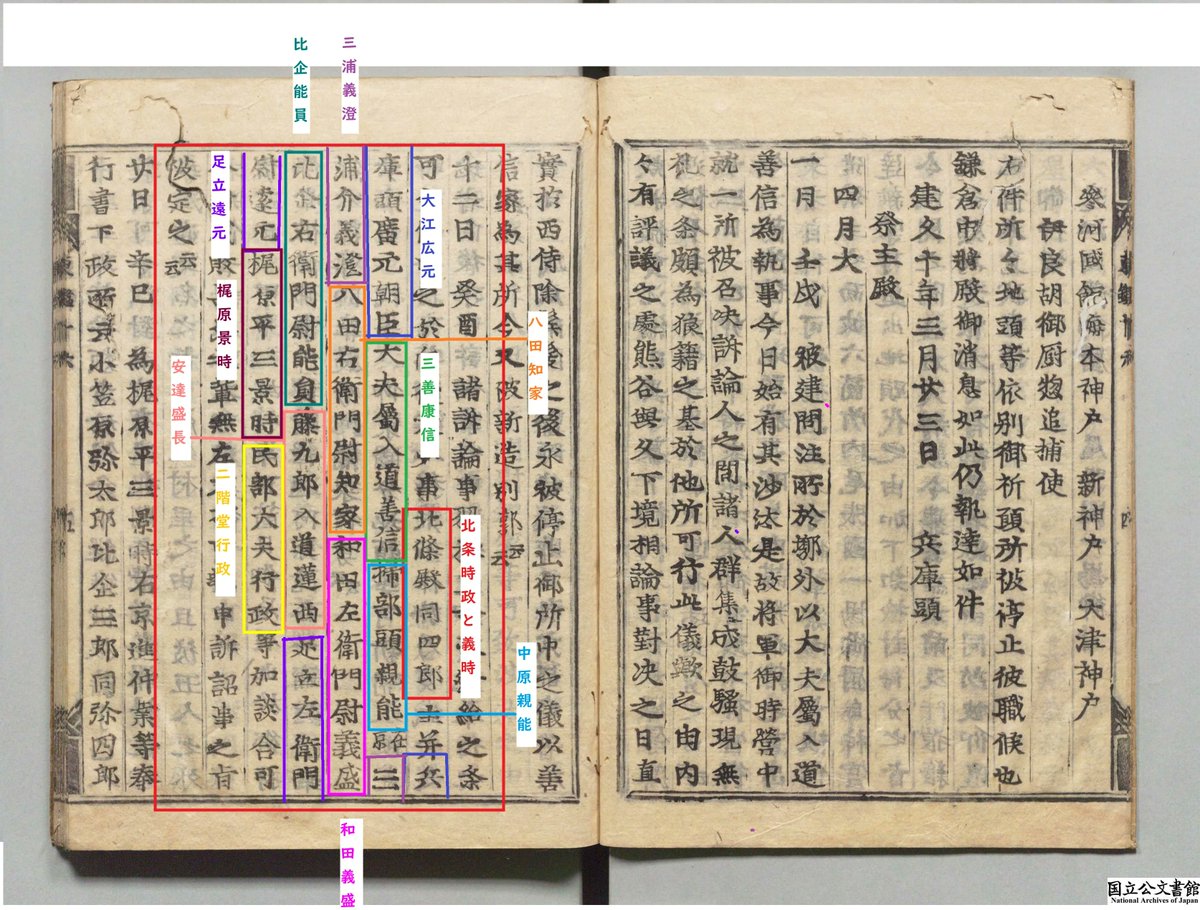

建仁3年9月2日(1203年10月8日)、比企能員が誅殺されました。 #鎌倉殿の13人 では #佐藤二朗 さんが演じていましたね。画像は、国指定重要文化財の北条本『吾妻鏡』より、誅殺の場面です。この事件によって源頼家の子一幡とともに比企一族は滅亡へと向かいます。 buff.ly/3QT3jY2

180

今日(10/31)はハロウィン。室町時代の日本でも仮装を楽しむ「風流踊」というイベントがありました。慶長9年8月15日(1604年9月8日)、豊臣秀吉の7回忌に行われた風流踊は趣向を凝らしたもので豪華だったとか。画像は和学講談所旧蔵『豊国大明神御祭礼記録』。 buff.ly/3TVlttd

181

今夜(9/10)は十五夜。最も美しいとされる中秋の名月です。歌人の西行法師は十五夜の月を高らかに詠んでいます――あきはただこよひひと夜の名なりけり同じ雲ゐに月はすめども――秋は今夜の月こそその名にふさわしいのだ――画像は室町時代書写の蜷川家旧蔵『山家心中集』。 buff.ly/3qbXclS

182

慶長8年(1603)2月12日、徳川家康が征夷大将軍に任じられ、江戸幕府が開かれました。画像は『公卿補任』より。同書は公卿の氏名、叙位、任官などを記した職員録。家康は征夷大将軍、右大臣、源氏長者、淳和・奨学院両別当に任じられ、牛車・兵仗が許されたことがわかります。

buff.ly/3rwv4IL

183

新年から大河ドラマ #鎌倉殿の13人 が始まります。タイトルは鎌倉幕府13人の合議制にちなんでいるようです。画像は徳川家康の命で慶長10年(1605)に印刷された伏見版『新刊吾妻鏡』より、合議制が開始された建久10年(1199)4月12日の記述です。13人の名前、見つけられるかな? buff.ly/3Ez3AbA

184

お正月の風物詩のひとつ、門松。江戸時代の文化人も、門松がいつからある習慣か気になっていたようですね。画像は屋代弘賢(やしろひろかた)の雑稿をまとめた『弘賢随筆』。過去の歌集を調べ、平安時代末期から鎌倉時代前期頃からある習慣だろう、と結論づけています。 buff.ly/3pvAKVk

185

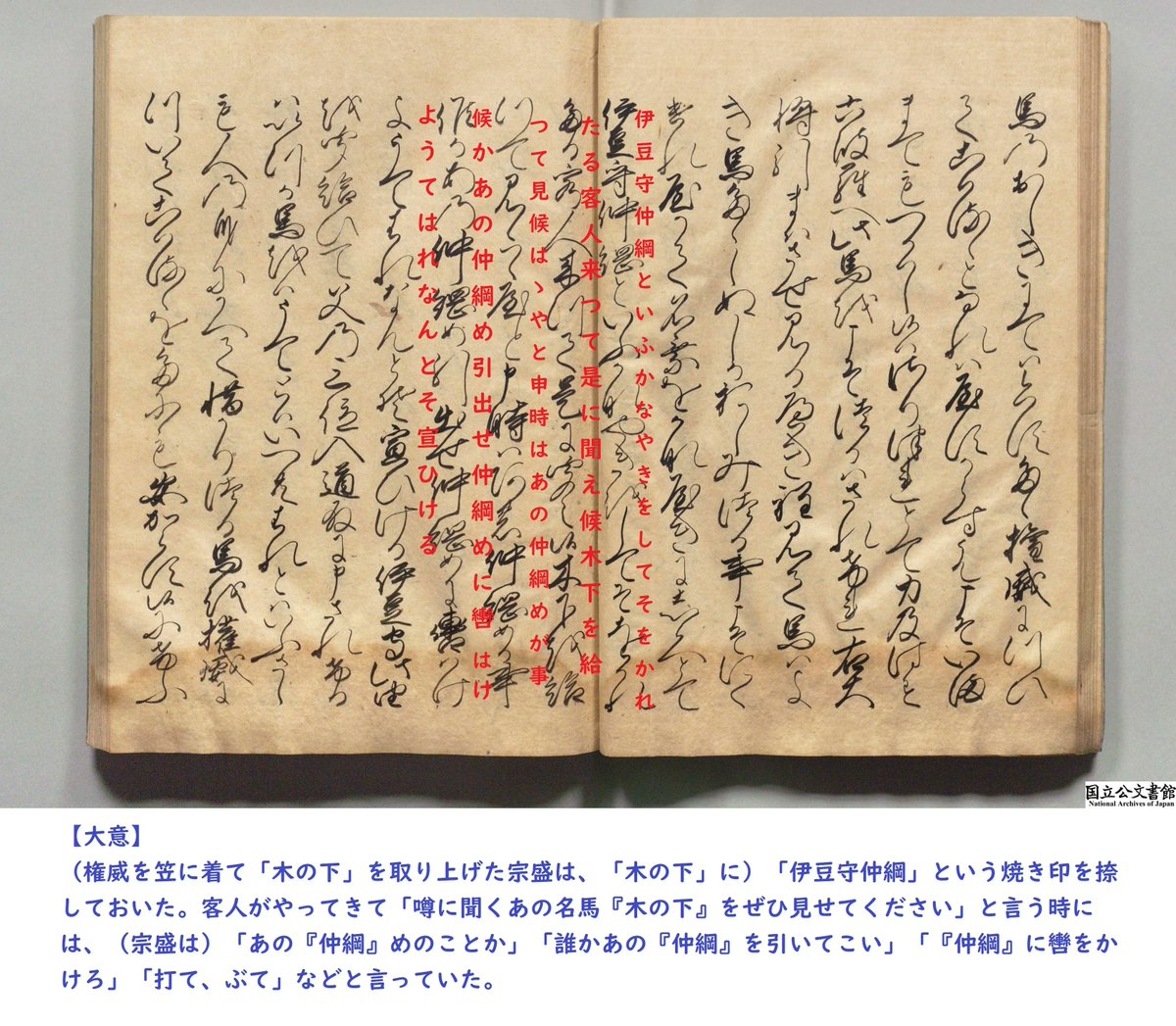

治承4年4月9日(1180年5月5日)、平家追討を掲げた以仁王(モチヒトオウ)の令旨が発せられました。最初に以仁王に合流した源頼政は、嫡男の仲綱の愛馬「木の下」が平宗盛に横取りされことを恨んでいたと『平家物語』は語ります。画像は慶長年間書写の城方本と呼ばれる写本です。buff.ly/37aVgE1

186

恵みの雨も多すぎれば災害となるもの。源実朝は建暦元年(1211)7月、人々の暮らしを案じて次のような和歌を詠んでいます――時によりすぐれば民のなげき也八大龍王雨やめたまへ――画像は和学講談所旧蔵『金槐和歌集』。 #鎌倉殿の13人 では #柿澤勇人 さんが実朝を演じます。 buff.ly/3P5Pbtn

187

今月21日(土)から始まる企画展「平家物語―妖しくも美しき―」は、「平家物語って読んだことないなぁ…」「難しそう…」という方でも安心!画像のような挿絵付きのパネルで、全12巻のあらすじを展示しています。貴重な資料と共にお楽しみください。#妖しくも美しき buff.ly/2MiVk5O

188

本日(7/21)より平成30年度第2回企画展「平家物語―妖しくも美しき―」がはじまりました!『平家物語』に描かれた、武士たちの物語の背後にある妖しくも美しい世界をご紹介します。ぜひご来場下さい。#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf

189

夏を彩る朝顔。江戸の人々にも人気の園芸植物で、朝顔市は盛況でした。品評会も開かれ、愛好家達は品種改良に夢中だったようですよ。画像は文化13年(1816)に編まれた『あさかほ叢』。本資料はデジタル展示「江戸の花だより」でも紹介しています。 buff.ly/3aYh0W4 buff.ly/3RNgaMh

190

天平勝宝4年(752)4月9日、東大寺の廬舎那仏像(奈良の大仏)が完成し、開眼供養会が行われました。画像は徳川家康の命によって書写された慶長御写本のうち『続日本紀』で、1万人以上が参列した盛大な儀式の様子が記録されています。buff.ly/2q97If9

191

【スマホ版がより便利に!国立公文書館デジタルアーカイブ】

国立公文書館デジタルアーカイブ(スマホ版)でJPEG画像の閲覧時、画像両側の「<」「>」をタップすることでページ送りができるようになりました。

ぜひお試しください。 buff.ly/3BSZbme

192

今日(3/31)は山菜の日だそうです。これから美味しい山の幸の季節、楽しみですね。画像は『博物図 第4図』より「葉茎類」の部分です。この中にワラビをはじめいくつかの山菜が描かれています。見つけられますでしょうか?buff.ly/2Ijku1s

193

浪の下にも都の候ぞ――元暦2年/寿永4年(1185)3月24日、壇ノ浦の戦いで平家一門が滅亡。画像は徳川家康に仕えた神道家・梵舜自筆の『平家物語』で、幼い安徳天皇を抱いた二位尼(時子・清盛の妻)が入水する場面です。涙を誘いますね…。buff.ly/2IH02sg

194

此世をば我世とぞ思望月の欠たる事も無と思へば―藤原道長がこの和歌を詠んだのは寛仁2年10月16日(1018年11月26日)、娘の立后を祝う宴でのことでした。同席した藤原実資が日記『小右記』に書き留めたことで現在に伝わっています。画像は貞享元年(1684)写の紅葉山文庫旧蔵書。buff.ly/3DErgLD

196

旧暦6月末日は「夏越の祓」。くぐると無病息災の御利益があるという「茅の輪」が神社に飾られるのもこの時期です。ただし鎌倉時代に成立した歌集『夫木和歌集』には「茅の輪」を川に流す様子を詠んだ和歌があり、時代によって変化があったことがわかります。画像は寛文5年版。

buff.ly/2ZgU5v3

197

延応2年1月24日(1240年2月18日)、北条時房が病没。昨年の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 では #瀬戸康史 さんが演じていましたね。画像は公卿の平経高の日記『平戸記』。時房の急死は、承久の乱で対立した亡き後鳥羽院の怨霊の仕業という評判だったようです。紅葉山文庫旧蔵書。 digital.archives.go.jp/img/3893796/24

198

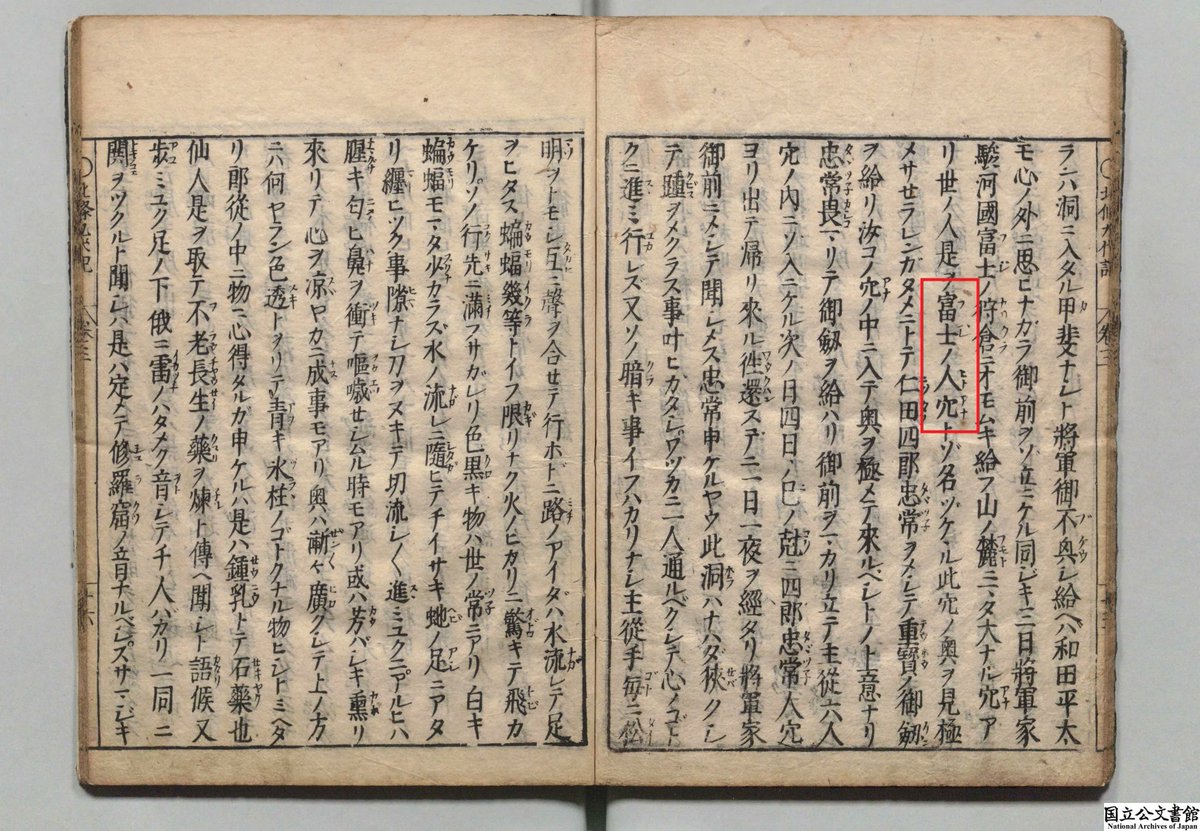

建仁3年9月6日(1203年10月12日)、仁田忠常が謀反の疑いで誅殺。 #鎌倉殿の13人 では #ティモンディ の #高岸宏行 さんが演じていました。実は、富士の人穴(洞穴)を探検し、あの世に辿り着いたという伝説の持ち主でもあります。画像は延宝3年版『鎌倉北条九代記』。 buff.ly/3CLHV2E

199

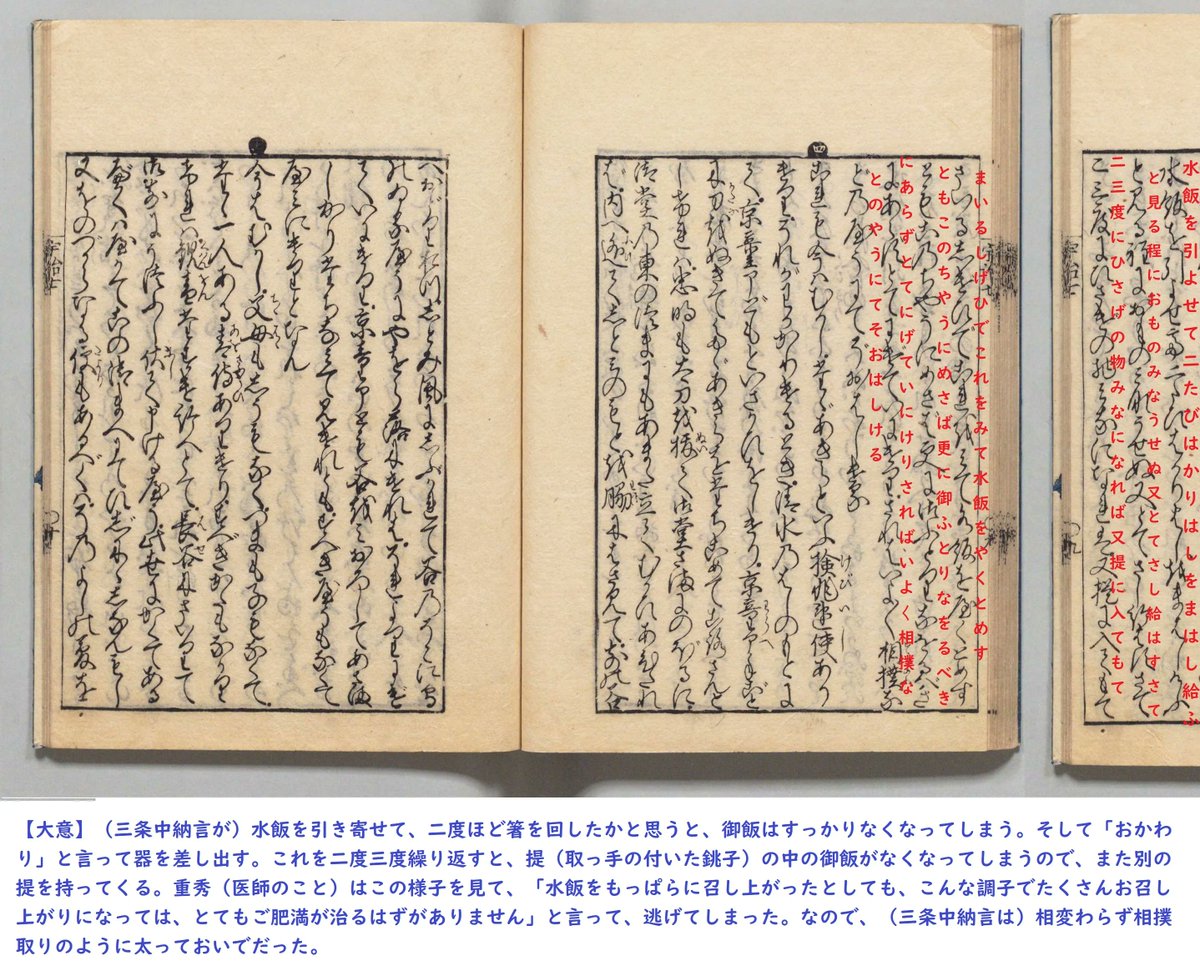

一説によると今日(8/18)は米の日だとか。暑い季節、平安貴族は水飯(水かけ御飯)を食べていたようです。『宇治拾遺物語』には、肥満に悩む貴族が水飯ダイエットに挑戦する逸話も。果たして成功したのか…結果は画像の紅葉山文庫旧蔵万治2年(1659)版をご覧ください。 buff.ly/3dsuZnN

200

今日(12/25)は #クリスマス ですが、昭和28年(1953)、アメリカの統治下におかれていた奄美群島が日本に復帰した日でもあります。奄美では復帰記念のつどいが開かれています。画像は、奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定及び関係文書の御署名原本です。 buff.ly/3qmV4aD