126

127

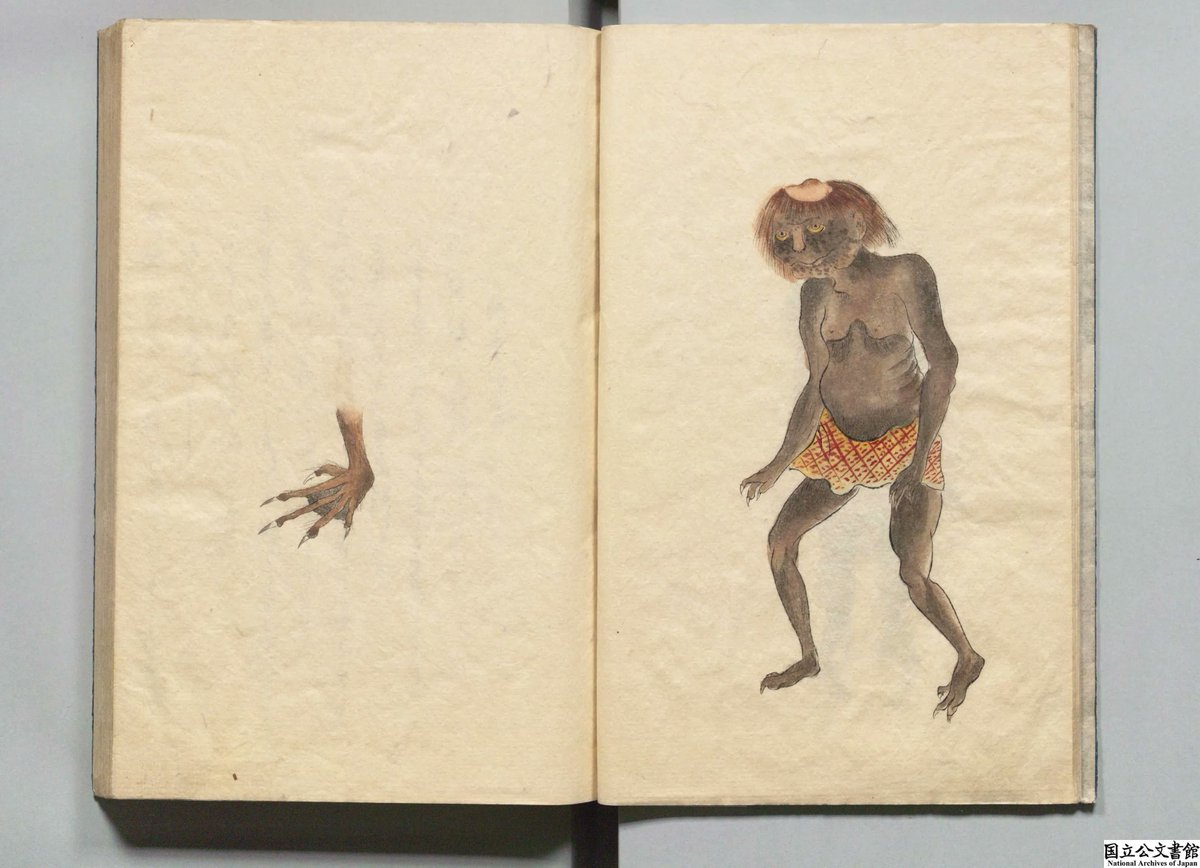

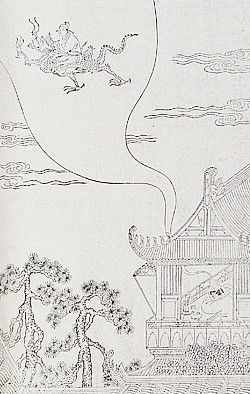

有名な陰陽師(おんみょうじ)、安倍晴明(あべのせいめい)。デジタル展示「ようこそ歴史資料の宝庫へ」から、晴明の伝説を一代記として描いた仮名草子『安倍晴明記』をご紹介します。画像は物語後半で清明と蘆屋道満(あしやどうまん)が対決している場面。 archives.go.jp/exhibition/dig…

128

大河ドラマ #鎌倉殿の13人 もついにフィナーレ。当館所蔵の承久3年(1221)8月25日付の北条義時下文(重要文化財)は播磨国在田道山庄の領有を認めた文書です。同年5月に起きた承久の乱で後鳥羽上皇に勝利し、勢力を西国に拡大した鎌倉幕府。文書の内容はそれを反映しています。 buff.ly/3xlg7z7

129

建仁3年6月23日(1203年8月1日)、源頼家の命により阿野全成が誅殺。 #鎌倉殿の13人 では #新納慎也 さんが演じています。画像の寛文10年(1668)版『義経記』に幼少期の挿絵がありました。母の常盤が平清盛に再嫁した場面。ハイハイしているのは同母弟の義経です。 buff.ly/3xXxk1I

130

最近は競走馬を擬人化したゲームが大人気ですね。動物の擬人化は古来から親しまれていた表現で、当館の『うをのうた合』には動物たちが左右に分かれて歌を詠みかわす『獣の歌合』が収められています。画像は「逢はざる恋」を題にした狐と狸の勝負。名前にもご注目を!

buff.ly/3aR8VyV

131

暑い日が続いていますね。そんな時には休暇を取りたくなるもの。かつての日本の官庁では7月から8月にかけては半休とされていました。画像は昭和22年(1947)の次官会議申合で、暑中半休とすることが確認されています。昭和23年からこうした半休はなくなります。 buff.ly/3P6ef2N

132

明治元年(1868)7月17日、江戸を東京と改称しました。今年(平成30年)は東京改称から150年です。画像は太政類典より東京改称の詔書。同資料は基本展示「日本の歩み」(特別展期間中は休止)でレプリカを展示中です。buff.ly/2N77cao

133

1912年の今日(4/14)、豪華客船のタイタニック号が氷山に衝突して沈没しました。画像の「鉄道院副参事細野正文外一名露国ヘ留学並俸給支給ノ件」は日本人唯一のタイタニック号乗客の細野正文についての文書です。buff.ly/2JspD8F

134

承久3年(1221)5月、北条義時打倒を掲げ後鳥羽上皇が挙兵。承久の乱が始まります。19日に報せを受けた北条政子が御家人を集めて演説した逸話は有名ですね。 #鎌倉殿の13人 でも描かれるのでしょうか。画像は寛文5年(1665)に幕命によって書写された仮名まじり文の『東鏡』。 buff.ly/3yyuzVC

135

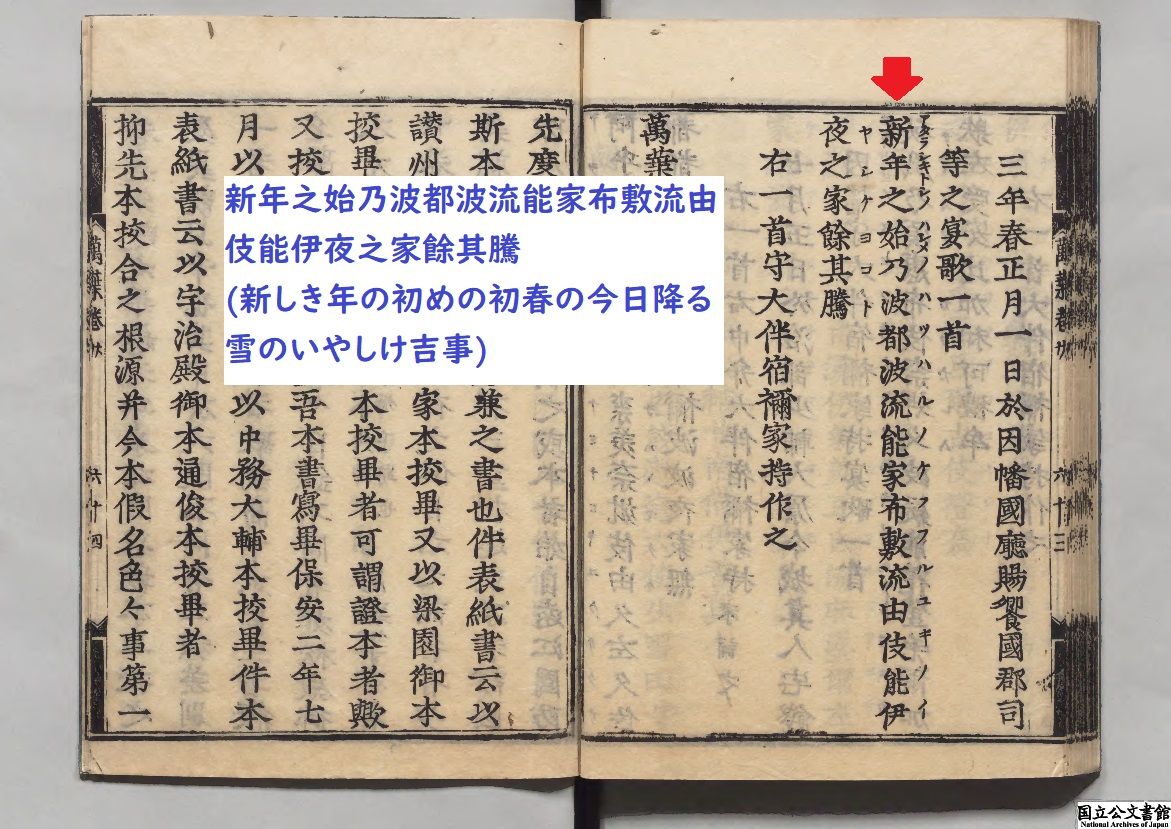

あけましておめでとうございます。令和初の年明けを迎えた今日は『万葉集』から天平宝字3年(759)元日の大伴家持の歌をご紹介。この日は雪で、家持は新年の雪が豊年の吉兆であることをふまえ、「降り積もる雪のように、さらに良いことが重ならんことを」と歌いました。

buff.ly/2SpSHoi

136

今日(5/14)放送の大河ドラマ #どうする家康 は三方ヶ原の戦いが取り上げられます。この戦いで、夏目広次(吉信)は、主君家康の危機を救うため大活躍します。画像は『大三川志』。夏目の活躍について、詳しくは現在開催中の企画展「家康、波乱万丈!」で紹介中! digital.archives.go.jp/img/4148048/22

137

今日(7/7)は七夕。菅原道真の漢詩文集『菅家文草』には、彦星との逢瀬の後、別れを惜しむ織姫の姿を詠んだ艶やかな詩が載っています。「露は別れの涙なるべし」の一節は『枕草子』にも引用されているんですよ。画像は徳川家康の命令によって書写された慶長御写本です。 buff.ly/3R3QScz

138

139

今日(2/22)は #猫の日。愛猫家の皆さんのために当館からも猫に関する資料を紹介します。画像は『源氏物語』の注釈書『河海抄』より、宇多天皇の日記『寛平御記』の引用部分。実は宇多天皇は黒猫を可愛がっており、その姿を例えて「雲上の黒龍」と大絶賛しています。

buff.ly/2BZvkIk

140

渋沢栄一の従兄、渋沢喜作。大河ドラマ #青天を衝け では #高良健吾 さんが演じています。一橋家に仕えた喜作(成一郎)は一橋慶喜を守るため、慶応4年(1868)2月23日、彰義隊を結成します。画像は『続徳川実紀』より、彰義隊頭取の成一郎が御使番詰を命じられた記録です。

buff.ly/3ba9NOz

141

6月といえばジューンブライド。しかし古代の日本では、この梅雨の季節には結婚を避ける風習があったようです。画像の『信明集』に収められた和歌――神代よりいむといふなる五月雨のこなたに人を見るよしもがな――は、それでも恋人に逢いたいという気持ちを詠んでいます。 buff.ly/3acRkE6

142

今夜(10/8)の月は「十三夜」。十五夜に次ぐ名月とされます。また今日は二十四節気の一つ「寒露」でもあります。菅原道真の漢詩文集『菅家文草』に、菊に寄せて月と露を詠みこんだものがありました(巻四「寄白菊四十韻」)。画像は徳川家康の命で書写された慶長御写本です。 buff.ly/3RwzOuM

143

今日は天気図記念日。明治16年(1883)の今日、日本初の天気図が作成されたことに由来するそうです。画像は、東京気象台(中央気象台、気象庁の前身)が作成・発行した日本最初の天気図です。#天気図

144

教科書でおなじみの那須与一の扇の的。暗唱できる人もいるかと思いますが、実は写本によって表現が異なります。デジタル展示「平家物語」では9種類の写本で「那須与一」の読み比べができます。画像は、当館のみに所蔵されている城方本(じょうかたぼん)の『平家物語』です。 buff.ly/3dMIWNN

145

延喜元年(901)1月25日、菅原道真は突如、大宰府に左遷されました。画像は『拾遺和歌集』より、道真が京都を離れる際に詠んだとされる和歌。春になって東風が吹いたら、匂いを(大宰府へ)送ってくれ、梅の花よ。主人(私)がいないからといって、春を忘れるな。buff.ly/3G1VOIg

146

Happy International Archives Day! 昨日から国際アーカイブズ週間が始まりました。文書や記録を残すことは国や地方公共団体だけでなく、個人や団体にとっても大切なことです。これを機に、記録を保存し、その利用を図ることの大切さを、一緒に考えませんか。#AnArchiveIs #IAW2020

147

今日(5/15)は京都の葵祭ですね。画像は承応3年版『源氏物語』より「葵」の挿絵。光源氏が参加する葵祭の見物にやってきた葵の上と六条御息所の牛車が鉢合わせし、見物場所を巡って揉め、下人同士の乱闘に発展してしまった「車争い」の場面です。buff.ly/2G6PBeZ

148

今日(8/15)は終戦の日。昭和20年(1945)8月15日正午に玉音放送が行われました。当館HPでは、「終戦の詔書」など、昭和20年の様々な出来事に関する資料を紹介するデジタル展示「昭和二十年」を公開しています。この機会に戦後日本の原点となった一年を振り返ってみましょう。 buff.ly/2VKXYYZ

149

今日(5/28)は業平忌。元慶4年(880)、在原業平が没したと伝わります。『伊勢物語』もその辞世とされる和歌「つゐにゆく道とはかねてききしかど昨日けふとはおもはざりしを」で締めくくられます。画像の慶長13年(1608)刊行の嵯峨本には、死の床につく主人公が描かれています。 buff.ly/3fdrJv9

150

年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず――毎年花は同じように咲くけれど、人は必ずしも同じではない――移ろう時の無常を詠んだ漢詩の名句。この季節になると、思い出して切ない気持ちになるものです。画像は室町時代末期に書写された『和漢朗詠集』です。

buff.ly/3faAlmC