152

今日(1/20)は二十四節気の一つ「大寒」。寒さがピークを迎える「寒の明け」です。「小寒」の日(1/5)にも紹介した『大鏡』には、醍醐天皇(在位:897~930)はこの季節、凍える民のことを想って、自らも衣を脱いで夜の寒さに耐えて眠っていた、という逸話が見えます。

buff.ly/3qvXxOv

153

和銅5年(712)1月28日、『古事記』が完成しました。稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習(読み覚えること)していた歴史や神話を、太安万侶(おおのやすまろ)が編集。序文にその旨と日付が見られます。画像は徳川家康の命令によって慶長19年(1614)に書写された慶長御写本です。

digital.archives.go.jp/das/image-j/M2…

154

155

永久6年(1118)1月18日、平清盛が誕生。のち太政大臣へと昇り詰め、武家政権を打ち立てます。そう、今年2018年は平清盛生誕900周年!記念事業も各地で開催されるそうですよ。画像は紅葉山文庫旧蔵の「平家物語」より平氏系図です。buff.ly/2mkJkV7

156

今日(12/22)は冬至。一年で昼の時間が最も短くなります。冬至の風習は各地でさまざまですが、柚子湯と冬至かぼちゃが一般的でしょうか。画像は明治6年(1873)に印刷された『博物図』。柚子もかぼちゃも載っていますよ。両方見つけられるかな?リンク先から拡大もできます。

buff.ly/2EzB7pv

157

函館五稜郭は、戊辰戦争最後の戦場となった場所です。画像は明治6年(1873)に五稜郭が開拓使から陸軍省に移管された際に作成された図(重要文化財)。開催中の平成30年度第1回企画展「戊辰戦争―菊と葵の500日―」で6/15まで展示中です。#菊と葵の500日

buff.ly/2IgMIdf

158

11/8は刃物の日。鍛冶職人らが使う送風器具、鞴(ふいご)をまつる鞴祭が行われることにちなむそうです。画像は江戸時代の刀剣研究家、鎌田魚妙(かまたなたえ)の『本朝鍛冶考(ほんちょうかじこう)』から備前の刀工長船派の系図の始めの部分です。

digital.archives.go.jp/das/image-j/M2…

159

160

寿永元年11月10日(1182年12月7日)、源頼朝の愛妾亀の前の居宅が、北条政子の命令で襲撃されました。 #鎌倉殿の13人 では、北条政子を #小池栄子 さん、亀の前を #江口のりこ さんが演じていましたね。画像は寛文5年に幕命によって編纂された漢字仮名まじりの『東鏡』です。 buff.ly/3fzmtF4

161

📺今夜22:30~ NHK Eテレで放送!

「 #ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪」

国立公文書館 第2弾

ピース又吉直樹さんが特別管理書庫内で日本国憲法の公布原本を閲覧します。案内人(ナレーション)は #中村倫也 さん。先週に続く当館紹介は、本日完結。お見逃しなく。 nhk.jp/p/ts/17NP738N5…

162

願くは花の下にて春しなんその二月(きさらぎ)のもち月のころ――西行のこの和歌に基づき、今日(2/15)は西行忌。ただし実際に亡くなったのは旧暦2月16日(新暦では3月末日)と言われているので、この「花」は桜のこと。画像は紅葉山文庫旧蔵の『六家集』から『山家和歌集』です。

buff.ly/3aNParn

163

明智光秀の最期については様々な説がありますが、江戸時代に成立した『兵家茶話』では、光秀は山崎の戦いの後、名を変えて美濃国に隠れ住んでいたとされています。その後、光秀は関ヶ原の戦いに参戦しようとしますが、その途上で溺れ死んでしまったのだとか。 #麒麟がくる

buff.ly/3h8eKtT

164

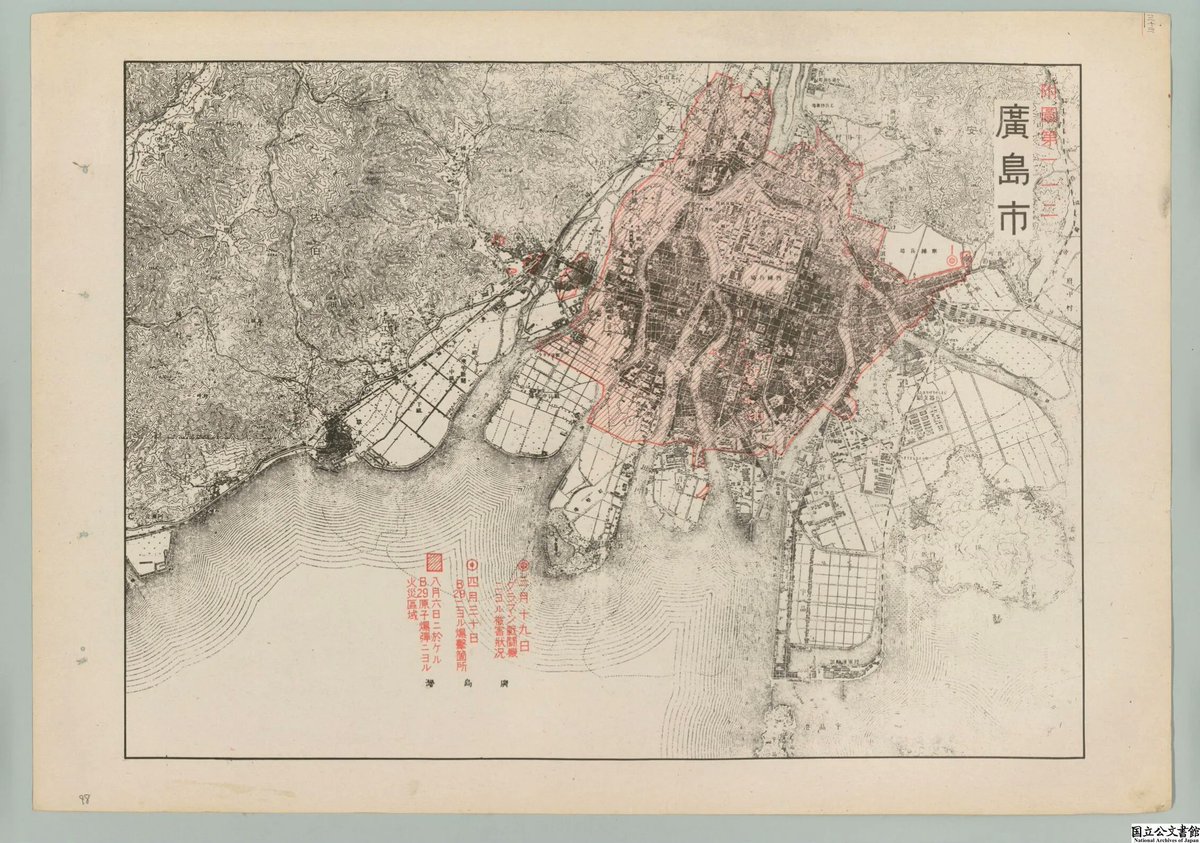

昭和20年(1945)8月6日、広島に原子爆弾が投下され、多大な被害をもたらしました。画像は、昭和20年12月に第一復員省資料課によって作成された広島の戦災概況図です。関連資料をデジタル展示「昭和20年」でもご紹介しています。 buff.ly/3PO2SxE buff.ly/2VKXYYZ

165

明けましておめでとうございます。今年はうさぎ年。

【兎祭り④】徳川将軍家では、正月に縁起物として兎の吸物を食していました。画像は『江戸幕府日記』より、寛永9年正月元日の記事。三献目に「兎之御吸物出」とあります。「相国様」は徳川秀忠、「将軍様」は徳川家光です。 buff.ly/3C0Fg3S

166

上総国(現在の千葉県)で生まれ育った菅原孝標女が、憧れの地である京へやってきたのは旧暦12月2日のこと。到着は夜更けだったようですが、まだ落ち着かないうちに、早速、親戚のつてを頼って物語の収集を始めたようです。画像は内務省旧蔵の『さらしなの日記』です。

buff.ly/3jl18L9

167

今日(3/21)は平安時代の歌人和泉式部の忌日で、ユネスコの世界詩歌記念日でもあります。日本の伝統的な詩歌である和歌に親しんでみてはいかがでしょう。和学講談所旧蔵の『和泉式部集』より、和泉式部が得意とした燃えるような恋情を詠んだ歌の中から一首をご紹介します。buff.ly/3l9NgWJ

168

遠野市立博物館では、9月24日まで「遠野物語と河童」展を開催しています。画像は江戸時代の河童の研究書である「水虎考略」から、越前国と越後国に現れた水虎の図です。

遠野市立博物館 buff.ly/2vxlB8Z

169

今日(6/21)は夏至。清原深養父の和歌「夏の夜はまだ宵ながら明ぬるを雲のいづこに月やどるらん」を思い出します。画像は平安時代成立の『古今和歌六帖』。名歌がテーマ別に分類され、和歌を詠むのに便利な仕様です。今夜は皆さんも、夏の短夜を題材に一首詠んでみませんか? buff.ly/3q4j9CH

170

7/24は芥川龍之介の命日。好んで河童の絵を描き、小説『河童』を著したことなどにより、「河童忌」といわれています。画像は古賀侗庵(とうあん/どうあん)著『水虎考略』から河童の絵。同書は、文献や聞き取り等により河童の情報を集め考証を加えた、河童に関する研究書です。buff.ly/32Mx4Bl

171

172

ガラスケースに展示された資料の「次のページ」が気になることはありませんか?デジタルアーカイブで公開している資料は、自由にページをめくることができます。画像は過去の企画展「競い合う武士たち」から「擐甲図歌」。鎧の着方を、和歌とともに全ページご覧いただけます!

buff.ly/2BK1ATg

173

今日(4/4)は二十四節気の一つ「清明」。万物が生き生きする頃。古典文学には秋を題材とするものが多いのですが、『徒然草』によれば兼好法師は春派のようです。画像は嵯峨本と呼ばれる江戸初期の印刷物で、本文部分も雲母で装飾されています。キラキラして春らしいですね。

buff.ly/2Mr64Ax

174

今日(4/30)は源義経の命日です。文治5年(1189)閏4月30日、義経は藤原泰衡の襲撃にあい、自害しました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『義経記』巻8「判官御自害の事」より挿絵の部分。自害した義経とその妻子が描かれています。 buff.ly/3kaaPyT

175

暑い夏、海の生き物をみるのも涼やかでよいですね。画像は「魚類譜」より、絵師・長谷川雪旦による海獺(かいだつ/アシカ)。肥前国唐津(現在の佐賀県唐津市)に漂着したアシカをスケッチしたものです。アシカ特有の耳たぶや大きな前脚の特徴もよく描かれています。 buff.ly/3bIh24G