76

77

今日は『花押藪(かおうそう)』から織田信長の花押をご紹介します。花押は現代でいうサインにあたるもので、実名を元に作られることが多いのですが、信長の花押は「麟」という字を元に作られています。同資料には公家・武家だけでなく、僧侶や連歌師の花押も収められています。

buff.ly/3gSTEzK

78

元暦元年4月26日(1184年6月6日)、木曽義高が誅殺。源頼朝の娘婿として、鎌倉に下った結果の事件でした。画像は幕末に刊行された『前賢故実』より、衝撃のあまりに病に伏したという許嫁の大姫の姿。 #鎌倉殿の13人 では義高を #市川染五郎 さんが演じていましたね。 buff.ly/3Owdi4I

79

明治2年(1869)5月18日、榎本武揚らが五稜郭を開城し、戊辰戦争最後の戦いである箱館戦争が終結しました。画像は『公文録』より五稜郭の図。図には土塁や堀の寸法等が詳細に書き込まれています。buff.ly/2T3cUOp

buff.ly/3oo6c5E

80

当館が所蔵する資料は紙や冊子類がほとんどですが、稀にそれ以外のものも移管されてくる場合があります。画像は、厚生労働省の広報資料「けんけつちゃん」のぬいぐるみです。デジタル展示「公文書の世界」では、この他にも様々な形体の公文書をご紹介しています。 archives.go.jp/exhibition/dig…

81

82

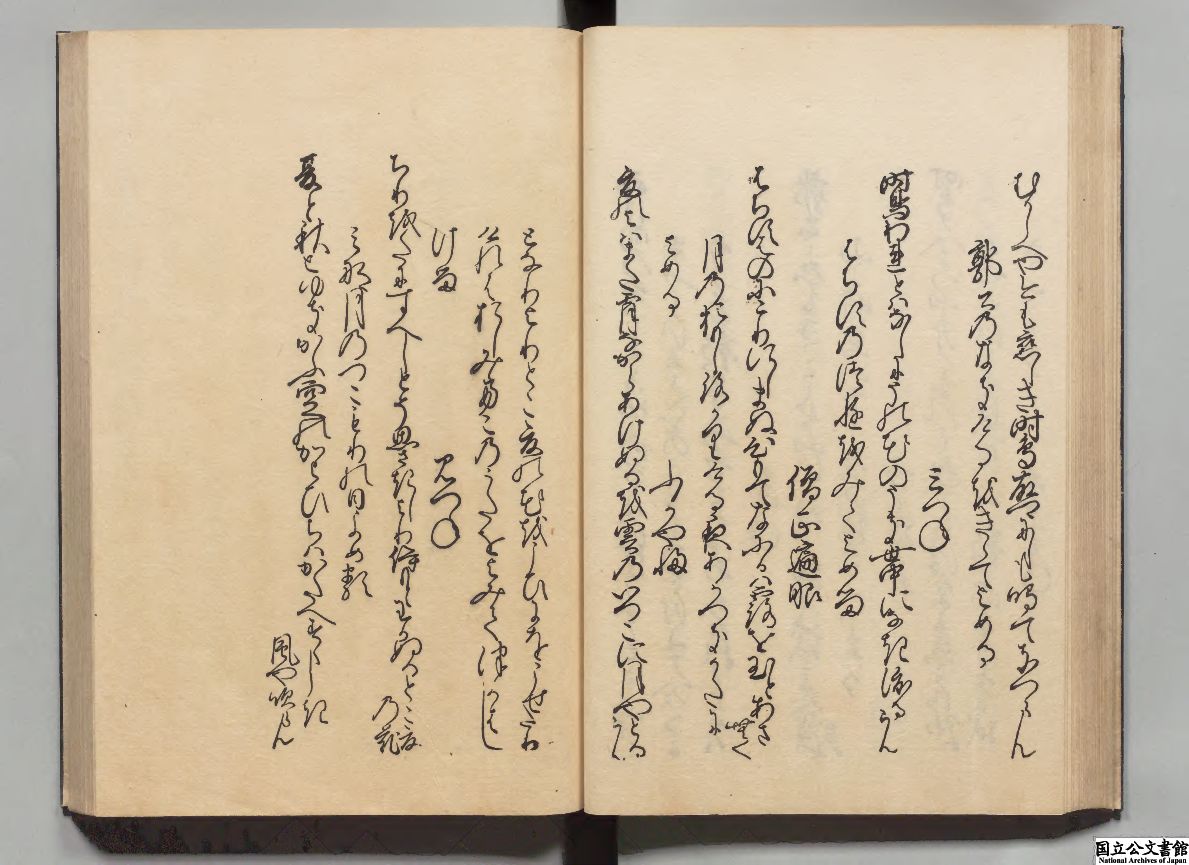

紀貫之が『土佐日記』の旅を終えて京へ帰ってきたのは、承平5年2月16日(945年3月23日)のことでした。旅先で亡くなり、共に京へ帰ってくることのできなかった娘のことを想い、悲しみに暮れて日記は締め括られています。画像は紅葉山文庫旧蔵の寛永20年(1643)版。

buff.ly/2LqsksI

83

今日(8/9)は、長崎原爆忌です。画像は『全国主要都市戦災概況図』のうちの長崎の図です。細かい格子で丸く塗られた部分は、原爆投下による全壊全焼区域を示しています。戦災の概況を復員帰還者に知らせるため、昭和20年12月に作成されました。buff.ly/2hA5ljv

84

本日(3/26)ご紹介するオリジナルグッズは、「平成の書」(元号発表時に小渕官房長官が持っていた書)がプリントされた「平成クリアファイル」。実用的なだけじゃなく、SNS映えするこんな使い方も!?詳細はこちらでチェックしてください!buff.ly/2FOrsOe

#知られざる幕末

85

9/4は鯨の日ということで、大槻平泉の『鯨史稿』からザトウクジラ。平泉は江戸時代後期の儒者で、仙台藩の藩校養賢堂(明倫館)の学頭になった人物。同資料には鯨の名称の由来や、肉の味、採れる油の量など、鯨に関することを幅広く記述しています。

buff.ly/2N2M6hk

86

87

建久4年5月28日(1193年6月28日)、源頼朝の側近だった工藤祐経が曽我十郎祐成と五郎時致に討たれました。いわゆる「曽我兄弟の敵討ち」です。 #鎌倉殿の13人 では工藤を #坪倉由幸 さんが演じています。画像の貞享4年(1687)版『曽我物語』の挿絵は強烈です。 buff.ly/3wCiA7W

88

天正10年(1582)6月2日、本能寺の変が勃発しました。京都の本能寺に宿泊中の織田信長が、家臣の明智光秀に襲撃され、自害した事件です。画像は『天正記』巻9(林家本)から。明智光秀は2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公です。buff.ly/2Mgj0M3

#麒麟がくる

89

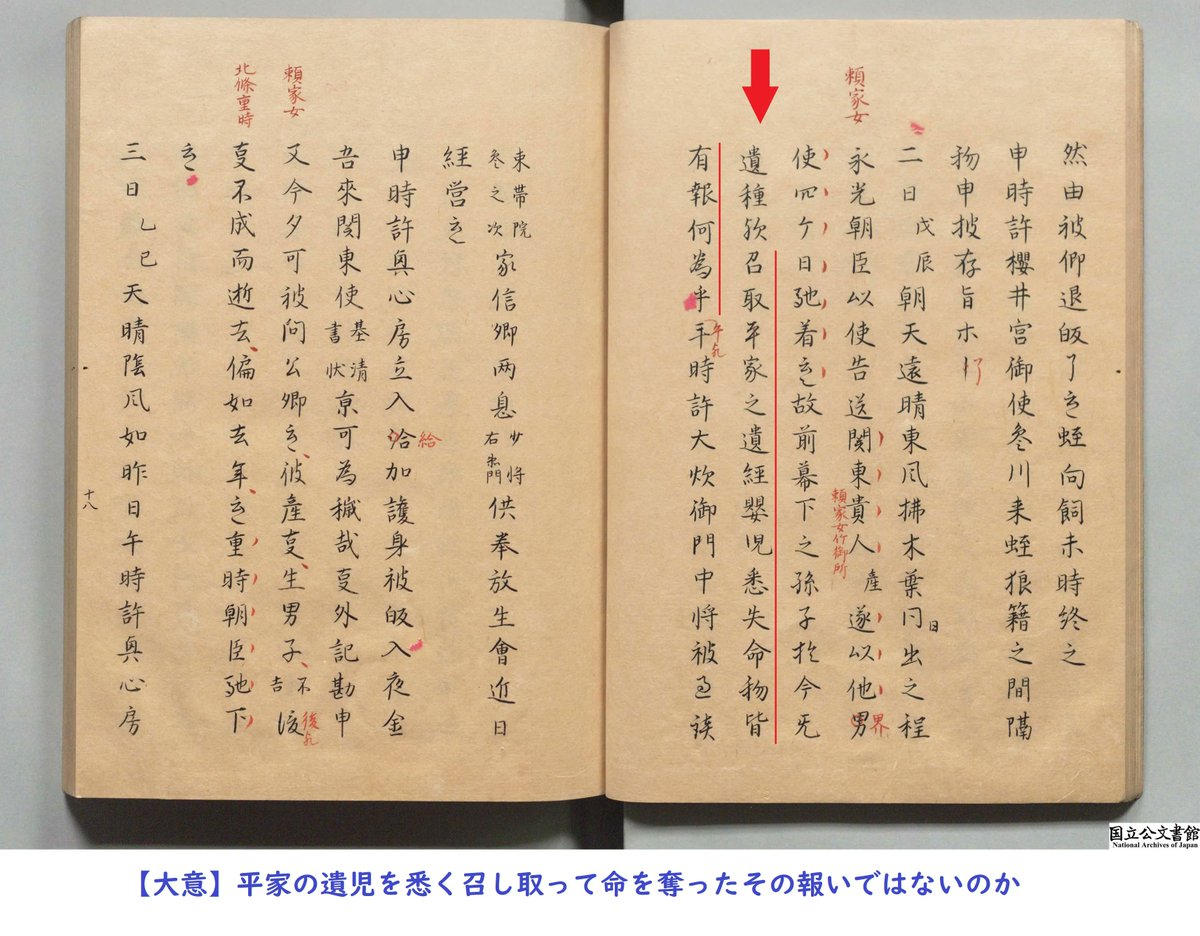

天福2年7月27日(1234年8月23日)、源頼朝の孫娘に当たる竹御所が難産の末に母子ともに亡くなり、頼朝直系の血筋が断絶しました。藤原定家は日記(『明月記』)に「平家の遺児たちの命を奪った報い」と記しており、当時の死生観がうかがえます。 buff.ly/3yYfJX0

90

#週刊少年ジャンプ で連載中の #逃げ上手の若君 は、鎌倉幕府第14代執権北条高時の遺児時行が主人公だそうですね。画像は天正6年(1578)に書写された『太平記』で、時行の挙兵を描いた「相模二郎謀反之事」の箇所。この争乱はのちに「中先代の乱」と呼ばれます。 buff.ly/37Ijz9H

91

今日(12/26)は徳川家康の誕生日です。天文11年(1542)、三河国岡崎(現在の愛知県岡崎市)に生まれました。画像は朝野旧聞裒藁(ちょうやきゅうぶんほうこう)より。 buff.ly/3HnvfRV 同書は徳川氏及び家康の事績録。天保13年(1842)に完成しました。 buff.ly/3VC8iPc

92

今日(3/6)は二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」。春の気配で虫たちが動き始める頃です。昨年はこの季節に当館所蔵の『虫譜図説』から蝶の絵をご紹介しましたが、今年は同資料より芋虫たちをご紹介します。(苦手な方、ごめんなさい。)早く暖かくならないかな。buff.ly/2UfaYCR

93

手鞠のような美しさから、手鞠花(てまりか)の異名を持つアジサイ。実は毒性があることをご存知でしょうか。画像の植物図譜『本草図譜』では「毒草類」に分類されています。 digital.archives.go.jp/img/4676172/34

同資料は、デジタル展示「江戸の花だより」でもご紹介しています。 archives.go.jp/exhibition/dig…

94

この季節にふさわしい名句を、室町時代末期に書写された『和漢朗詠集』に見つけました。「梅花を折て首(こうべ)に挿しはさめば、二月の雪衣に落つ」――手折った梅の花をかんざしにすれば、二月(旧暦)の雪のように花弁が肩に落ちる――まさに口ずさみたくなる名句です。

buff.ly/2qCfQ7g

95

今日(8/31)は野菜の日だそうです。画像は『博物図』のうち、第2図の一部です。かぼちゃや茄子、瓜などが彩色画で描かれています。左上には、黄色く熟れはじめた苦瓜(ゴーヤ)も見えます。この夏、旬の野菜はたくさん食べましたか。buff.ly/2vIKWuu

96

今日(4/1)はエイプリルフール。ジョーク記事が話題になりますが、真偽不明の情報はこの日に限らず溢れているもの。兼好法師は「世の中に語られていることは、真実はおもしろくないからなのか、大抵は嘘だ」と看破しています。画像は慶長年間に出版された嵯峨本『徒然草』。buff.ly/36XT3vq

97

東京の高輪で発見された、海上に鉄道を通すための築堤。現在の様子からは海を通っていたことがイメージしにくいかもしれません。画像は「公文附属の図」より新橋横浜間鉄道之図の高輪部分です。海を通っていることがよくわかりますね。 buff.ly/3kGIH6m

98

今日(5/5)は立夏。持統天皇の和歌「春過て夏きにけらし白妙の衣ほすてふあまのかく山」を思い出します。元は『万葉集』に収録されていた和歌ですが、夏の到来にふさわしい歌として『新古今和歌集』の夏巻に再び採録。画像は紅葉山文庫旧蔵書です。buff.ly/2FvD5pa

99

5月10日から5月16日までは愛鳥週間。そこで、鳥にちなんだ資料をご紹介します。画像は「博物図」から「鳥類一覧」。教育用掛図「School and Family Charts」の中の動植物図を参考にしてつくられたものといわれ、銅版で描いた輪郭線に、木版で色彩をのせています。

buff.ly/2DTauMf

100

今日(1/5)は「いち・ご」の語呂合わせで、苺をご紹介します。食卓で目にする苺は、幕末に西洋から入ってきた種と言われています。昔の日本で苺といえば、山野に育つ木苺のこと。画像は『本草図譜』より、キイチゴ属のモミジイチゴ。甘い実をつける、現代でも人気の品種です。 buff.ly/3X6mQXR