976

977

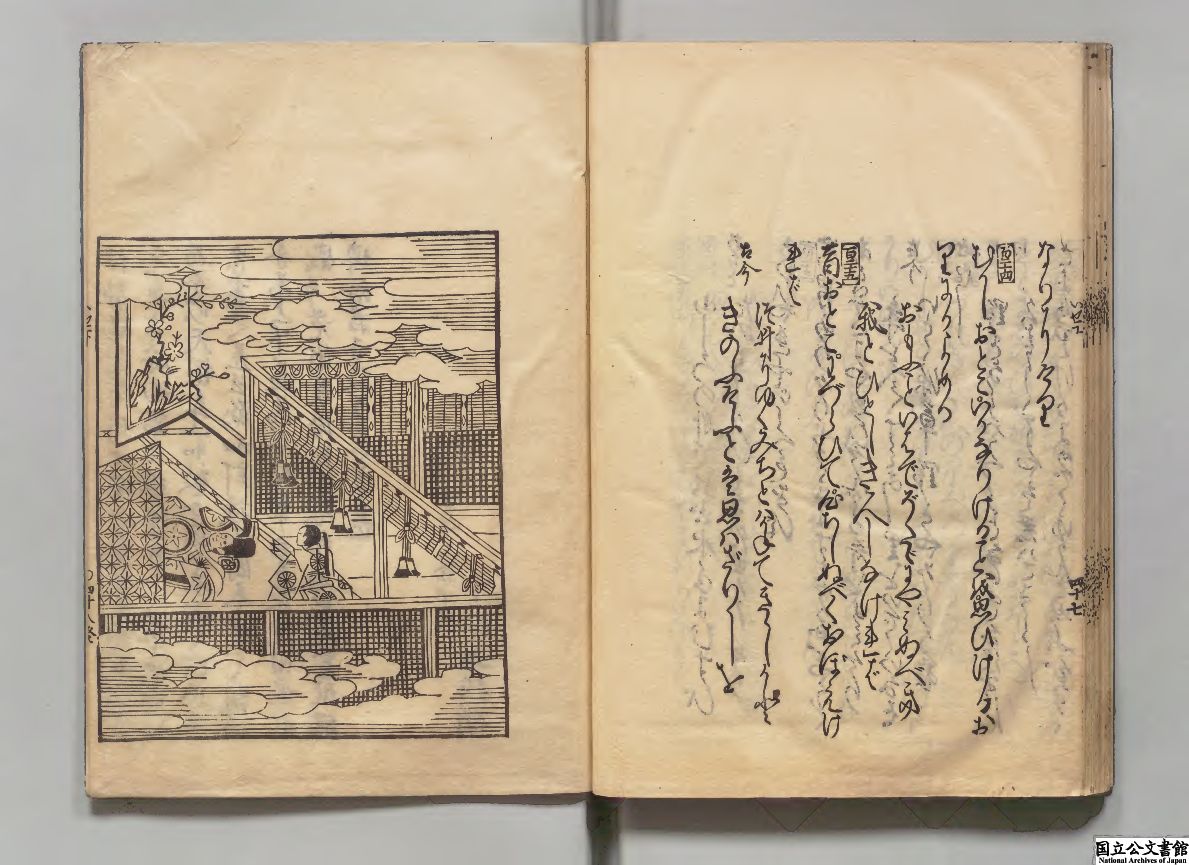

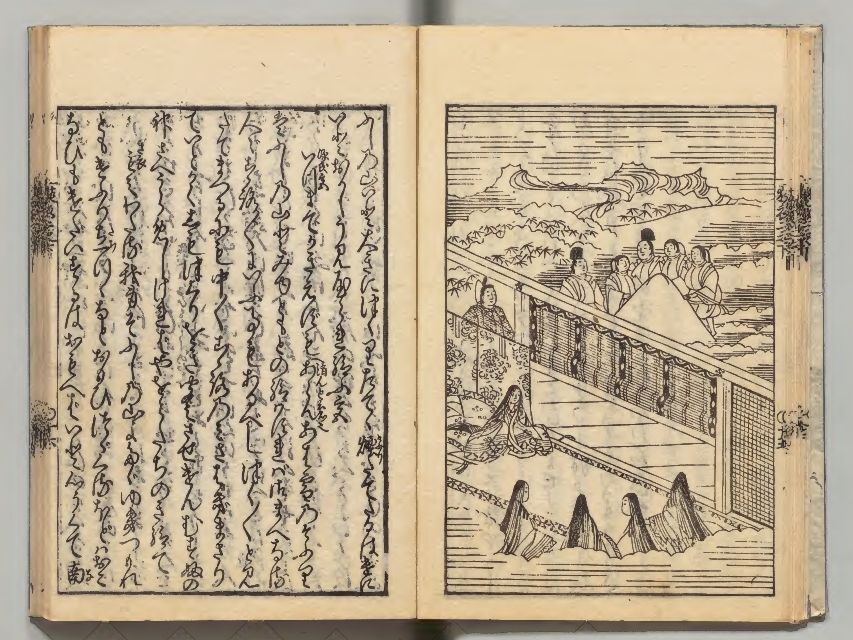

つひにゆく道とはかねて聞きしかどきのふけふとは思はざりしを――誰にでも訪れる死とはいえ覚悟はできないもの。陰暦5月28日は在原業平の忌日です。画像は紅葉山文庫旧蔵の『伊勢物語』で、業平をモデルとする男の最期の和歌が載せられています。buff.ly/2s2AbBS

978

979

980

981

今日(11/8)は二十四節気の一つ「立冬」。冬の気配が訪れる頃。そこで正保4年(1647)版『新古今和歌集』から、冬の訪れを詠んだ藤原俊成の和歌をご紹介します――をきあかす秋の別の袖の露霜こそむすべ冬やきぬらん――袖を濡らす涙の露も凍れる霜に変わる季節ですね。

buff.ly/2szVLjA

982

承前)「愛しい人を想いながら眠ったせいであの人が夢に現れたのでしょう、夢とわかっていたなら目覚めなかったのに」――ロマンチックなこの和歌は、小野小町の代表作の一つ。皆さんも、今夜はゆっくり休んで良い初夢みてくださいね!buff.ly/2Cb8EVa

983

ここで問題。オランダ語訳の解剖学書を翻訳しようと決意した杉田玄白。しかし、オランダ語の知識はありません。辞書もなく、共に翻訳に取り組む前野良沢が少しオランダ語を理解できる程度…ここで活用された「会読」とはどんな手法でしょうか?答えは3/23発表!

#知られざる幕末

984

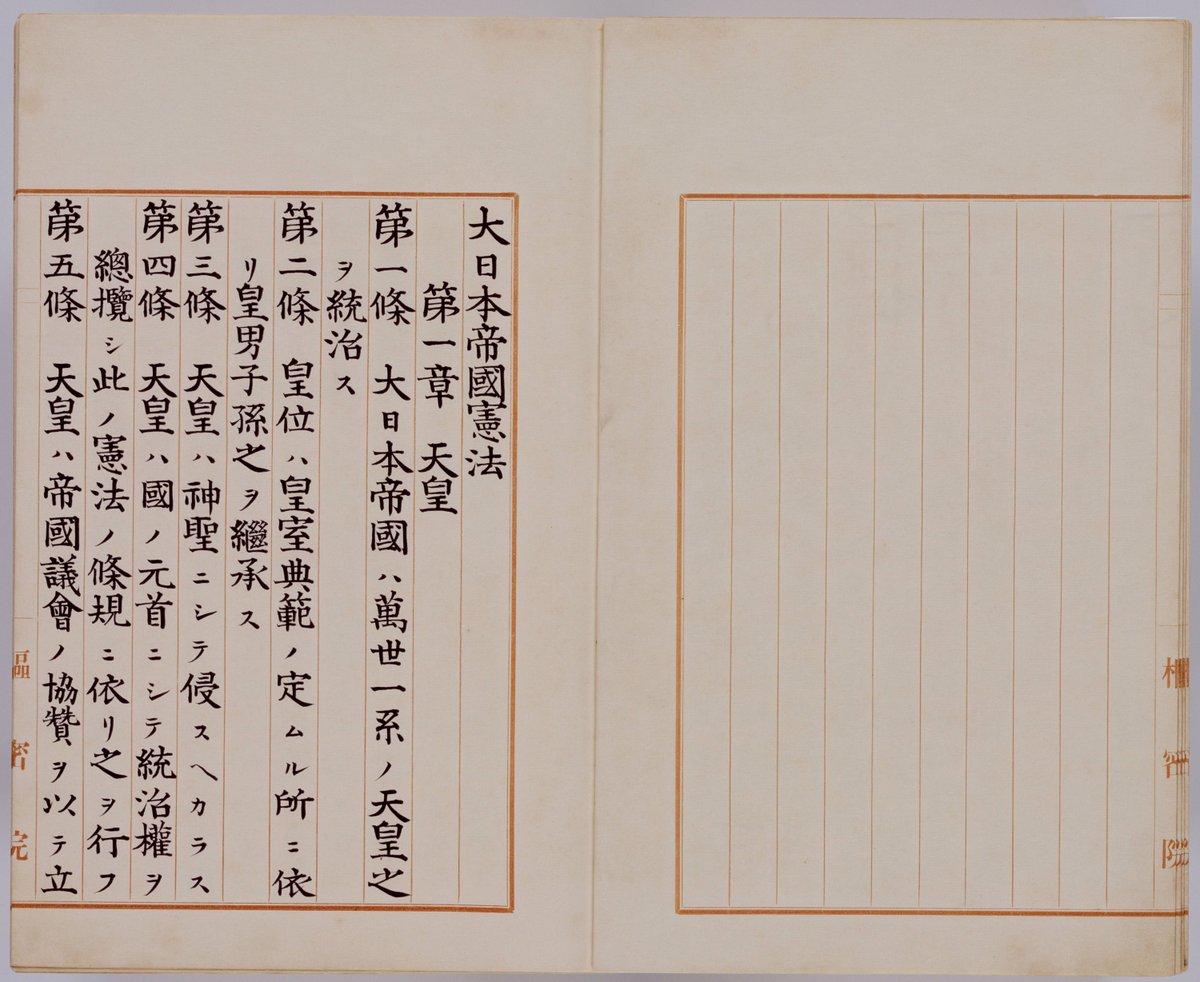

本日(9/22)より、平成30年秋の特別展 明治150年記念「躍動する明治-近代日本の幕開け-」が始まりました。本展では、大日本帝国憲法の公布原本を特別に展示するほか、数々の貴重な資料をご覧いただけます。この機会をお見逃しなく!

buff.ly/2xvr3dw

#躍動する明治 #明治150

985

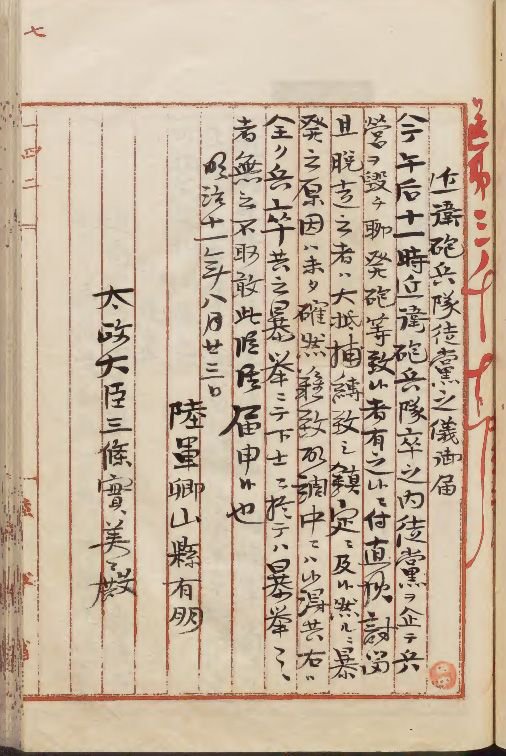

1912年4月14日、イギリスの豪華客船タイタニック号が沈没する事故が起き、乗客2200名のうち1513名が死亡しました。この事故を受け、昭和4年(1929)5月31日に海上の人命安全のための国際条約が締結されました。画像は条約の批准に関する枢密院の審査報告です。

buff.ly/2MeQoTi

986

今日(2/23)は令和になって初めての天皇誕生日です。天皇誕生日は、昭和23年(1948)、「国民の祝日に関する法律」で祝日に定められ、現在に至ります。画像は、「国民の祝日に関する法律」の公布原本です。

buff.ly/2Var1F0

988

貞享元年(1684)10月29日、改暦の宣旨が下りました。誤差が生じていたそれまでの暦を正したのは安井算哲(渋川春海)。この新しい暦は貞享暦と呼ばれ、安井(渋川)の自筆本が当館に伝わっています。buff.ly/2yRPoNk

989

本日(3/31)より平成30年春の特別展「江戸幕府、最後の闘い-幕末の「文武」改革-」がはじまりました!皆様のお越しをお待ちしております!

#知られざる幕末

990

明治14年(1881)10月18日、板垣退助が率いる政党、自由党が結成されました。開催中の特別展でも、自由党関連の資料を展示しています。画像は翌15年に起こった板垣暗殺未遂事件に関する資料で、「板垣退助負傷セシ」現場の見取り図です。

buff.ly/2ElgiRz

991

992

東京都における「緊急事態宣言」解除を踏まえ、6/2(火)より開館します。

ただし、当面は、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策を取りながらの運用となります。

企画展「競い合う武士たち―武芸からスポーツへ―」の開催日程は追ってお知らせします。

buff.ly/2KcIYw5

993

今日(3/20)は春分の日。春の彼岸の中日でもあり、お墓参りをして先祖を供養する時期でもあります。紅葉山文庫旧蔵の『新古今和歌集』には、春に寄せて故人を悼む和歌が載っています――たちのぼる煙をだにも見るべきに霞にまがふはるの曙 buff.ly/2szVLjA

994

995

承前)『狭衣物語』にも雪遊びの様子が描かれています。こちらの場面は早朝。女房たちが目を覚ますと、若い侍たちが早速雪玉を転がしていて、女房たちは「富士山を作りましょう」などと声をかけます。挿絵では確かに小さな雪山ができていますね。buff.ly/2EPgdll

996

997

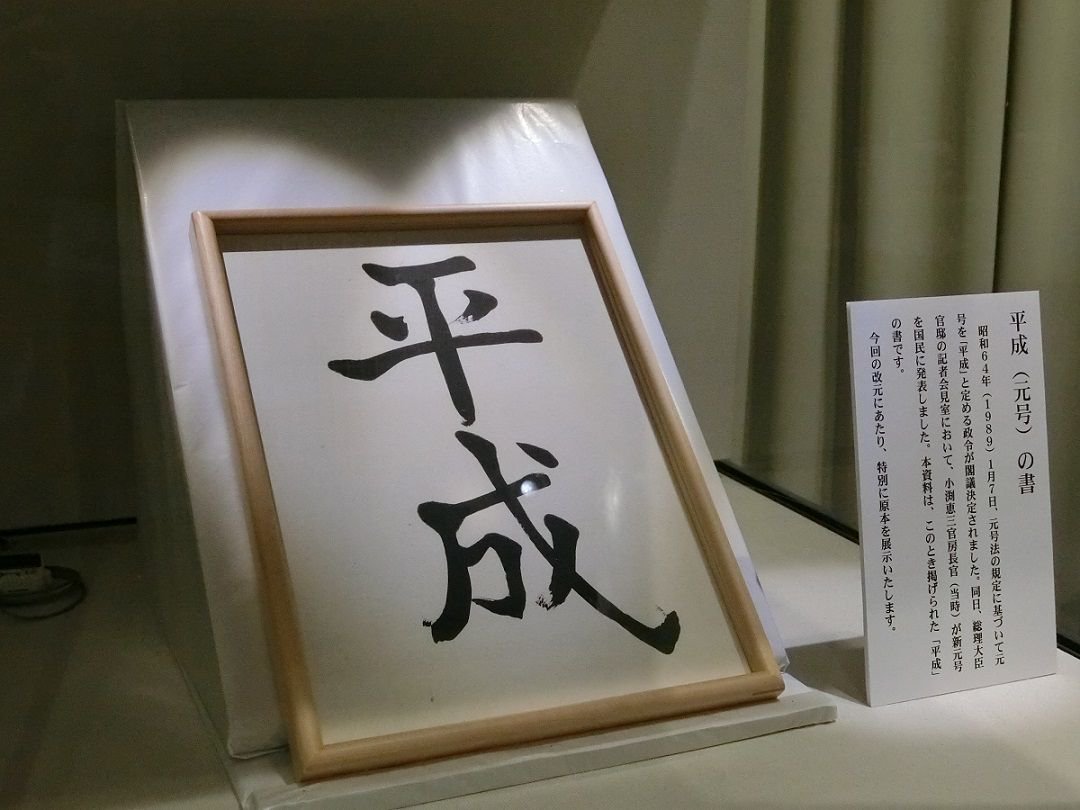

平成から令和に改元して4年目を迎えました。

当館では「平成の書」と「令和の書」の原本を保存しています。また、常設展示室で複製を展示するとともに、デジタルアーカイブでデジタル画像を公開しています。

「平成の書」→digital.archives.go.jp/img/2810593

「令和の書」→digital.archives.go.jp/img/4749779

続く)

998

来年(平成30年)は、「明治」に改元されてから150年となる節目の年です。明治100年にあたる昭和43年(1968)10月23日には、日本武道館で明治百年記念式典が挙行されました。画像は式典の実施についての閣議決定に関する文書です。buff.ly/2yAJA9M

999

平成も残すところ今日(10/31)で、あと半年だそうですね。平成の元号が発表された際に小渕官房長官が持っていたあの「平成の書」は、当館で保存しています。国立公文書館デジタルアーカイブで画像をご覧いただくことができます。ショップではクリアファイルも販売中です!buff.ly/2ACAmuL

1000

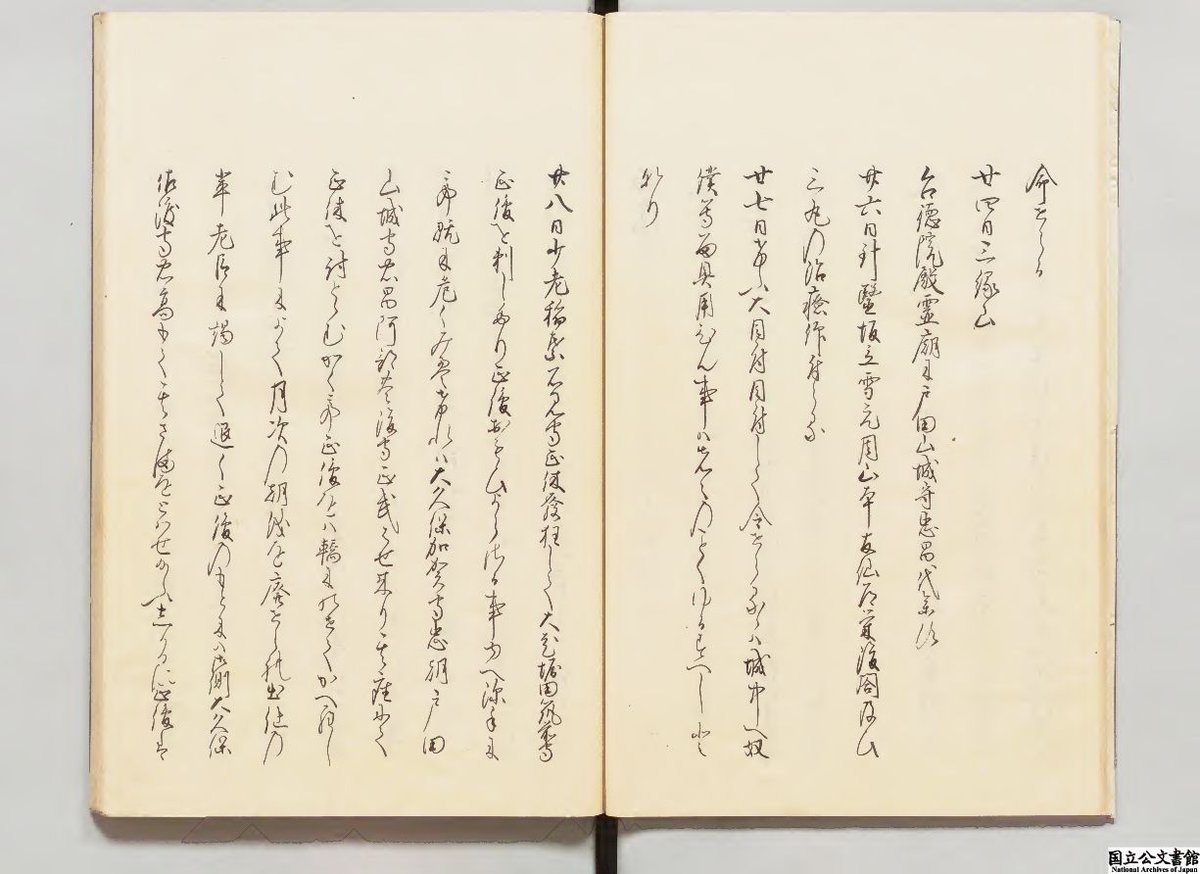

治承4年(1180)8月29日、石橋山合戦で敗れた源頼朝は、海路で安房国へ入りました。頼朝は、先行して入国した舅の北条時政らと合流し、ここから、さらに味方を募るために、房総半島を北上します。画像は『吾妻鏡』の該当部分です。buff.ly/2KNuY9O