951

952

【お知らせ】

新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止のため、2/28(金)~3/15(日)の間、臨時閉館し、以下のとおり対応いたします。

・閲覧室の閉室

・展示場の閉場(ショップ含む)

・館主催イベントの中止

・バックヤードツアーの中止もしくは延期

詳細はこちら→buff.ly/2PtCmg5

953

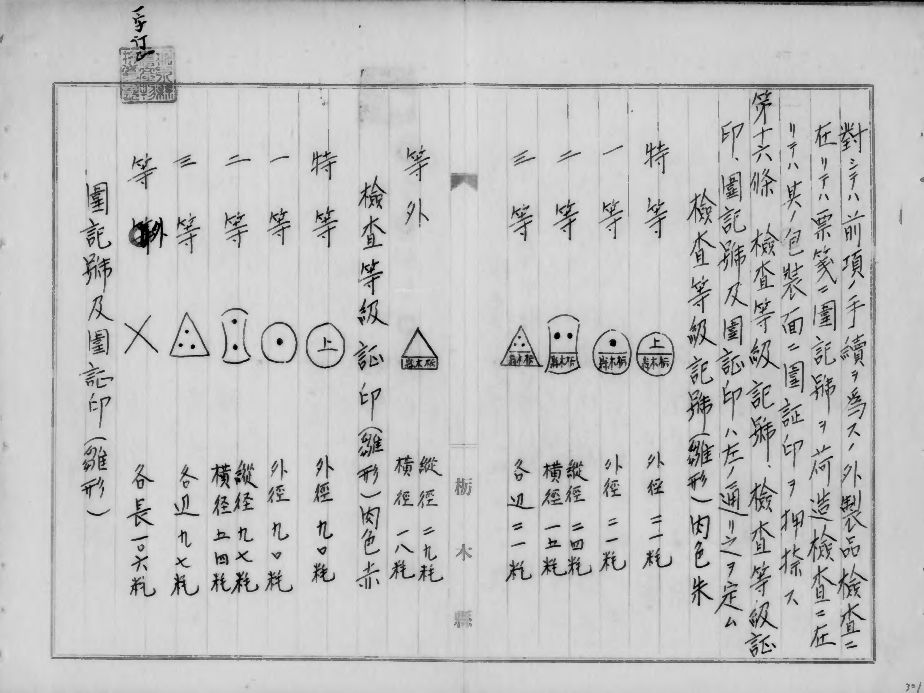

今日(1/10)は、干瓢(かんぴょう)の日。干瓢の「干」の字を分解すると「一」と「十」になることから、栃木県が制定したそうです。画像は「栃木 干瓢検査施行認可ニ関スル件」より検査等級記号及び証印の雛形です。buff.ly/2lSHXh1

955

今でこそ3月は卒業の季節ですが、昔は事情が異なりました。例えば明治10年(1877)に創立された東京大学(後の東京帝国大学)では学年は9月から7月までとなっていたので、学生は7月に卒業していました。画像は「公文録」より明治12年の卒業生に学位を授与した際の上申書です。

buff.ly/2FcsRNw

956

昭和44年(1969)5月26日、東名高速道路の神奈川県大井松田・静岡県御殿場間が開通し、東名高速道路が全通しました。東名高速道路は国際復興開発銀行からの借款により建設費を確保しました。画像は同銀行への事業説明概要書に添付された計画図です。buff.ly/2WK80K5

957

開催中の企画展「紙に願いを」では、明治7年(1874)に出された民撰議院設立建白書を展示中です。板垣退助・後藤象二郎・江藤新平・副島種臣らそうそうたる人物の名前が連なる建白書は必見です。この機会にぜひご覧ください。

buff.ly/2IgMIdf

#紙に願いを

958

明暦3年(1657)1月に起きた明暦の大火の後、同年6月に吉原遊郭が日本橋から浅草へ移転しました。画像は江戸の出来事を編年体でまとめた『武江年表』(斎藤月岑著)の記事。移転後は新吉原と号し、8月より商売を始めた、とあります。buff.ly/2kAjCeZ

959

960

平成28年春の特別展で好評を博した「徳川家康」がデジタル展示として再登場!岡崎城での誕生から、元服・婚姻と改姓、豊臣秀吉との攻防、関ヶ原の戦い、そして東照大権現として祀られるまで、家康の人生を振り返ります。ぜひご覧ください。buff.ly/2F0ccKB

961

大河ドラマ #いだてん は後半から、 #阿部サダヲ さんが演じる田畑政治が主人公となりました。昭和32年(1957)、内閣総理大臣の諮問機関として設置されたスポーツ振興審議会に、田畑は委員として参加しています。同審議会はオリンピック招致に重要な役割を果たしました。

buff.ly/2pn3HGe

962

皆さん、雛飾りの準備はできていますか?江戸では上巳(3月3日)の節句が近づくと雛市が立ち、多くの人で賑わいました。画像は地誌『江戸名所図会』から十軒店(じっけんだな)の雛市。この十軒店では端午の節句の前には五月人形、年末には羽子板などを商う市が立ちました。

buff.ly/2SkeNom

963

今日(11/6)は曲亭(滝沢)馬琴の命日です。嘉永元年(1848)82歳で没しました。画像は馬琴の著作『玄同放言』。富士山を読んだ歌について記した部分を掲載しています。本書は諸事物を天、地、植物などの項目に分類し考証を行った随筆です。buff.ly/2yoVC7J

964

文政13年(1830)8月10日は、「維新の三傑」の一人、大久保利通の誕生日です。大久保の事績の一つとして、明治6年(1873)に内務省を設置し、殖産興業を推進したことが挙げられます。画像は、内務省の設置に関する資料です。buff.ly/2vaOGYy

965

【新商品のお知らせ】

令和3年度に受け入れた「令和の書」をモチーフとした「クリアファイル令和」の販売を開始しました。「クリアファイル平成」との2枚組も。ご来館記念にどうぞ。詳しくはこちら→buff.ly/2VHuQ5t

郵送販売にも対応しています→buff.ly/2GnOzQG

966

967

今日(10/2)は江戸時代初期の天台宗の僧、南光坊天海の命日。天海は徳川家康の知遇を受け、幕府の宗教政策に大きな影響を与えました。画像は弟子の胤海(いんかい)が著した『東叡山寛永寺元三大師縁起』。詳しくはデジタル展示「徳川家康」で!

buff.ly/2Oieool

968

季節はもうすっかり秋。ただ紅葉まではまだ時間がかかりそうですね。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「紅葉賀」で、光源氏と頭中将が雅楽の青海波を舞う場面。本文によれば、これは十月の出来事だそうです。挿絵にも紅葉が描かれていますね。buff.ly/2xmydym

969

970

永禄6年(1563)7月6日、三河の松平元康は実名を家康に改めたとされています。後の徳川家康です。この改名の時期については諸説ありますが、今川義元から貰った「元」の字を変えることで、それまでの今川氏との関係を断ったことを示しています。画像は『徳川幕府家譜』です。

buff.ly/2JkG2MW

971

7/7まで開催の企画展「紙に願いを」では、珍しい形状の所蔵資料を紹介しています。画像は渡良瀬川の砂で、農商務省農事試験場技師の坂野初次郎により採取されたものです。坂野は足尾銅山鉱毒調査委員会の一員となり、この砂を参考資料として添付した報告書を提出しました。

buff.ly/2IgMIdf

972

明治20年(1887)5月18日、私設鉄道条例が公布されました。日本鉄道会社をはじめ、民間の鉄道会社設立が増えたことを受けて、その監督を行う法規が必要となったためです。画像は公布を裁可した御署名原本で、5月17日に裁可されました。buff.ly/2IdrHo1

973

慶長5年(1600)2月、徳川家康は『貞観政要』の出版を命じました。同書は唐の太宗が群臣と交わした政治論義を記録した書。中国では為政者の必読書とされ、日本でも広く読まれました。家康も本書を愛読していたそうです。画像は序文の部分。buff.ly/2C80FuF

974

975

11月は新酒の季節。各地でお酒に関連したイベントが開催されるようです。奈良県の大神(おおみわ)神社にはご祭神とともに酒造りの神・活日命(いくひのみこと)も祀られています。『大三輪社略縁起』の中にも活日命の酒造りの記述があります。(続く

buff.ly/2PEzoav