51

52

【テレビ放送のお知らせ】NHK Eテレ #ザ・バックヤード で国立公文書館が紹介されます。ピース又吉直樹さんが、当館の書庫を見学。新元号発表時に用いられた「令和の書」にまつわる裏話も。第1弾初回放送は、6月28日(水)22:30~23:00です。ぜひご覧ください! nhk.jp/p/ts/17NP738N5…

53

54

天慶3年(940)2月14日、平将門が討死しました。新皇を称して挙兵するも藤原秀郷らの軍勢に敗北。斬首されてもなお恨みを語り続けたという伝説があります。画像は昌平坂学問所旧蔵の『源氏一統志』の挿絵。葛飾北斎の手によるものです。buff.ly/2EQqP3E

55

延応元年12月5日(1239年12月31日)、三浦義村が病没。鎌倉幕府を支えた有力御家人で、様々な陰謀に暗躍したとも。 #鎌倉殿の13人 では #山本耕史 さんが演じていますね。画像は林家旧蔵の『古今著聞集』で、同族をも裏切る義村に向けられた衝撃的な言葉が載っています。 buff.ly/3gTbxmj

56

57

この画像、どこか違和感を覚えませんか?画像は明暦2年(1656)に出版された『平家物語』巻四より、「三井寺炎上」の挿絵。源氏挙兵に与した三井寺が、平清盛の命令によって焼き討ちされる場面なのですが、挿絵の右下になぜか桶を持った裸の女性が…?buff.ly/3vjvxRG

(続く)

58

オリジナルグッズ平成クリアファイルは、ご好評につき、現在入荷待ちの状況です。4月中旬に再入荷する予定です。ご購入希望の方には大変申し訳ございませんが、いましばらくお待ちいただけますよう、お願いいたします。当館オリジナルグッズについてはこちらをご参照ください→buff.ly/2GnOzQG

59

本日の #青天を衝け で描かれる #磯村勇斗 さん演じる第14代将軍徳川家茂の死。大の甘党だった家茂。病気見舞いに大量の菓子類が届けられました(画像は「昭徳院実紀」)。しかし糖質の過剰摂取で代謝に必要なビタミンB1が欠乏、患っていた脚気が悪化したと考えられています。buff.ly/3gU3Dq8

60

慶長5年(1600)9月15日、徳川家康を中心とする東軍と石田三成を中心とする西軍が激突した、関ヶ原合戦が勃発しました。合戦はわずか半日で東軍の勝利となりました。画像は『武家事紀』巻13で、福島正則ら東軍の武将の名前が見えます。

buff.ly/2MqOf1U

61

承前)8/6(月)から『刀劔図』は「薄緑(膝丸)」の図に展示替えいたします。こちらも画像を少しだけ。『平家物語』には不思議な伝説を持つ刀剣が複数登場します。様々なエピソードを貴重な資料からご紹介しますので、ぜひ遊びにいらしてくださいね!buff.ly/2MiVk5O

62

夏とかけて少年少女と解く、その心は虫捕り。画像は栗本丹洲が著した江戸時代の虫類図譜『千虫譜』より、カブトムシとクワガタ、そして蛾(ガ)の図です。皆様はどんな虫を捕まえたいですか?どんな虫を捕まえた思い出がありますか?ぜひ、リンクから他の虫もご覧ください。 buff.ly/3fwZA1R

63

1991年11月21日、ロッテ・オリオンズが千葉ロッテマリーンズに改称しました。現在マリーンズの本拠地がある幕張(千葉市)ですが、江戸時代には「馬加」と表記するのが一般的でした。当館所蔵の重要文化財『元禄郷帳』でも「馬加」に「マクワリ」とルビがふられています。

buff.ly/3kVoVm1

64

今日は月食が観測される予定です。中世の有職故実書である『禁秘抄』によれば、天変を観測し、その吉凶を報告する天文博士などの官人は、特に大事の際には夏ならば冬の装束、冬ならば夏の装束といったように、反対の季節の装束で内裏に馳せ参じることがあったようです。buff.ly/3bN6rCr

65

徐々に気温も上がってきて、青葉の季節になりました。今日は『重色目(かさねのいろめ)』という資料をご紹介。重(襲)の色目とは、衣服の表地と裏地の色や重ね着した服の色の組み合わせ方のことです。画像の中から、「青」が使われている組み合わせを3つ探してみましょう。

buff.ly/2YSPIb2

66

明治元年(1868)9月22日、会津の若松城(別名鶴ヶ城)に籠城し新政府軍と争っていた会津藩が降伏しました。画像は、「公文附属の図」より若松城の写真です。明治7年ごろに撮影されたものと考えられますが、壁面が損壊する等、激しい戦闘の跡を感じさせます。 buff.ly/3RU2S07

67

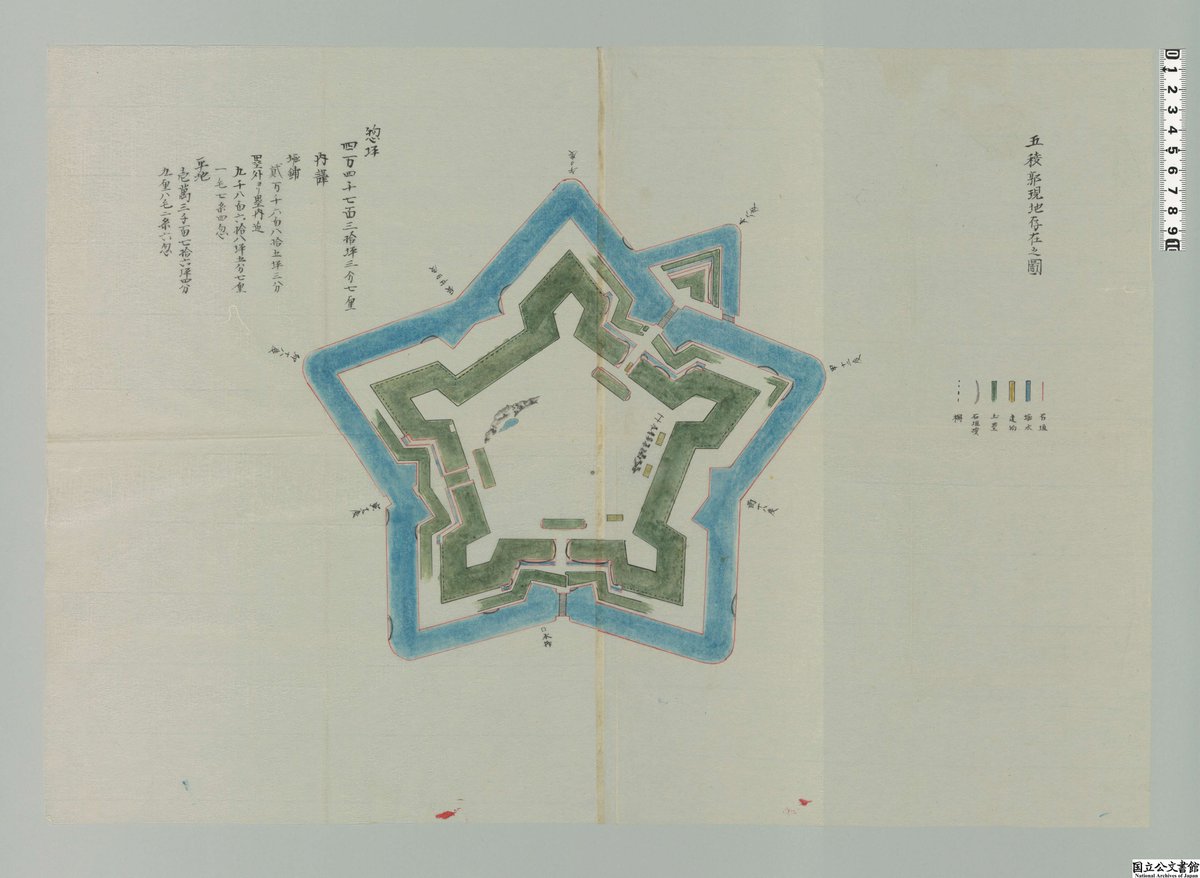

大河ドラマ #青天を衝け は明治維新の時期に入りました。維新期に明治政府と旧幕府勢力が争った戊辰戦争。その最後の舞台となったのが五稜郭です。画像は「公文録」より、明治7年(1874)に開拓使から陸軍省へ五稜郭の引渡しが済んだことを報告する文書に添付された図面です。 buff.ly/2Uqvu8K

68

今日(6/21)は夏至。一年で最も夜が短くなる季節ですが、歌聖と呼ばれた柿本人麻呂は、恋の物思いをする人にとっては長い夜だと詠んでいます。画像の『古今和歌六帖』では「独り寝」の項目に収められています——子規(ほととぎす)なくや五月の短夜も独しぬればあかしかねつも buff.ly/3mMpy4m

69

70

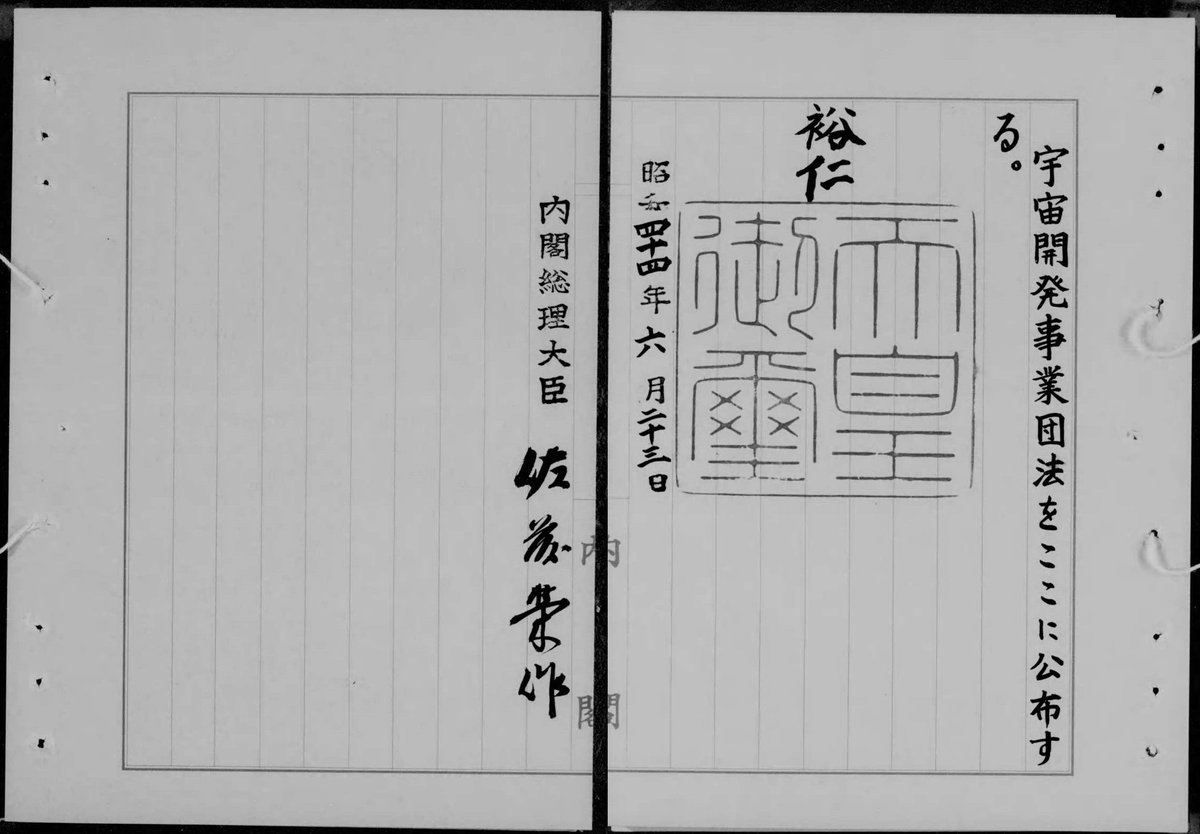

1969年7月20日、アメリカのアポロ11号が「静かの海」に着陸し人類初の月面歩行を遂げました。同年は、日本の宇宙開発事業が大きな一歩を踏み出した年でもあります。画像は宇宙開発事業団法公布の御署名原本。この法に基づき宇宙開発事業団が発足、現在も活動を続けています。

buff.ly/2UkfC7D

71

明治23年(1890)9月16日、オスマン帝国(現トルコ)の軍艦エルトゥールル号が台風の影響で、紀伊大島(和歌山県)付近で沈没。多くの乗組員が命を落としましたが、島民らにより69名が救助されました。救助された乗組員は日本の比叡と金剛の二艦によって、本国へ送られました。

buff.ly/2UJRw27

72

今日(9/19)は「糸瓜忌」。明治35年(1902)同日に俳人の正岡子規が没し、絶筆の句に糸瓜(へちま)が詠まれたことにちなんでいます。画像は明治6年に初等教育のため刊行された『博物図』です。この中に糸瓜も描かれていますが、わかるかな?

buff.ly/2D3K9NS

73

昨日(8/6)より企画展「平家物語―妖しくも美しき―」の一部展示替えを行いました。『刀劔図』は平家の重宝「小烏丸」から源氏の重宝「薄緑(膝丸)」の図(画像は一部)に変更しています。9/1(土)までご覧いただけますのでぜひご来館ください。buff.ly/2IgMIdf

74

75

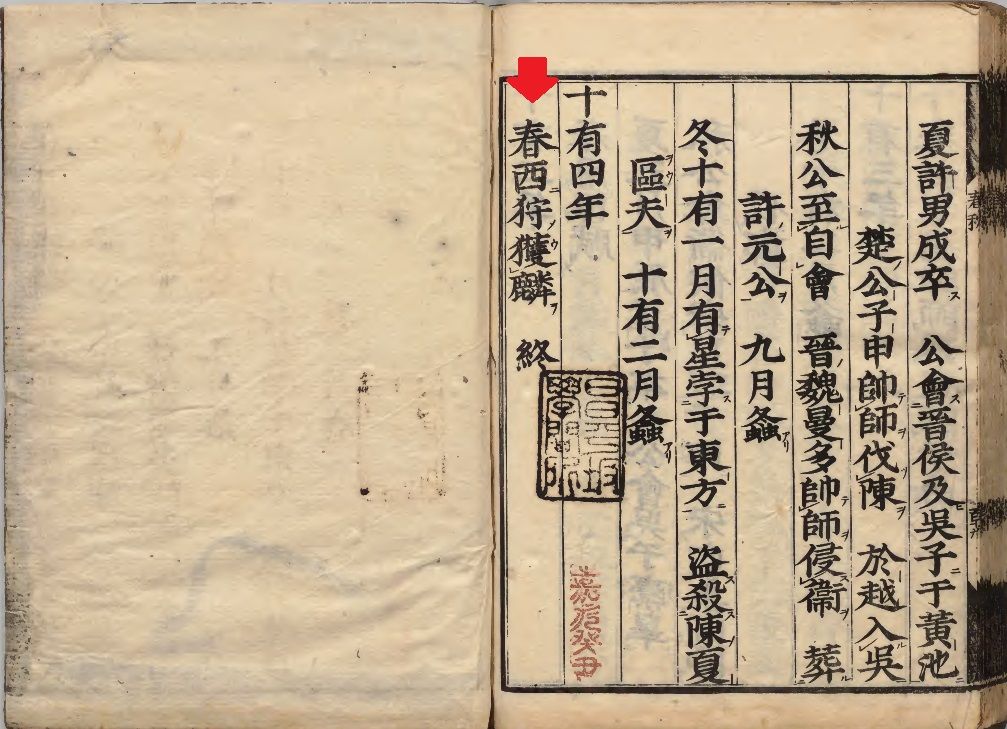

画像は紀元前の中国の魯という国を中心とした歴史書『春秋』。同書が「獲麟(麒麟をとらえたの意)」と記して終わることから、物事の終わりのことを獲麟(かくりん)と言うようになりました。大河ドラマ #麒麟がくる もいよいよ最終回を迎えます。ドラマの結末が楽しみですね。

buff.ly/39LCx0x