26

27

元暦2年/寿永4年3月24日(1185年4月25日)、壇ノ浦の戦いで平家一門は滅亡を迎えました。人々が次々と入水する中で平宗盛は捕縛。画像の慶長年間写『平家物語』によれば、水泳が得意だったせいで入水に失敗したとか。 #鎌倉殿の13人 では #小泉孝太郎 さんが演じていますね。buff.ly/36EEOvi

28

今日は庚申(こうしん)。庚申の夜には三尸(さんし)の虫が抜け出して、天帝にその人の悪事を告げると言われ、それを防ぐために徹夜する習慣があります。室町時代の日記『二水記』の著者鷲尾(わしのお)隆康も暁の鐘を聞くまで起きていたことがわかります。 buff.ly/3b9VxqU

29

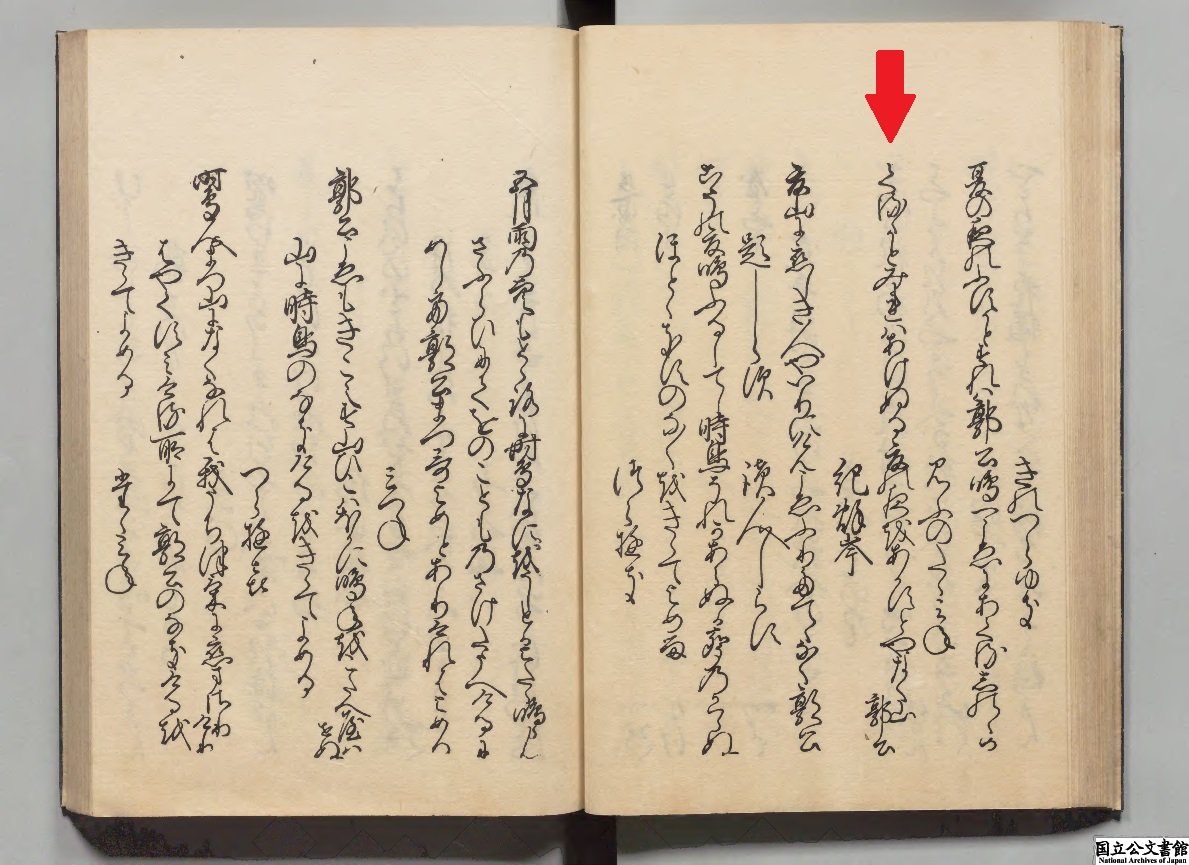

今日(6/21)は夏至。一年の中で最も昼が長くなる頃。平安貴族は恋人に会う時間の短さを、夏の夜の短さに例えて和歌を詠みました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『古今和歌集』より壬生忠岑の和歌「くるゝかとみればあけぬる夏の夜をあかずとやなく山郭公」

buff.ly/2sY4wnf

30

徳川四天王の一人、本多忠勝(ほんだただかつ)。画像は忠勝の兜の図。勇猛な武将に相応しい、見事な立物(たてもの:兜の装飾の総称)です。大河ドラマ #どうする家康 では #山田裕貴 さんが演じています。どのように描かれるのか、ドラマの展開が楽しみですね。 digital.archives.go.jp/file/1234028

31

今月21日(土)からはいよいよ第2回企画展「平家物語―妖しくも美しき―」が始まります。展示担当者のお気に入り資料『刀劔図』の一部を少しだけお見せしますね。これは平家一門に伝わった太刀「小烏丸」の図。8/4(土)までの期間限定展示です!buff.ly/2MiVk5O

32

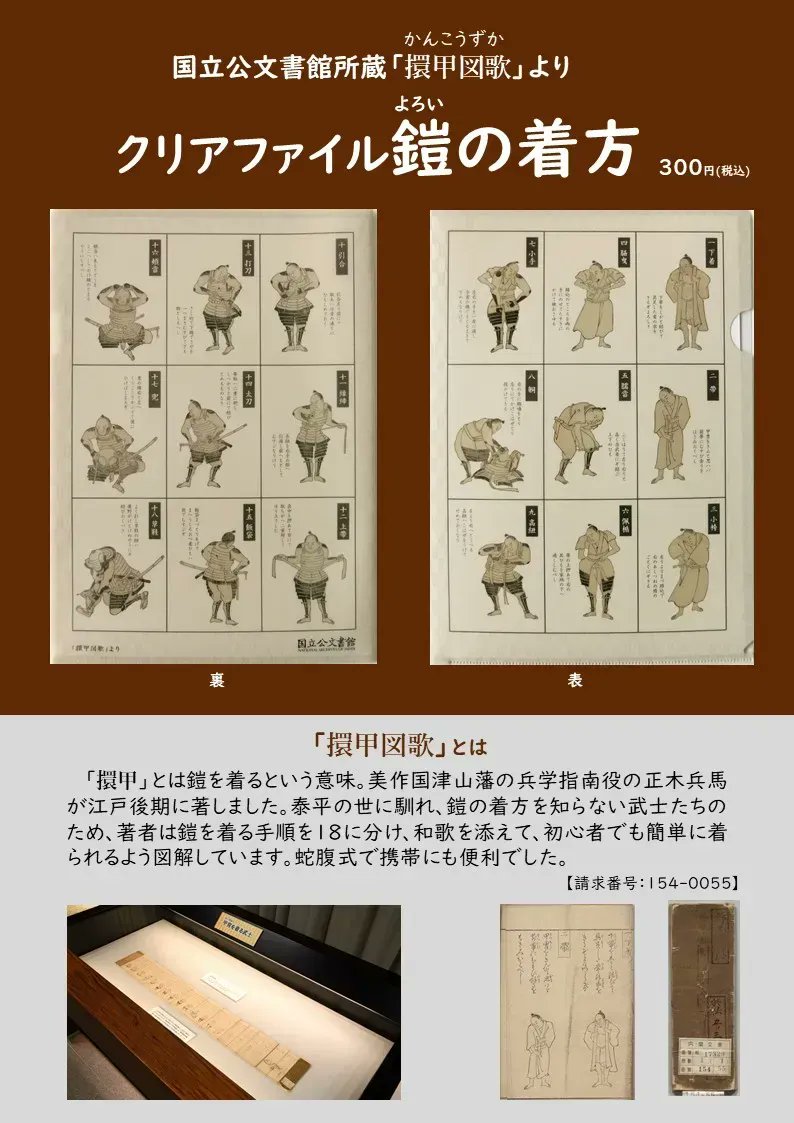

江戸後期、泰平の世に馴れ、鎧の着方を知らない武士たちのために、鎧の着る手順を18に分け、狂歌を添えて図解した『擐甲図歌(かんこうずか)』が刊行されました。buff.ly/3lq1yU7

本資料をモチーフとした「クリアファイル鎧の着方」、リニューアルして販売中です。buff.ly/3MKjVzH

33

昭和21年(1946)4月10日、女性参政権を認めた初の衆議院議員総選挙が行われ、39名の女性議員が当選しました。画像は昭和20年12月に改正された衆議院議員選挙法です。改正前の第5条に書かれていた「男子」を削除することで性別に関係なく選挙権・被選挙権が認められました。

buff.ly/3uwylJU

35

今日(7/7)は七夕ですね。天の川は見えるでしょうか。画像は『真澄遊覧記』の挿絵。江戸時代後期の国学者、紀行家であった菅江真澄が長野県塩尻市を訪れた際の民家の風景です。この地域では七夕に、家屋の軒に小さい人形を吊るす習慣がありました。buff.ly/2KrS6eR

36

9月9日は重陽の節句。『源氏物語』には、菊の花の上に綿をかぶせ、その露で身体の老いを拭い、長寿を願う平安時代の風習が描かれています。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「幻」。江戸時代前期の写本と考えられています。buff.ly/2gyfsFy

37

4月1日は嘘が話題になりますね。嘘にかけて、鳥のウソをご紹介します。鳴き声がうそ(昔の言葉で口笛の意味)に似ていることから、この名がつけられたのだとか。画像のウソは絵で、生きた本物ではありませんが、日本にウソが生息しているのは本当ですよ。画像は「博物図」より。 digital.archives.go.jp/DAS/pickup/vie…

38

江戸後期、泰平の世に馴れ、鎧(よろい)の着方を知らない武士たちのために、鎧を着る手順を図解した『擐甲図歌(かんこうずか)』が刊行されました。buff.ly/3lq1yU7

本資料を題材とした「クリアファイル鎧の着方」は企画展「江戸城の事件簿」のお土産にもおすすめです。buff.ly/3EVetX6

39

今日(5/5)は「こどもの日」(端午の節句)。それにちなんで行事食をご紹介します。画像は『摂津徴』の「御蒸菓子図」より。柏餅や粽(ちまき)などが描かれています。緑色の柏餅には鶏卵餡と書かれていますが、卵を使った餡のことでしょうか。美味しそうですね! buff.ly/3MJ7enT

40

大河ドラマ #鎌倉殿の13人 で #菅田将暉 さんが演じた源義経は印象的でしたね。義経が最期を迎えた衣川の戦いといえば『清悦物語』。義経の家臣で不老長寿となった清悦が、400年後に伊達政宗らにその逸話を語るという異色の物語です。画像は源頼朝が義経の首と対面する場面。 buff.ly/3wghNcB

41

今日(6/21)は一年で最も昼が長い「夏至」。平安貴族にとっては恋人と逢う夜の短さを嘆く季節でもあります。画像は大永2年写の『後撰和歌集』より壬生忠岑の和歌--夢よりもはかなき物は夏の夜の暁がたのわかれなりけり

buff.ly/3fpHD2H

42

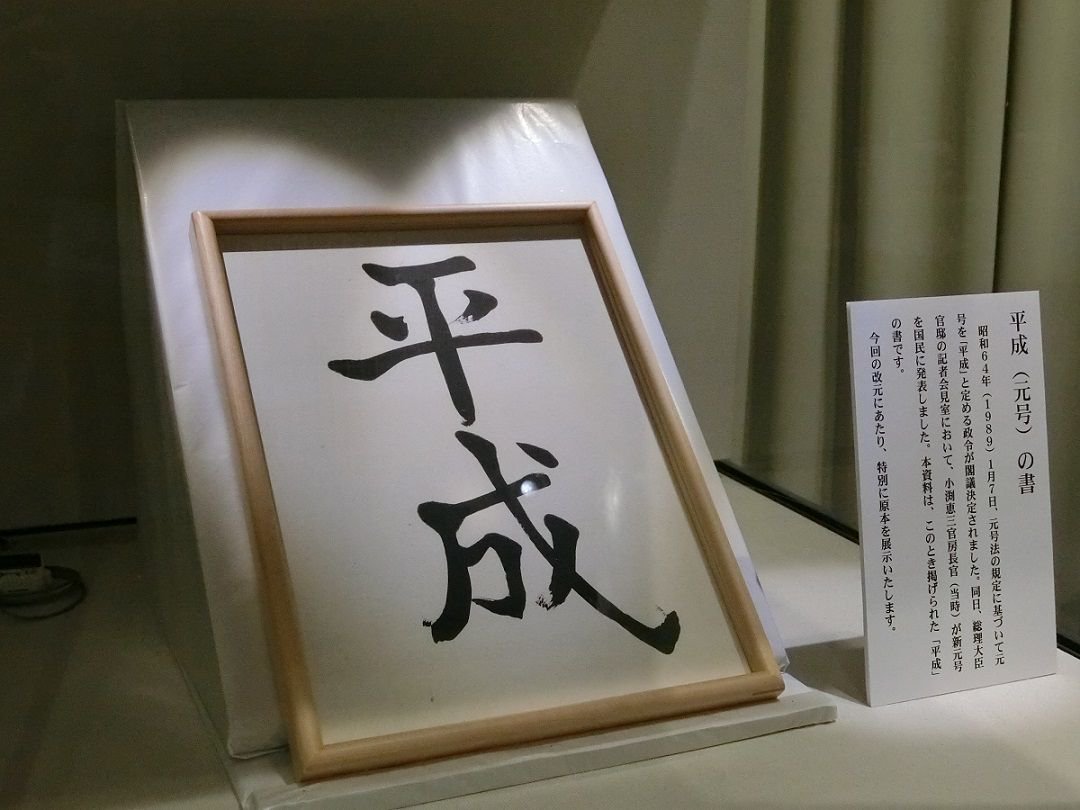

いよいよ平成最後の日。

国立公文書館では、平成の幕開けを告げた「平成(元号)の書」の原本を、5/12(日)まで特別に展示しています。

入場無料、本日は9:45~17:30まで開館しています。

「平成(元号)の書」を見て、平成の時代を振り返ってはいかがしょうか。buff.ly/2DfP7o7

43

平成元年(1989)1月7日、元号が「平成」に決定されました。「平成」には、「国の内外にも天地にも平和が達成される」という意味がこめられています。当館では、当時、小渕官房長官が掲げた『平成の書』を展示しています。次の元号は?

#平成 #元号

buff.ly/2T8Fj4Y

buff.ly/2TdKbpB

44

6月2日は本能寺の変が起きた日。当館所蔵の『日々記』は記主勧修寺晴豊(かじゅうじはれとよ)の自筆本です。この日、まだ就寝中だった晴豊は事件の知らせを受け、二条御所へ。すると、御所は明智勢が取り囲んでいました。同資料には事件当日の様子が詳細に記録されています。 buff.ly/3z07f0P

45

嘉永2年(1849)4月18日、葛飾北斎が亡くなりました。画像は北斎が挿絵を担当した『源氏一統志』で、熱病に苦しむ源頼光に土蜘蛛が襲い掛かろうという場面。頼光の刀がひとりでに立ち向かっています。これが名刀蜘蛛切(膝丸)です。buff.ly/2JI2lvF

46

#鬼滅の刃 の主人公 #竈門炭治郎 の「かまど」という漢字はとても難しいですね。業務の中で当館デジタルアーカイブを検索していると「炭竈一郎」という人物の資料が見つかりました。画像は「公文雑纂」より炭竈一郎を内務技手に採用し、四級俸を与えることに関する文書です。buff.ly/3tFCcEG

48

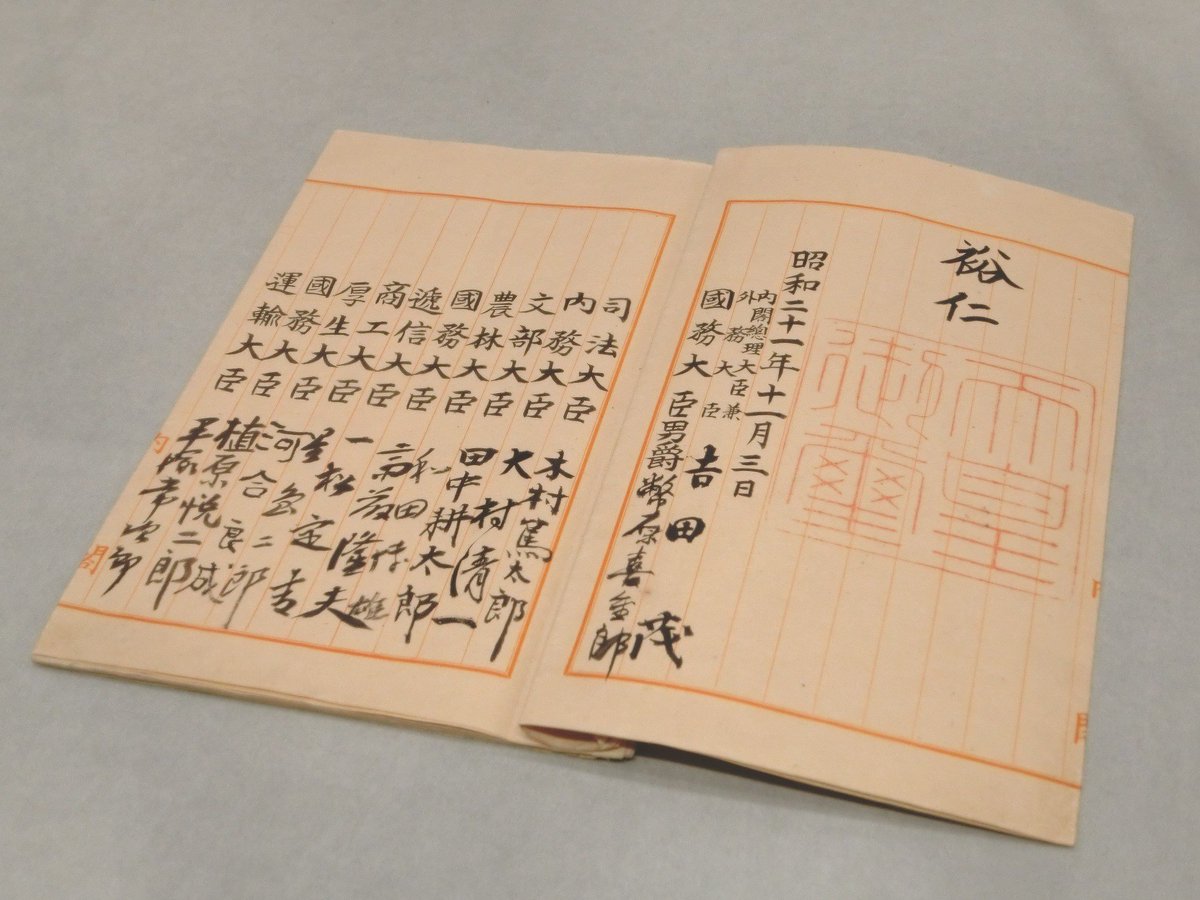

本日5月3日は憲法記念日。70年前のこの日(昭和22年5月3日)、日本国憲法が施行されました。画像は、国立公文書館にて5/7まで特別展示中の日本国憲法の原本です。

皆さん、もうご覧頂けましたか?#憲法記念日

49

治承4年(1180)5月26日、源頼政が平家の軍勢に敗れ、宇治平等院で自害。頼政は謎の怪鳥「鵺(ぬえ)」を退治したことでも知られていますね。当館所蔵の『頼政記』によれば、このとき褒美として「獅子王」という太刀を帝から下賜されたそうです。buff.ly/2GrPDhT

50

今日(7/16)は閻魔賽日。地獄の釜の蓋も開いて、獄卒も亡者も休むとされることから、各地の寺社で閻魔参りなどの法要が行われます。画像は林家旧蔵の『今昔物語集』。嵯峨天皇に仕えていた小野篁は、閻魔王に仕える冥官でもあったという伝説が収められています。 buff.ly/3Ri3HQB