801

802

今日(5/8)は語呂合わせでゴーヤーの日だそうです。画像は『本草図譜』より苦瓜の図。同書は幕臣で本草学者の岩崎灌園(かんえん)が編纂した植物図鑑。嫩(わか)い時には煮る、もしくは塩漬けにして食しますが、少し苦いとのこと。熟すと美味しくなるそうです。

buff.ly/3b1PDag

803

明治31年(1898)8月23日、日本鉄道磐城線(現JR常磐線)が開通しました。画像は磐城線の敷設に関する閣議を求めた文書(明治27年)です。東日本大震災により一部運転を見合わせていた常磐線は今年(令和2年〈2020〉)1月、全線で運転を再開しました。 buff.ly/3j4xPgp

804

805

2/5(水)より、千葉県文書館において「国立公文書館所蔵資料展 徳川家康と房総」を開催します!本展では、国立公文書館が所蔵する江戸幕府から引継いだ蔵書や、千葉県文書館が所蔵する徳川家康関係資料などを展示し、家康と房総との関わりをご紹介します。ご期待下さい!

buff.ly/2IgMIdf

806

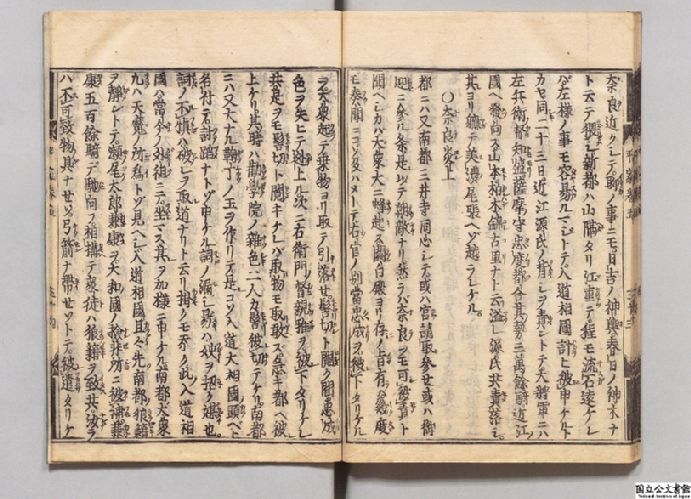

四国は4県なのに、九州は9県ではない…と疑問に思ったことはありませんか?かつて九州が肥前(ひぜん)、薩摩(さつま)などの9か国に分かれていたためとするのが一般的な説です。現在の日本は「47都道府県」ですが、画像のように昔は「六十余州(拾=十)」とされていました。

buff.ly/2MCbv0t

807

今日(9/23)は秋分の日。秋の彼岸の中日でもあります。「暑さ寒さも彼岸まで」といい、残暑も落ち着いて秋めいてくる季節ですね。画像は『古今和歌集一首撰』より、秋の気配を詠んだ藤原敏行の和歌「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」です。

buff.ly/2J5Wznl

808

弘長3年(1263)11月22日、第5代執権北条時頼が没しました。名君としての逸話が多く、『徒然草』には土器についた味噌で酒を飲んでいたという質素な生活ぶりが記されています。紅葉山文庫旧蔵書は華麗な装丁の嵯峨本。

詳細はこちらから→buff.ly/2mDogg3

809

旧暦では12/29が大晦日になることがあります。ところが、画像の『吾妻鏡』には、建久2年(1191)「閏十二月」の記述が。この年は12/29から年明けまであと一か月ありました。これだけあれば、やり残しもなく新年を迎えられるでしょうか?

buff.ly/2EO21fG

810

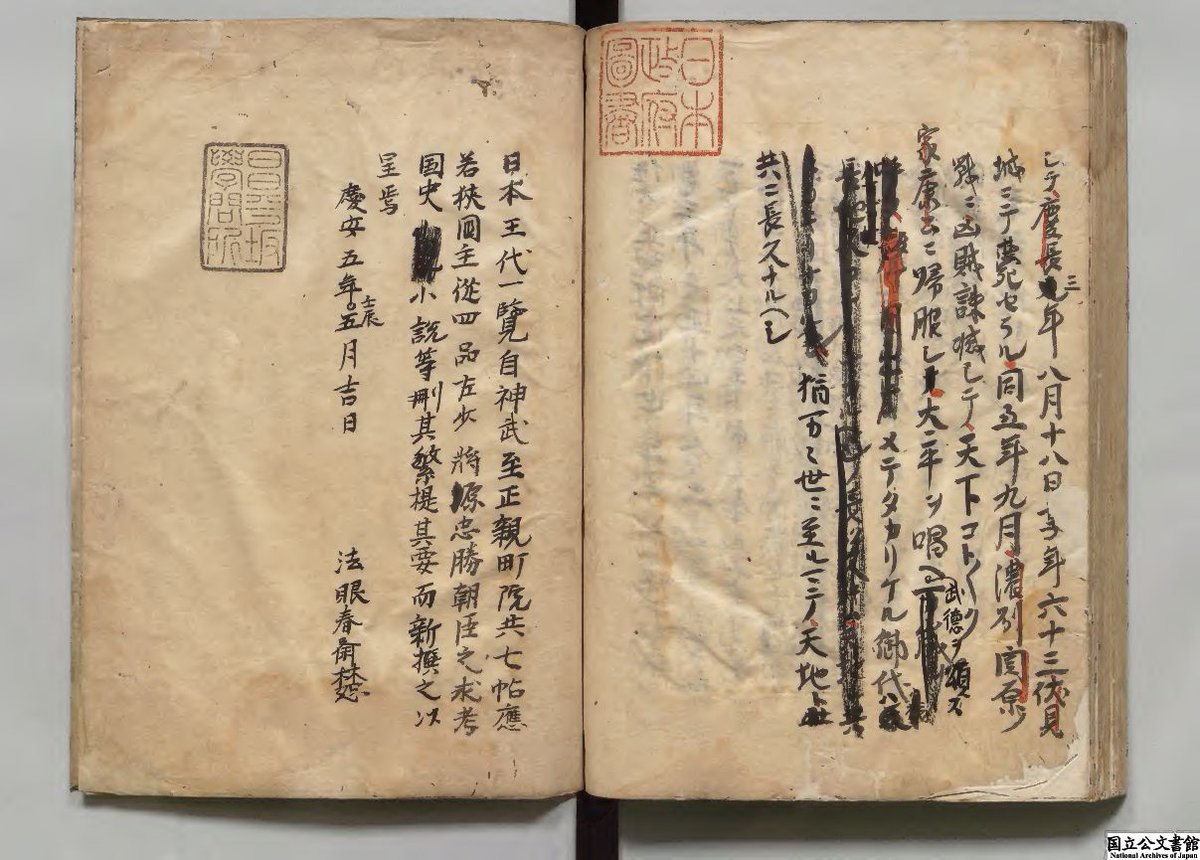

江戸時代、オランダ商館長により西洋に紹介されたのが、『日本王代一覧』です。同書は神武天皇から正親町天皇までを記した日本通史。若狭国小浜藩主酒井忠勝の求めにより、林鷲峯(がほう)が編纂しました。画像は林家旧蔵の鷲峯自筆の写本の跋文です。buff.ly/2k8RX4u

811

天正15年(1587)5月6日、「地黄八幡(じきはちまん)」という名でも知られる戦国武将、北条綱成が亡くなりました。綱成は「八幡」と書かれた黄色の旗を使っていたことから、「地黄八幡(直八幡とも)」と呼ばれました。画像は北条家の事跡を記録した資料『相豆記(そうずき)』です。buff.ly/2W2lqzr

812

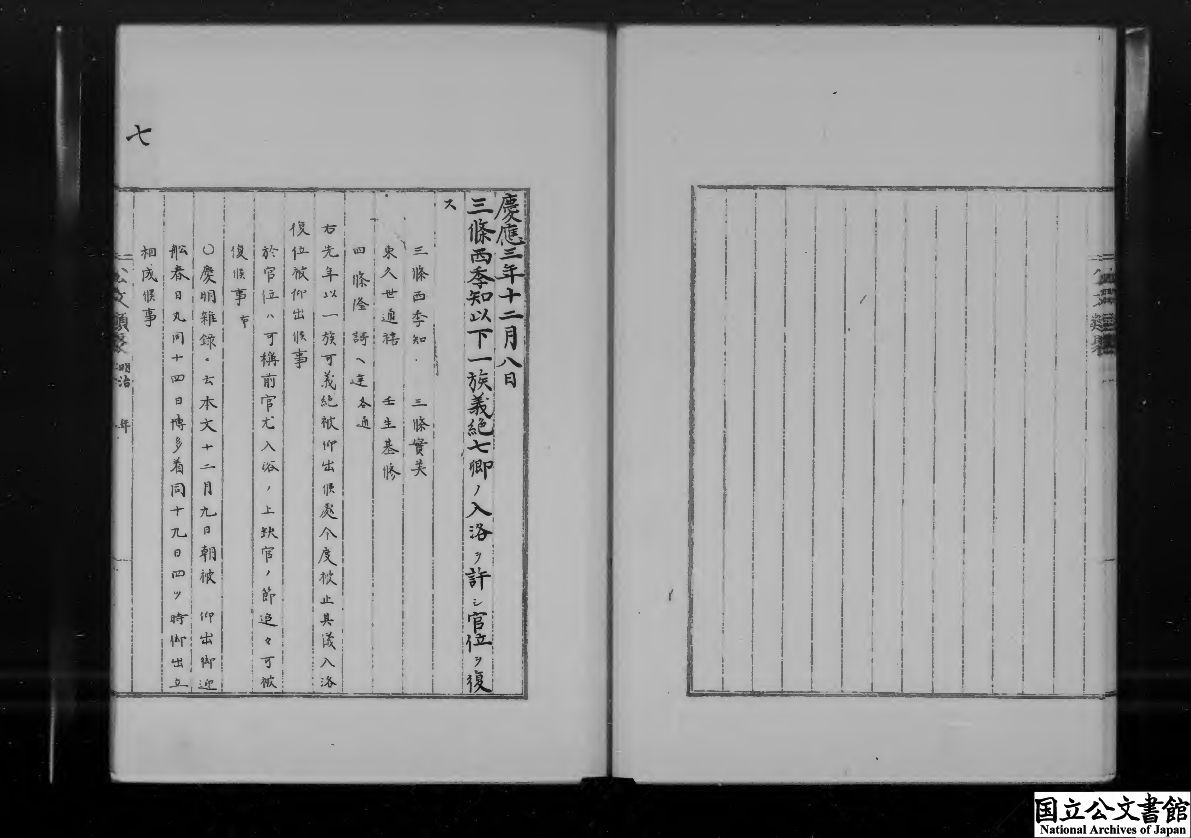

文久3年(1863)8月18日、「八月十八日の政変」が起こりました。攘夷派の三条実美ら7人の公卿は官位を剥奪され、堺町御門の警備を免ぜられた長州藩と共に京都から追放されました(七卿落ち)。画像は王政復古の前夜に赦免された際の資料です。buff.ly/2vZw3Z5

813

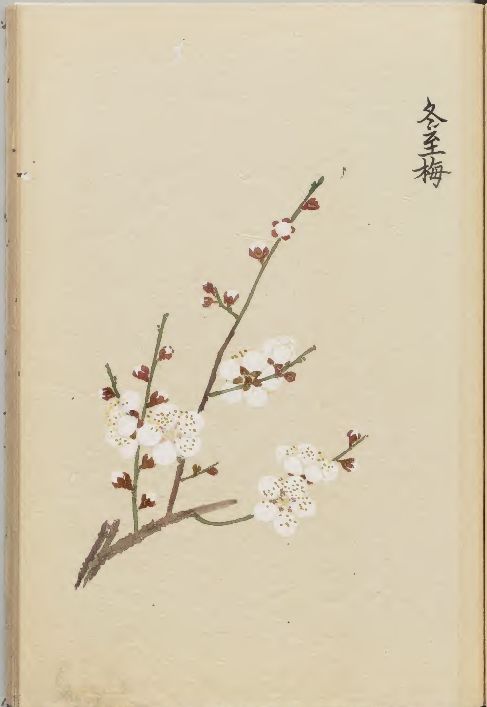

今日(12/22)は冬至です。画像は『古今要覧稿』(ここんようらんこう)から「冬至梅」。同資料は幕臣の屋代弘賢(やしろひろかた)が編纂した百科全書。企画展「江戸の花だより」(本日最終日!)にて展示中。ぜひ展示会場にてご覧ください。buff.ly/2BcE8wZ

814

波乱の恋の末、光源氏と六条御息所が別れたのは旧暦9月の出来事。場所は嵯峨の野の宮(現在の野宮神社)でした。画像は承応3年(1654)版『源氏物語』より「賢木」の挿絵。野の宮のシンボルである黒木鳥居(樹皮がついた丸太の鳥居)が見えます。

buff.ly/2QOw0GQ

815

久安3年4月8日(1147年5月9日)、源頼朝が生まれました。幼名は「鬼武者」という強そうな名前が伝わっていますが、戦国時代に人気のあった幸若舞「伊吹」では「文殊子」となっています。画像は幸若舞を読み物用に編集した『舞の本』で、江戸時代初期写。 buff.ly/3NMw9bq

816

明治45年(1912)7月30日、明治天皇が崩御され、同日以後を改めて大正元年とする旨の改元の詔書が発せられました。画像は、改元の詔書発布時の閣議書です。buff.ly/2tIKCfb

817

建武3年(1336)11月7日、足利尊氏は、鎌倉幕府に続く武家政権の方針を示すために、建武式目を制定しました。この式目をもって、室町幕府の実質的な成立と言われています。画像は『群書類従』に収録されている「建武式目条々」の冒頭部分です。buff.ly/2lYPwFB

818

建久4年5月29日(1193年6月29日)、曾我時致が処刑されました。父の仇である工藤祐経を討ち取った「曾我兄弟の敵討ち」で知られています。画像の挿絵はこの逸話をもとにした舞の本『十番切』より、討死した兄の祐成の首と再会する場面。人目も憚らず泣き崩れたといいます。buff.ly/2ZwYAn8

819

治承4年(1180)12月28日、聖武天皇によって建立された東大寺盧舎那仏像(奈良の大仏)が焼失。平清盛の命令による「南都焼討」が原因でした。画像は万治2年版『平家物語』より「奈良炎上」。多くの人々が火事の犠牲になったと伝えます。buff.ly/2CWPa5M

820

821

文治元年(1185)10月17日、源義経暗殺を狙った土佐坊昌俊(正尊)が、義経の館に夜討ちを仕掛けるも撃退されます。これが芝居でも有名な「堀川夜討」!画像は幸若舞(中世の芸能)の『堀川夜討』の写本で、静御前が長刀で奮戦する場面です。buff.ly/2kLemYH

822

保元元年(1156)7月14日、公卿藤原頼長が亡くなりました。画像は頼長の日記『台記(たいき)』の別記から近衛天皇即位に伴う康治元年(1142)の大嘗会(だいじょうえ)に関する部分。先例や有職故実書を参照しながら、雅楽で用いる和琴の扱いなどの細部にまで記述が及んでいます。

buff.ly/2XHSYSi

823

11/18(土)より第3回企画展「江戸の花だより」を開催します。当館が建つ北の丸公園一帯ではこれから紅葉の見頃を迎えます。この時期にあわせ、季節の植物が描かれた資料から江戸時代の人々の植物への関心に迫ります。どうぞお楽しみに。buff.ly/2gRHysB

824

今日(6/10)は時の記念日。天智天皇10年4月25日(グレゴリオ暦671年6月10日)、「漏剋(漏刻)」(水時計のこと)を設置したという『日本書紀』の記述に基づきます。画像は徳川家康の命によって作られた慶長御写本『日本書紀』で、完本としては最古のものといわれています。

buff.ly/2I6bJub

825

長保2年(1000)12月16日は、一条天皇の皇后・藤原定子の忌日。不遇の生涯でしたが、その才覚は彼女に仕えた清少納言が『枕草子』に記しています。画像は紅葉山文庫旧蔵の『春曙抄』(『枕草子』の注釈書)で、定子出産の折を回想した箇所です。buff.ly/2AVUgl7