751

752

貞観11年(869)5月26日、三陸沖で巨大地震が発生しました。延喜元年(901)に成立した『日本三代実録』にはその際に発生した津波の記録も載っています。当館のデジタル展示「災害に学ぶ―明治から現代へ―」では、災害に関する資料をご紹介しています。

buff.ly/2QkVCvs

753

草木もすっかり色付く季節。画像は明和2年(1765)版『観世流謡本』より「紅葉狩」。平維茂(たいらのこれもち)は山中で出会った美女と紅葉を楽しみますが、その正体はなんと戸隠山の鬼!皆さんも紅葉狩りの最中には、謎の美女にご用心を(!?)

buff.ly/2Dey1ZA

754

今日(3/27)は「さくらの日」だそうです。皆様のお住まいの地域では、どのような種類の桜が咲きますか?画像は『古今要覧稿』より「九重桜」。同書は、幕臣の屋代弘賢が編纂した百科全書です。

buff.ly/3aiIuQE

755

今日(10/22)、天皇陛下の即位礼正殿の儀が執り行われました。画像は「大正大礼記録」より、大正天皇の即位礼が行われた京都御所紫宸殿前庭の様子。開催中の特別展(~11/10)では天皇陛下の御即位を記念して近現代の行幸啓について展示しています。この機会にぜひご覧下さい。 buff.ly/1Sm1TmO

756

長保2年12月16日(1001年1月13日)、一条天皇の皇后定子が崩御。辞世は御帳台の紐に結び付けられていたそう。この後、定子の一族、中関白家は没落。仕えていた清少納言のその後もはっきりしません。画像は紅葉山文庫旧蔵の正保4年(1647)版『後拾遺和歌集』の該当部分。

buff.ly/2D7xpG3

757

今日(7/7)は二十四節気の一つ「小暑」。暑さが本格的になり、蝉が鳴き始める頃です。画像は林羅山旧蔵の『万葉集』巻十五より――石走る滝もとどろに鳴く蝉の声をし聞けば都し思ほゆ――蝉の鳴き声を、轟く滝の水音に例えています。buff.ly/31GhZ5W

758

5/26(土)より開催の平成30年度第1回企画展「戊辰戦争―菊と葵の500日―」まで、あと一週間となりました。日本各地で行われた戦闘の記録や「錦旗の図」(重要文化財)等の資料をご紹介します。ぜひご来場下さい。buff.ly/2IgMIdf

#菊と葵の500日

759

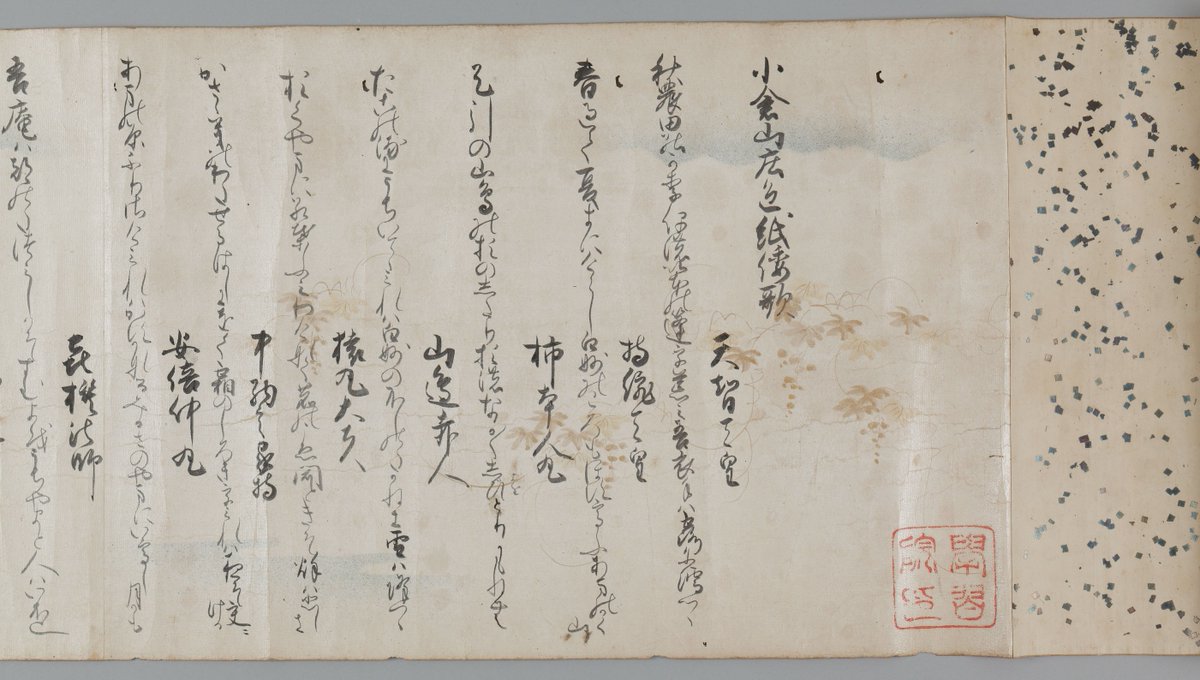

5/27は百人一首の日。文暦2年(1235、改元後、嘉禎)のこの日、藤原定家が和歌百首を書写したと自身の日記『明月記』に書いています。これが現在の小倉百人一首と推定されていますが、実は詳細は不明。今日はかるたを出して、和歌の謎に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

buff.ly/2QgY8Tg

760

今日は二十四節気の一つ「雨水」。寒さがピークを過ぎ、雪解けが始まる頃。画像は紅葉山文庫旧蔵の『新古今和歌集』より式子内親王の和歌――山ふかみ春ともしらぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水――まだ雪深い山奥、春を待つ松に雪解け水が滴り落ちる光景を詠んでいます。

buff.ly/2FvD5pa

761

本日(3/13)、当館の加藤館長が参議院予算委員会の公聴会に出席しました。「公文書管理・行政の在り方」に関して、公文書管理の意義・理念、それを支えるアーキビストの育成などについて意見陳述しました。

762

寛弘5年(1008)9月11日、一条天皇と中宮彰子の間に皇子(後一条天皇)が誕生しました。藤原道長にとっては待望の孫。これをきっかけに道長は栄華を極めます。画像はその日記『御堂関白記』で、江戸時代に書写された紅葉山文庫旧蔵書。buff.ly/2vSYTpK

763

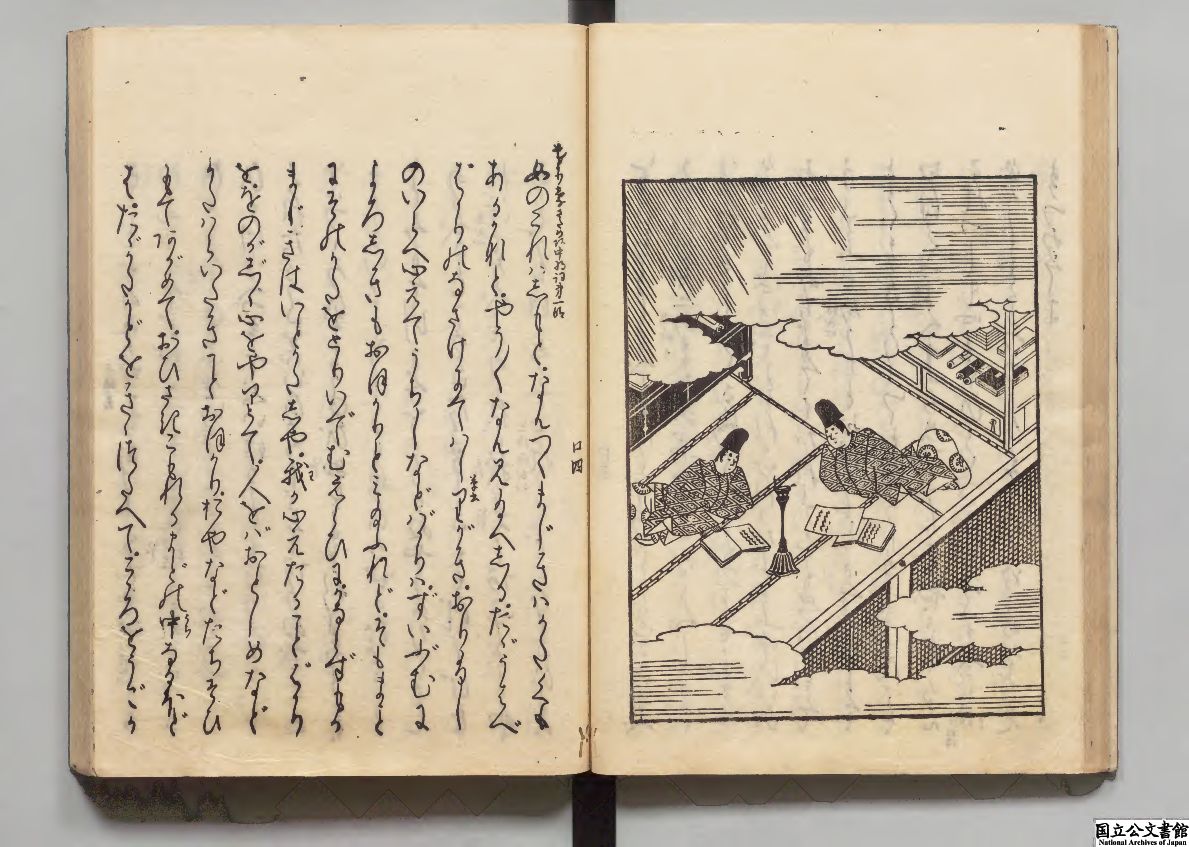

雨の多い季節になってきましたね。憂鬱な気分を紛らわすために、古典文学の中から雨の場面を探してみました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「帚木」の挿絵。有名な「雨夜の品定め」の場面です。この絵では光源氏たちも憂鬱そうですね…buff.ly/2tVgAV6

764

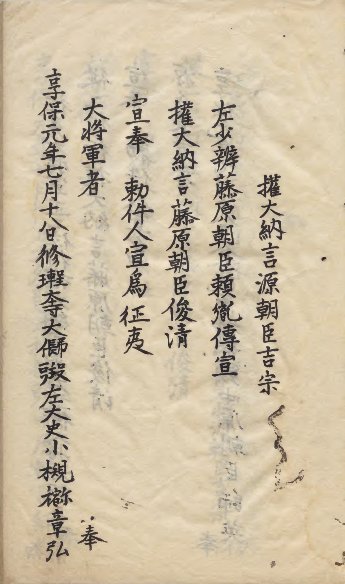

大河ドラマ #青天を衝け ではいよいよ渋沢栄一が明治政府に出仕しましたね。画像は、明治4年(1871)に渋沢と杉浦譲が制度取調御用掛を命じられた資料です。制度取調御用掛は議会制度等の調査・検討をする役職でした。杉浦は #志尊淳 さんが演じていますね。 buff.ly/3AQmkSN

765

766

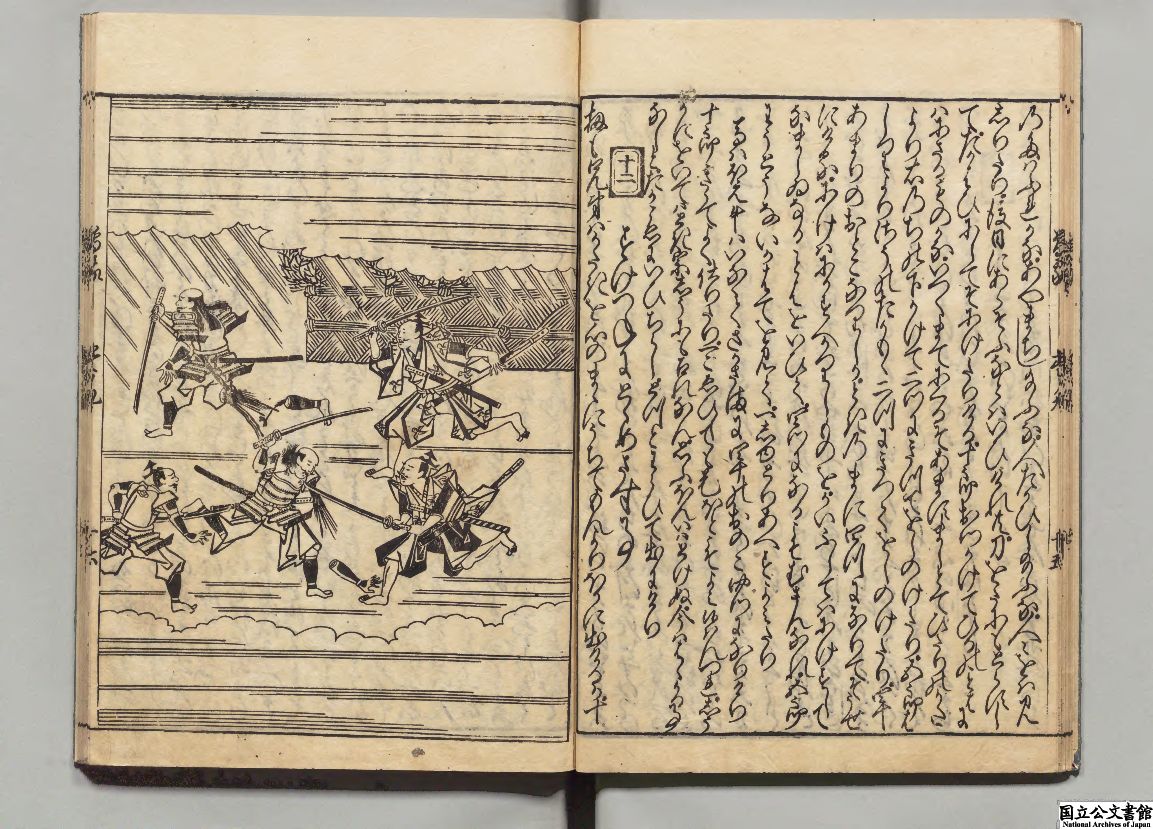

永禄4年(1561)9月10日、第4次川中島合戦(八幡原の戦い)が勃発しました。信濃の領有を巡る、武田信玄(晴信)と上杉謙信(政虎)の戦いですが、この合戦では両者の一騎打ちがあったとされています。画像は『川中島合戦評判』の該当部分です。

buff.ly/2Q6F2Pq

767

今日(4/24)は植物学の日。牧野富太郎(1862~1957)の誕生日であることに因み、制定されました。画像は江戸時代の植物標本集である『百聞一見』より、イカリソウの標本。同書は土佐国(現在の高知県)の僧侶で、植物愛好家であった月海が嘉永2年(1849)に著しました。

buff.ly/2zamb1E

768

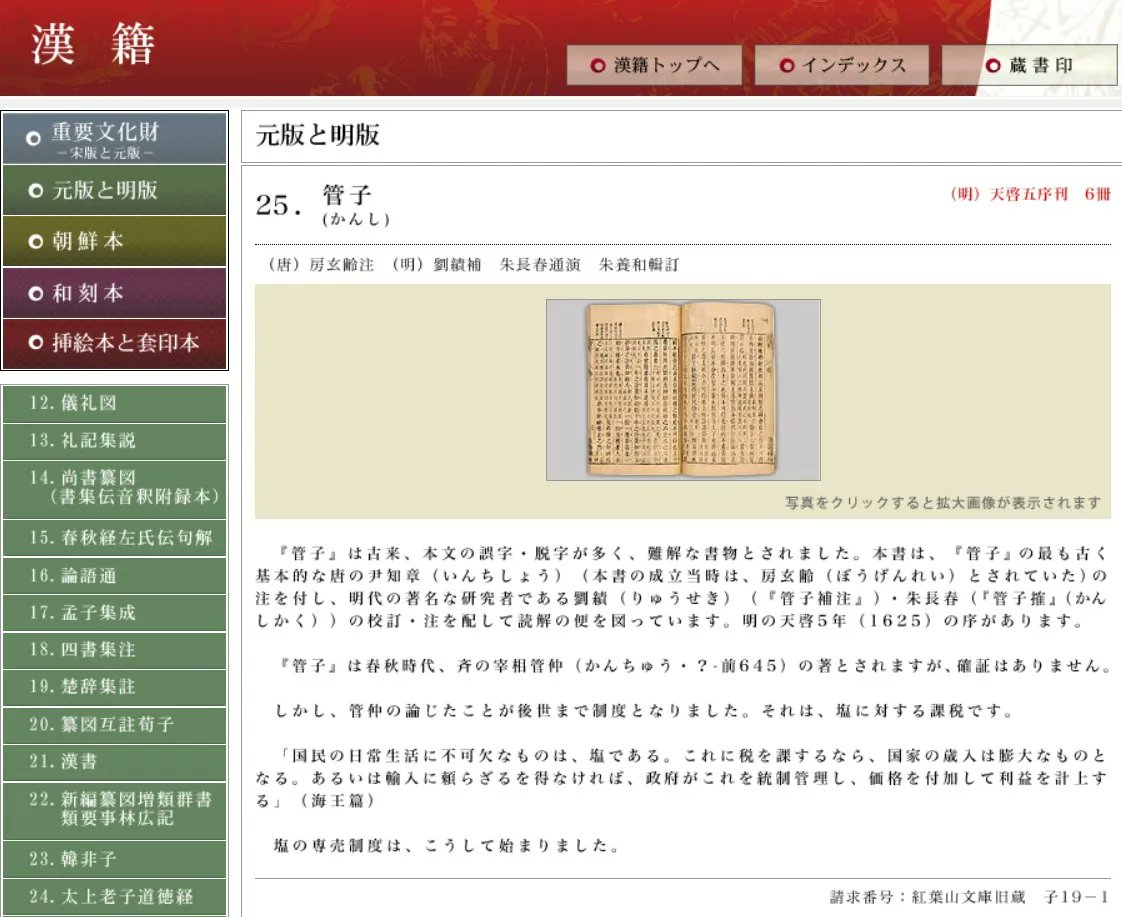

今日(1/11)は塩の日。武田信玄と敵対する上杉謙信が、塩不足で苦しむ武田方に塩を送った故事に由来するそうです。武田・上杉に限らず人類史上重要な塩の流通。日本では1997年まで専売制度が続いていましたが、ルーツは古代中国に遡ります。詳しくはデジタル展「漢籍」で! archives.go.jp/exhibition/dig…

769

今日(5/5)はこどもの日・立夏。この時期に「樊桃芝(はんとうし)」という木を粉末にしたものを飲むと、5000歳の寿命を得るらしい!晋の時代に成立した漢籍『抱朴子(ほうぼくし)』にはそんな不思議な仙薬が載っています。画像は明の時代に校訂されて出版された『新鋟抱朴子』。buff.ly/3ntHekM

770

771

梅雨の季節にふさわしく、古典文学の中から雨の名場面をご紹介しましょう。画像は紅葉山文庫旧蔵の『曾我物語』の挿絵です。曾我兄弟が仇討を決行したのは激しい雨の晩のことでした。赤穂浪士の仇討が雪の晩として演出されるのと対照的ですね。buff.ly/2u5H9Ih

772

773

今日(11/22)は二十四節気の一つ「小雪」。雨が雪に変わる頃。画像は紅葉山文庫旧蔵『万葉集』の柿本人麻呂の歌「巻向の桧原も未だ雲居ねば子松が末に淡雪ぞふる」―まだ雪雲もかかっていないのに、どこからか散ってくる淡雪。冬の訪れを感じます。

buff.ly/2RZDfM4

774

永禄12年(1569)1月4日、三好三人衆が京都の本圀寺に宿泊していた足利義昭を襲撃しました(本圀寺の変)。この時に本圀寺に籠もった武士の一人に明智光秀がいました。画像は『安土日記(信長公記)』。光秀が主人公のNHK大河ドラマ #麒麟がくる は19日から放送開始です。

buff.ly/2scmu9j

775

今日(2/14)はバレンタインデー。贈り物にチョコレートも良いですが、今年は平安貴族のように和歌を贈ってみてはいかがでしょう。画像は『伊勢物語』より、主人公が奈良で出会った美しい姉妹に、自分の狩衣の裾に書いて贈った和歌。古歌を引用して教養もアピールしています!

buff.ly/2Slwas8