726

727

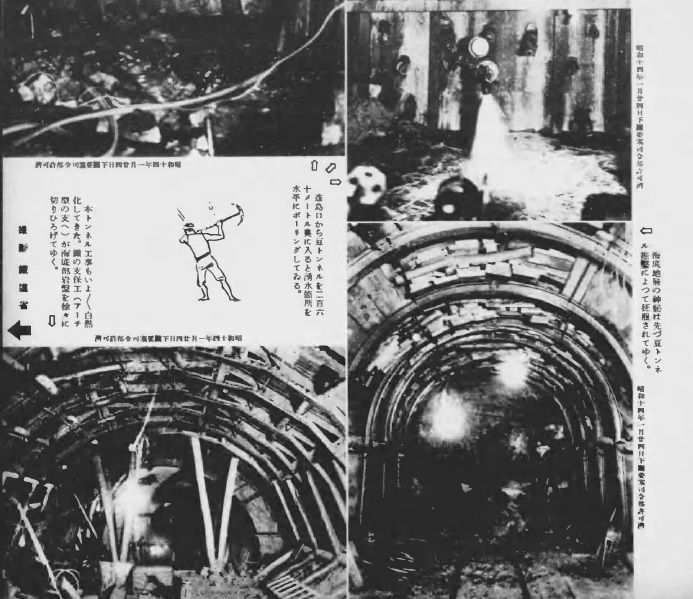

昭和17年(1942)6月11日、山口県下関市と福岡県北九州市を結ぶ日本初の海底トンネル「関門トンネル」下り線が開通しました。画像は『写真週報』(昭和14年2月15日号)に掲載された、関門トンネル工事中の様子です。buff.ly/2shdzRP

728

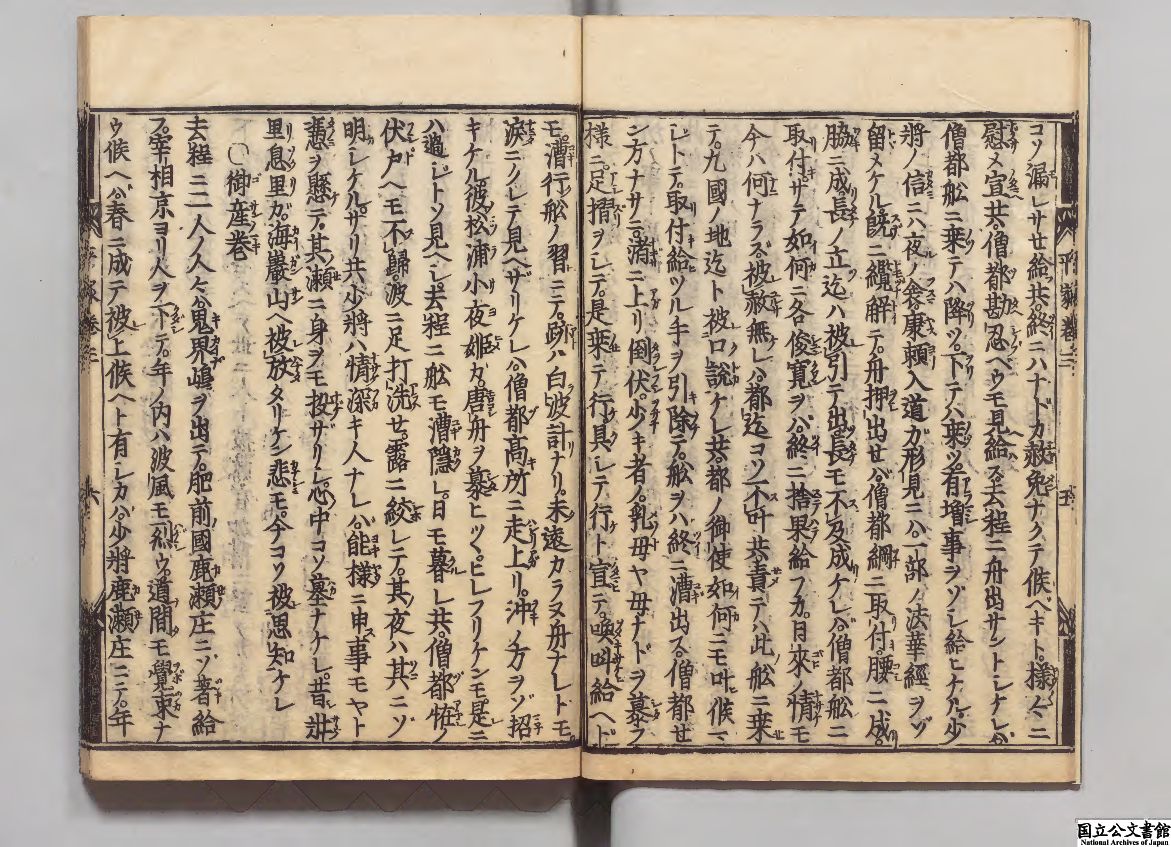

和銅5年(712)1月28日、『古事記』が完成しました。稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習していた歴史や伝承を太安万侶(おおのやすまろ)が書き取って編集したもの。画像は林羅山旧蔵の寛永21年(1644)版で、序文末尾に日付が見えますね。buff.ly/2Fi0pqz

729

今日(6/16)は #和菓子 の日。お菓子を食べる #嘉祥 の日にちなんでいます。江戸時代には将軍が大名や旗本にお菓子をふるまう一大行事となりました。画像は『柳営日次記』より享保2年(1717)6月16日の記事です。前年8月に将軍となった徳川吉宗にとって初めての嘉祥でした。 digital.archives.go.jp/img/4423145/104

730

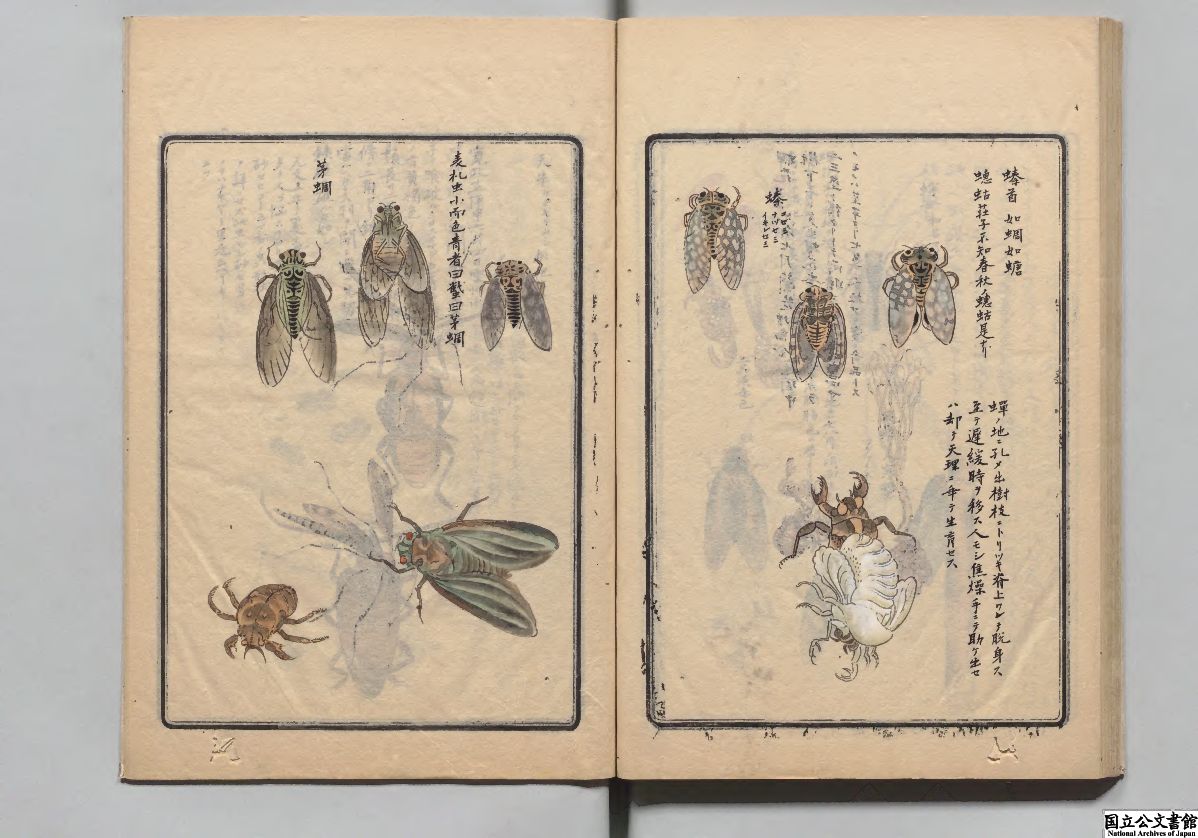

夏の風物詩といえば、セミの鳴き声ですね。画像は『千虫譜』のセミの図です。幼虫から成虫へ羽化する様子も描かれています。同書は、江戸時代の医者・博物学者の栗本丹洲(くりもとたんしゅう)が著した虫類図譜。彩色図に加え、名前の由来や生態などの解説が付されています。

buff.ly/2Z1FnG0

731

732

当館のお隣、国立近代美術館では「高畑勲展」が開催中です。画像は当館所蔵の『竹取物語』で、高畑監督の「かぐや姫の物語」の元になった古典文学。「物語の祖」とも呼ばれますね。この夏休み、古典文学の世界を満喫したいという方は、ぜひ当館にもお立ち寄りください。

buff.ly/2xCEVCL

733

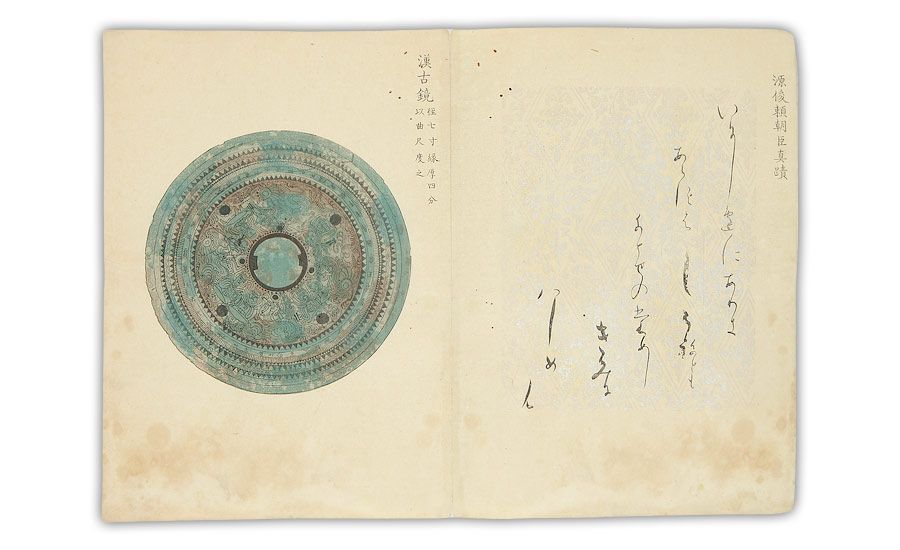

うつそみの人にある我れや明日よりは二上山を弟背と我見む――朱鳥元年(686)10月3日、大津皇子(天武天皇の皇子)が謀反の疑いにより自害。その死を悼み、姉の大伯皇女が詠んだ和歌が『万葉集』に収められています。画像は林羅山旧蔵書。

buff.ly/2Oieyfr

734

2/23は「ふじさん」の語呂合わせで #富士山の日 だそうです。慶長13年(1608)に出版された嵯峨本『伊勢物語』には、挿絵に富士山が描かれています。本文には「比叡山を二十重ねたくらい」とあり、京の貴族には比叡山のほうが身近だったことがわかりますね。buff.ly/2ReDxPA

735

736

寛喜3年(1231)2月12日、後堀河天皇に皇子が誕生。のちの四条天皇です。2歳で即位し、わずか12歳で崩御。原因は女房たちを転ばせるいたずらをしようと廊下に仕掛けをした結果、自分も誤って転倒したという不慮の事故だったとか。画像は林家旧蔵『五代帝王物語』です。

buff.ly/31QAqD5

737

1872年10月14日(明治5年9月12日)、日本で最初の鉄道が正式に開業しました。画像は「太政類典」より、開業式当日、新橋から横浜に向かう列車に乗った人物を記録した資料。同資料は開催している企画展で展示中。会期は12月4日まで、期間中無休・入場無料! #鉄道150年 #鉄道の日digital.archives.go.jp/img/1390885

738

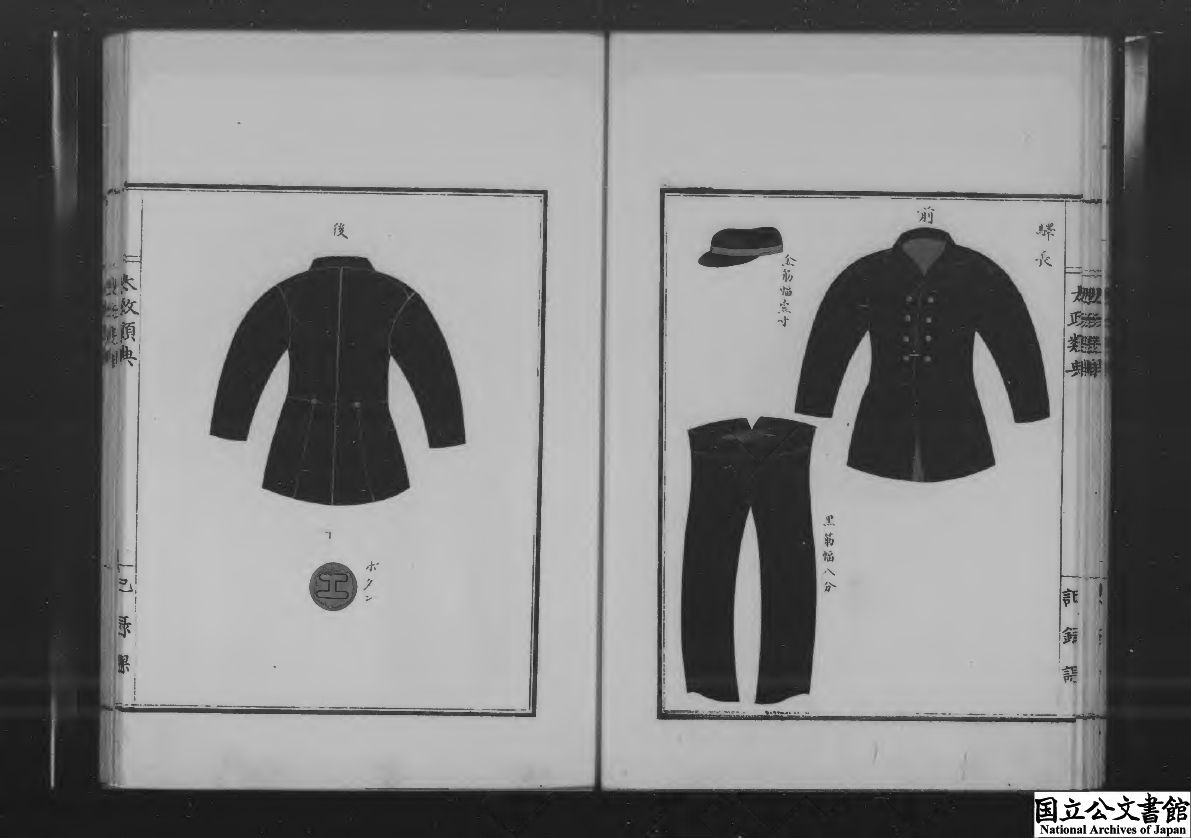

今日(2/9)は語呂合わせで服の日とも言われています。これにちなみ日本で最初の鉄道員の制服をご紹介します。画像は『太政類典』より、明治5年(1872)3月に工部省が制定した駅長の制服です。ボタンをよく見ると工部省の「工」のマークになっていますね。 buff.ly/36DDBSe

739

740

今日(6/27)は #ヘレン・ケラー の誕生日で、今年(2020)は彼女の生誕140年にあたります。彼女が昭和23年(1948)に来日し各地で講演を行ったことで、日本での障がい者福祉の機運が高まり、昭和24年の身体障害者福祉法の制定につながりました。 buff.ly/2YjPRDO

741

アニメ #鬼滅の刃 は熱い展開が続いていますね。画像は江戸時代に描かれた『彩画職人部類』より刀鍛冶の図です。左頁の文では、天国(あまくに)という鍛冶が日本刀の原型を作ったという伝承や小鍛冶宗近をはじめ、諸国に名工がいることを紹介しています。 digital.archives.go.jp/img/4187147/9

742

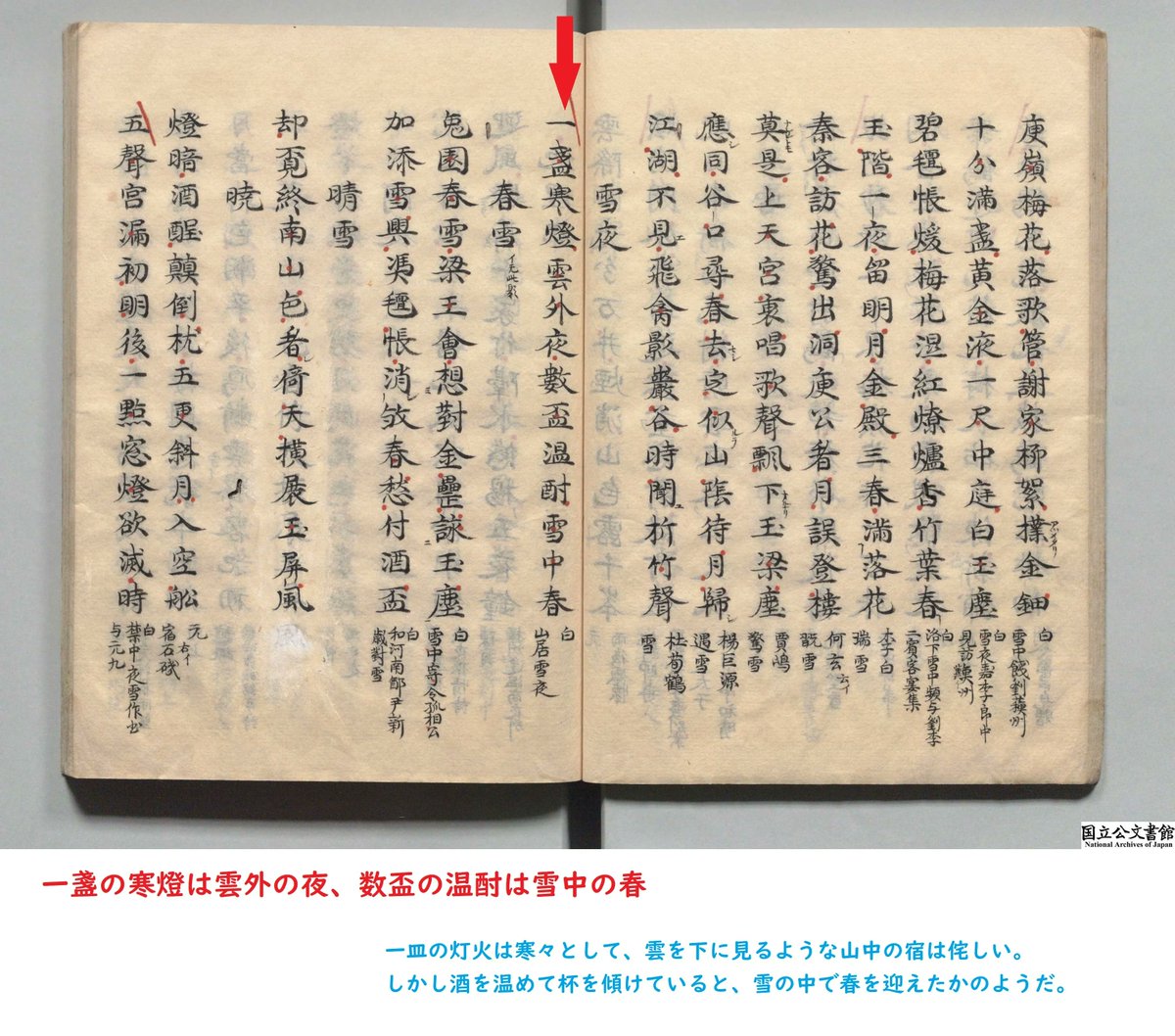

今日(1/5)は二十四節気の一つ「小寒」。寒さが厳しくなる「寒の入り」です。そこで平安時代の漢詩秀句集『千載佳句』の「雪夜」から、ほんのり温まるような白居易の名句をご紹介します――「一盞の寒燈は雲外の夜、数盃の温酎は雪中の春」――画像は和学講談所旧蔵書より。buff.ly/3Jjy4SA

743

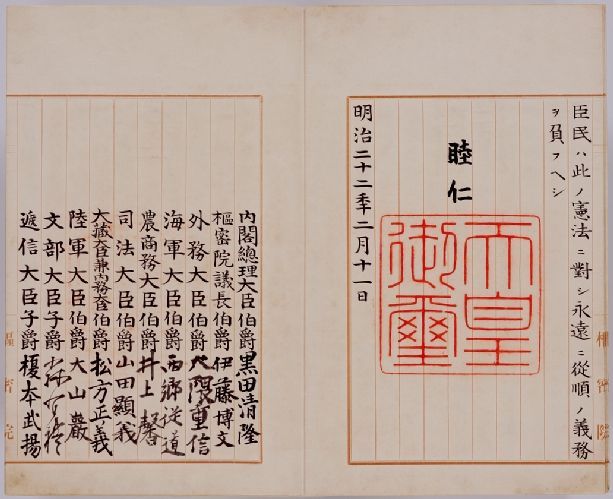

明治23年(1890)11月29日、大日本帝国憲法(明治22年2月11日公布)が施行されました。「大日本帝国憲法」の複製を常設で展示しております。第3回企画展「江戸の花だより」にご来場の際には、是非あわせてご覧ください。buff.ly/2ndACfa

745

開催中の第3回企画展から展示資料をご紹介。明治20年(1887)、逓信省の「テ」にちなんだシンボルマーク「〒」が決定されました。実は、当初官報で発表された時は「丁」とされており、後から「〒」に訂正され、公文書にも訂正が反映されています。

buff.ly/2IgMIdf

#つながる日本つながる世界

746

天正14年(1586)12月19日、前年に関白となった羽柴秀吉が太政大臣に就任して、姓を豊臣と改めました。これにより、教科書でもお馴染みの「豊臣秀吉」が誕生しました。画像は、『公卿補任』の該当部分で、内大臣の部分に記述があります。

buff.ly/2QB9Kns

747

各地で鮎漁が解禁になる季節。鵜飼は岐阜の長良川が有名ですが、江戸時代には玉川(多摩川)でも行われていました。画像は寛政7年(1795)に河島雪亭(河尚明)によって描かれた『調布玉川鮎取図』。リンク先から拡大・縮小・スクロールもできます。buff.ly/2kOcdbU

748

今年(2019)は日本オーストリア友好150周年。国立新美術館のウィーン・モダン展など、関連イベントが盛りだくさんです。画像は公文附属の図より、当時のオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に宛てた国書委任状。岩倉使節団がそのまま持ち帰ったため、当館に残っています。

buff.ly/32cWh7B

749

750

特別展「江戸幕府、最後の闘い」では外圧の中で幕府が取り組んだ「文武」改革を紹介します。文化や言語の異なる西洋の知識が受容されるに当たり、一つの下地になったのは「会読」という学習方法でした。杉田玄白・前野良沢らの『解体新書』に始まる蘭学も「会読」から発生しています。

#知られざる幕末