701

702

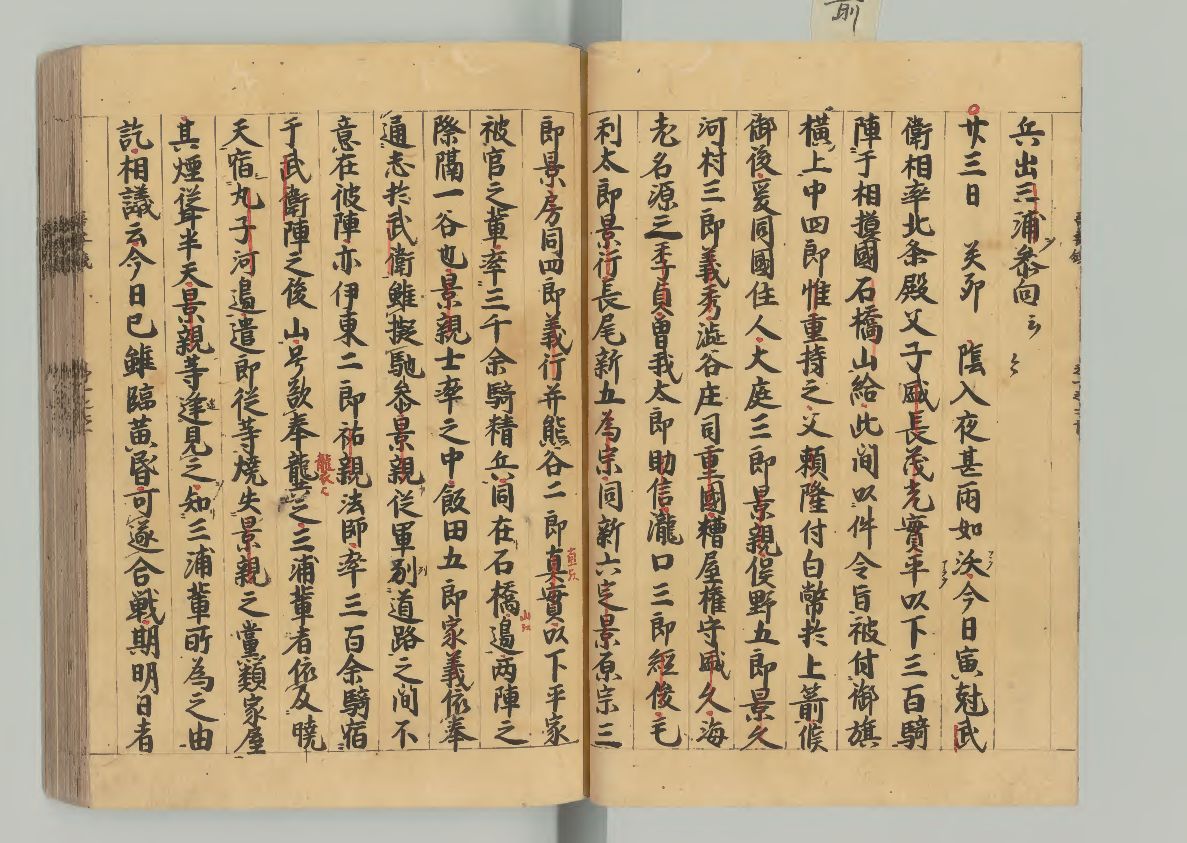

治承4年(1180)8月23日、源頼朝は相模国の石橋山で平氏側の大庭景親(おおばかげちか)が率いる軍勢と戦いました(石橋山合戦)。頼朝軍約300騎は約3000騎の大庭軍と戦い、頼朝側が敗北しました。画像は『吾妻鏡』の該当部分の最初です。buff.ly/2KNuY9O

703

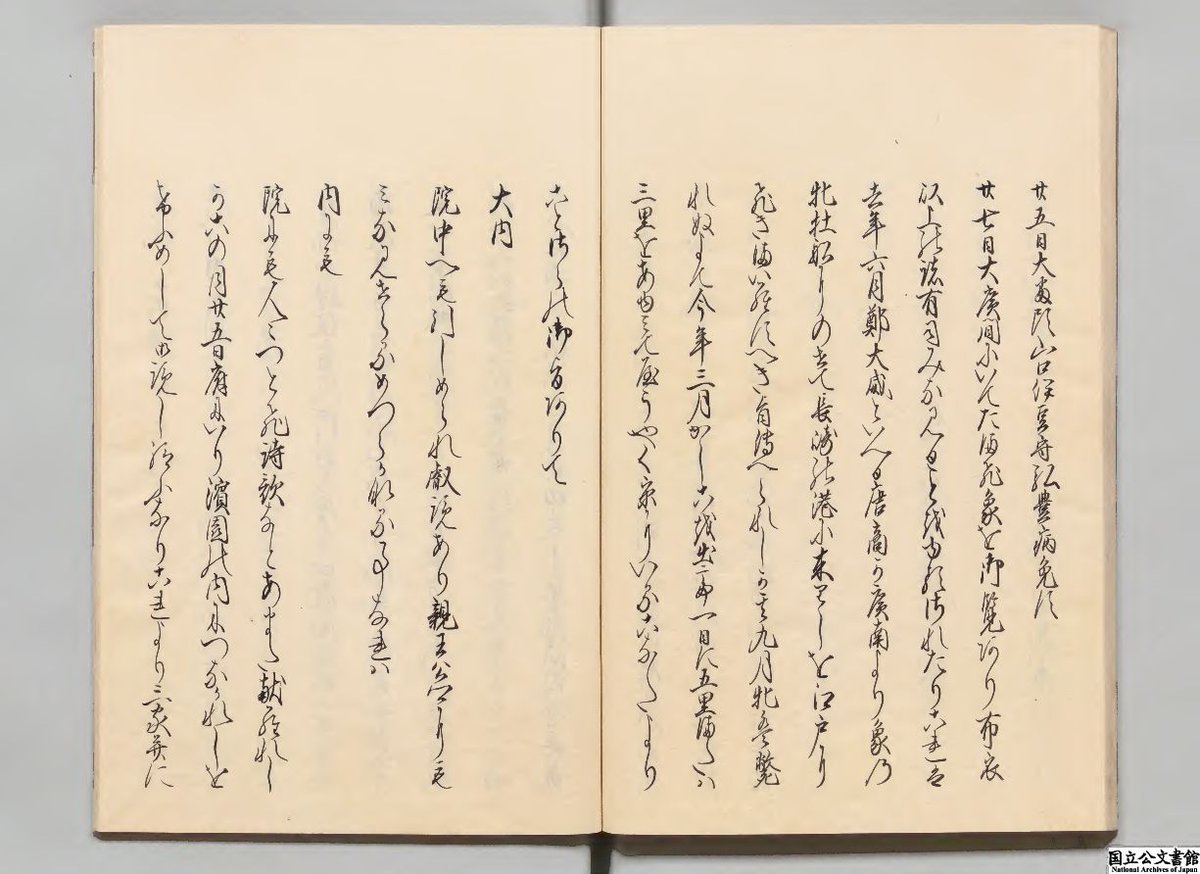

今日(2/4)は立春。ほとんどの勅撰和歌集は立春をテーマにした和歌から始まります。春の訪れが和歌の幕開けでもあるんですね。画像は紅葉山文庫旧蔵『古今和歌集』より素性法師の和歌――春たてば花とや見らん白雪のかゝれる枝にうぐひすのなく――雪を花に見立てています。

buff.ly/2sY4wnf

704

今日(10/31)はハロウィン。パーティーに参加する方も多いのでは?もし仮装のテーマにお悩みなら、日本の伝統的な怪異はいかが?画像は『安倍晴明記』よりろうそくを点けた鉄輪(かなわ、五徳のこと)をかぶった女の挿絵。自分を捨てた夫への復讐のため自ら鬼になったとか。

buff.ly/2JzNC7o

705

今日(10/8)は二十四節気の一つ「寒露」。露が凍って菊の花が咲く頃。画像は紅葉山文庫旧蔵の『古今和歌集』より紀友則の和歌―露ながらおりてかざさん菊の花おいせぬ秋のひさしかるべく―菊の花を露が置くまま手折って髪に挿そう、不老長寿の秋が続くように buff.ly/2sY4wnf

706

1686年5月24日、華氏(ファーレンハイト度)を考案したことで知られるドイツの物理学者ファーレンハイトが生まれました。江戸時代の植物学書『植学啓原』では「滾湯点」、「凍点」という用語で、華氏・摂氏(セルシウス度)・列氏(レオミュール度)の違いを解説しています。buff.ly/2S2TflK

708

709

当館では、過去の特別展・企画展を再構成した「デジタル展示」をインターネットで公開しています。

こちらのページの「デジタル展示」欄にバナーがある展示に限定されますが、ぜひクリックしてご覧ください→buff.ly/2JHZCD7

710

今日(8/13)は盆の迎え火。お休みの方も多いのではないでしょうか。当館ではお盆期間も企画展「平家物語―妖しくも美しき―」を開催中。この時期は海の底から公達もいらっしゃるかも?牛車や馬ではなく東京メトロ東西線竹橋駅をご利用くださいね。buff.ly/2IgMIdf

711

慶長20年5月8日(1615年6月4日)、大坂夏の陣で豊臣家が滅亡しました。画像の『大坂物語』は合戦の顛末を描いた絵入り本で、末尾には「首帳」を掲載。ここには越前少将(松平忠直)の手柄として、3753人の首が載り、その中に真田左衛門(信繁・幸村)の首も数えられています。buff.ly/2WaeMax

712

国立公文書館東京本館では、明日1月14日(土)から令和4年度第3回企画展「衛生のはじまり、明治政府とコレラのたたかい」を開催します。会期は3月12日(日)まで。予約不要・入場無料。期間中無休です。 archives.go.jp/exhibition/ind…

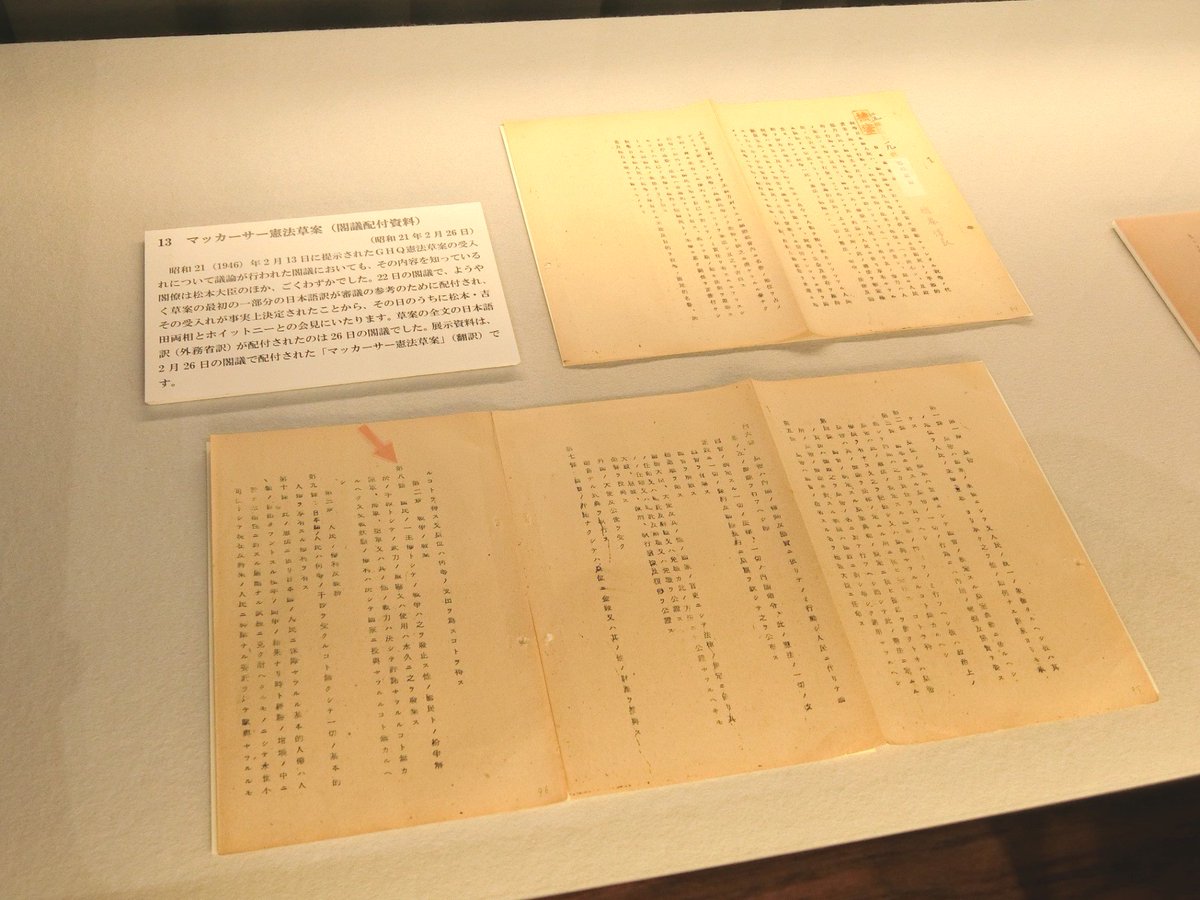

713

714

今日(5/5)は二十四節気の一つ「立夏」。暦の上では夏の到来です。画像は『新古今和歌集』より紫式部の歌――郭公声待ほどはかたをかのもりのしづくに立やぬれまし――ホトトギスの声を待つ間は片岡の森の朝露に濡れていようかしら――上賀茂社で詠まれたそうですよ。buff.ly/2FvD5pa

715

10/6は江戸時代中期の天文暦学者、渋川春海(しゅんかい・1639~1715)の命日です。幕府碁所安井算哲(さんてつ)の子として生まれ、家職を継ぎますが、同時に暦学等を学び、貞享暦を作成しました。画像は、彼が著述した天文書である『天文瓊統』(てんもんけいとう)より。 buff.ly/2OlVJrw

716

今日は「なっとう」の語呂合わせで #納豆の日 。平安時代中期に成立した『新猿楽記』にはすでに「納豆」の記述が。ある酒好きの女性「七の御許」の愛する肴として挙げられています。現在の納豆とは味や作り方が異なるのかもしれません。画像の資料は公家の甘露寺家の旧蔵書。 buff.ly/3qNSbPW

717

秋の味覚といえば松茸!画像は、江戸時代後期に刊行されたキノコ類の図譜『菌譜』よりマツタケの図です。その説明を読むと「蕈中ノ佳品ナリ、生スル処、必ズ芳香、人ヲ襲フ」とあります。江戸時代から珍重されていたことがわかりますね。 buff.ly/33Rcz8R

718

今日は苗字の日。明治3年(1870)9月19日に太政官布告第608号「平民苗字許可令」が公布されたことに由来するそうです。9月1日に発行しました「公文書館ニュース」11号の「あの日の公文書」でも取り上げていますので、ぜひご覧ください。buff.ly/2xlZF33

719

天正9年(1581)10月25日、羽柴秀吉(豊臣秀吉)によって鳥取城が攻略されました。この時に秀吉が敢行した兵糧攻めは、城内の餓死者の様子から、後世に「鳥取の飢え殺し」と呼ばれました。画像は、『安土日記』(信長公記)の該当部分です。buff.ly/2gBSi1m

720

721

文武天皇5年(701)3月21日、 #元号 が「大宝」に定められました。「対馬嶋」から金が献上されたことにちなみます。「大宝」以降、元号は「平成」まで途切れず続いています。画像は徳川家康の命によって写された「慶長御写本」のうち『続日本紀』。次の元号が気になりますね。

buff.ly/2UPJ5Bi

722

2021年の大河ドラマ #青天を衝け は #吉沢亮 さん演じる渋沢栄一の物語。渋沢は多くの会社設立に関わったことで有名ですね。明治44年(1911)年に勲一等瑞宝章を授与されていますが、明治25年の勲四等授与時点でも、画像の履歴をみるとすでに多くの役職が並んでいます。

buff.ly/3aNKe5P

723

大正15年(1926)12月25日、「昭和」への改元が行われました。画像は詔書の公布に関する閣議書です。下記リンク先では、参照・参考として昭和の由来や選ばれなかった候補についても記されています。新元号の発表まであと数か月ですね。

buff.ly/2BIwpUT

724

治承4年(1180)10月21日、それまで奥州にいた源義経が兄の頼朝の陣を訪ね、二人は初めて対面しました。画像は『源平盛衰記』の挿絵で、平家追討に参陣するという義経に対して、感極まった頼朝が涙を流しています。この後の二人の運命を思うと複雑な心境になりますが…

buff.ly/2MocGQM

725

1月11日は鏡開き。武家では餅を具足(甲冑)に供えるため、具足開きとも呼んでいました。画像は江戸時代の武家故実書『武家年中行事略考』から。具足開きは室町時代には20日に行われていたようですが、江戸時代に11日へと変わっていったようです。 buff.ly/2FivP3n