676

677

678

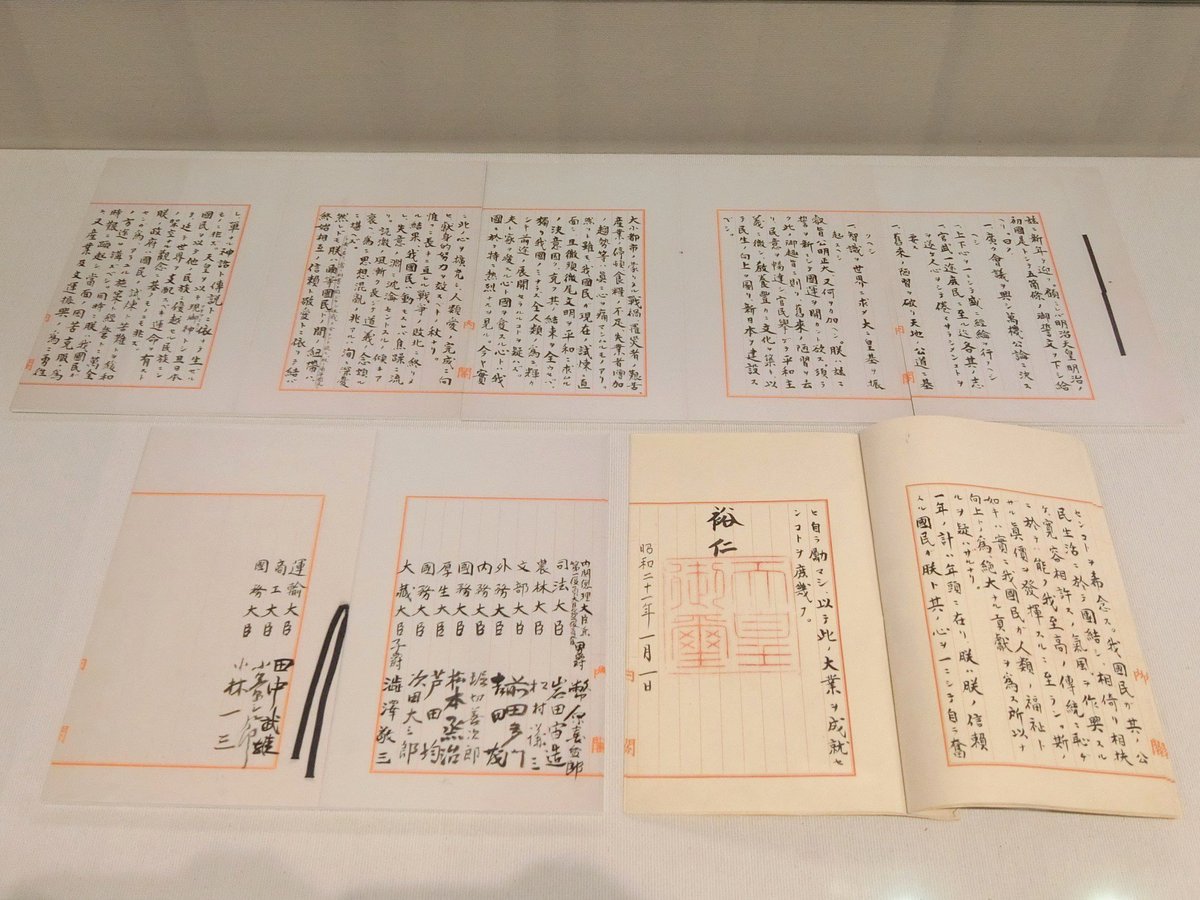

今日(8/15)は終戦の日。昭和20年(1945)の終戦から75年がたちました。当館HPでは「終戦の詔書」や「新日本建設に関する詔書」など、当時の資料を紹介するデジタル展示「昭和二十年」を公開中。終戦から新日本建設へ向け大きな転換期を迎えた日本をこの機会に振り返ってみては。

buff.ly/2VKXYYZ

679

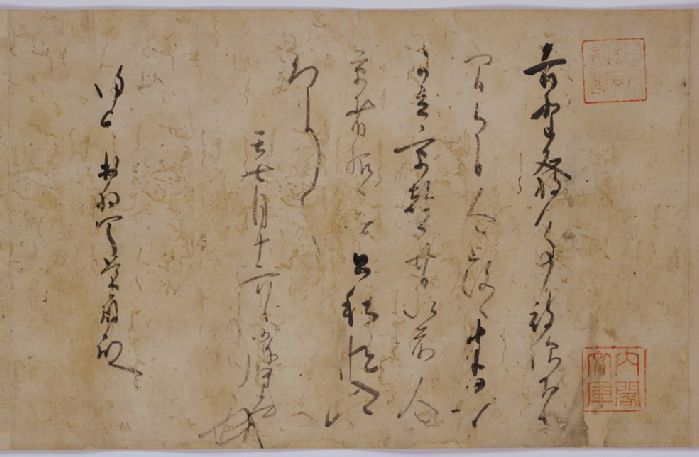

万寿4年(1028)12月4日、藤原行成が没しました。偶然にも藤原道長と同日に没したため、その死に隠れて行成の最期はひっそりとしたものだったとか。画像は行成の日記『権記』より、道長の求めに応じて自筆の書を贈ったという記事。三蹟に数えられる書家らしい逸話です。

buff.ly/2rz4Rj9

680

明治19年(1886)7月、東経135度の時刻を日本の標準時とすることが定められました。『公文類聚』では、もし東京を基準とすると、国際的に中途半端な時間となるだけではなく、西端(沖縄周辺)では実際の時間と1時間程度ずれてしまうとし、東経135度を用いるべきとしています。 buff.ly/3xm1Qj9

681

慶応3年(1867)12月9日、江戸幕府を廃止し天皇中心の政治に戻すことが宣言されました。いわゆる王政復古の大号令です。三職(総裁・議定・参与)が任命され、明治新政府が樹立されました。画像は『太政類典草稿』より。 buff.ly/31BWSEh

682

683

1月15日は小正月(こしょうがつ)。どんど焼きや秋田のなまはげなど、小正月には様々な風習があります。貝原益軒の甥で、後に益軒の養子になった貝原好古(よしふる)は『日本歳時記』の中で、小豆粥を食す風習を紹介し、その起源について考察しています。(続く

buff.ly/2FnyU2c

684

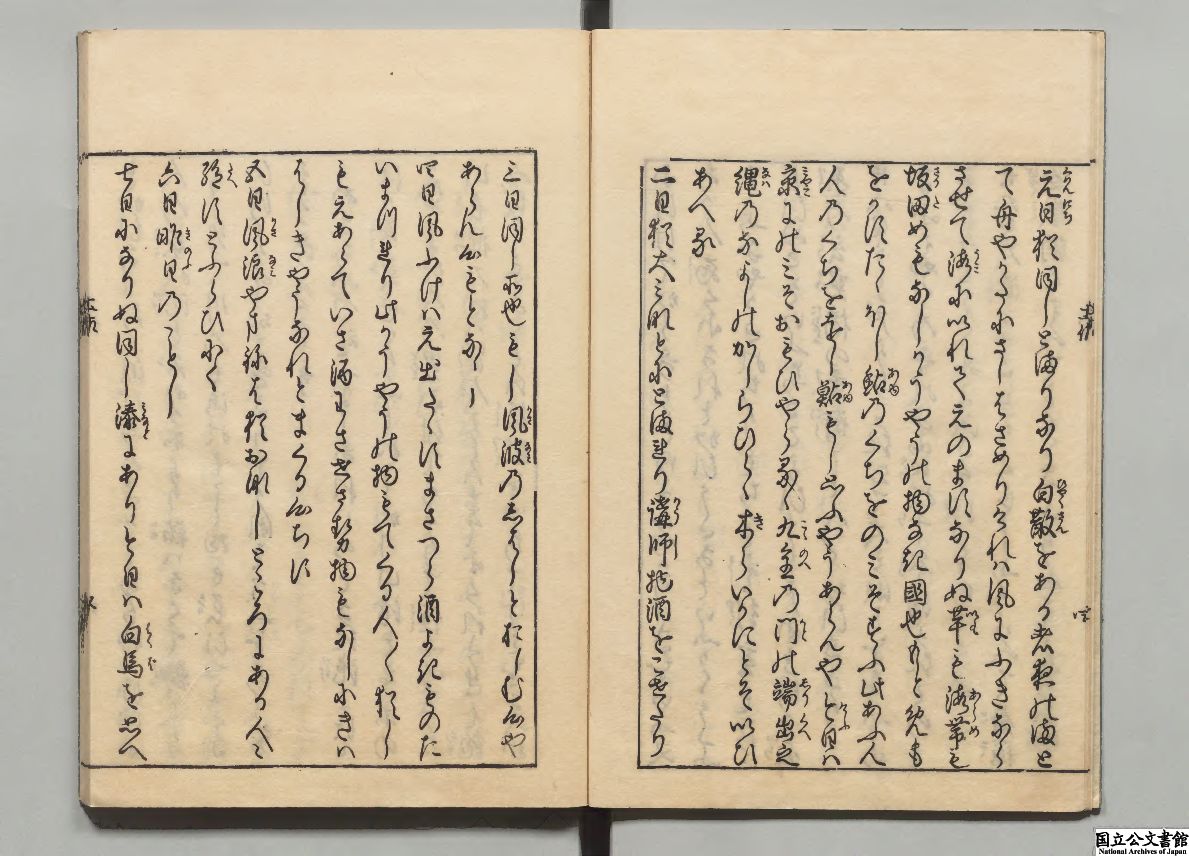

承平5年(935)、船上で正月を迎えた紀貫之は押鮎(鮎の塩漬け)を食べています。これは当時の正月の風習「歯固」です。固いもの(大根・瓜等)を食べて長寿を願ったそうですよ。画像は『土佐日記』。buff.ly/2CcePZ4

685

今日(3/5)は二十四節気の一つ「啓蟄(ケイチツ)」。土が暖かくなり、冬眠していた虫たちが動き始める頃。画像は昌平坂学問所旧蔵の『虫譜図説』よりミミズの図。リンク先から全頁をご覧いただけますが、この巻はムカデやヤスデなどが充実しておりますので苦手な方はご注意を。buff.ly/2wjo7nb

686

元治元年(1864)6月5日、京の池田屋にて会合をしていた尊攘派が新撰組に捕縛されました。画像の『元治甲子長州附属諸国脱走変名大略』には、事件の様子が生々しく書き残されています。buff.ly/3NGzzeR 同資料はデジタル展示「激動幕末」でも紹介しています。buff.ly/3a9cbsc

687

1610年5月11日、イタリア人宣教師マテオ・リッチが亡くなりました。マテオが伝えた世界地図をもとに、中国で刊行された「坤輿(こんよ)万国全図」は日本にも大きな影響を与えました。当館所蔵の「坤輿万国全図」は、世界図の部分を切り取り「皇輿図」の裏に張り直したものです。buff.ly/3xWJWUV

688

梅酒作りの季節ですね。梅酒作りに欠かせない氷砂糖は、昔は貴重なものでした。明治末から大正に成長した精糖事業によって量産可能となり、一般家庭でも手が届くようになりました。氷砂糖の機械生産については、デジタル展示「公文書にみる発明のチカラ」でご紹介しています。 buff.ly/3MpZ1nY

689

令和元年(2019)10月31日、沖縄県の首里城における火災は衝撃的でした。画像は「公文録」より、明治15年(1882)に陸軍省が首里城の一部を用地として受領した際に作成された首里城の図です。首里城はこれまでにも焼失と再建を繰り返してきましたが、一日も早い再建が待たれます。 buff.ly/3bcjYm0

690

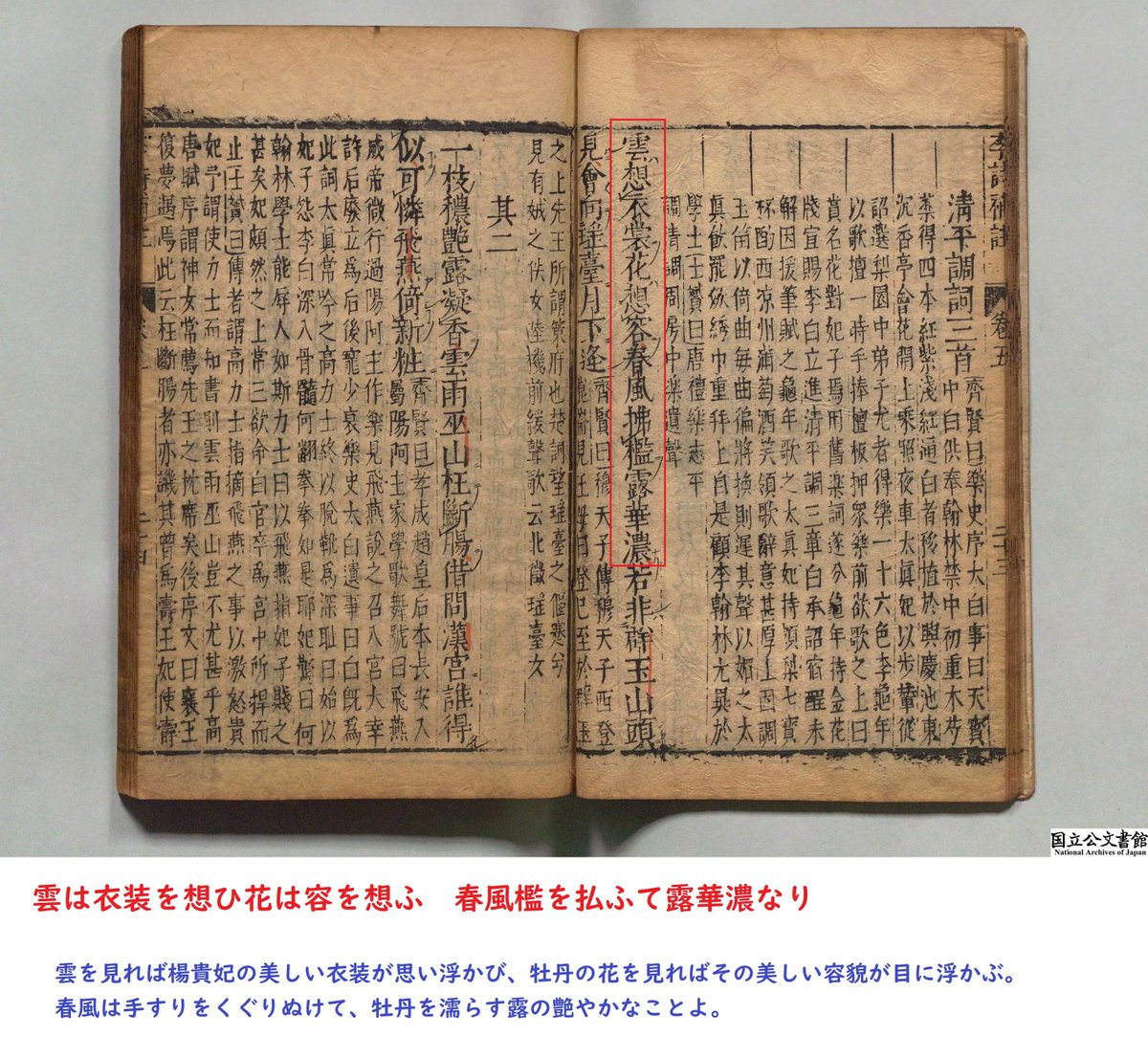

今日(3/21)は春分の日。春の彼岸の中日でもあり、この季節に食べるぼたもちは、ちょうど盛りを迎える牡丹にちなむとか。画像は明の時代に刊行された『分類補註李太白詩』で、李白が楊貴妃の美しさを牡丹に例えた一節。本人を目の前にして捧げたそうですよ。林羅山手校本。 buff.ly/3u6NQcS

691

承久3年(1221)7月13日、承久の乱に敗れた後鳥羽院が隠岐へと流罪になりました。画像は乱の顛末を描いた『承久記』(林羅山旧蔵)。実はこの乱が百人一首にも影響を与えているとか。詳しくは22日からの「ふしぎなふしぎな百人一首」展で!buff.ly/2txI5GO

692

おいしい新茶の季節ですね。お茶といえば、室町時代には路上でお茶を一杯につき一銭で売る「一服一銭」というサービスがありました。実は去年の大河ドラマ #麒麟がくる にも少しだけ登場していたのですが、気がつきましたか?画像は昌平坂学問所旧蔵『七十一番歌合』より。

buff.ly/2SPqAkq

693

695

696

春の特別展【江戸時代の天皇】4/6(土)~5/12(日)

ついに新元号が発表されました!当館では御退位・御即位を記念し、江戸時代の天皇をテーマとした特別展を開催します。天皇・朝廷と江戸幕府との関係、朝廷儀式や元号とその制定過程などについて取り上げます。buff.ly/2FxU2Bp.1 #江戸時代の天皇

697

冬はおでんが美味しい季節。おでんの具の定番といえば大根でしょうか。今回は大根にちなんだ資料をご紹介。画像は「公文類聚」より、二股大根を描いた扇が風俗を壊乱するとして発売頒布が禁じられた明治24年(1891)の内務省告示です。

buff.ly/2Fm2q74

698

寒い日が続いていますね。画像は『風俗問状答』より秋田のかまくらです。同資料は、幕臣の屋代弘賢(やしろひろかた)が各藩の儒者や知人宛に送った各地の風俗や習慣に関する質問状への回答書。絵はがきセット「冬の景色」に収録、好評販売中。buff.ly/2FZ8lOP

699

【中高生のための国立公文書館見学ツアーのお知らせ・8/7(月)開催】

書庫や修復室のバックヤード見学、古書や公文書の閲覧体験、常設展観覧では日本国憲法や大日本帝国憲法など歴史的な出来事に関する公文書(複製)を解説付きで観覧します。※要事前申込

詳細はこちら→ archives.go.jp/about/activity…

700

木曾義仲に従った女武者として知られる巴御前。昨年の大河ドラマでは #秋元才加 さんが演じていました。『源平盛衰記』では義仲とともに勇壮に戦い、義仲と別れた後、義仲を供養して91歳まで生きたと記されています。詳細はデジタル展示「平家物語」をご覧ください。 archives.go.jp/exhibition/dig…