651

652

653

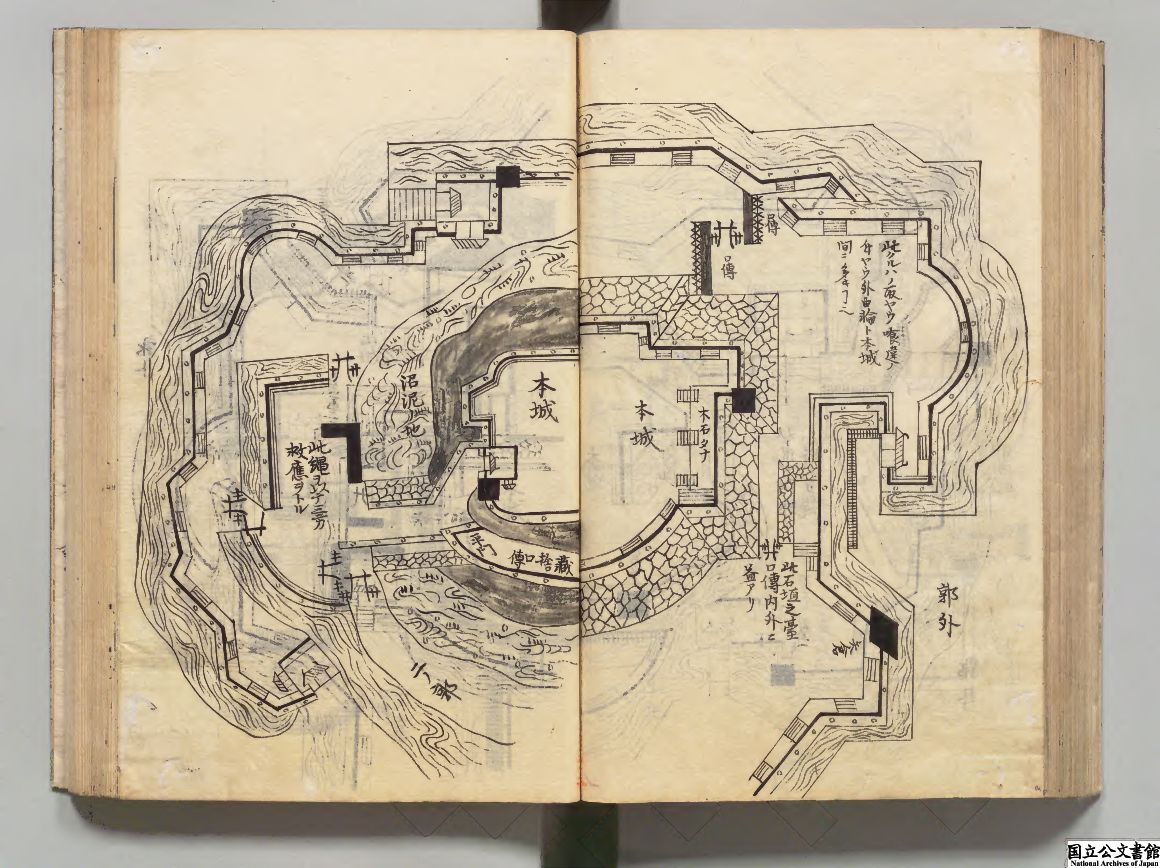

太田道灌は室町時代の武将。「山吹の里」の逸話や江戸城の築城者として後世に「智将」と評価されました。画像は江戸時代以降に成立した『太田道灌兵書』の築城に関する部分。同資料は開催中の企画展「太田道灌と江戸」にて展示中です。ぜひご来館下さい。buff.ly/2mV8DNE

654

木々が芽吹き並木道が美しい季節になりました。明治6年(1873)には並木をみだりに伐ってはならないという布告が各府県に出されました。並木は風雨寒暑の時に道行く人を防護しているとその役割を記しています。画像は『公文録』より大蔵省から正院への伺いと布告です。 digital.archives.go.jp/img/3034153

655

656

明治2年(1869)5月18日、戊辰戦争最後の戦い、箱館戦争が終結しました。旧幕府海軍の榎本武揚(釜次郎)らは箱館五稜郭で新政府軍と戦うも、戦費の枯渇などによって降伏を余儀なくされます。画像は、明治5年に榎本ら降伏者が赦免されたことを伝える『陸軍裁判所記』です。

buff.ly/2EbtiXj

657

画像は江戸時代の食物本草書『本朝食鑑』から「艾餅(よもぎもち)」について記した部分。古くから3月3日の桃の節句には草餅を食べる風習がありました。平安時代には母子草を材料としていましたが、中世後期頃からヨモギを入れたものが作られるようになりました。

buff.ly/2UgGdgI

658

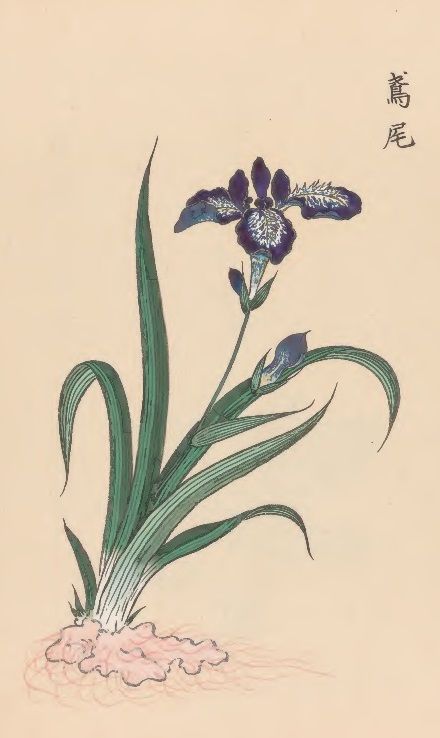

画像は『絵本野山草』から撫子(なでしこ)、秋の七草の一つです。資料は大坂で活躍した絵師橘保国(1715~1792)が狩野派の画法を用いて描いた草木画集。本日(11/18)より開催の企画展「江戸の花だより」で展示中です。ぜひお越し下さい!buff.ly/2AFf7Wf

659

今日(7/23)は二十四節気の一つ「大暑」。本格的な暑さの到来です。画像は林家旧蔵の『源氏物語』より「常夏」。暑さのあまり、薄着で昼寝をしていた雲居雁(くもいのかり)が父親に叱られる場面です。当時の感覚でははしたない行為なのですが、夏の昼寝は良いものですよね。

buff.ly/2JUCdP1

660

長寛2年8月26日(1164年9月14日)、保元の乱に敗れた崇徳院が、配流先の讃岐で崩御しました。優れた歌人でしたが政治的には不遇の天子。その無念ゆえに火葬の煙も都に向かって流れたと『保元物語』は伝えます。画像は半井本(なからいぼん)と通称される和学講談所旧蔵書。 buff.ly/3PFj8QK

661

10/30は初恋の日。島崎藤村の作品にちなむそうです。初恋といえば『伊勢物語』の「筒井筒」と呼ばれる章段。幼馴染同士が初恋の約束を貫き夫婦になります。画像は紅葉山文庫旧蔵の絵入り本より、井戸の周りで遊ぶ幼い二人。男の子の髪は女の子と比べるほど長かったようです。

buff.ly/3e4LgLZ

662

今日は岩崎灌園の『本草図譜』から林檎(りんご)の図。解説部分には「りんご」以外にも「りうごう」という呼び方が記されています。また、中国では林檎を指して、「花紅」などと記されたようです。個人的には「蜜果」というのもいいなと思うのですが、いかがでしょうか。

buff.ly/2AUjS0h

663

664

明治4年7月14日(1871年8月29日)、藩をやめ、府県に統一されました(廃藩置県)。画像は「太政類典」より廃藩の詔です。令和3年(2021)は廃藩置県から150周年を迎えます。来年開催予定の第3回企画展「最後の殿様」では、廃藩後の殿様たちの姿に迫ります。どうぞお楽しみに。

buff.ly/3f8J6dP

665

1926年12月25日、大正天皇の崩御に伴い、大正から昭和へと改元されました。画像は「公文類聚」より、元号の呼称に関する内閣告示案。「昭和」に「セウワ」(しょうわ)と仮名が振られています。

buff.ly/2QbZmjb

666

667

天平9年(737)6月11日、小野老(おののおゆ)が没しました。ご存知ない方も多いかもしれませんが、「令和」の典拠となった『万葉集』の「梅花歌卅二首」にも一首を寄せた、当時を代表する歌人なんです。――梅の花今咲けるごと散り過ぎず我が家の園にありこせぬかも

buff.ly/31mTjNd

668

東京都千代田区の皇居。「江戸城」から改称されたのはいつ頃か、ご存知でしょうか?1868年の今日(10/13)は、江戸城が「皇居」と定められた日。デジタル展示「変貌―江戸から帝都そして首都へ―」では、東京という街がたどってきた歴史を紹介しています。 buff.ly/2KmiF6J

669

書物奉行という仕事をご存じですか?江戸幕府で図書の収集や整理、保存等を担当していた職業です。当館の研究紀要『北の丸』第52号では、書物奉行を務めた旗本、鈴木白藤(すずきはくとう)を中心に、書物奉行の交友や文化的活動、役割を紹介しています。ぜひご覧ください!

buff.ly/39H1ece

670

【兎祭り③】日本神話に登場する「因幡の白兎」は有名ですね。和迩(わに:サメのこと)に赤裸にされてしまい痛みに苦しむ白兎を、通りかかった大穴牟遅神(オオクニヌシノミコトのこと)が助けたとか。画像は徳川家康の命で慶長19年に書写された『古事記』。 buff.ly/3hUqTr9

671

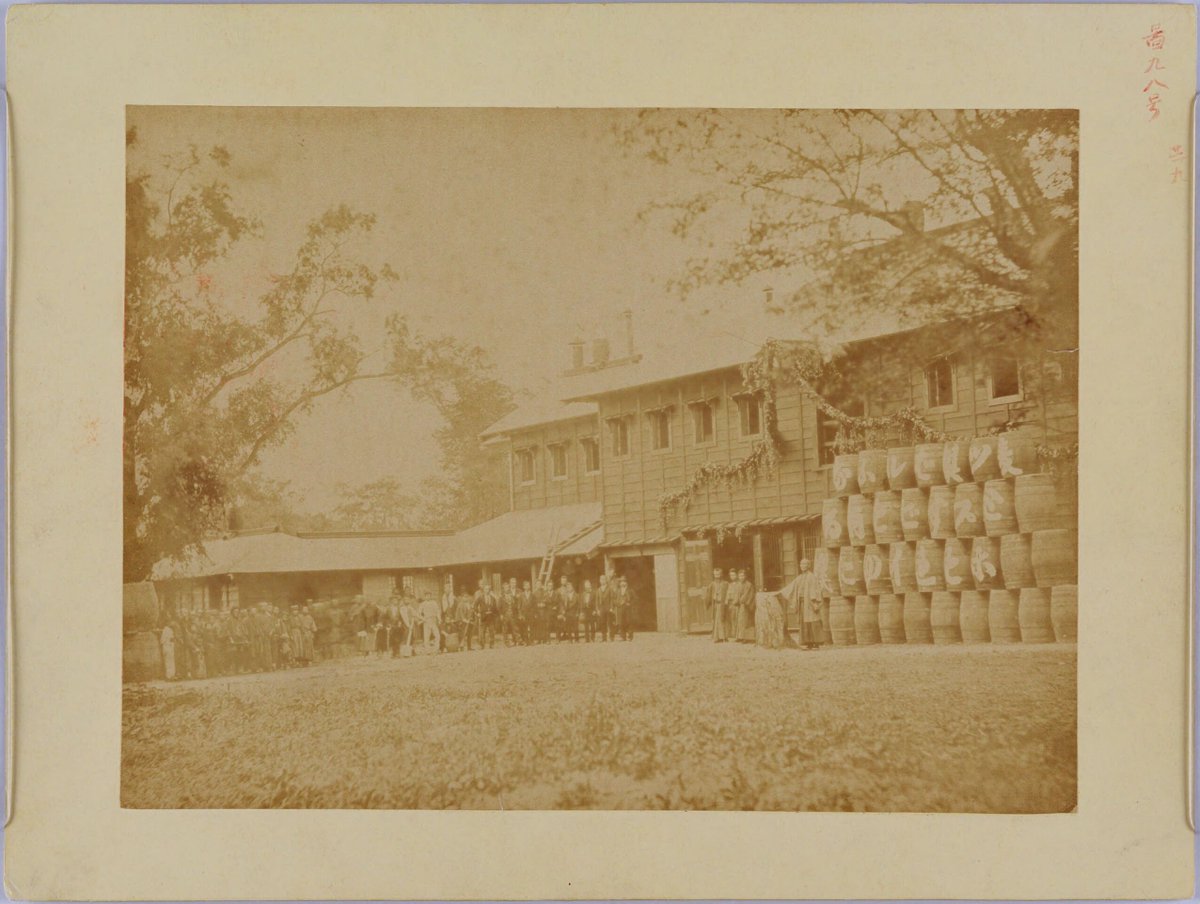

ビールの美味しい季節ですね。明治9年(1876)、北海道開拓事業のひとつとして国内初の麦酒醸造所が札幌に設立されました。画像右手に積み上げられた樽には「麦とホツプを製すればビイルとゆふ酒になる」と書かれています。buff.ly/3gQHs3S

672

慶長10年(1605)3月、徳川家康は、小田原北条氏に伝来した『吾妻鏡』を底本として、『新刊吾妻鏡』を出版させました。木製の活字を用いており、「伏見版」と総称される古活字版の一つです。家康は収集した書籍の出版を積極的に進めました。buff.ly/2HzteQG

674

1887年1月6日、名探偵シャーロック・ホームズシリーズの最初の作品『緋色の研究』が『Beeton's Christmas Annual』に掲載されました。それとほぼ同時代、明治政府は探偵を使って各地の情勢を探っていたようです。画像は「公文別録」より明治16~17年の「機密探偵書」の目録。buff.ly/3102Rm4

675

今日(3/17)はアイルランドの祭日「聖パトリックデー」。緑のものを身に付けると幸運が訪れるそうですよ。当館の書架から緑色の表紙の本を探してみました。画像は「校正訳注源氏物語評釈」の退色の少ない裏表紙。和書はカラフルな表紙が多いのですが、緑は意外と少数派です。

buff.ly/2F4VxXu