626

627

群馬県立歴史博物館では、9月2日まで「すごいぞ!江戸の科学」展を開催中です。地図・天文暦学・和算の発展に寄与した江戸時代の科学者たちを取り上げています。当館所蔵「寛政暦書」も当時の天文台の様子を示す資料として紹介されています。

群馬県立歴史博物館 buff.ly/2va84os

628

今日(1/21)は料理番組の日。BBCで世界初の料理番組が放送されたことにちなむそうです。画像は当館所蔵の『江戸流行料理通大全』で、八百善が天保6年(1835)に出版した献立やレシピ集です。当時流行の卓袱料理の絵も入れられています。美食の魅力は古今東西を問いませんね。

buff.ly/3ioFGpX

629

明治40年(1907)6月23日、夏目漱石の『虞美人草』の連載が開始されました。虞美人草とはヒナゲシのことで、楚の項羽の恋人である虞の墓から咲いたという伝説があります。画像は清の乾隆8年(1743)に刊行された『晩笑堂竹荘画伝』より虞姫(虞美人)の絵。昌平坂学問所旧蔵。 buff.ly/3wBZVGN

630

元暦2年/寿永4年(1185)2月18日、屋島の戦いが始まりました(『吾妻鏡』では19日)。画像は延宝8年(1680)版の『源平盛衰記』(昌平坂学問所旧蔵)の挿絵です。屋島の戦いといえばこの場面が有名ですよね。何のシーンかわかりますか?buff.ly/2EnKIy0

631

今日(12/22)は二十四節気のひとつ「冬至」です。冬至の風習として知られる「柚子湯」の起源は江戸時代だそうですよ。年明け1/26(土)からは第4回企画展「温泉~江戸の湯めぐり~」を開催予定!お風呂の歴史に触れてみてください!

buff.ly/2IgMIdf

632

7月7日は七夕。雨が降ると織姫・彦星が逢えないと言われていますが、『万葉集』には雨を彦星が天の川で漕ぐ舟の櫂の雫に例えた和歌が載っています。旧暦の七夕はもう秋なので、秋雨のことですね。詳しくは27日(土)から開催の企画展「雨に詠えば―空模様の古典文学―」にて!

buff.ly/1Sm1TmO

633

文治元年(1185)11月29日、源頼朝が以前から申請していた守護・地頭の設置について、朝廷から許可がおりました。当初の目的は、源義経と源行家の捕縛でしたが、これにより、武士を中心とする頼朝政権の支配が日本全国に及ぶことになります。

buff.ly/2TWEaPg

634

源義経の恋人といえば静御前。舞の名手として知られる女性ですが、実は日照りが続いていた京に大雨を降らせたという伝説の持ち主でもあります。詳しくは開催中の企画展「雨に詠えば―空模様の古典文学―」にて!9/8まで休まず開催していますので、ぜひお越しください。

buff.ly/2y3h2Vm

635

5月10日から5月16日までは愛鳥週間。野鳥などの鳥類を保護し愛鳥思想を広く国民に普及するために設けられました。画像は『鷹養生之書』。同書は鷹の病気の治療法について述べた書です。症状ごとに見開きで解説があり、灸を据える部位、薬の煎じ方などが記されています。

buff.ly/3thTvdy

636

今日(10/1)は十五夜。画像は『江戸歳事記』より、隅田川の月見の図です。月が水面に映し出されていますね。同書は江戸の年中行事を月日順に紹介した書で、別名「東都歳事記」。江戸時代の中秋の名月は、旧暦8月15日でした。

buff.ly/2Gle5GZ

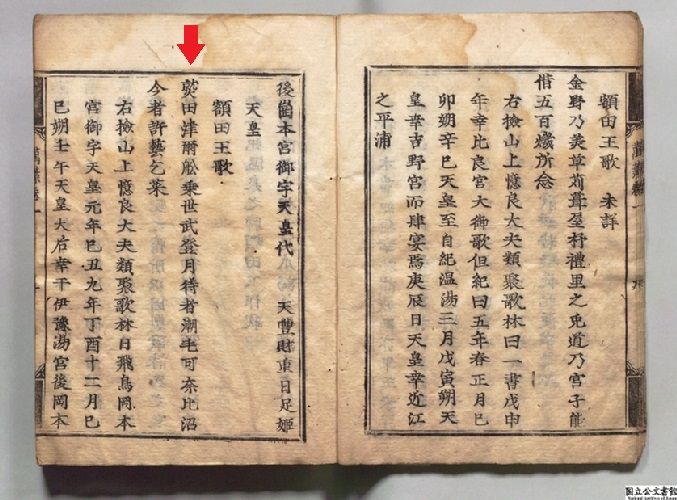

637

熟田津に船乗せむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな――額田王がこの和歌を詠んだのは斉明天皇7年(661)1月14日の出来事。白村江の戦いに際して詠まれたものと考えられています。画像は林羅山旧蔵の『万葉集』で、活字印刷で出版されたもの。

buff.ly/2QDP3Tg

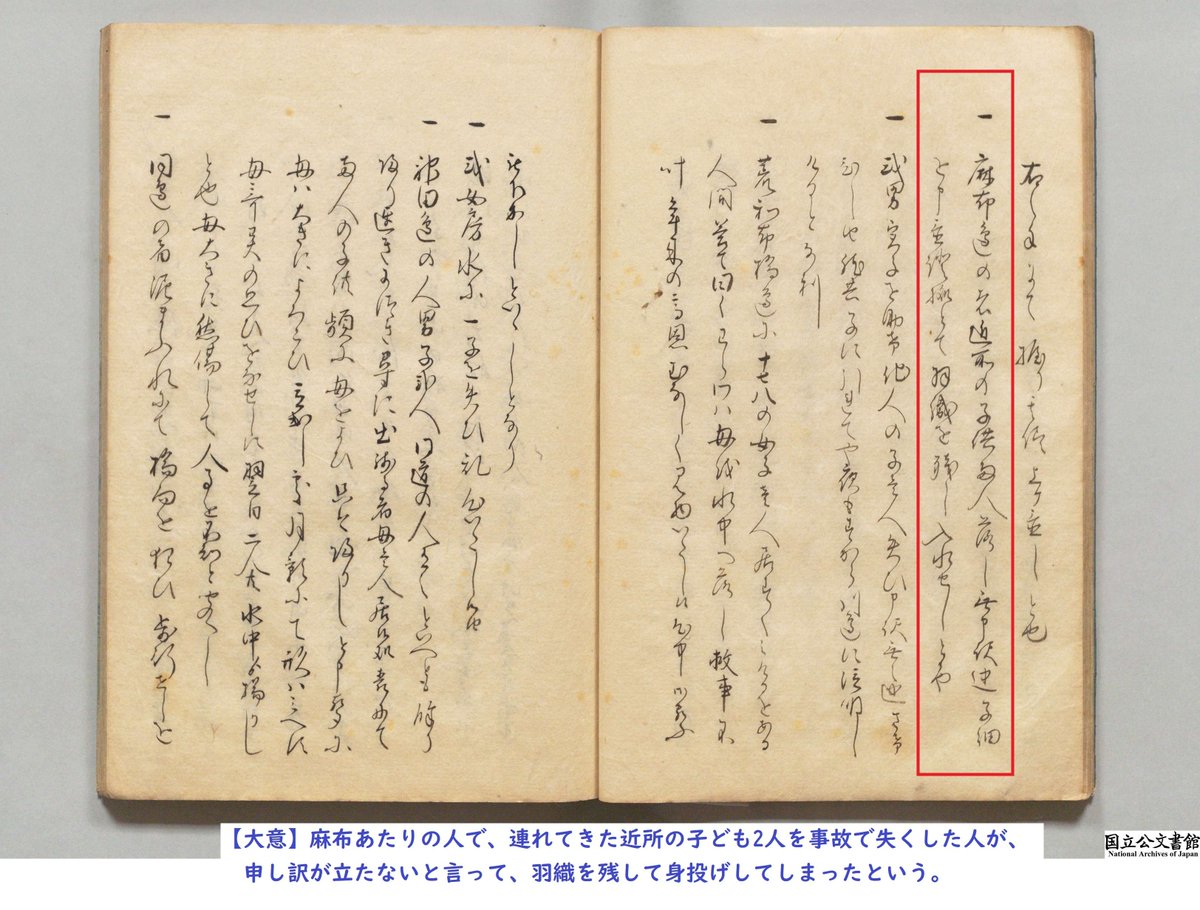

638

文化4年8月19日(1807年9月20日)、江戸隅田川で永代橋崩落事故が発生。富岡八幡宮の祭礼に訪れた人々が巻き込まれ、死者・行方不明者1000人以上の大惨事となりました。画像は事故に関する風聞をまとめた大田南畝による『夢の憂橋』で、事故の様子を伝えています。 buff.ly/3AJ6j0x

639

【ショップのご案内】

「クリアファイル平成」の販売を再開しました!平成もあとわずかとなりましたが、記念にプレゼントにいかがでしょうか?buff.ly/2GnOzQG

640

10/23は二十四節気の一つ「霜降」。百人一首の「きりぎりすなくや霜夜のさ莚(むしろ)にころもかたしきひとりかもねん」を思い出しました。虫の音を聞きながら一人寝する男のものさびしい晩秋の和歌。画像は紅葉山文庫旧蔵『新古今和歌集』から。buff.ly/2FvD5pa

641

治承4年(1180)9月7日、平家打倒を掲げて木曾義仲が挙兵しました。破竹の勢いで進軍し、平家を都落ちさせます。画像は延宝8年版『源平盛衰記』より幼少期の義仲を描いた挿絵。父義賢の討死の後、義仲は木曾で密かに養育されたといわれています。

buff.ly/2PDyMxw

642

画像は「本草通串証図」(ほんぞうつうかんしょうず)から、秋の七草である桔梗です。本書は、越中富山藩の第10代藩主前田利保の命で編纂された植物図譜。11月18日から開催の企画展「江戸の花だより」において展示予定です。お楽しみに!buff.ly/2zfQLW6

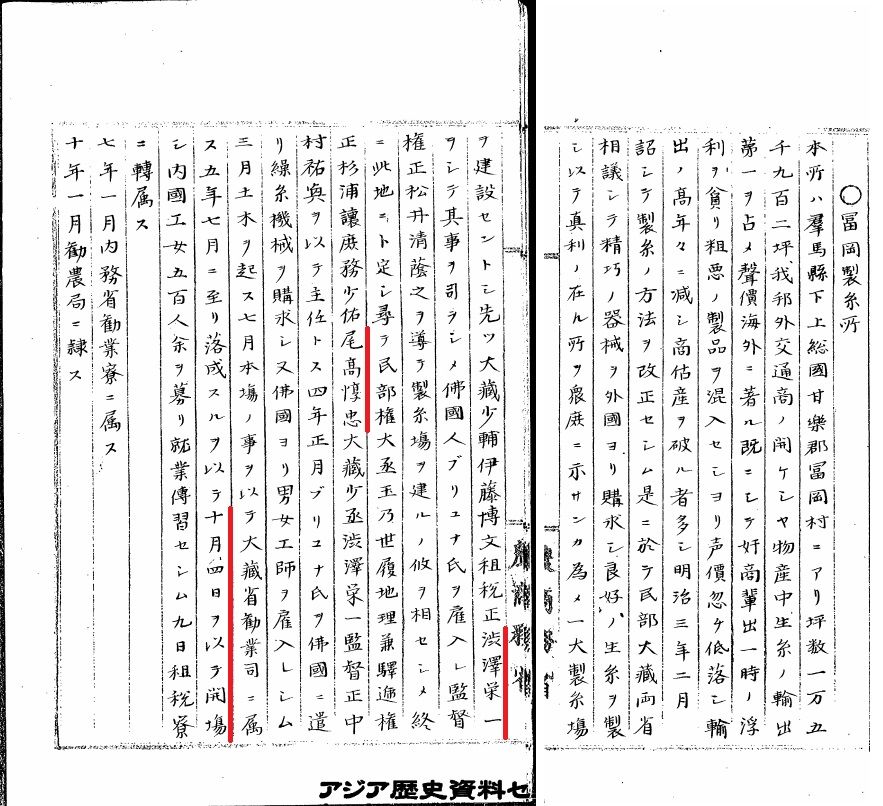

643

明治5年(1872)10月4日、富岡製糸場が操業を開始しました(同9年9月より富岡製糸所と改称)。画像は「単行書・農務局主管校場所沿革概略」より、富岡製糸場の沿革を記した部分。製糸場の建設には、渋沢栄一が関与していました。また初代場長(所長)は尾高惇忠です。 buff.ly/2ZKi0qV

644

安政2年10月2日(1855年11月11日)、安政の大地震が発生。 #青天を衝け で #渡辺いっけい さんが演じた水戸藩士の藤田東湖も犠牲者の一人です。画像は東湖の著作『常陸帯』。buff.ly/3F3MeoH

安政の大地震については、デジタル展「天下大変」でも特集しています。buff.ly/3umUnzN

645

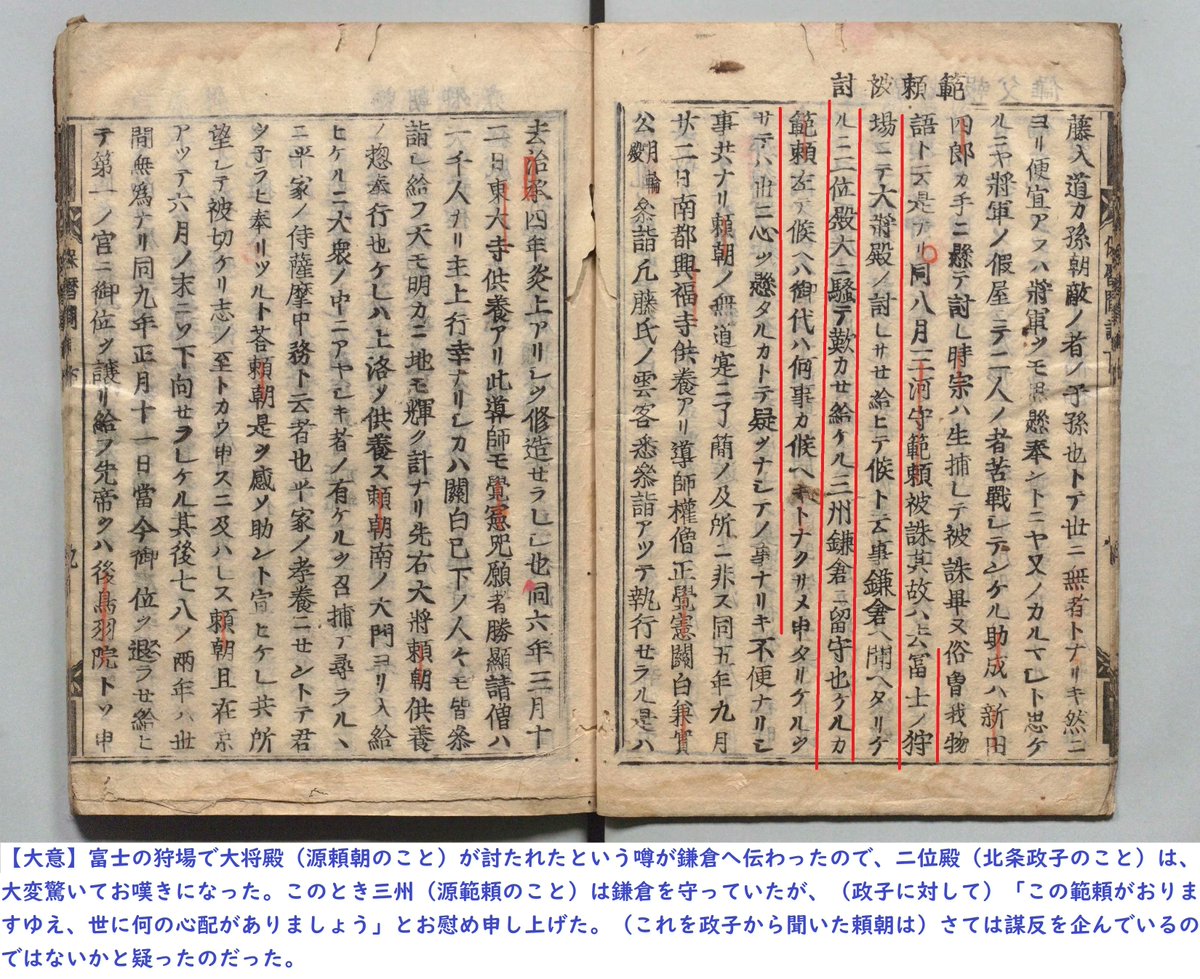

建久4年8月17日(1193年9月14日)、源範頼が配流。後に誅殺されたと伝わります。頼朝の異母弟で、大河ドラマ #鎌倉殿の13人 では #迫田孝也 さんが演じていましたね。『保暦間記』曰く、曾我兄弟の仇討の際の余計な一言が命を縮めたとか…画像は慶長~元和刊行の古活字版。 buff.ly/3bP160x

646

天正7年(1579)10月24日、丹後・丹波両国の支配を任されたことに対して、明智光秀が織田信長にお礼を述べました。丹波の攻略は5年の歳月がかかった大変な作戦でした。大河ドラマ #麒麟がくる ではどのように描かれるでしょうか。画像は『安土日記(信長公記)』より。

buff.ly/34kbEhG

647

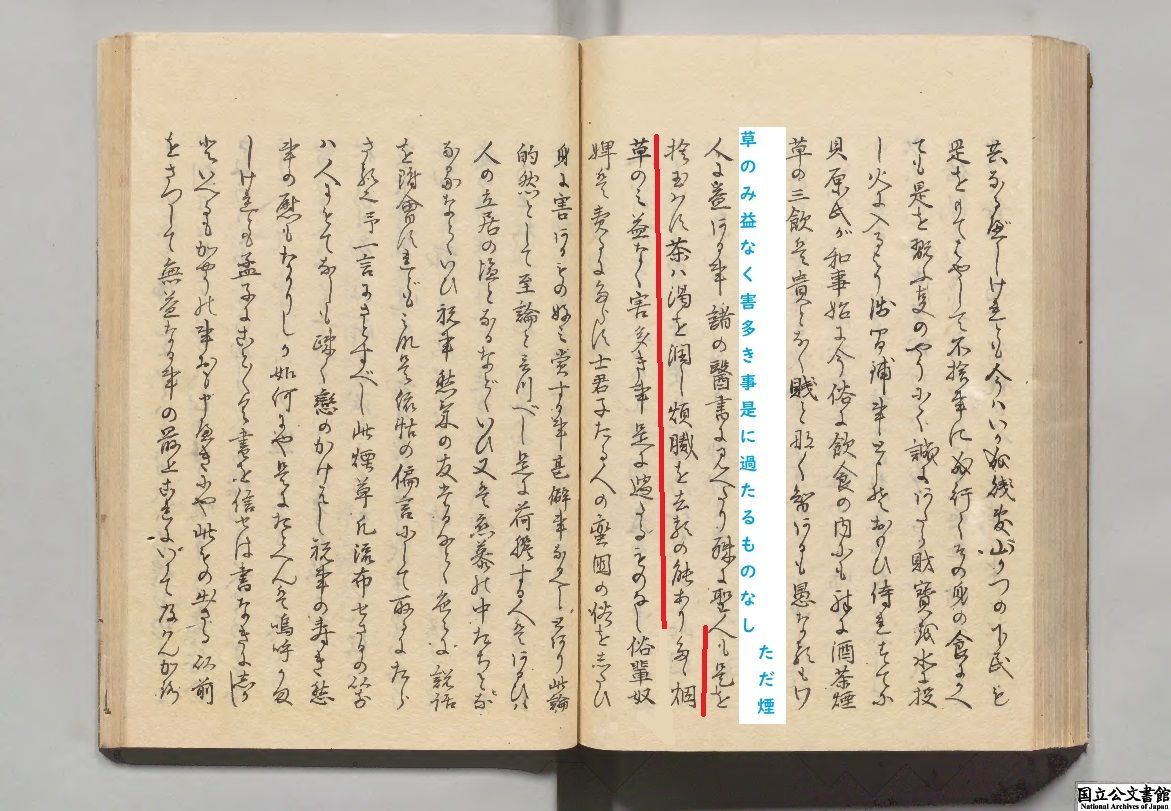

今日(5/31)はWHOが定めた世界禁煙デーです。日本では江戸時代初期から喫煙の習慣が広まりました。江戸の山城屋忠兵衛が編集した『文鳳堂雑纂』には、煙草の有害さを訴える「破煙草の弁」という文章が載っています。ただ、遊女や役者など愛煙家は多かったようですよ。 buff.ly/3bOCoKu

648

明日8月8日(火)から15日(火)まで、 当館1階展示ホールにて終戦の詔書の原本を特別に展示します(展示時間:9:15~17:00)。この機会に是非、ご覧ください。buff.ly/2u6wdxv

649

650

現在開催中の企画展「平家物語―妖しくも美しき―」から貴重な資料をご紹介します。画像は「中院本」と称される『平家物語』で、那須与一が扇の的を射抜く場面。この本、実は手書きではなく、木製の活字を用いた印刷物!江戸時代初期に作られました。#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf