576

577

今にふさわしい漢詩の一節をご紹介。――葉展びては影翻る砌(みぎわ)に当る月、花開けては散ず簾に入る風――蓮の葉は月光を受けて石畳に影を揺らし、花は芳香を漂わせ風に乗って簾から入る――平安時代に編まれた『和漢朗詠集』は夏の部にこの白居易の詩を引用しました。

buff.ly/2qCfQ7g

578

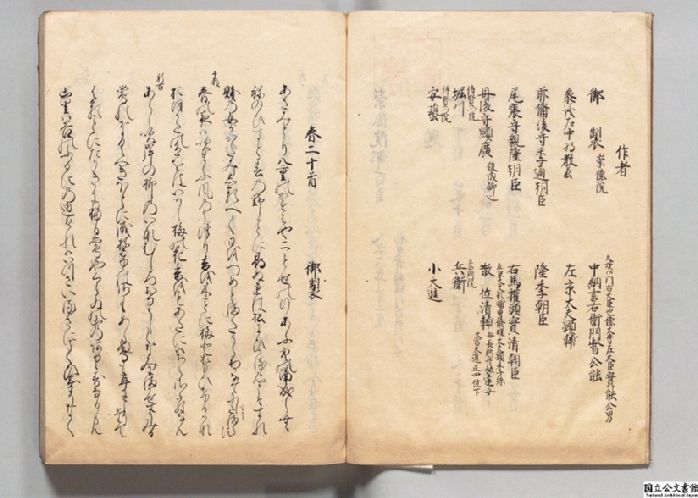

6月16日は和菓子の日。江戸時代にはこの日に大名や旗本が江戸城に登城して、嘉祥(嘉定)の祝として将軍から菓子を賜りました。画像は「柳営日次記」文化4年(1807)同日の記事。公方様(将軍徳川家斉)と大納言様(将軍世子の家慶)が大広間に出御したことが記されています。

buff.ly/3cFEnkP

579

東京の高輪で日本最初の鉄道の遺構が発見されましたね。画像は「公文録」より鉄道を海に通すための工事区間や作業小屋の位置を示した図で、赤線の中が対象とされました。関連する9月6日の投稿も振り返ってみてくださいね。 buff.ly/3EtkmKn

580

冬の味覚といえばアンコウ鍋。鍋には、身の他に、肝や心臓、皮やひれなども入れられており、無駄なくアンコウを味わえるそうです。画像は江戸時代の魚類画集『魚仙水族写真』よりアンコウの図です。ここでいう写真とは精密な写生画のことで、色味や模様もよくわかりますね。

buff.ly/2M4sk5U

581

昨日(12/10)は本能寺が変、でしたね。天正10年6月2日、明智光秀が謀反を起こし、京都・本能寺に宿を置いていた主君信長を急襲しました。画像は『本能寺記』より光秀率いる軍勢が本能寺に打ち寄せる場面です。buff.ly/2Bu4pq7

582

治承4年10月20日(1180年11月16日)、平家打倒を掲げた源頼朝と、追討軍を率いる平維盛の軍勢が対決しました。富士川の戦いです。『平家物語』では、水鳥の羽音に驚いた平家の軍勢が総崩れになったと伝えます。画像は江戸時代に出版された絵入り本で、水鳥も描かれています。

buff.ly/3lFZaql

583

今日(2/18)は二十四節気の一つ「雨水」。雪が雨に変わって氷が解け始める頃。梅の花も見頃ですね。林羅山旧蔵『万葉集』巻十「春の相聞(春をテーマにした恋の歌)」からこの季節にふさわしい和歌をご紹介します――梅の花散らす春雨いたく降る旅にや君が廬せるらむ buff.ly/2QCrZaO

584

今日(10/10)は #まぐろの日 。神亀3年9月15日(726年10月10日)、山部赤人が聖武天皇に従って播磨国印南野(現在の兵庫県南部)を旅した時、鮪漁の様子を詠んだことにちなむそうですよ。画像は寛永20年(1643)版『万葉集』で、フリガナがついているのが特徴です。buff.ly/3Am8tTw

585

今日(11/7)は二十四節気の一つ「立冬」。いよいよ寒い季節がやってきます。画像は承応3年(1654)に挿絵入りで出版された『源氏物語』「夕顔」の巻より、光源氏と空蝉の別れの場面。夏に出逢った二人の別れは、皮肉にも立冬の日でした。 buff.ly/2HZ0YMD

586

天保11年(1840)3月23日、水戸藩主徳川斉昭が千束原追鳥狩(せんぞくはらおいとりがり)という一種の軍事演習を行いました。画像は『天保雑記』より追鳥狩の図です。大河ドラマ #青天を衝け では、斉昭を #竹中直人 さんが演じていますね。 buff.ly/3twNFFD

587

肌寒くなってきましたね。皆さんは春と秋ではどちらが好きですか?実は和歌の世界では秋が優勢。画像は林羅山旧蔵の『万葉集』で、春と秋を比べた額田王の和歌が載っています。彼女によれば、草木生い茂る春より、紅葉を間近で楽しめる秋が良いそうです。

buff.ly/2Oieyfr

588

慶長8年(1603)7月28日、大坂において豊臣秀頼と千姫(徳川秀忠の娘)の婚儀が行われました。画像は公家の西洞院時慶の日記である『時慶卿記』。なお、『舜旧記』でもこの婚儀についての記載があります。詳しくはデジタル展示「徳川家康」で!buff.ly/2LGdDRH

589

寿永2年12月20日(1184年2月3日)、源頼朝の命令で上総広常が謀殺。平家追討に功を挙げた武将ですが『新刊吾妻鏡』にはその横暴な態度が記されています。新たに始まる大河ドラマ #鎌倉殿の13人 で演じるのは #佐藤浩市 さん。画像は寛文8年(1668)版で、漢字仮名まじり文が特徴。buff.ly/3dQQHyE

590

いよいよ七月場所も明日が千秋楽。相撲と聞いて思い出すのは『大鏡』の一節。在原業平と源定省(みなもとのさだみ)が相撲を取ったところ、うっかり帝の玉座の手すりを折ってしまったというもの。実はこの定省、のちの宇多天皇。貴公子と帝の意外なやんちゃエピソードです。 buff.ly/3yMNQPY

591

4月12日はパンの記念日。天保13年(1842)の同日に江川太郎左衛門英龍が兵糧パンという軍事行動用のパンを作ったことにちなみます。画像は大正13年(1924)の贈位申請の際に静岡県から提出された江川の事績調書です。江川は名代官として地域の人びとに敬われていたようですね。 buff.ly/3mp2SpU

592

まだまだ衰えることを知らない #鬼滅の刃 ブーム。竈門家は炭焼きを生業としていたという設定ですが、和歌の世界では炭焼きは雪山の侘しさと共に詠まれることが多いです。画像は、鎌倉幕府第3代将軍で、歌人でもあった源実朝の『金槐和歌集』より「炭竃」を題とした和歌2首。 buff.ly/2WgSeEf

594

長寛2年(1164)8月26日、保元の乱に敗れた崇徳院が、配流先の讃岐で崩御しました。崇徳院は歌人として多くの和歌を残しています。画像は歌集の『崇徳院御百首』で、現在開催中の企画展「ふしぎなふしぎな百人一首」で御覧いただけますよ!buff.ly/2vgD0k6

595

承前)9月22日(土)からは、明治150年を記念した特別展「躍動する明治―近代日本の幕開け―」を開催いたします。本展では、歴史の教科書や年表で目にする出来事を中心に、明治前半期の日本の歩みを振り返ります。ぜひお越し下さい。

buff.ly/2IgMIdf

#躍動する明治 #明治150

596

皆さん、お花見はしましたか?桜といえば「染井吉野」が有名ですが、他にも色々な種類の桜が存在します。画像は『古今要覧稿』から「八重児桜」(やえこざくら)です。同書は、江戸時代後期の幕臣の屋代弘賢(やしろひろかた)が編纂した百科全書。buff.ly/2UTnzvR

597

明治27年(1894)8月25日、細菌学者北里柴三郎がペスト菌発見を医学専門誌『The Lancet』で発表しました。北里はペスト流行中の香港に官命で派遣され、その原因菌を突き止めたのです。画像の『公文雑纂』には、発見につながった香港派遣に関する文書が収められています。

buff.ly/2WcJXFJ

598

関東甲信地方では梅雨入りが発表されましたね。雨の夜は物思いにふけりがち。画像の承応3年版『源氏物語』の「幻」では、光源氏と息子の夕霧は亡き紫の上を偲びます。「箒木」の「雨夜の品定め」も同じ季節ですが、光源氏の年齢とともに雨の夜の印象も異なっていくようです。

buff.ly/2XMznTh

599

建久3年7月12日(1192年8月21日)、源頼朝が征夷大将軍に任じられました。画像は当館所蔵の『三槐荒凉抜書要』で、引用されている『山槐記』によると、当初は「惣官」「征東大将軍」なども検討されていたよう。平宗盛や木曾義仲の先例があり、不吉だと退けられたそうです。 buff.ly/3Aixsuu

600

平成5年(1993)6月9日、天皇陛下と皇后陛下の結婚の儀が執り行われました。画像は、当日を休日とする法律の公布を閣議決定した文書です。皇居から東宮仮御所までのパレードには、沿道に約19万人が詰めかけました。

buff.ly/2yPziWf