526

527

永禄3年(1560)5月19日、桶狭間の戦いで今川義元が敗死しますが、今川方の武将として参戦した家康は大高城を守っていました。戦いの後、家康は岡崎城に復帰して自立。また、一連の戦いで本多忠勝が初陣を果たしています。画像は江戸時代に編纂された『大三川志』の該当部分。

buff.ly/2Li2cRp

528

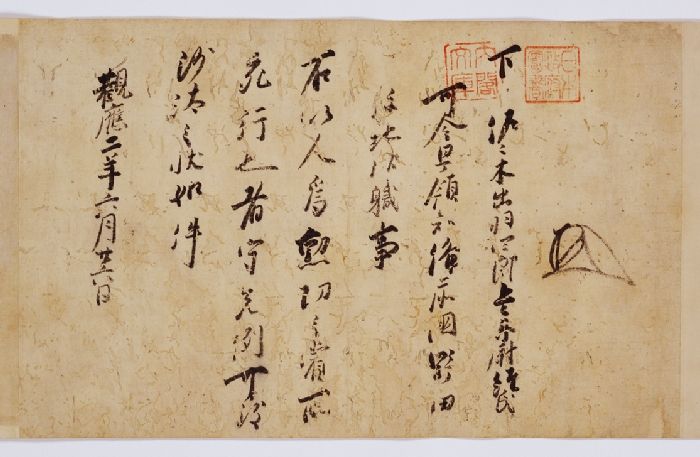

【期間限定 重文原本特別公開のお知らせ!】国立公文書館東京本館では、8/27(土)から9/11(日)まで、国指定重要文化財の『朽木家古文書』より「北条義時下文」の原本を特別に公開します。大河ドラマ #鎌倉殿の13人 で注目が集まる今、ぜひ当館で時代の息吹を感じてくださいね!archives.go.jp/news/20220715.…

529

今日(5/4)はみどりの日。それにちなんで季節の植物をご紹介します。画像は『本草図譜』よりヨモギ。同書は幕臣で本草学者の岩崎灌園(かんえん)が編纂した植物図鑑。画像左側のヨモギは餅に混ぜて食べるのがよく、そのために「もちぐさ」というそうです。buff.ly/3voGv7h

530

建武5年(1338)8月11日、足利尊氏が征夷大将軍となり、室町幕府が成立しました。当館所蔵の「朽木家古文書」には尊氏の下文(上意下達の文書)が含まれています。buff.ly/2vDWXFC

531

明治元年(1868)9月、新政府軍に城を包囲された会津藩が降伏しました。画像の『太政官日誌』は新政府の広報誌であり、松平容保(かたもり)父子の降伏式が報じられました。同資料は、開催中の企画展「戊辰戦争―菊と葵の500日―」で展示中です。#菊と葵の500日

buff.ly/2IgMIdf

532

【「令和の書」原本特別展示】

2月23日(木・祝)は令和に入ってはじめての天皇誕生日の一般参賀が予定されています。これを記念して、2月20日(月)から26日(日)まで「令和の書」の原本を特別に展示します。予約不要・入場無料です。展示はいよいよ明日から!ぜひご覧ください。 archives.go.jp/news/20230217.…

533

534

文治5年(1189)閏4月30日、衣川の戦いで源義経が妻子とともに自害しました。画像は紅葉山文庫旧蔵の『義経記』で、最後まで奮戦した弁慶が立ったまま討死する場面の挿絵です。有名な「弁慶の立ち往生」として有名ですね。buff.ly/2vEwEjV

535

本日(5/26)より平成30年第1回企画展「戊辰戦争 菊と葵の500日」が始まりました!当館所蔵資料から、「錦旗の図」(重要文化財)等、戊辰戦争に関する資料をご紹介し、その実像に迫ります。 皆様のお越しをお待ちしております!

#菊と葵の500日

536

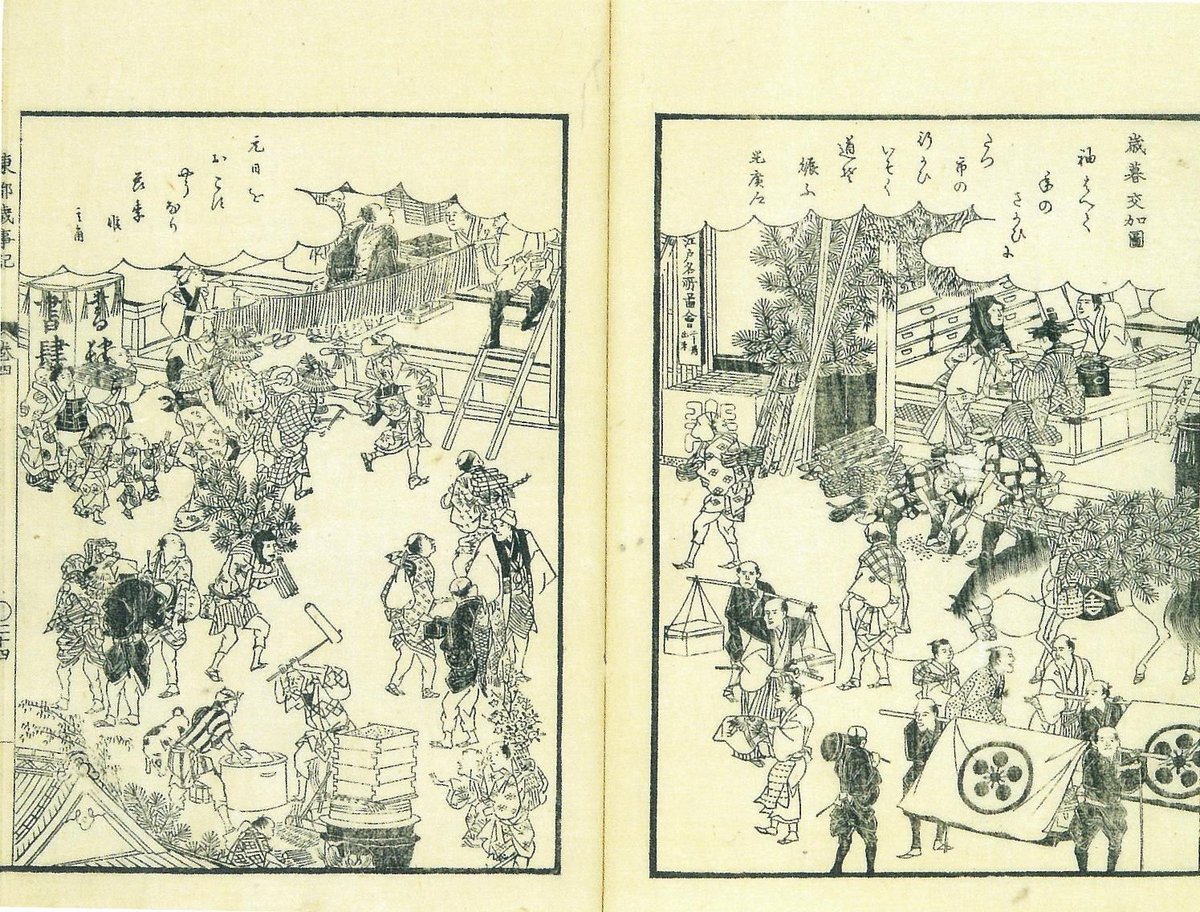

今年も残りわずか。画像は秋田藩からの『風俗問状答』(ふうぞくといじょうこたえ)に収録された門松です。同資料は、幕臣の屋代弘賢(やしろひろかた)が各藩の儒者や知人宛に送った各地の風俗や習慣に関する質問状への回答書。buff.ly/2lcaLQu

537

承前)源義平は源頼朝の兄、源義賢は源義仲(木曾義仲)の父に当る人物です。義仲は当時3歳で、合戦の最中に家臣と共に信濃国へ逃れます。現在開催中の企画展「平家物語―妖しくも美しき―」では、木曾義仲が登場する場面を展示中です。#妖しくも美しきbuff.ly/2KNuY9O

538

昭和47年(1972)5月15日、沖縄が日本に復帰し、令和4年(2022)で50周年となります。当館では「沖縄復帰50周年記念特別展 公文書でたどる沖縄の日本復帰」を開催中です。画像は沖縄復帰記念式典で佐藤榮作首相が読んだ式辞の一節です。この機会にぜひご覧ください。 buff.ly/2IgMIdf

539

540

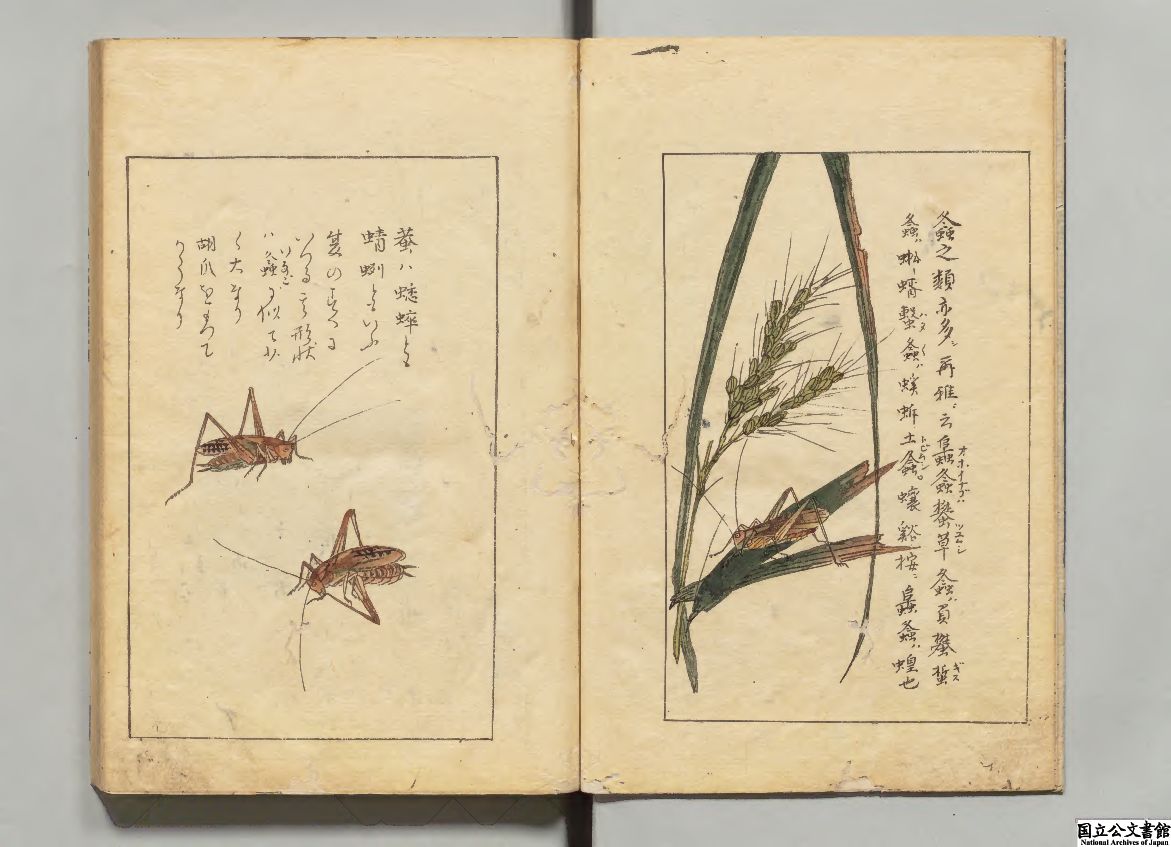

最近、夜には虫の音がよく聞こえますね。画像は『虫豸図譜(ちゅうちずふ)』より、キリギリス(右)とコオロギ(左)の図。同書は江戸時代の虫類図鑑です。コオロギは夏の末に現れ、その形状はイナゴに似て少し大きく、キュウリをもって飼うと記されています。

buff.ly/2F9BKtx

541

推古天皇36年3月2日(628年4月10日)、『日本書紀』に日本最古の日蝕(日食)の記録が残されています。この後、その影響かのように推古天皇が崩御。この日蝕は事実なのか、天文学的見地からも研究がされているそうです。画像は徳川家康の命令によって書写された慶長御写本。

buff.ly/37YuUQj

542

まだまだ暑い日が続いていますが、暦の上では今日(8/7)は立秋。朝晩の涼しさに少し秋の気配を感じるかも? 画像は慶長年間に木製の活字で印刷された『万葉集』で、この季節にふさわしい和歌が載っています――秋立ちて幾日もあらねばこの寝ぬる朝明の風はたもと寒しも buff.ly/3zoZEtE

543

今日はこの季節によく見かける花「アサガオ」をご紹介。画像は『あさかほ叢』より珍種の朝顔です。文化13年(1816)に浅草で朝顔の品評会が開かれたことをきっかけに、江戸で朝顔の栽培が大流行。多種多様な朝顔が開発され、中には現在に伝わっていないものもあります。

buff.ly/2ybJpku

544

実りの秋ですね。画像は『本草図譜』より、「橡実」(どんぐり)です。どんぐりは、コナラ、ミズナラ、クヌギ、カシワ、アラカシ、シラカシ等の果実の総称ですが、狭義にはクヌギの果実を指します。資料では、クヌギの果実を取り上げていると考えられます。 buff.ly/3lSbd6U

545

文政13年(1830)8月4日は、幕末の思想家、吉田松陰の誕生日です。松陰は松下村塾で明治維新の指導者らを育成したことで知られています。画像は、明治22年(1889)に、藤田東湖らと共に正四位(位階のこと)を追贈された際の資料です。buff.ly/2vd6xPS

546

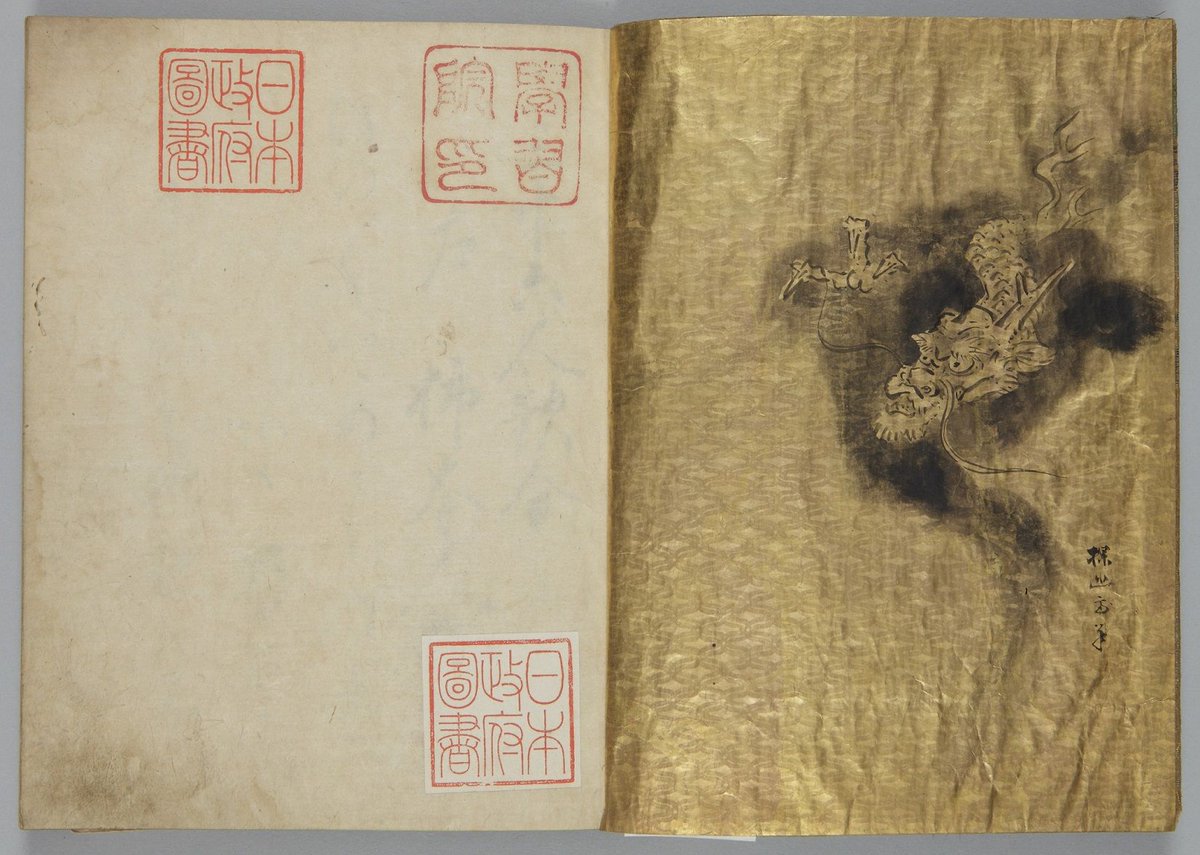

#デジタル展示 「将軍のアーカイブズ」のご案内

将軍の図書館・アーカイブズである御文庫(紅葉山文庫)をテーマに、家康の愛読書、吉宗の閲覧資料、紅葉山文庫の施設と蔵書を管理した書物方の業務や業績などを紹介します。ぜひ、ご覧ください。

buff.ly/32mfDae

547

548

549

今日(10/2)は豆腐の日。これにちなんで江戸時代の高級料亭の豆腐料理のレシピをご紹介します。画像は、浅草の料亭八百善の主人が著した『江戸流行料理通』より、うつろ豆腐、ぎせい豆腐のレシピです。 buff.ly/3Ux7FGu

550

今日(10/24)は関孝和(1640頃~1708)の命日。孝和は江戸時代前中期の数学者です。画像は『括要算法』より、円に内接する多角形から円周率を計算しています。同書は、孝和の没後、弟子が遺稿を整理して刊行したものです。 buff.ly/3EN0YL8