501

502

503

桜の開花宣言の直後、まさに花冷え…雪が降ったと思ったら今度は気温が上がるそうですね。週末には満開になりますでしょうか。楽しみです。画像の『桜品』は宝暦8年(1758)に刊行された桜の図譜。69種の桜を取り上げシンプルな図と共に開花時期や花葉の特徴を解説しています。digital.archives.go.jp/DAS/meta/listP…

504

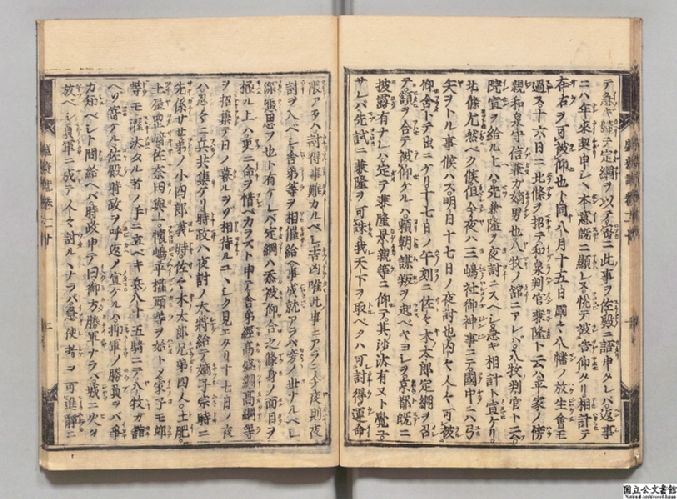

承安5年(1175)6月、鹿ケ谷の陰謀の露見によって、俊寛僧都らが鬼界ヶ島に配流されました。画像は元老院旧蔵の『平家物語』の挿絵で、俊寛が島に置き去りになる場面。詳しくは第2回企画展「平家物語―妖しくも美しき―」で!

buff.ly/2MiVk5O

505

今日(9/3)は迢空(ちょうくう)忌。歌人で学者の折口信夫の忌日です。代表作『死者の書』は奈良県の当麻寺の伝説を基にしたもの。蓮糸で曼荼羅を織り上げたという中将姫の物語です。画像は寛政11年(1799)に刊行された『日本大和州当麻寺化人織造藕糸西方境縁起説』より。

buff.ly/2YNw4fK

506

国立公文書館では4月15日(土)から令和5年度第1回企画展「家康、波乱万丈!」を開催します。家康ゆかりの合戦、家康に仕えた多様な家臣たち等に関する資料をご紹介します。会期は6/11(日)まで。皆様のご来館をお待ちしています。予約不要・入場無料。期間中無休。 archives.go.jp/exhibition/ind…

507

建保4年11月24日(1217年1月3日)、源実朝は渡宋のために船の建造を命令。翌年船は完成しますが、進水できず失敗します。画像は延享2年(1745)版『鎌倉繁栄広記』の挿絵。この物語では無謀な計画を阻止すべく、北条泰時らは船が動かないよう細工をしたことになっています。 buff.ly/3U1m0d2

508

画像は青花紙の製作方法を解説した絵図(公文録所収)。青花紙はツユクサの汁で染めた紙です。同資料は、博覧会事務局から正院宛に出された、明治初期の我が国の製糸・農業等の伝統的技術を紹介する出版届に添付された絵図です。buff.ly/2M5kIve

509

今日(11/3)と来月12/3はみかんの日。「いい(11)みか(3日)ん」の語呂合わせにちなむそうです。画像は『本草図譜』からミカンの図。「洞庭柑」と「紀伊国みかん」が描かれています。同資料は幕臣の岩崎灌園(かんえん)が編纂した江戸時代の植物図鑑です。buff.ly/34Ng013

510

自宅で過ごす時間が増え、食生活を見直した人もいることでしょう。画像は慶長18年(1613)版『徒然草』。健康のために大根を食べ続ける武士の話が載っています。意外な効果があったようで…?詳細は10月3日から開催の企画展「グルメが彩るものがたり―美味しい古典文学―」で!

buff.ly/3hIlaid

511

今日(9/22)は秋分の日。ますます日が短くなって一層秋が深まっていきますね。画像は紅葉山文庫旧蔵の『古今和歌集』より読み人知らずの歌――このまよりもりくる月の影みれば心つくしの秋は来にけり――木の間から漏れる月の光に、哀切漂う秋の訪れを詠んでいます。

buff.ly/2sY4wnf

512

天正10年(1582)6月13日、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は山崎の戦いで明智光秀に勝利して、主君織田信長の敵を討ちました。「三日天下」「天王山」は、この合戦に由来する言葉です。当館所蔵の『朽木家古文書』には、秀吉の朱印状も含まれています。buff.ly/2rX1eBE

513

陰暦12月21日は、紀貫之が『土佐日記』の旅へと出発した日です。国司として赴任していた土佐から京に戻るまでの旅路が、和歌と共に仮名で記されています。画像は紅葉山文庫旧蔵書の寛永20年版。冒頭に「十二月の廿日あまり一日」の語が見えますね。

buff.ly/2LqsksI

514

承前)『平家物語』では北条時政は壇ノ浦の戦いの後、平家の遺児の処刑を主導したとされます。画像は仔犬を追いかけたところを見つかってしまう平家の遺児・六代(平維盛の長男)。企画展「平家物語―妖しくも美しき―」ではあらすじパネルとして展示中。#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf

515

今日(4/26)はよい風呂の日。それに因んで温泉の絵を紹介します。画像は、『東海道名所図会』の中から箱根七湯として有名な塔之澤の旅宿の様子。同書は、東海道を題材とした絵入りの名所案内書です。

buff.ly/2VlQxa6

516

5月10日から16日までは愛鳥週間。それにちなみ、当館所蔵資料から鳥に関わる資料をご紹介します。画像は『華鳥譜』より「かはせみ」(かわせみ)の図です。同書は鳥類の図録で、万延2年(1861)に刊行されました。福山藩医の森立之が文章を書き、服部雪斎が画を描いています。buff.ly/35j7BkA

517

治承4年(1180)8月17日、源頼朝が挙兵しました。まず目代の山木(八牧)兼隆(平時忠の代理として伊豆国の国務にあたっていた)の館を襲撃し、やがて平家滅亡に至る源平合戦が始まります。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源平盛衰記』です。buff.ly/2w5EqTf

518

建暦3年5月2日(1213年5月23日)、鎌倉幕府の御家人和田義盛が、北条氏打倒を掲げて挙兵。和田合戦が始まります。一族滅亡に繋がる内紛は、再来年の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 でも描かれるでしょうか?画像は『舞の本』より「和田酒盛」。曾我兄弟と義盛の対立が描かれます。buff.ly/2VU7ozO

519

元亀3年(1572)、織田信長は将軍足利義昭の行状に対して、17か条にわたって意見しました。画像は17か条を記した『尋憲記(じんけんき)』の一節です。『尋憲記』は奈良興福寺大乗院の門跡尋憲が自筆した日記で、重要文化財に指定されています。 #麒麟がくる buff.ly/2GfHmn4

520

明智光秀と羽柴(豊臣)秀吉は織田家臣団の中で功績を争うライバルでした。画像は『安土日記(信長公記)』より、天正8年(1580)に信長が佐久間信盛に与えた折檻状の一節です。光秀(日向守)と秀吉(羽柴藤吉郎)の功績が並べられています。 #麒麟がくる buff.ly/3ltEl1B

521

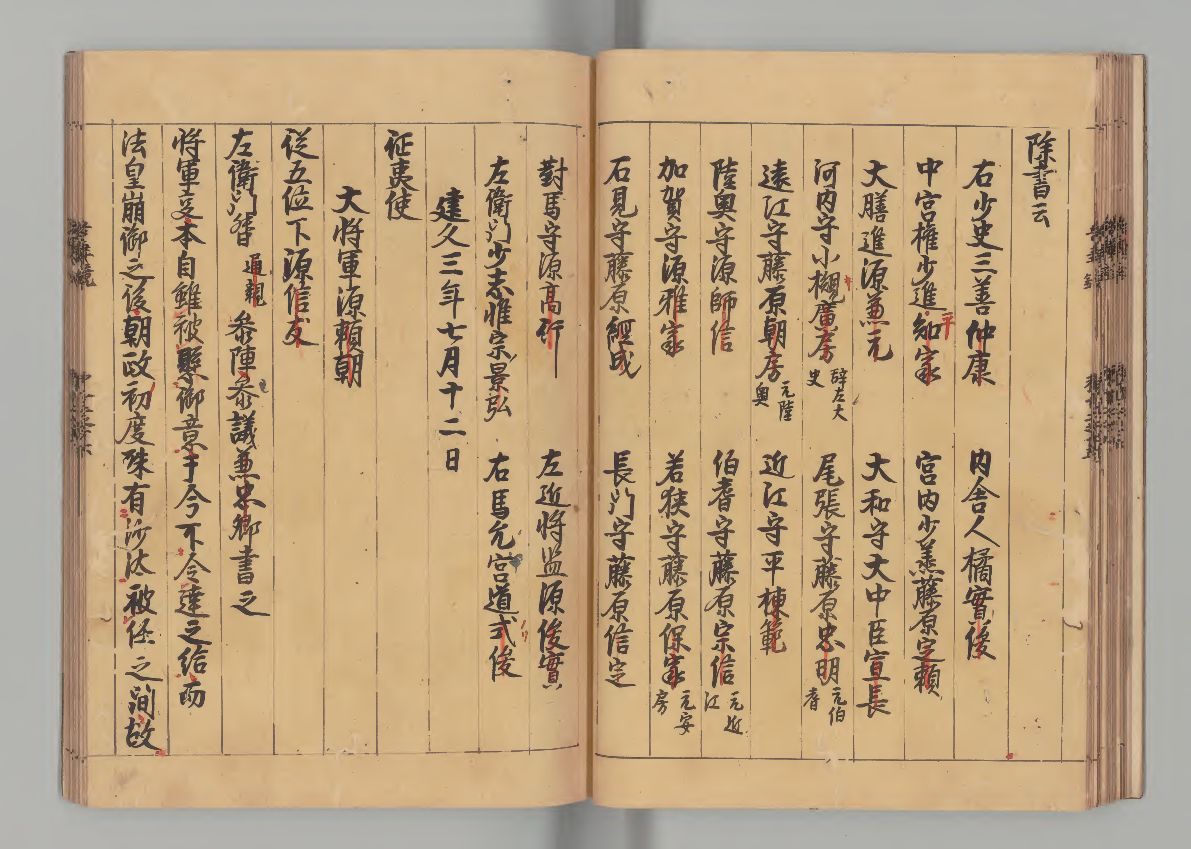

承久3年(1221)5月14日、後鳥羽上皇が「流鏑馬揃(やぶさめそろえ)」を名目に千七百騎あまりの武士たちを招集し、鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵しました。承久の乱の勃発です。画像は乱の顛末を描いた軍記物語『承久記』で、林羅山の旧蔵書です。buff.ly/2KS6JbW

522

523

2022年2月22日、猫の日ですね。回向院「猫塚」建立の経緯は諸説ありますが、その一つが、豪商・時田喜三郎の飼猫の話(画像は『雑事記』より)。いつも魚をくれる魚売りの窮地を救った猫が、金泥棒と思われ殺されるも、後に供養されたというもの。哀しくも優しい逸話です。 buff.ly/33Em0eO

524

749年4月14日、「天平」から「天平感宝」への改元が行われました。同年中に「天平勝宝」へと改元されたため、元号に関する記録書『元秘抄(げんぴしょう)』では省略されています。この後「神護景雲」まで、4文字の元号が続きました。 buff.ly/2uY1dxM

525

今日(9/7)は二十四節気の一つ「白露」。大気が冷えて露が置く頃。

画像は『伊勢物語』より「恋しくて死にそう」という男に返した女の歌

―白露はけなばけなゝむきえずとて玉にぬくべき人もあらじを―

消えるなら白露のように消えてしまえばいい、飾りにする人もいないでしょ

buff.ly/3jDTUTe