476

477

今日(1/6)は二十四節気の一つ「小寒」。冬の厳しさが増す「寒の入り」でもあります。画像は紅葉山文庫旧蔵の『古今和歌集』より、清原深養父の和歌――冬ながら空より花のちりくるは雲のあなたは春にや有らん――散りかかる雪を花に例えています。きっと雲の彼方は春ですね。

buff.ly/2sY4wnf

478

今日(2/6)は海苔の日。大宝元年(701)に制定された「大宝律令」に、様々な海産物が租税として納められ、その一つとして海苔が表記されていたことに由来します。画像は「養老令」の官撰注釈書である『令義解』より。海苔は「紫菜」と記されています。 buff.ly/2YEEBBn

479

本日(1/13)より開催の第4回企画展「太田道灌と江戸」では、画像の「長禄年中江戸図」を展示しています。同資料は、文化3年(1806)に作成された写しで、太田道灌が江戸城を築いた当時の江戸の様子を描いたとされる絵図です。buff.ly/2maHRAz

480

大化元年(645)のこの日、蘇我氏を倒した中大兄皇子が、日本初の元号「大化」を定めました。以来「令和」まで248の元号が定められています。昨年の改元にあたりご好評いただいた「平成」の書のクリアファイルは、当館ショップ、郵送での販売も承っております。

buff.ly/2Bc6CYx

481

元和2年(1616)4月17日、徳川家康がその生涯を閉じました。享年75。画像は『御実紀』より同日の記事。駿府城で死去したと記されています。現在開催中の企画展「家康、波乱万丈!」で原本を展示中! archives.go.jp/exhibition/ind…

デジタル展示「徳川家康」も併せてご覧ください。 archives.go.jp/exhibition/dig…

482

今年も残すところあとわずか。今日は和学講談所旧蔵の『新古今和歌集』から年の暮れを詠んだ藤原俊成女の和歌をご紹介します――隔てゆく世々の面影かきくらし雪とふりぬる年の暮かな――遠ざかる年月の思い出が去来して、薄暗い空に降る雪のように経る年の暮れであることよ

buff.ly/3rso94b

483

明日(1/15)から令和3年度連続企画展第3弾「近現代の文書管理の歴史-記録を守る、未来に活かす。-」を開催します。内閣の文書管理制度の変遷を中心に、文書管理の歴史についてご紹介する展示です。会場は東京本館1階、期間中無休、入場無料。詳細は当館HPをご確認ください。buff.ly/2IgMIdf

485

建武2年(1335)7月、北条時行(相模次郎、勝寿丸)が信濃国で挙兵。同月22日には武蔵国に進み、足利直義の軍を破りました(中先代の乱)。画像は紅葉山文庫旧蔵『梅松論』より、時行の挙兵を伝える記事。同書は南北朝時代の歴史書ないし軍記物語です。 #逃げ上手の若君 buff.ly/3PBfCHA

486

慶応4年(1868)1月3日、戊辰戦争の最初の戦いとなる鳥羽伏見の戦いが始まりました。画像は『慶明雑録』より1月4日、5日の鳥羽の戦場の様子を描いた絵図です。図をよーく見ると、真ん中に「錦の御旗」が翻っているのがわかります。

buff.ly/2Tcojeb

487

初夢に見ると縁起が良いものとして、「一富士二鷹三茄子」という文句がありますね。画像は『富岳細見記(ふがくさいけんき)』より、三保の松原から望む富士山の図。同書は江戸時代末期に成立したと推測される富士山についての案内記です。よい一年になりますように。

buff.ly/2KVbHci

488

大治3年8月15日(1128年9月11日)、武田信義が生まれました。甲斐源氏の棟梁で、 #鎌倉殿の13人 では #八嶋智人 さんが演じていましたね。画像は教部省旧蔵の『編纂本朝尊卑分脉図』で、これによれば兄の逸見光長とは双子だったそうですよ。 buff.ly/3dmm0o8

489

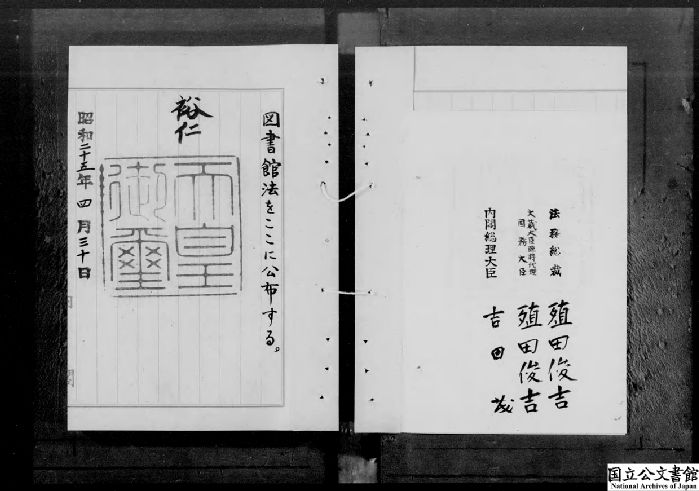

今日(4/30)は、図書館記念日。昭和25年(1950)のこの日、「図書館法」が公布されました。画像は、同法の御署名原本です。#図書館

490

慶長17年(1612)4月13日、宮本武蔵と佐々木小次郎が巌流島(船島)で決闘を行いました。結果は武蔵の勝利でした。画像は『二天記』のうち、武蔵が長岡佐渡守に送ったとされる書状の写しで、武蔵は島に渡る船について、佐渡守の船を辞退し、別の船を用意すると伝えています。 buff.ly/2I8dBUx

491

492

493

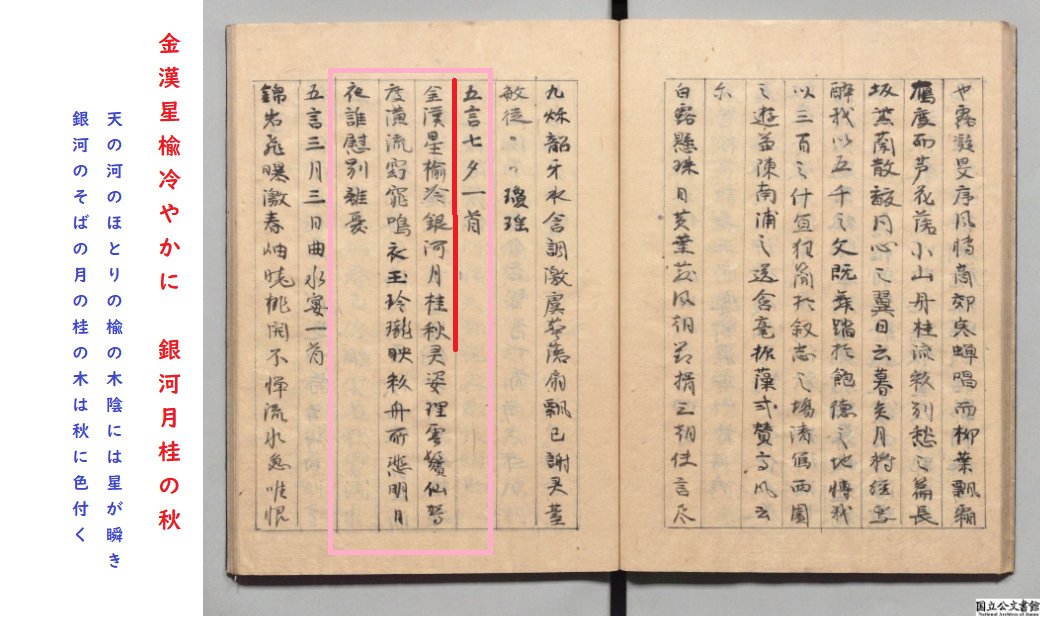

今夜(7/7)は七夕。天平勝宝3年(751)頃成立した日本最古の漢詩集『懐風藻』にも七夕の詩が載っています。画像は徳川家康の命令で書写された慶長御写本。新羅に学び、持統天皇から元正天皇の時代まで朝廷に仕えた山田三方(やまだのみかた)による詩の一節をご紹介します。buff.ly/3hpIgvD

494

アニメの舞台にもなっている埼玉県の春日部ですが、江戸時代には「粕壁」、「糟壁」と表記されていました。貝原益軒の紀行文『東路之記(あずまじのき)』にも「糟壁」と書かれています。明治以降も「粕壁」の表記は続き、現在も公共施設名などにこの表記が残っています。

buff.ly/3jy4dZ6

495

室町時代の武士蜷川親元が残した『殿中日々記』から、寛正6年(1465)5月部分をご紹介します。三河で狼藉を働く者達の討伐を命じられている松平和泉入道こそ、家康の6代前の当主信光です。この時松平氏は室町幕府政所執事の伊勢氏の配下として活動していました。 #どうする家康 digital.archives.go.jp/img/1254483/68

496

少しずつ春の訪れを感じる季節になりましたね。今日は季節の花をご紹介します。画像は『庶物類纂図翼』より「水仙」です。同書は、江戸時代の幕臣の戸田祐之(とだすけゆき)が著した薬草類の写生図画集で、国の重要文化財に指定されています。 buff.ly/2A6AxgH

497

8月8日は「世阿弥忌」。世阿弥の没年は嘉吉3年(1443)頃と推定されています。当館所蔵の『夢跡』(『夢跡一紙』)は、生前に世阿弥が急逝した息子元雅へ宛てた追悼文で、現存最古の写本です。buff.ly/2u6AtNu

498

今日(8/22)は室町幕府3代将軍足利義満の誕生日です。延文3年(1358)生。画像は重要文化財である『朽木家古文書』から、永和3年(1377)8月22日付の「足利義満袖判下文」。文書の袖(右端)には義満の花押があり、佐々木(朽木)氏秀に所領を安堵する旨が記されています。

buff.ly/2EfC4qq

499

昭和20年(1945)5月14日未明の空襲により名古屋城が焼失しました。名古屋城は徳川家康が幕府の威信をかけて築いた、日本三名城のひとつに数えられる城でした。画像は、昭和20年12月に第一復員省が作成した名古屋市の「戦災概況図」の一部で、矢印の部分が名古屋城です。

buff.ly/3boFbae

500

もう明日が待ちきれない!?―いつしかとまたぐ心をはぎにあげて天のかはらをけふや渡らん―歌人藤原兼輔の『兼輔集』収載のこの和歌は旧暦7月6日に詠まれたもの。七夕の逢瀬を待ちきれない彦星が、恋心も足も丸出しにして天の川を渡っています。ユーモアに満ちた和歌ですね! buff.ly/3w67Fjq