451

452

2020年は子年。『古事記』では炎に囲まれた大国主命(オオクニヌシノミコト)を救うのがねずみ。「内はほらほら(ふらふら)、外はすぶすぶ(すすふふ)」と鳴きます。これは「外は燃えても穴の中は安全」という意味で大国主命は地面を踏み抜いて炎を逃れたといいます。

buff.ly/2u8TYFW

453

慶長8年(1603)2月12日、徳川家康が征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開きました。画像は『東照宮将軍宣下之記』の冒頭部分。伏見城に勅使を迎え、将軍宣下を受けました。 digital.archives.go.jp/img/1214607

#家康 の生涯については、デジタル展示「徳川家康」でもご紹介しています。

archives.go.jp/exhibition/dig…

454

長州藩の維新志士の1人で、明治期の政治家として活躍した井上馨。 #青天を衝け では #福士誠治 さんが演じています。井上と渋沢栄一は大蔵官僚として開化政策を推進しましたが、他の官僚たちとの対立を深め共に辞職します。画像は「公文別録」より2人が正院に提出した辞表。 buff.ly/3ElfmYc

455

456

457

昭和20年(1945)8月6日広島に、9日には長崎に原子爆弾が投下され、甚大な被害をもたらしました。画像は広島と長崎の裁判所の検事が司法省に提出した被害の報告書です。デジタル展示「昭和20年」から全文をご覧いただけます。原爆の日(原爆忌)に、平和への思いをはせて。 buff.ly/3jaWm4V

458

永享12年(1440)3月、前年自害した鎌倉公方足利持氏の遺児で日光山に逃れていた安王丸・春王丸を下総の結城氏朝が保護。室町幕府に対して挙兵し、結城合戦が勃発します。画像は『結城戦場物語』から。幕府派・結城派に分かれる家もあり、関東の情勢は混迷を深めていきます。buff.ly/3sSPSh5

459

今が旬の魚といえば、鰹(かつお)。「初鰹」のシーズンですね。画像は幕臣の屋代弘賢が編纂した百科全書『古今要覧稿』より。同書は天保13年(1842)までに560冊が幕府に献上されますが、天保15年の江戸城本丸火災で焼失。当館は内務省購入の弘賢旧蔵本を所蔵しています。buff.ly/2ALAeM5

460

今日(3/6)は二十四節気の一つ「啓蟄」。暖かくなって冬眠していた生き物たちが目覚める頃です。江戸時代の昆虫図譜である『虫豸図譜(ちゅうちずふ)』よりヤモリ(守宮)とイモリの図です。なんだか可愛らしく描かれていますね。これなら虫やトカゲが苦手な方も大丈夫かも。 digital.archives.go.jp/img/3948133/24

461

慶長20年6月11日(1615年7月6日)、戦国武将で茶人の古田織部が豊臣家との内通のかどで切腹しました。その名前は現在も陶器の #織部焼 に残り、また人気漫画『 #へうげもの 』でも親しまれていますね。画像は万治3年(1660)版の『古織伝』で、織部の茶道を伝えています。 buff.ly/3g4hUA7

462

「国立公文書館デジタルアーカイブ」をご存じですか?デジタルアーカイブでは所蔵資料約151万冊の検索ができ、うち約32万冊の資料画像がオンラインで利用できます。ダウンロードした画像は学習・研究・出版・画像素材など様々な用途に無料でご利用いただけます。

buff.ly/39GxIEM

463

今日(2/4)は立春。暦では春でも、まだ寒いですよね。画像は室町時代に書写された『和漢朗詠集』。立春を詠んだ壬生忠岑(みぶのただみね)の和歌が引用されています。『和漢朗詠集』は声に出して読みたい和漢の詩歌を集めたアンソロジー。名歌ばかり載っているんですよ。

buff.ly/2qCfQ7g

464

治承2年(1178)11月12日、平清盛の娘徳子と高倉天皇の間に皇子(のち安徳天皇)が誕生。このとき一条戻り橋に12人の童子が出現し、皇子誕生を予言したと『源平盛衰記』には記されています。その正体はなんと安倍晴明の式神だったとか…!?buff.ly/2zxWFzs

465

治承4年4月9日(1180年5月5日)、以仁王(もちひとおう)が令旨を発し、源氏が平家打倒の兵を挙げました。ところがまもなく敗死。画像の『平家物語』は、首のない以仁王の遺骸が運ばれる場面。、画面手前の池の中には、以仁王を見捨てた家臣が隠れている姿が描かれています。

buff.ly/346jxW3

466

今日(11/1)は #犬の日 。子を多く産む犬は、子宝や安産の象徴でもあります。犬をかたどった張子は、子どもの魔除けやお宮参りの祝い物にも喜ばれる縁起物です。釈迦の生涯を当世風にアレンジした江戸時代の読み物『釈迦八相倭文庫』の挿絵にも、犬張子が登場します。 buff.ly/3gAF0ki

467

関東甲信地方も梅雨入りが発表されましたね。どんな権力者でも雨は思うままにならないもの。鎌倉時代の説話集『古事談』には、雨のせいで法要が三度も延期となったことに怒った白河院が、雨を獄舎(牢屋)に入れたという逸話が載っています。画像は紅葉山文庫旧蔵書。buff.ly/3gwUulK

468

469

今日(4/17)は徳川家康の命日です。元和2年(1616)、75歳で没しました。画像は「慶長年録(元和年録)」より、同日の記事。同書は、徳川氏を中心とした諸記録を年次順に記述した書です。buff.ly/3JvcObh デジタル展示「徳川家康」も合わせてご覧ください。buff.ly/3uv6Hj0

470

藤原道長は競馬(くらべうま)を好み、頻繁に邸宅で競馬を行っていたそうです。画像は『源氏物語』「蛍」の巻より、光源氏の邸宅で催された競馬の場面。現在開催中の企画展「競い合う武士たち―武芸からスポーツへ―」にて展示中(8/30まで・無休)! buff.ly/2TXGPcU

buff.ly/2IgMIdf

471

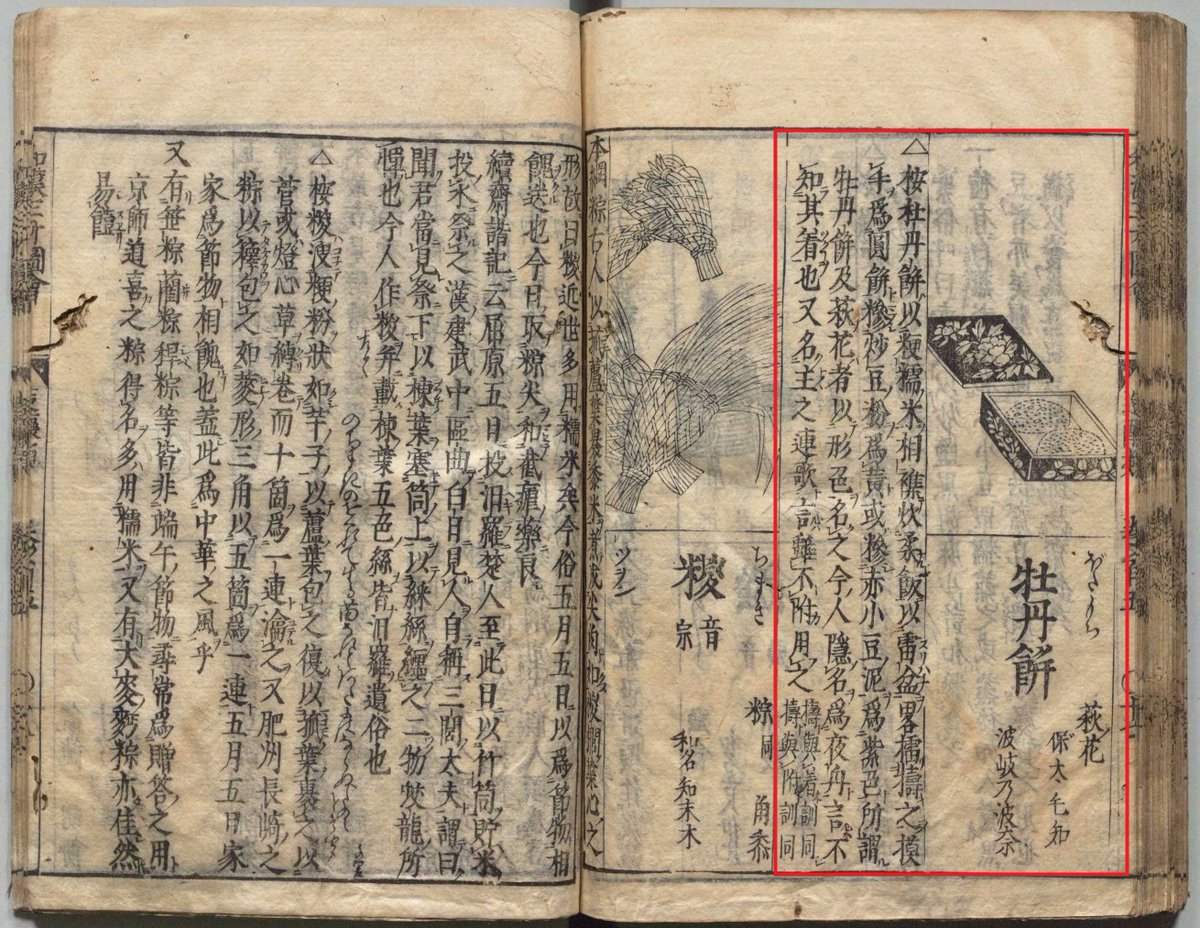

今日(3/18)は彼岸入り。皆様は「ぼたもち」(おはぎ)を召し上がりますか?画像は『和漢三才図会略』より牡丹餅(ぼたもち)です。同書は江戸時代中期、正徳から享保の間に刊行された図入りの百科事典。図をよくみると、牡丹柄の箱に収められていますね。 digital.archives.go.jp/img/4219842/18

472

春が旬のたけのこ。寛永20年(1643)にわが国で最初に出版された料理本『料理物語』にもたけのこ料理がでています。からし和え、汁、漬物、すし、焼く、蒸す等様々な調理法で食べられていたことがわかります。 buff.ly/3vyAw1x

473

治承4年(1180)8月17日、源頼朝が伊豆国で挙兵しました。平氏政権に不満を持つ以仁王の令旨に呼応した頼朝は、平氏側の山木兼隆(伊豆国の目代)を討ち、反平氏の狼煙を上げました。画像は『吾妻鏡』の該当部分です。buff.ly/2KNuY9O

474

明治5年(1872)鉄道開業当時の図「鉄道寮運輸掛官員制服伺」には車長、駅長、改札方など様々な鉄道職員の制服が描かれています。車長とは現在の車掌にあたります。buff.ly/3sKCzym ショップでは車長の制服をモチーフにした飴を販売中。当館オリジナルです! #鉄道150年 buff.ly/3EVetX6

475

今日は季節の花をご紹介。画像は『本草図譜』より、「かまやましょうぶ」(蒲山菖蒲)です。アヤメ科の濃い紫色の花。同書は江戸時代に幕臣の岩崎灌園(いわさきかんえん)が編纂した植物図鑑で、約2000種を収録しています。

buff.ly/3gg9NOK