426

427

\「ねこねこ日本史」コラボ企画/

企画展「家康、波乱万丈!」では、家康に仕えた多様な家臣たちを紹介。会場内には、#ねこねこ日本史 に登場する家康と徳川四天王(酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政)のキャラクターパネルを設置しています。 archives.go.jp/exhibition/ind…

428

開催中の特別展「1964 高度成長と東京オリンピックの時代」では「東京地下高速鉄道網図」を展示しています。昭和33年(1958)ごろの計画図で、実際の路線とは異なる部分もあります。何色がどの路線になっているのか推測してみるのも面白いですね。(5/23まで・無休、入場無料)buff.ly/2IgMIdf

429

久寿2年8月16日(1155年9月14日)、源義賢が大蔵館(現在の埼玉県比企郡嵐山町あたり)で、甥の義平に襲撃され討死(大蔵合戦)。幼少だった義賢の次男は信濃で匿われ、成長してのち木曽義仲と名乗ります。実は埼玉生まれなんですよね。画像は天正18年(1590)写『平家物語』。 buff.ly/3peFbTC

430

431

外出できない日々が続くと、気分も落ち込みがち。当館所蔵の『枕草子』に「つれづれなぐさむるもの(徒然を慰めるもの)」という段を見つけました。これによれば「物語。碁。双六。三~四歳の子供のおしゃべり。果物」等々。古典は私たちに今も生活のヒントを与えてくれます。

buff.ly/2BG8HvT

432

今日(4/1)はエイプリル・フール。嘘をついてもいいとされている日です。嘘といえば『竹取物語』の一節。かぐや姫に求婚するために、くらもちの皇子は蓬莱まで行ったという嘘の冒険談を語ります。画像は林家旧蔵の『竹採物語』で江戸時代初期の書写。 buff.ly/2xCEVCL

433

天明3年(1783)、浅間山が噴火。特に、7月上旬には、火山灰が江戸にまで到達したといわれる大噴火が発生しました。利根川には土砂が堆積し、洪水が増加したり、舟運にも影響が出るなど、大きな爪痕を残しました。画像は『視聴草』から噴火の様子を描いた図です。buff.ly/2SQrUUL

434

今日(10/5)は #ビートルズ レコードデビュー60周年の日。バンド名の由来の一つはビートル(カブトムシ)だそうです。それにちなみ、カブトムシの図をご紹介します。画像は江戸時代の虫類図鑑『虫豸図譜(ちゅうちずふ)』より。「俗ニカブトムシト云」と記されています。 buff.ly/3dSFGR1

435

永万元年6月25日(1165年8月3日)、歴代最年少で六条天皇が即位。数え2歳ですが、満年齢では7か月でした。即位式の最中に乳母が授乳したという逸話も。画像は江戸時代初期に書写された『平家物語』より、平時忠(清盛の義弟)が和漢の幼帝を引き合いに出す場面です。

buff.ly/2zVGsJg

436

今日(11/11)は折り紙の日。折り紙は、儀式の装飾用に紙を折った飾りや、贈り物を包む作法である「折形(おりがた)」が遊戯として発展したものともいわれています。今年のクリスマスプレゼントは伝統的な「折形」で包んでみませんか?画像は『包結記』より「玄緒餅包事」。

buff.ly/2CqxnWi

437

438

実りの秋ですね。今日は秋の果物をご紹介します。画像は『本草図譜』より「葡萄」(ぶどう)です。同資料は幕臣の岩崎灌園(いわさきかんえん)が編纂した江戸時代の植物図鑑。当館では同図をモチーフとした絵はがきも販売中です。

digital.archives.go.jp/das/image-j/M2…

439

4月1日は新年度の始まりです。しかし、明治初期は必ずしも4月1日が年度の始まりではありませんでした。明治19年(1886)から4月1日が会計年度の始まりとされたことで、年度の始まりとして定着しました。画像は「御署名原本」より会計法(明治22年法律第4号)の条文です。

buff.ly/2xGaKOr

440

夏の花といえば朝顔ですね。育てた経験がある方も多いのではないでしょうか。画像は『あさかほ叢』より。同書は朝顔の珍種を収録した多色刷の図集です。江戸時代後期には変化朝顔の栽培が大流行しました。画像の朝顔も不思議な形ですね。 buff.ly/2ybJpku

441

延元3年/建武5年閏7月2日(1338年8月17日)、新田義貞が越前藤島で討死。後に南朝の忠臣として顕彰されますが、当時は朝敵として獄門にかけられました。画像の『太平記』の挿絵には、恋人の勾当内侍(こうとうのないし)が義貞の首の前で泣き崩れる様子が描かれています。 buff.ly/3wchgW4

442

秋も深まり、紅葉が美しい今日この頃。日中でも寒い日が多くなってきましたね。11月26日は「いい風呂の日」。しっかりお風呂で温まっていますか?少し気が早いですが、来年開催の第4回企画展のテーマは「温泉」。江戸時代の資料を中心に温泉との関わりを紹介します。どうぞお楽しみに!

#いい風呂の日

443

慶応4年(1868)正月、鳥羽・伏見の戦いが起こりました。画像の「慶明雑録」によると、この戦いでは「鉄砲本込(もとごめ)」(後装式ライフル銃)が使われたことがわかります。同資料は、企画展「戊辰戦争―菊と葵の500日―」で展示中です。#菊と葵の500日buff.ly/2IgMIdf

444

445

446

天皇陛下の外出を行幸、皇族の方の外出を行啓といいます。令和元年の秋の特別展は皇室の行幸啓がテーマ。そこで行幸啓に関する文書をご紹介します。画像は昭和2年(1927)に制定された行啓扈従(こじゅう)文官服制によって定められた行幸啓にお供する高等官の服装です。

buff.ly/2N0AP1f

447

慶応4年(1868、明治元年)5月15日、上野戦争(彰義隊の戦い)が起こりました。これに先立って、徳川慶喜の水戸謹慎に伴って彰義隊を脱退した渋沢成一郎は、後に箱館戦争へ参加します。画像は明治5年、成一郎が従兄の渋沢栄一の仲介で明治政府に出仕した際の文書です。

buff.ly/3blrhsa

448

今日(11/7)は立冬。寒さが近付く頃。紀貫之は恋人への募る想いを冬の寒さに託して詠んでいます――おもひかねいもがりゆけば冬の夜の川かぜさむみちどりなくなり――この和歌を詠じれば例え夏でも寒さを感じるとまで評されたとか。画像は紅葉山文庫旧蔵『拾遺和歌集』。 buff.ly/3zpRwtF

449

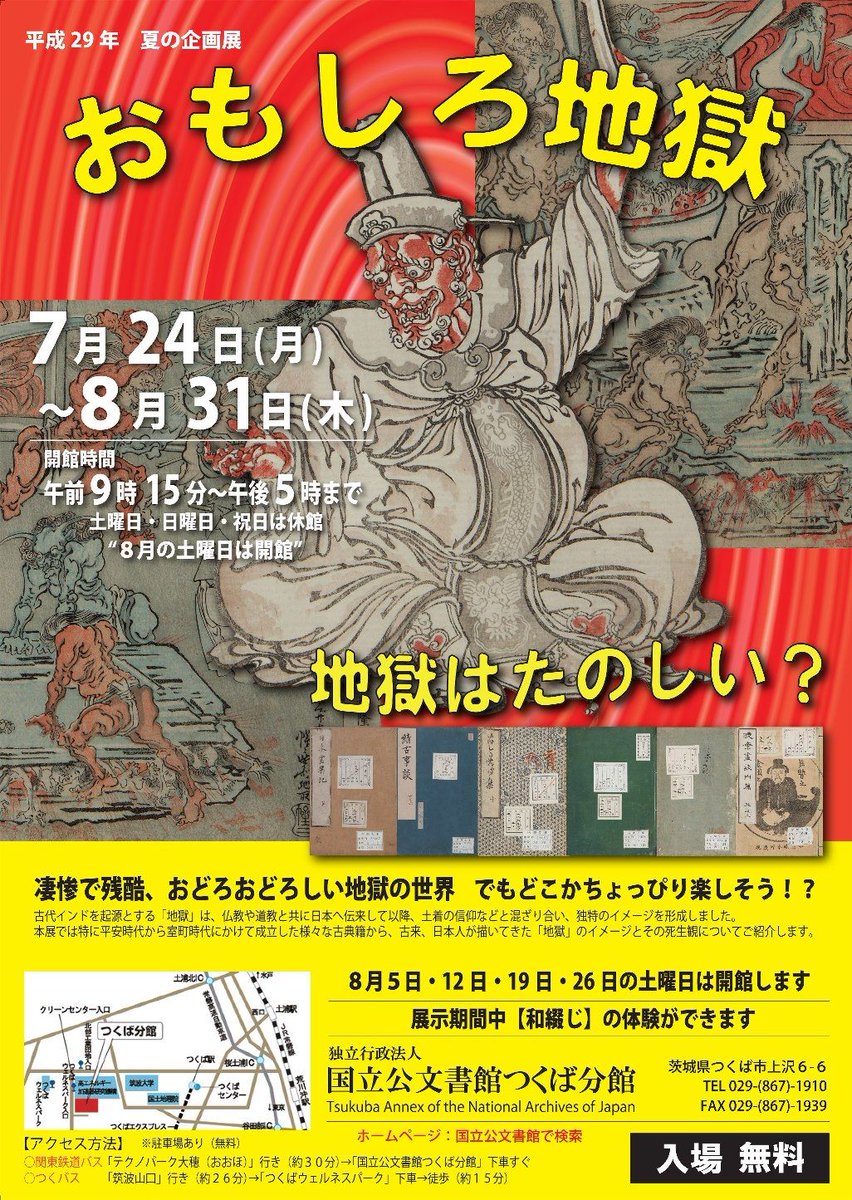

7月24日(月)から、つくば分館にて夏の企画展「おもしろ地獄-地獄はたのしい?-」を開催します!古来より日本人が描いてきた地獄のイメージや死生観を様々な古典籍からご紹介します。期間中は、和綴じによるメモ帳作りも体験できます。

buff.ly/2t3CIMd

450

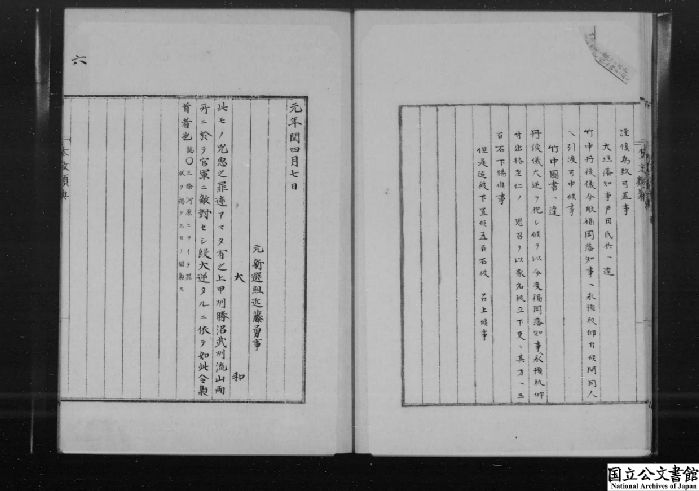

慶応4年4月25日(1868年5月17日) 、新選組の近藤勇が中仙道板橋宿近くの板橋刑場で処刑されました。画像は、「元新選組近藤勇甲武両州問ニ於テ官軍ニ抗セシ科ニ依リ梟首ニ処ス」です。#新撰組