401

402

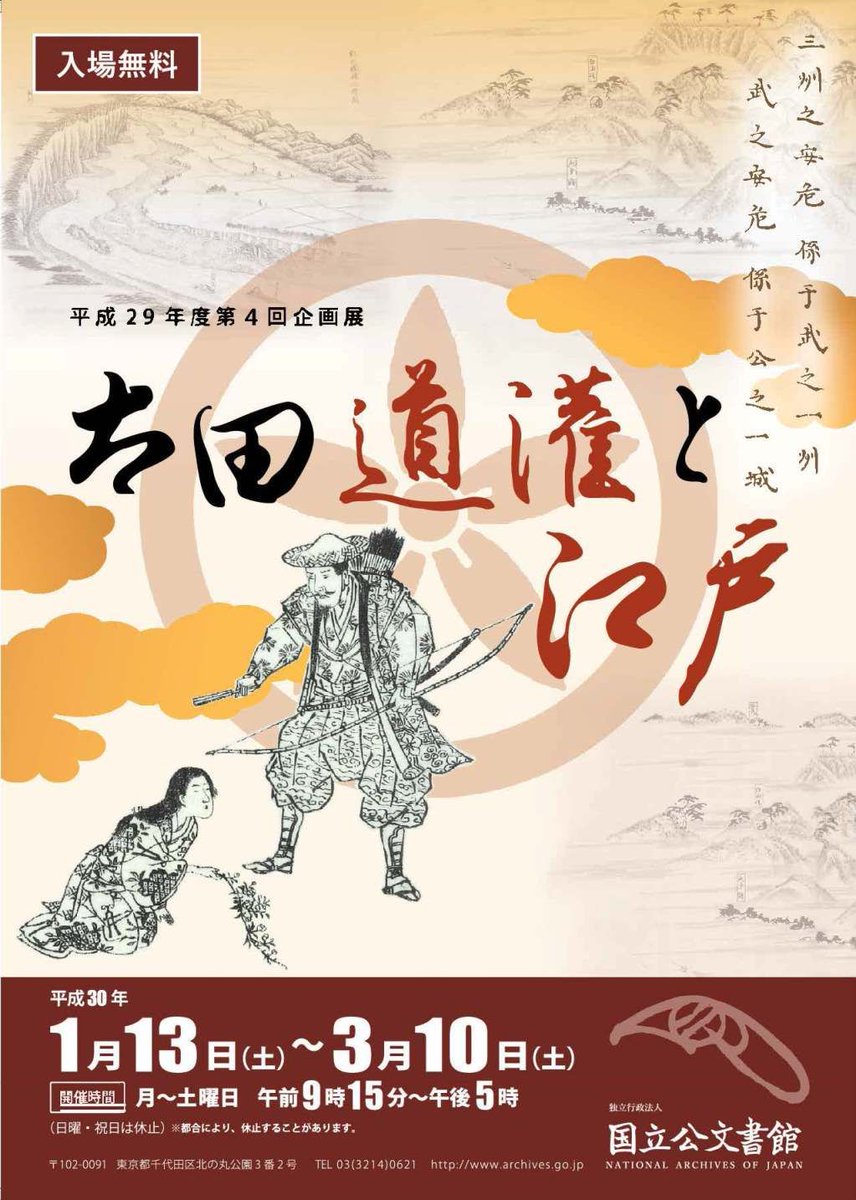

平成30年1月13日(土)より第4回企画展「太田道灌と江戸」を開催します。江戸城を築いた武将、太田道灌。その生涯に関する資料と徳川家康入部以前の中世の江戸に関する資料を取り上げ、道灌が生きた15世紀後半の関東の戦乱についてご紹介します。 どうぞお楽しみに!buff.ly/2C4pFQB

403

承前)一方で武士にとっては、小豆は縁起のよくない食べ物でした。江戸時代の武家故実書『軍用記』によれば、小豆は煮ると割れやすく、切腹を思わせるので、男子の祝い事には用いてはならないとのこと。その代わりとして、煮ても割れにくいささげが使われていたようです。

buff.ly/2FnHVcm

404

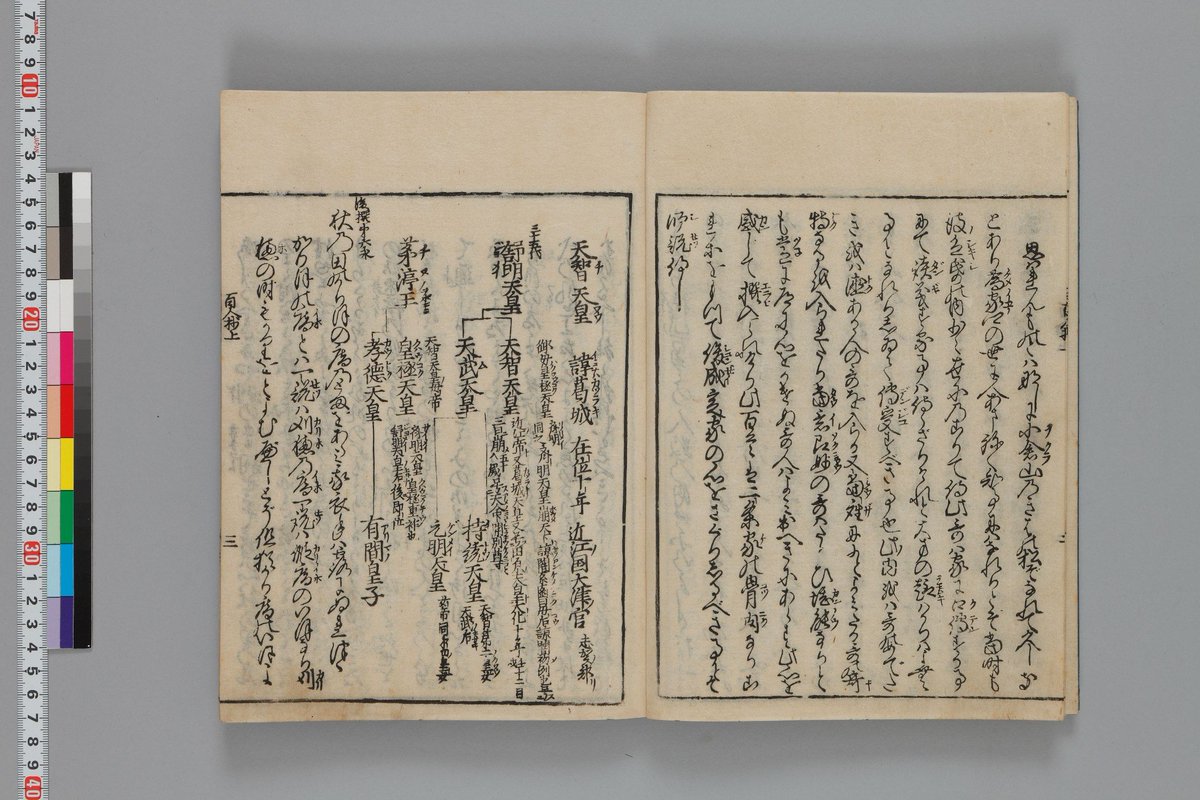

いよいよ明日(7/21)から、第2回企画展「平家物語―妖しくも美しき―」が始まります。今回の企画展では、『平家物語』に収められている、天狗・怨霊・物怪(もののけ)などが登場する不思議な逸話についてご紹介します。ぜひご来場下さい。#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf

405

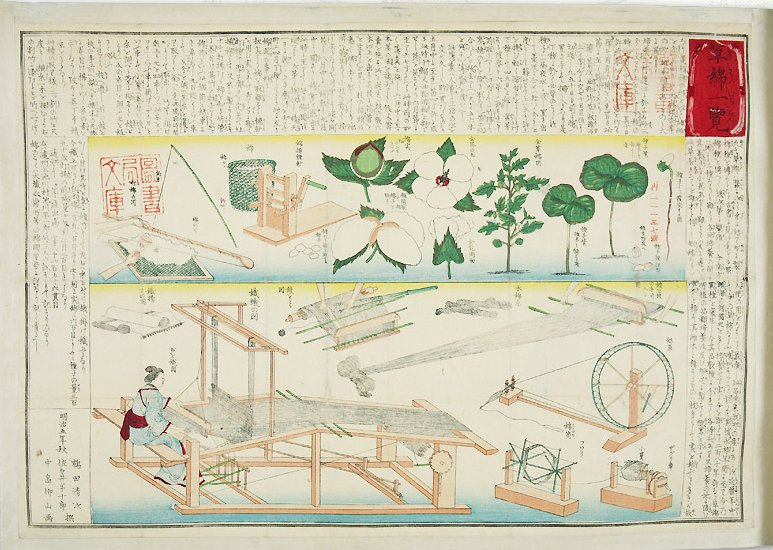

当館ではどこでも無料で楽しめるコンテンツとして、デジタル展示を公開しています。1月に新規公開した「江戸の花だより」は江戸時代の人々の植物へのまなざしをご紹介する展示。江戸時代の名所図会等には、四季の花を楽しむ当時の人々が描かれています。ぜひご覧ください。buff.ly/3Kk1Eb2

406

407

いまから30年前の平成3年(1991)6月3日、長崎県の雲仙普賢岳で大火砕流が発生し、多数の犠牲者を出しました。普賢岳は寛政4年(1792)にも噴火しており、地震も長期間継続したと言われています。画像は天保9年(1838)に完成した「天保国絵図肥前国」から島原付近を拡大したもの。 buff.ly/3uEb5sI

408

夏の行事といえば盆踊り。しかし盆踊りは風紀を乱すという理由で禁止されていたこともあります。禁止に反発し踊りを強行しようとする若者と警官の間でもめ事も起こりました。画像は、大正2年(1913)に和歌山県知事から内務大臣へもめ事の詳細を報告した文書です。 buff.ly/3fKjDK8

409

天平15年5月27日(743年6月23日)、墾田永年私財法が発布されました。自分で開墾した土地の私財化を認めたもので、三代後に返納が義務付けられていた三世一身法からの大きな転換でした。画像は徳川家康の命によって書写された慶長御写本『続日本紀』より。 buff.ly/2XkYMoW

410

天正5年(1577)10月10日、織田信長に反旗を翻した松永久秀を、織田信忠を総大将とする織田軍が攻め滅ぼしました。『安土日記(信長公記)』では松永は天守に火をかけ焼死したと記されています。大河ドラマ #麒麟がくる では、松永久秀を #吉田鋼太郎 さんが演じていますね。

buff.ly/2PT6RNk

411

今日(8/23)は二十四節気の一つ「処暑」。暑さが一段落する頃。歌人の壬生忠岑が詠んだ歌を思い出しました――夏はつる扇と秋の白露といづれか先はをかむとすらん――夏の扇を置くのと秋の白露が置くのとはどちらが先になるか――秋の涼しさが待ち遠しい!画像は『忠岑集』。 buff.ly/3xVEArK

412

6月6日は楽器の日。画像は『楽器衣冠図』から琵琶の図で、パーツ毎の名称や寸法が記されています。また、パーツ毎に使用する木材も書かれており、様々な木材を組み合わせていたことがわかります。次のコマ(6コマ目)には細かいパーツの寸法も載っています。ぜひご覧ください。

buff.ly/2XQE91N

413

嘉承元年(1106)7月上旬、源義家が没しました。通称「八幡太郎」。武士の世の基礎を築き、のち源氏が東国を拠点に活動するきっかけを作った人物です。画像は林羅山旧蔵の『陸奥話記』で、前九年の役を舞台に若き義家が奮戦する場面。「驍勇絶倫、騎射如神」の字が見えます。

buff.ly/3dHrLav

414

415

かつて日本にも、夏時刻法により、昭和23年(1948)5月1日に開始されたサマータイムがありました。初年度を除き、4月の第1土曜日から9月の第2土曜日までを1時間早めるというものでしたが、日本に馴染まず、昭和27年4月11日に同法は廃止されました。 buff.ly/3ueDNDU

416

食欲の秋の味覚といえば栗。画像は『本草図譜』より。同書は幕臣で本草学者の岩崎灌園(かんえん)が編纂した植物図鑑。約2000種の草木が収録されています。文政11年(1828)に完成しました。当館では灌園の自筆の写本を所蔵しています。buff.ly/2NFHutH

417

今日(11/22)は二十四節気の一つ「小雪」。雨が雪に変わり始める頃です。画像は、歌人としても高名だった戦国武将、細川幽斎の家集『衆妙集』の元禄4年(1691)版、豊臣秀吉の初雪の歌が載っています。夜明けの前にすぐに幽斎へ届けたそうで、秀吉の風流な一面がうかがえます。 buff.ly/3x0mTss

418

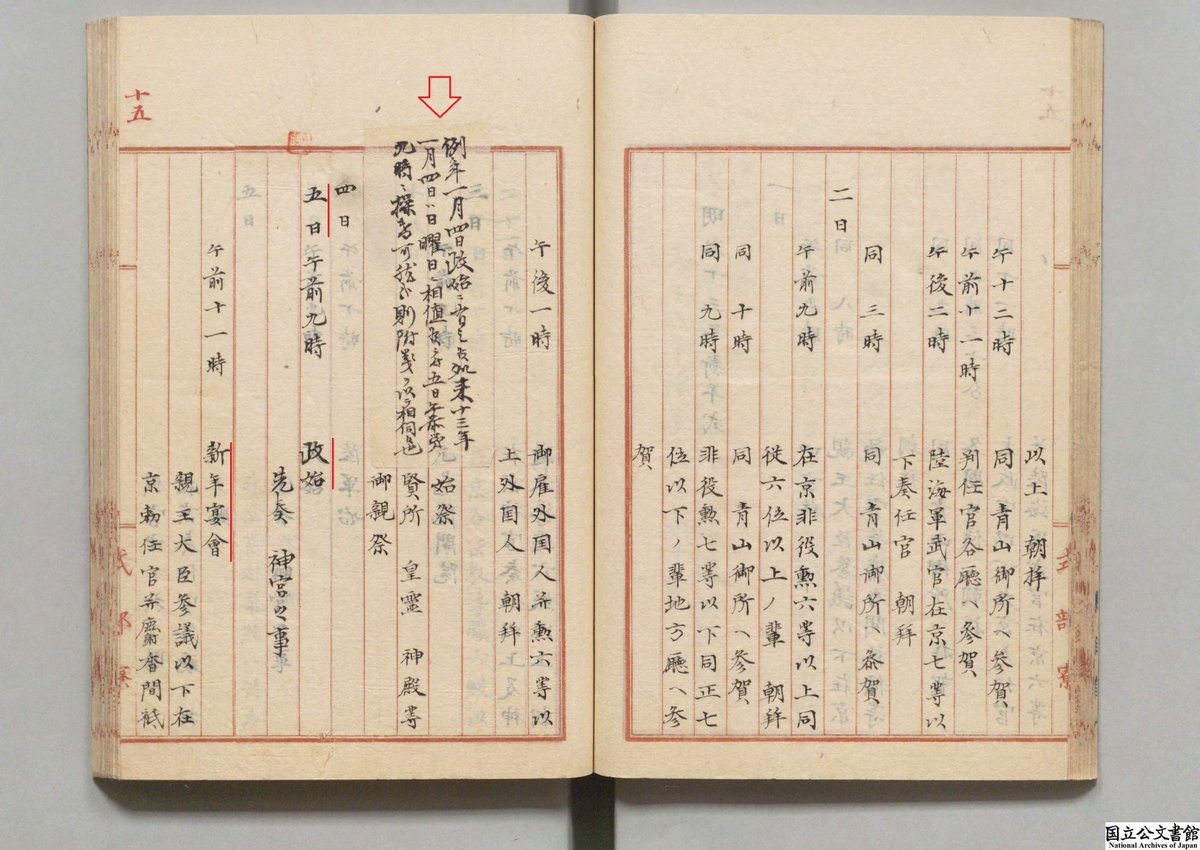

今日(1/4)は仕事始。明治政府も4日から政始(まつりごとはじめ)でした。明治13年(1880)の「公文録」の記事には4日が日曜日だったので5日を政始にすることが注記されています。ただこの日は午前11時から新年宴会。本格的に政務が動き出すというわけではないようです。 buff.ly/3EwiHm0

419

10月は神無月とも呼ばれますね。全国の神様が出雲大社に集まる月だそうです。画像は「公文録」より、明治8年(1875)に内務大丞林友幸が太政大臣三条実美に提出した出雲大社修繕の伺書に添付された絵図です。ちなみに、出雲では10月は神在月と呼ばれるそうですよ。buff.ly/3ir4Cyo

420

この季節の雨は「虎が雨」と呼ばれています。旧暦5月28日の雨の夜、曾我兄弟が仇討を行ったことにちなみます。このとき死んだ兄の十郎には虎御前という恋人がいました。今でも虎は恋人の死に涙しているとか…。詳細は7月からの企画展「雨に詠えば―空模様の古典文学―」にて!

buff.ly/2IgMIdf

421

慶長15年(1610)8月20日、細川藤孝(幽斎)が没しました。戦国武将であると同時に、高名な文人でもありました。画像は幽斎が記した百人一首の注釈『百人一首抄』。現在開催中の企画展「ふしぎなふしぎな百人一首」でご覧いただけます!buff.ly/2wNWKxg

422

雪の多い季節になってきましたね。思い出すのは「香炉峰の雪はどのようなものでしょう?」と尋ねた定子に対し、清少納言が白居易の詩を元に簾をあげて答えたという『枕草子』の逸話。同じ話が鎌倉時代の説話集『十訓抄』にも載っています。挿絵には簾をあげる様子が。

buff.ly/3sl0Dqi

423

慶長5年(1600)9月15日、関ヶ原(岐阜県南西部)において、徳川家康の率いる東軍と石田三成を中心とする西軍の間で戦いが勃発しました。関ヶ原の戦いです。画像の『関原状』(太田牛一著)には家康が野上(関ケ原町)と関ヶ原の間に陣を張ったと記されています。

buff.ly/3bNnKlq

424

そろそろ北半球の皆さんは秋を、南半球の皆さんは春を迎えますね。ところで、明治5年(1872)に刊行された『挿画地学往来』の世界地図を見ると、東半球と西半球で描かれています。江戸時代後半以降、日本でもこのような両半球の世界図が用いられていました。 #どうぶつの森

buff.ly/320UnYe

425

現在開催中の企画展「平家物語―妖しくも美しき―」では、資料保存の観点から一部展示替えを行います。平家に伝わった太刀「小烏丸」の図(『刀劔図』)と平清盛像(『大臣影』)を見ることができるのは、今週末の8/4日(土)までですよ~!#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf