351

352

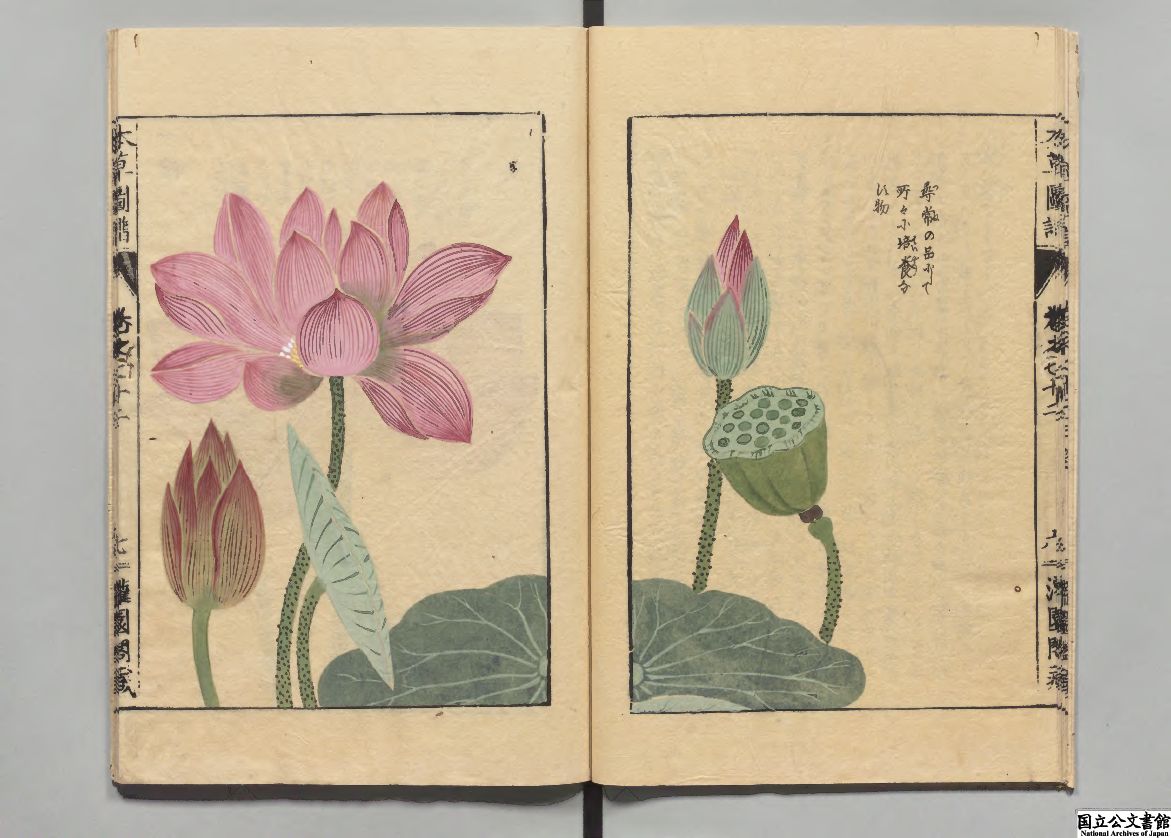

連続テレビ小説「 #らんまん 」の主人公のモデルは植物学者の牧野富太郎です。画像は江戸時代の植物学書『植学啓原』。西洋植物学の書を参考に、根の断面図や顕微鏡で観察した葉脈の図などが描かれています。自伝によると、若き日の富太郎もこの本を読んだそうですよ。 digital.archives.go.jp/img/4262985/24

353

後漢末期の184年3月、黄色い布を目印にした農民たちの武装蜂起、黄巾の乱が勃発。この混乱はやがて魏・蜀・呉の三国時代につながっていきます。画像は当館所蔵の重要文化財『全相平話』より『三国志』。元の時代に出版された、当館にのみ所蔵される現存最古のものです。buff.ly/2SxRZla

354

昭和4年(1929)8月16日、近代女子教育の先駆者、津田梅子が亡くなりました。わずか9歳でアメリカに留学し、約10年にわたり語学や自然科学などを学修。帰国後は女子教育の普及に努めました。2024年度から使用される新五千円券の肖像にも選ばれています。画像は「公文録」より。buff.ly/3iAptj8

355

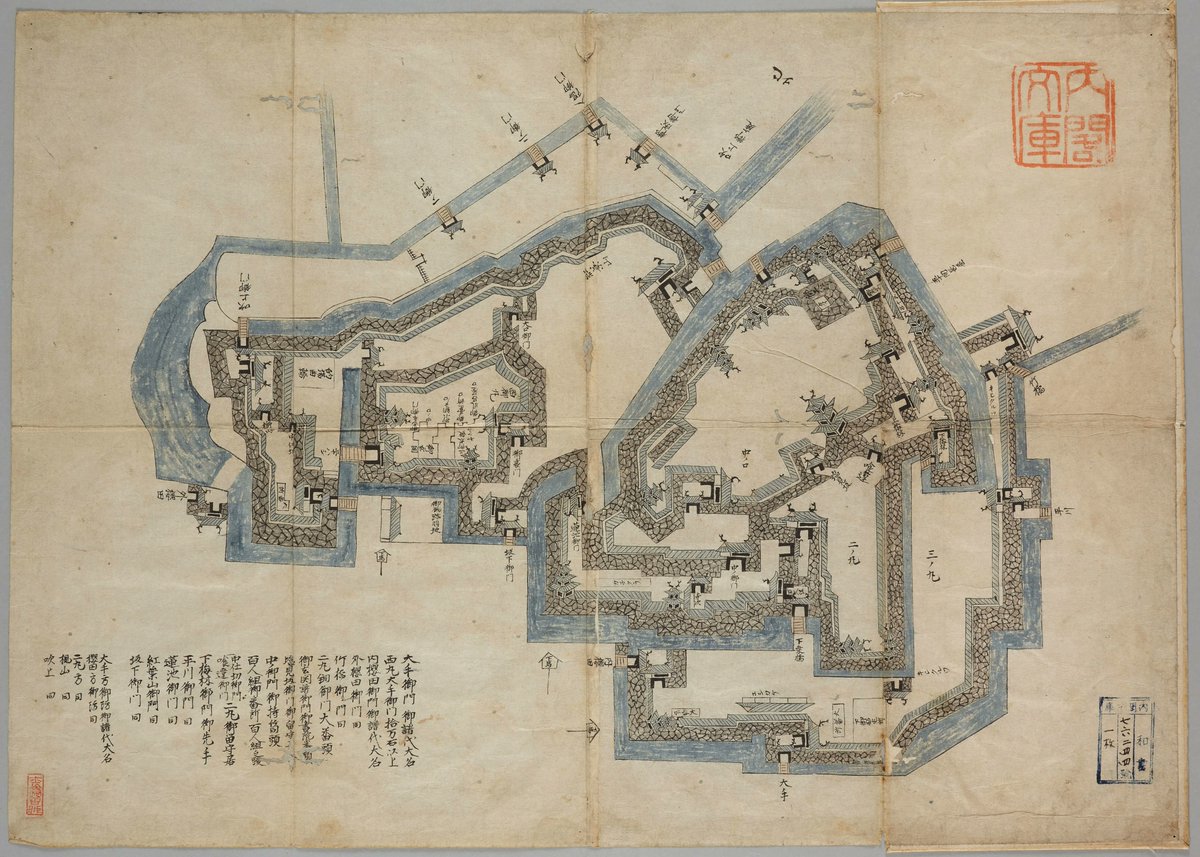

現在開催中の企画展「江戸城の事件簿」では、明日8/6から8/19まで、期間限定で「江戸城図」の原本を展示します。画像は江戸城の内堀部分を描いた絵図。御殿は描かれていませんが、石垣や門、櫓等の描写が詳細です。東御苑のお散歩の途中に立ち寄ってみませんか。 buff.ly/37SkqHT

356

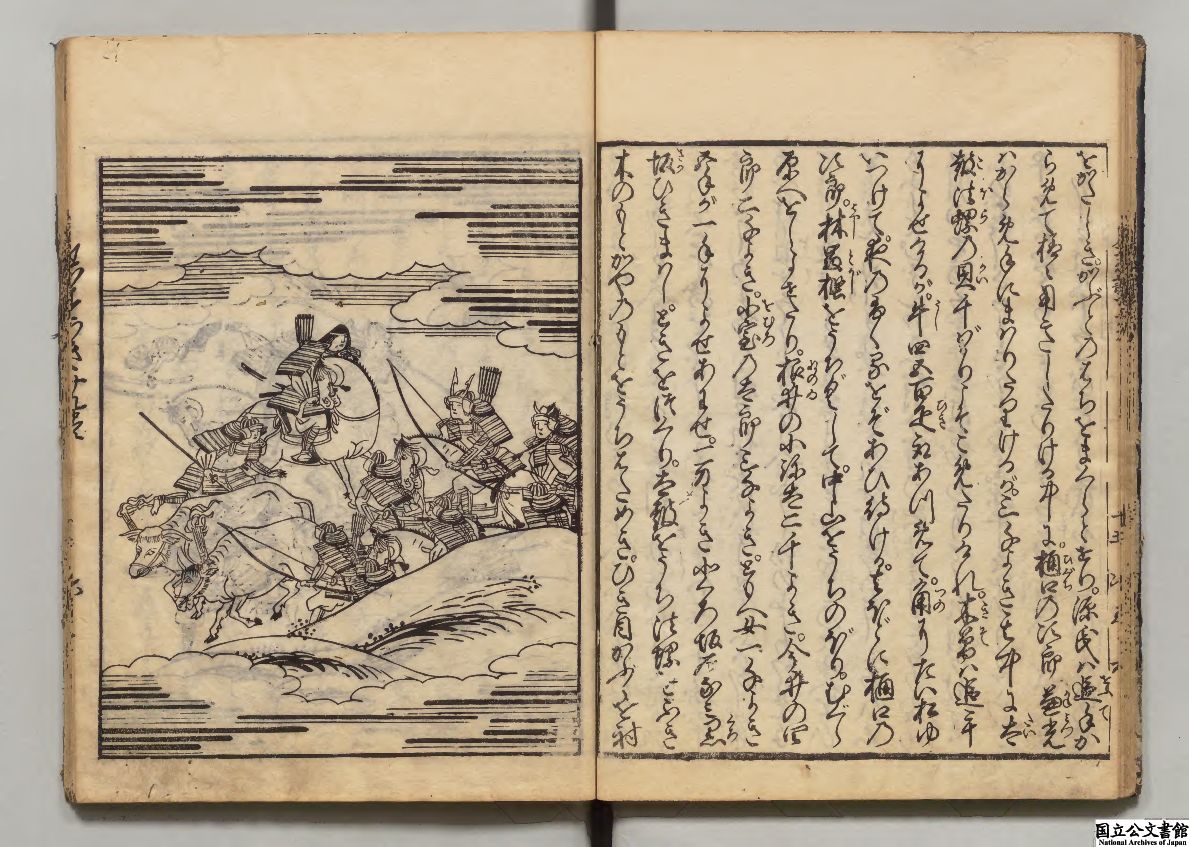

寿永2年(1183)5月11日、倶利伽羅峠の戦いで木曾義仲が平家の軍勢に勝利。『源平盛衰記』では角に松明を付けた牛をけしかけて敵を追い落とす「火牛の計」を用いたとされます。延宝8年版の挿絵には「火牛」や女武者巴御前の姿も見えますね。buff.ly/2FwEkV0

357

6月の旬の魚、スズキ。『平家物語』では平清盛に幸運をもたらしたとされます。清盛の乗る船に大きなスズキが躍り込み、それを皆で食べたところ、平家一門の繁栄に繋がったといいます。画像は江戸時代前期の絵入り本で、船の中で魚をさばく様子が描かれています。

buff.ly/2YkUPPm

358

明治31年(1898)11月12日、中浜万次郎が亡くなりました。漁師だった万次郎は操業中に漂流。アメリカ船に救助され、船員からは船名にちなみ「ヂョン(ジョン)」と呼ばれました。デジタル展示「漂流ものがたり」では画像の『漂客談奇』などを紹介しています。ぜひご覧ください。 buff.ly/3F7iR44

359

文政6年(1823)4月22日、江戸城西丸において刃傷事件が発生。西丸書院番士の松平外記(忠寛)は同僚5人を殺傷し、自刃しました。動機はイジメに対する復讐。画像は「松平外記刃傷御詮議一件」より。外記と被害にあった5人の生死や傷の状態について記されています。 buff.ly/3JSxiee

360

361

用明天皇2年8月2日(587年9月9日)は崇峻天皇が即位した日とされます。しかし、即位5年目に蘇我馬子の陰謀により暗殺。徳川家康が慶長19年(1614)に書写させた聖徳太子の伝記『聖徳太子伝暦』には、崇峻天皇を見た太子が「横死の相がある」と予言したという逸話が載っています。 buff.ly/3xcocmu

363

寒さが近付きつつあるこの季節、古代中国の俗信では「雀が海に入って蛤になる」と言われます。晩秋に雀が海に集まり、やがて姿を見なくなることから生まれた俗信だとか。画像は春秋時代の歴史書『国語』より晋の歴史を記した「晋語」。明代の刊行で、紅葉山文庫旧蔵書。 buff.ly/3EiyzfQ

364

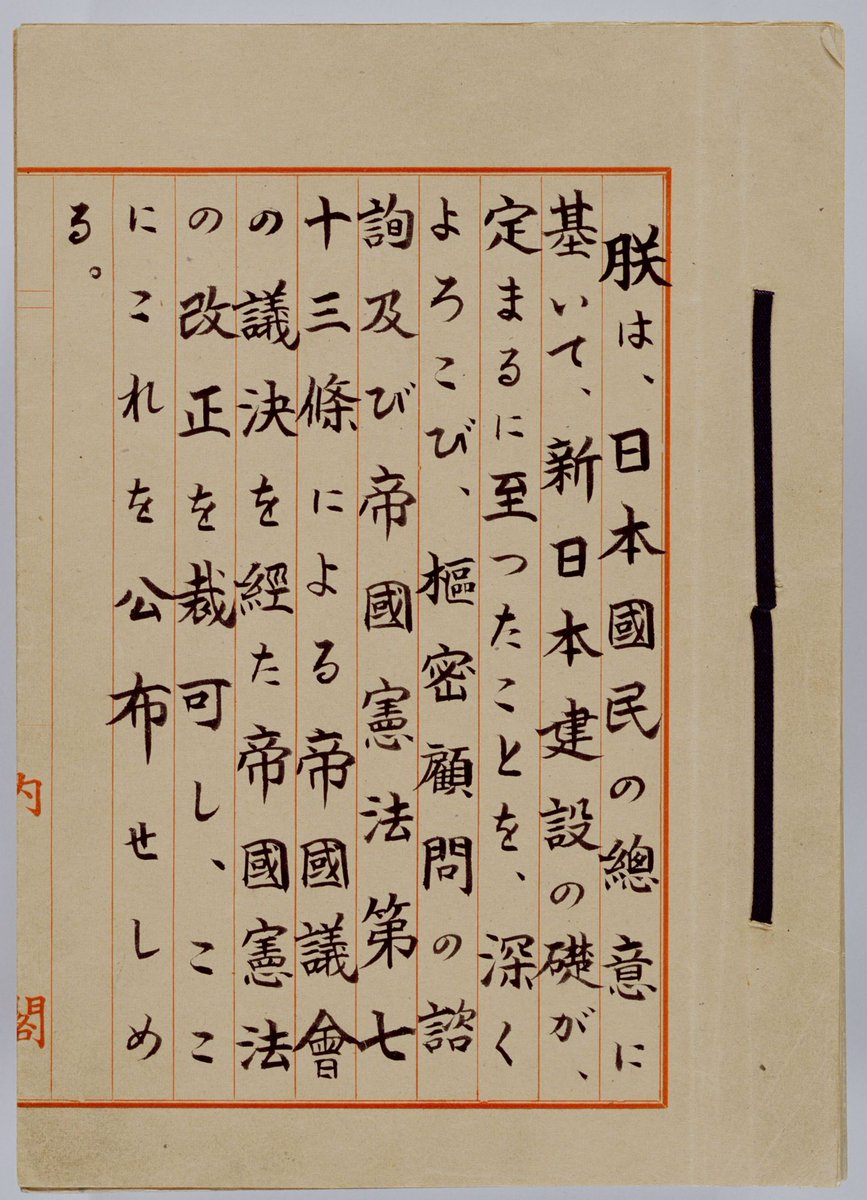

明治21年(1888)12月3日、愛媛県から旧讃岐国を分離し、香川県を設置することが裁可され、翌4日に公布されました。これにより、道府県の数が現在と同じ47となりました。画像は香川県設置を裁可した御署名原本になります。buff.ly/2iugvaO

365

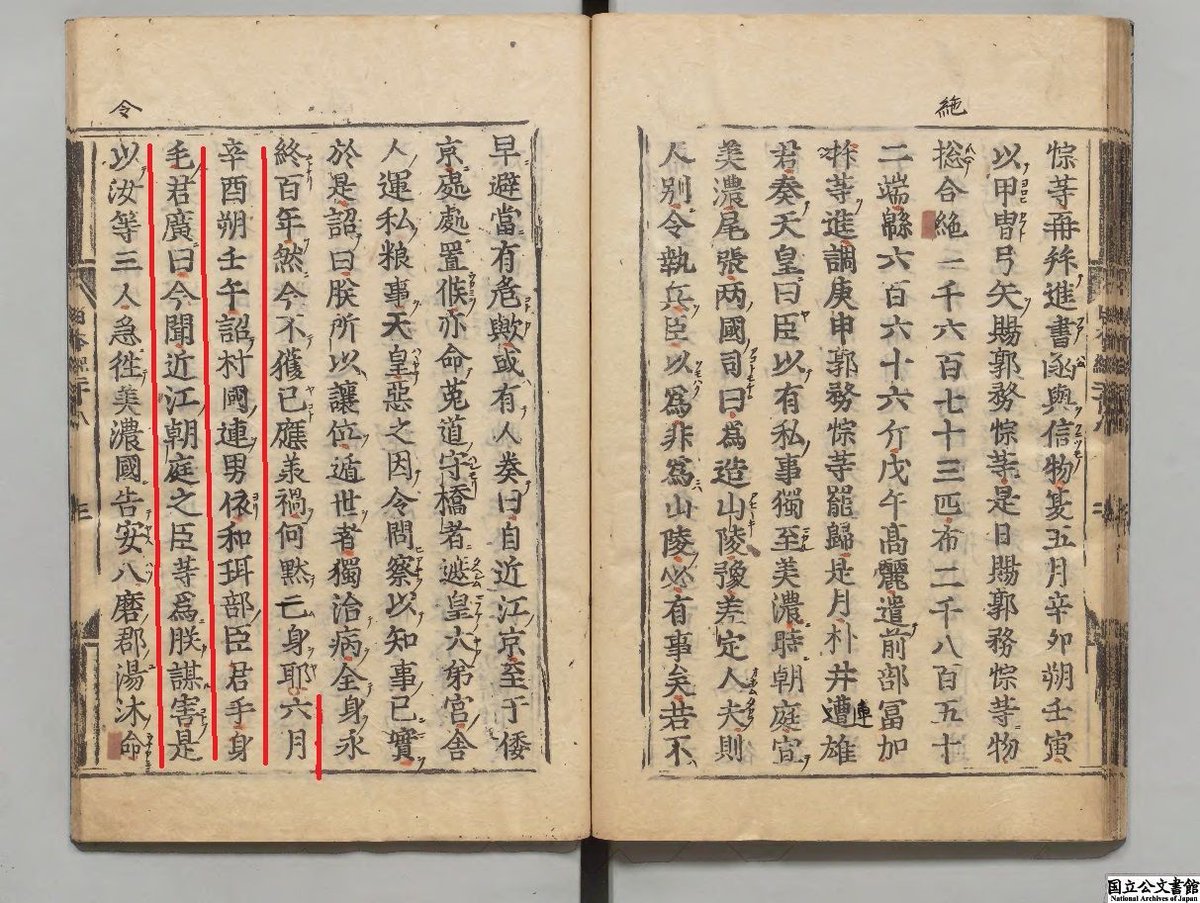

天武天皇元年(672)6月24日、大海人皇子(天武天皇)は、兄の天智天皇の子である大友皇子に対抗するため、吉野を脱出して東国へ向いました。これが、かの有名な壬申の乱の始まりとされています。当館は、日本書紀の写本を多数所蔵しています。buff.ly/2tADvpk

366

今日(3/5)は二十四節気の一つ「啓蟄」。春の気配を感じた虫たちが動き始める頃です。画像は承応3年(1654)版『源氏物語』より「胡蝶」の挿絵で、春の法要の際に紫の上は、鳥と蝶の装束の女童にそれぞれ桜・山吹の花を持たせたとか。春爛漫な挿絵ですね。 buff.ly/3syzu5m

367

慶安5年(1652)6月、江戸幕府は衆道(男色)の取り締まりのため、若衆歌舞伎を禁止しました。それを踏まえ、町中にてかぶき子のような若者を抱え置き、商売させることを禁じました。画像は『御触書寛保集成』の条文。

buff.ly/2JV6ImO

368

雨の多い季節になると『源氏物語』の「雨夜の品定め」を思い出します。例年この場面の載る「帚木」を紹介してきましたが、今年は『雨夜物語たみこと葉』を。これは国学者の加藤宇万伎(うまき)による「雨夜の品定め」の注釈書。初心者向けの工夫がたくさん施されています。 buff.ly/3zK33T8

369

370

季節の変わり目は服装に迷ってしまいますね。清少納言は『枕草子』に「三、四月の紅梅のきぬ」を「すさまじき物(興ざめな物)」に挙げています。陰暦四月はもう夏。確かに梅をイメージしたファッションでは季節外れですね。今も昔もオシャレは大変!?buff.ly/2Jb3x9x

371

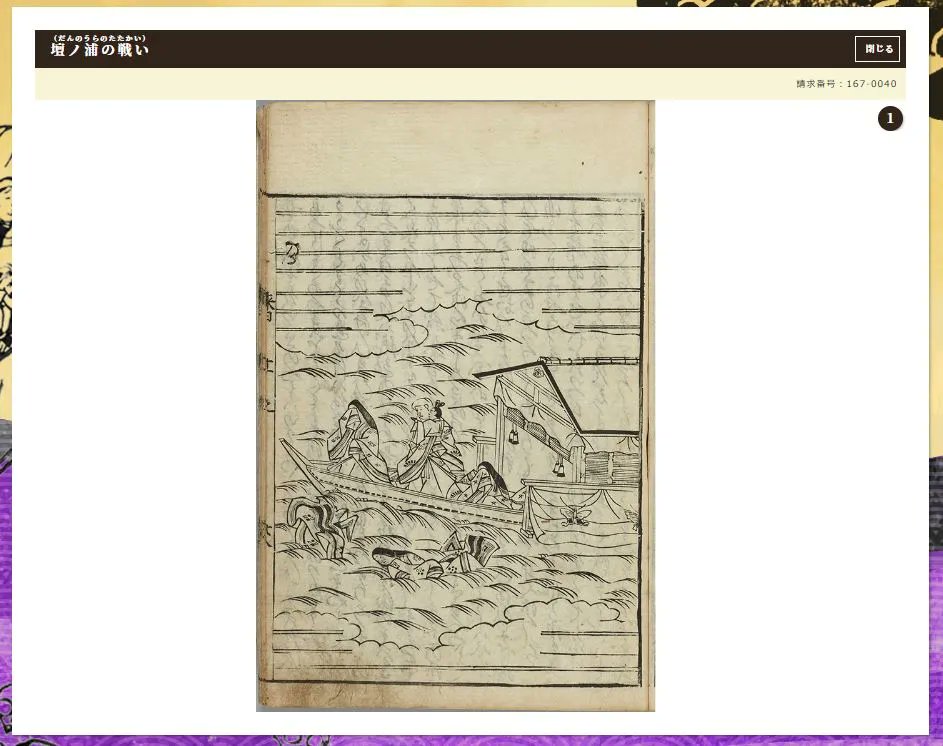

元暦2年/寿永4年(1185)3月24日、源平最後の合戦(壇ノ浦の戦い)が行われ、平家は滅亡しました。画像は平仮名絵入本の『平家物語』より、安徳天皇を抱く二位尼(中央)と入水する女房たちの挿絵。digital.archives.go.jp/img/4179501/29

デジタル展示「平家物語」も合わせてご覧ください。archives.go.jp/exhibition/dig…

372

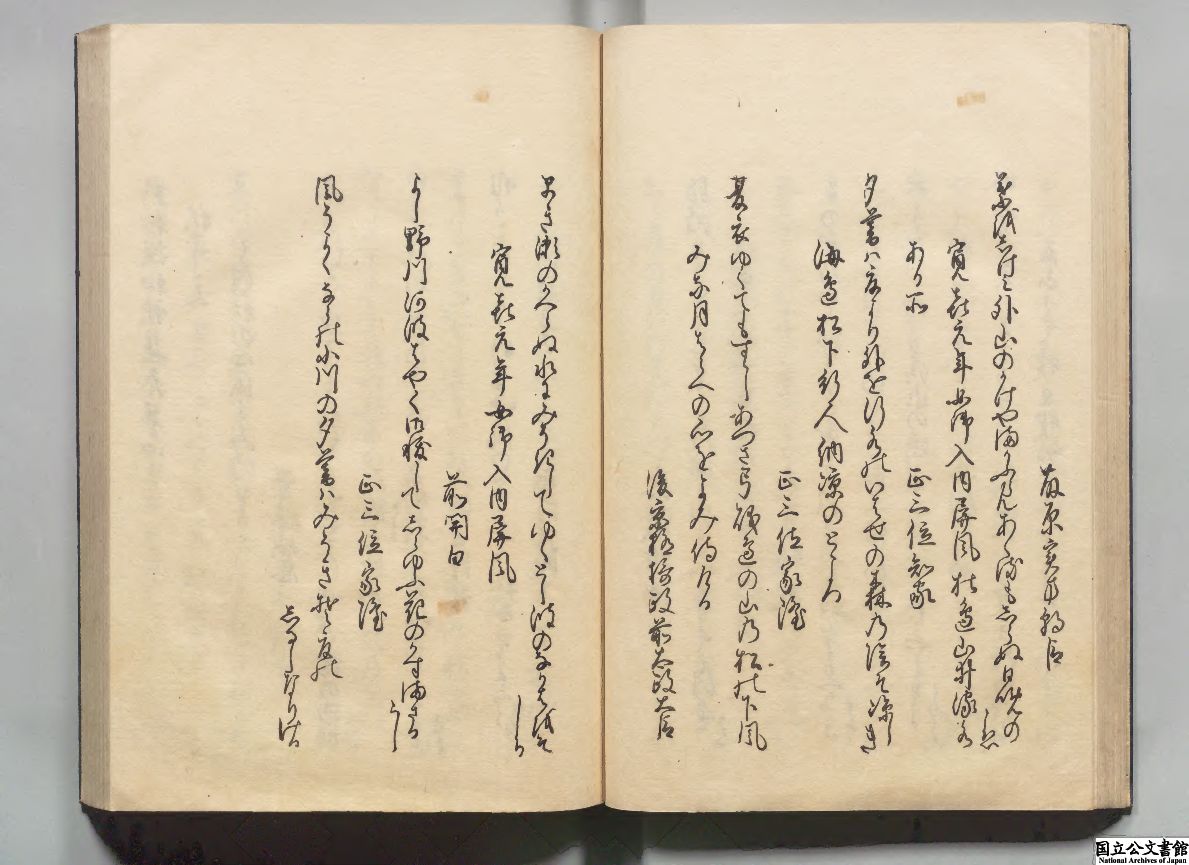

延喜3年(903)2月25日、菅原道真が左遷先の大宰府(太宰府)で没しました。のち天変地異が続いたことから、朝廷に祟りを為したとされ畏れられました。画像は道真が編んだとされている『新撰万葉集』の写本で、林羅山が所蔵していたものです。buff.ly/2Hxw4GE

373

374

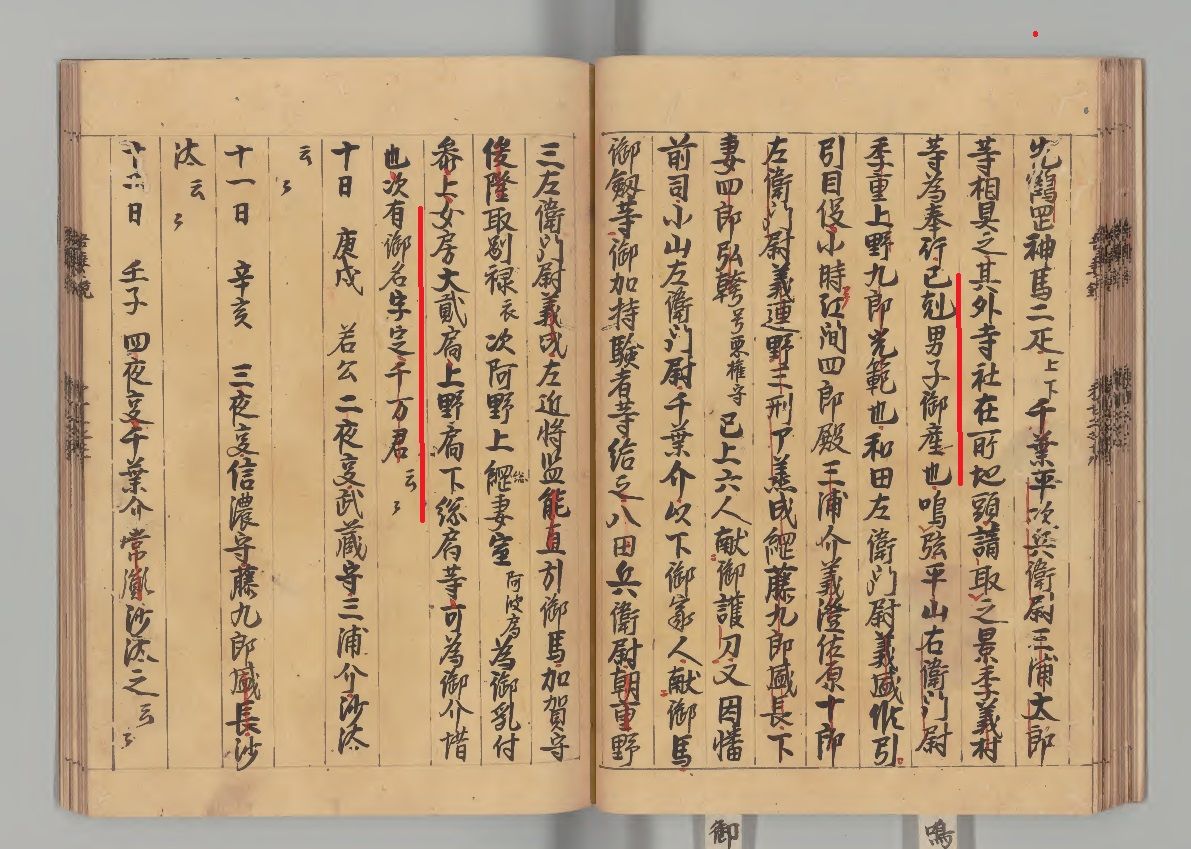

建久3年(1192)8月9日、源実朝が誕生しました。鎌倉幕府第3代将軍で、『金槐和歌集』をまとめた歌人としても有名です。画像は『吾妻鏡』の該当部分で、巳の刻(午前10時頃)に生まれ、「千万」と名付けられたことがわかります。(続くbuff.ly/2M4pJY1

375

元仁元年6月13日(1224年7月1日)、北条義時が病没。現在放送中の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 の主人公で、 #小栗旬 さんが演じていますね。画像は『朽木家古文書』より、北条義時が承久3年(1221)に発行した下文(上意下達の文書)。署名の「陸奥守」が義時を指しています。 buff.ly/3xlg7z7