326

327

今日(10/14)は鉄道の日。1872年10月14日(明治5年9月12日)、新橋駅~横浜駅を結んだ日本初の鉄道が開業したことに由来します。画像の「大日本鉄道線路全図」は、全国の官有・私有の鉄道路線を記載したものです。buff.ly/2ggypwy

328

329

天正9年(1581)2月、織田信長が京都で馬揃えを行い、名実ともに天下人であると世に示しました。当時の軍事パレードともいえるこの重要行事の準備を任されたのは明智光秀(惟任日向守)。この翌年の #本能寺の変 で信長は命を落とします。画像は『安土日記(信長公記)』より。 buff.ly/3sXajYo

330

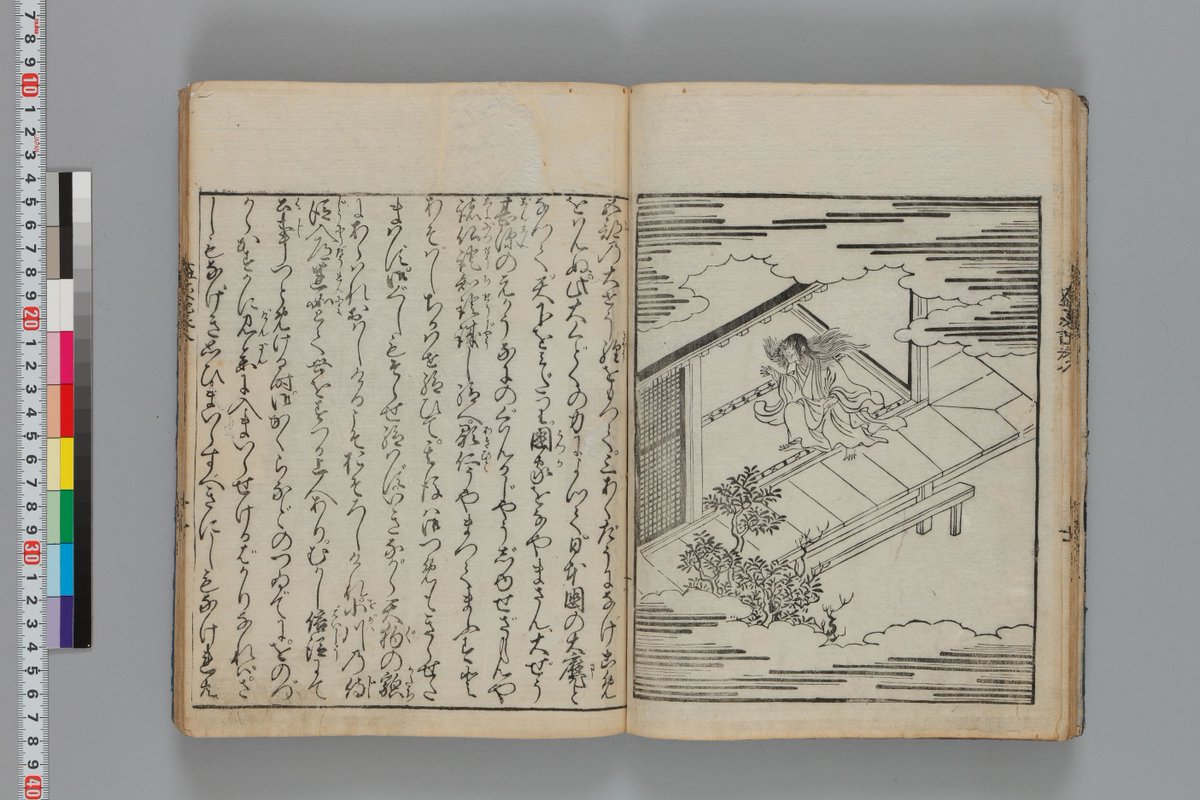

保元元年(1156)7月11日、保元の乱が勃発しました。画像は『源平盛衰記』の挿絵で、乱に敗れた崇徳院が魔縁(怨霊)となった様子です。優れた歌人でもあった崇徳院に一体何が? 詳しくは7月22日からの「ふしぎなふしぎな百人一首」展で!buff.ly/2t3L06C

331

今日(9/24)は陰暦8月15日の中秋の名月ですよ!今夜は綺麗なお月さまを見ることができるでしょうか。画像は林家から昌平坂学問所に伝わった『竹採物語(竹取物語)』の写本で、かぐや姫を迎えに天人たちが月からやってくる場面です。buff.ly/2xCEVCL

332

今日は二十四節気のひとつ「穀雨」。穀物を育てる優しい雨が降るころ。画像は『古今和歌集』より――梓弓をして春雨けふゝりぬあすさへふらばわかなつみてん――雨のあとの若菜摘みを心待ちにする内容です。「梓弓(あずさゆみ)」は「はる(張る・春)」を導く語です。buff.ly/2sY4wnf

334

安城市歴史博物館では、11月5日まで特別展「陰陽師 安倍晴明」を開催中です。画像は、当館所蔵の『政事要略』から方相氏と疫鬼の図。宮中行事の追儺に陰陽師が関わっていたことがわかる資料として紹介されています。

安城市歴史博物館 buff.ly/2y88lIi

335

今日(4/5)は二十四節気のひとつ「清明」です。花々が咲き明るくなる頃。皆さんお花見には行きましたか?画像は『古今和歌集一首撰』より紀有友の歌「桜色に衣はふかくそめてきむはなのちりなん後の形見に」――春らしい服を着たくなりますね。buff.ly/2J5Wznl

336

新海誠監督の新作「 #天気の子 」が公開されましたね。新海監督は日本の古典文学に造詣が深いそうで、「 #言の葉の庭 」では『万葉集』の雨の和歌が登場しました。この和歌、27日から始まる企画展「雨に詠えば―空模様の古典文学―」で展示しますよ! buff.ly/2Z2aCBU

337

恋に死ぬヒロインとして、八百屋お七の話は有名ですね。お七は火災で避難した先で出会った寺小姓に恋をしました。再び火事が起きれば恋人に会えると考えたお七は自宅を放火。その後捕縛され、天和3年(1683)3月29日、火刑に処せられました。画像はお七の自宅周辺の図。

buff.ly/2QPfXdM

338

夏といえばスイカ!今日は『本草図譜』から夏の風物詩スイカの図をご紹介。19世紀にはすでに多くの種類が栽培されていたようです。ちなみに、スイカは野菜か果物かとよく話題になりますが、同資料の中では果部に収録されています。buff.ly/2og4GnP

339

アジア歴史資料センターが「アジ歴地名・人名・出来事事典」を公開しました。アジ歴データベースを検索するコツは「資料作成当時の人々が使っていた用語」で検索することです。地名・人名・出来事から用語を見つけてキーワード検索の達人になりましょう!buff.ly/2Bg7QAK

340

昭和11年(1936)2月27日、前日に起きた陸軍青年将校らによるクーデター(二・二六事件)への対処のため東京に戒厳令が施行されました。襲撃を受け殺害された高橋是清大蔵大臣の花押はありません。東京本館常設展示の「日本のあゆみ」で資料(レプリカ)を展示しています。 buff.ly/36DcCcr

341

明治6年(1873)11月、陸軍省は、開拓使管理の函館五稜郭について、兵営・火薬庫等の建設のために引き渡しを求めました。資料は、その際の文書に添付されていた図。国指定重要文化財「公文録」の中の一点です。

buff.ly/2T3cUOp

342

安永7年(1778)1月15日、豊後日出(ひじ)藩家老の帆足万里(ばんり)が生まれました。万里は儒学者でありながら西洋科学にも通じており、理学や医学分野の著作も残しています。画像は物理学書の『窮理通』。私たちにもなじみ深い、月の満ち欠けについての解説と図です。

buff.ly/2XuBtaD

343

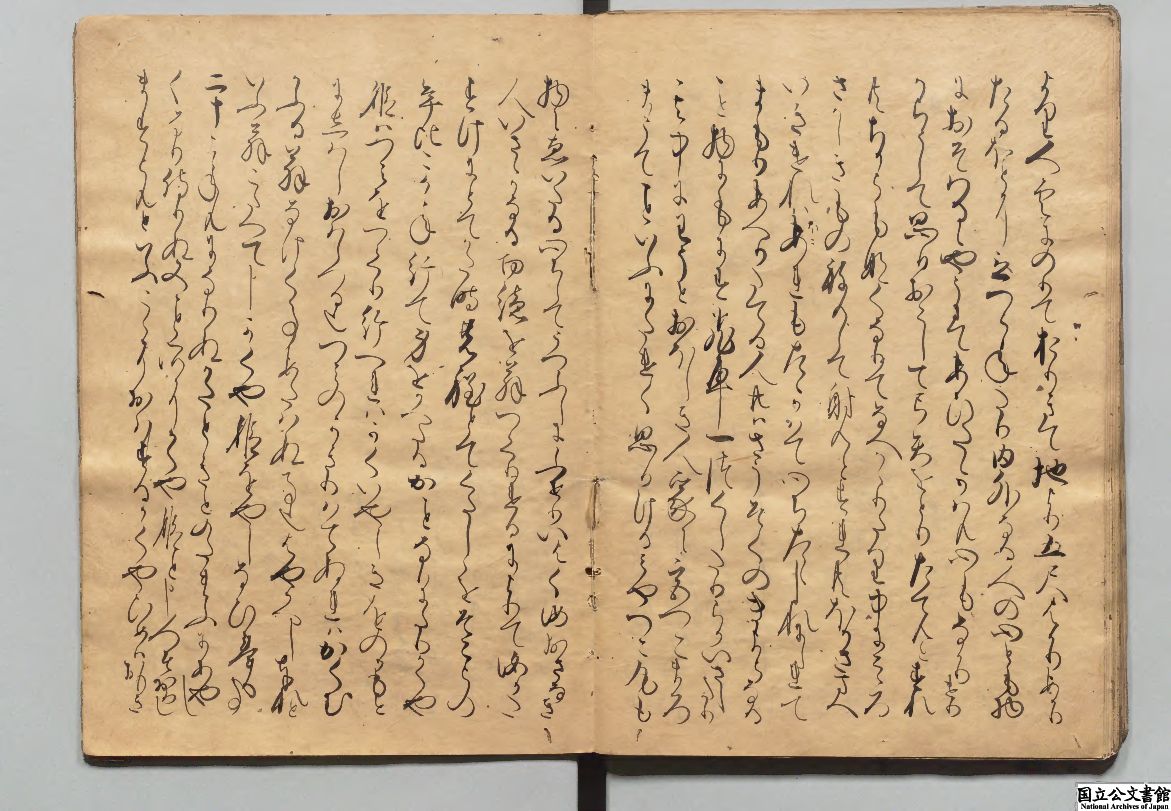

皆さん、七草粥はもう召しあがりましたか?春の七草は時代によって異なりますが、南北朝時代に成立した『源氏物語』の注釈書『河海抄』には、薺(なずな)・芹(せり)など現代と同じ七草の記述が見えますよ。画像は昌平坂学問所旧蔵の写本です。

buff.ly/2BZvkIk

344

皇極天皇4年(645)6月12日、中大兄皇子と中臣鎌足らは蘇我入鹿を暗殺しました。画像は『日本書紀』より。入鹿は皇子らによって頭から肩にかけて斬りつけられた後、同行していた暗殺者2人によって斬られ、絶命しました。同月19日に元号を大化と改元。大化の改新の始まりです。 buff.ly/39jtZk2

345

安政5年(1858)夏のコレラ大流行は江戸でも多くの死者を出しました。画像の『安政箇労痢(コロリ)流行記概略』には、疫病流行は「妖怪変化のせい」等と書かれており、根本的な原因菌も予防法もわからない病と対峙する人々の不安が伝わってきます。 buff.ly/3zOoTEm

346

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。画像は江戸時代の食物本草書『本朝食鑑』より、「屠蘇酒」について記した部分。毎年正月朔日飲み、疫病や不祥を避けるとされているそうです。元禄10年(1697)刊。 buff.ly/2UgGdgI

347

治承3年閏7月29日(1179年9月2日)、平重盛が病没。人望厚く仏教に深く帰依していたと伝わりますが、父清盛に先立ち夭折しました。今年は #アニメ平家物語 でも注目されましたね。画像は紅葉山文庫旧蔵の『建礼門院右京大夫集』で、重盛の妻へと送られたお悔みの和歌。 buff.ly/3BdXKyx

348

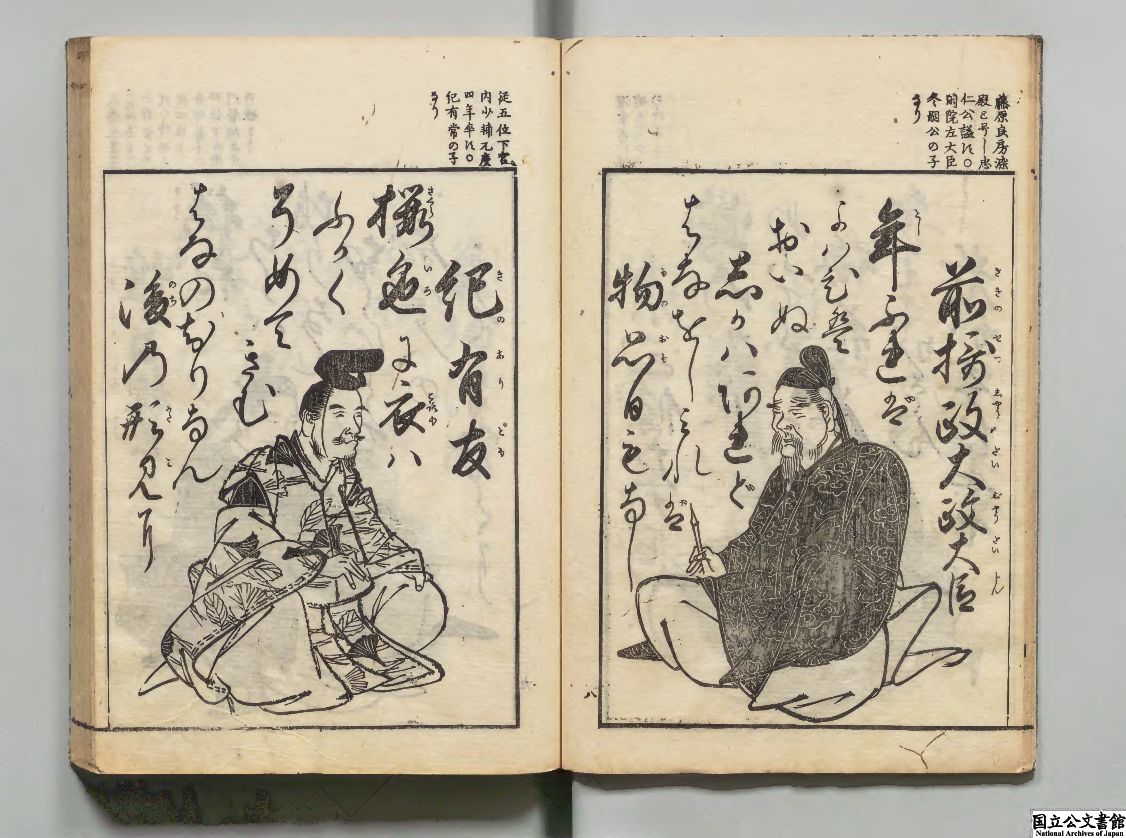

今日(3/18)は人丸忌。歌人の柿本人丸(人麻呂)の忌日とされます。平安時代には人丸の絵を飾って和歌の上達を願う「人丸影供」という風習がありました。『十訓抄』によれば藤原兼房が夢に現れた人丸を絵に描かせたのがきっかけだったとか。画像の挿絵は江戸時代風ですね。 buff.ly/3bAQYFM

349

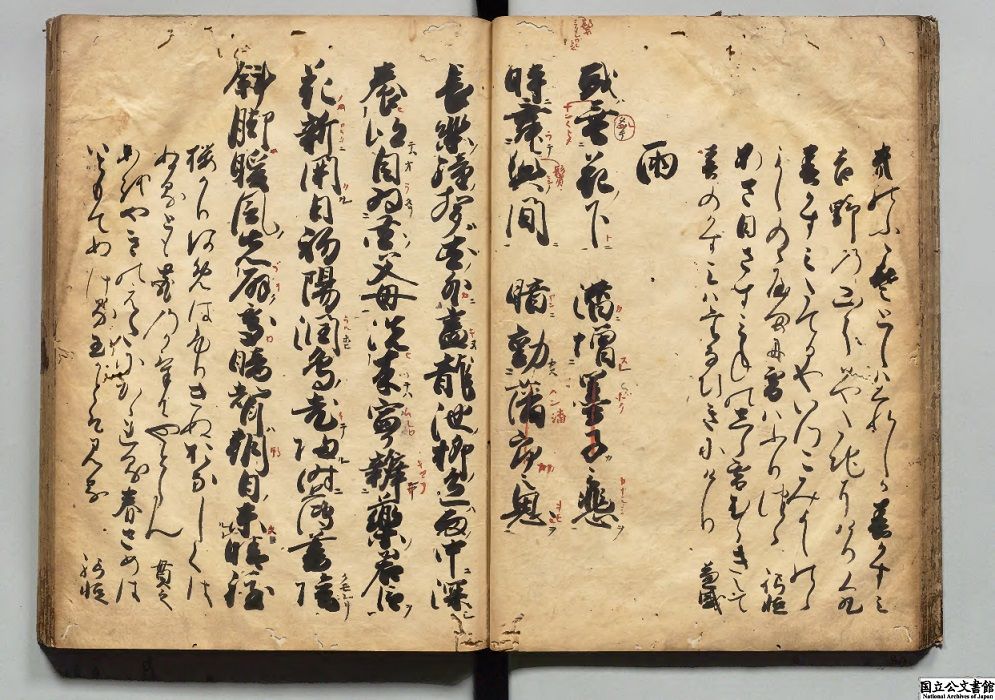

今日(4/20)は二十四節気のひとつ「穀雨」です。穀物を育てる恵みの雨の降る頃。画像は和学講談所旧蔵の『和漢朗詠集』より「雨」で、雨にまつわる名文が集められています。『和漢朗詠集』は和漢の名文を集めたアンソロジーで、平安時代の成立です。buff.ly/2qCfQ7g

350

今日(6/3)は測量の日。昭和24年(1949)6月3日に測量法が公布されたことが背景に制定されました。そこで測量に関係する所蔵資料をご紹介。画像は「東三十三国沿海測量之図」(日本国地理測量之図)より。同資料は伊能忠敬の測量に基づき、幕府の天文方で作成した絵図です。

buff.ly/3bXnYVC