276

277

278

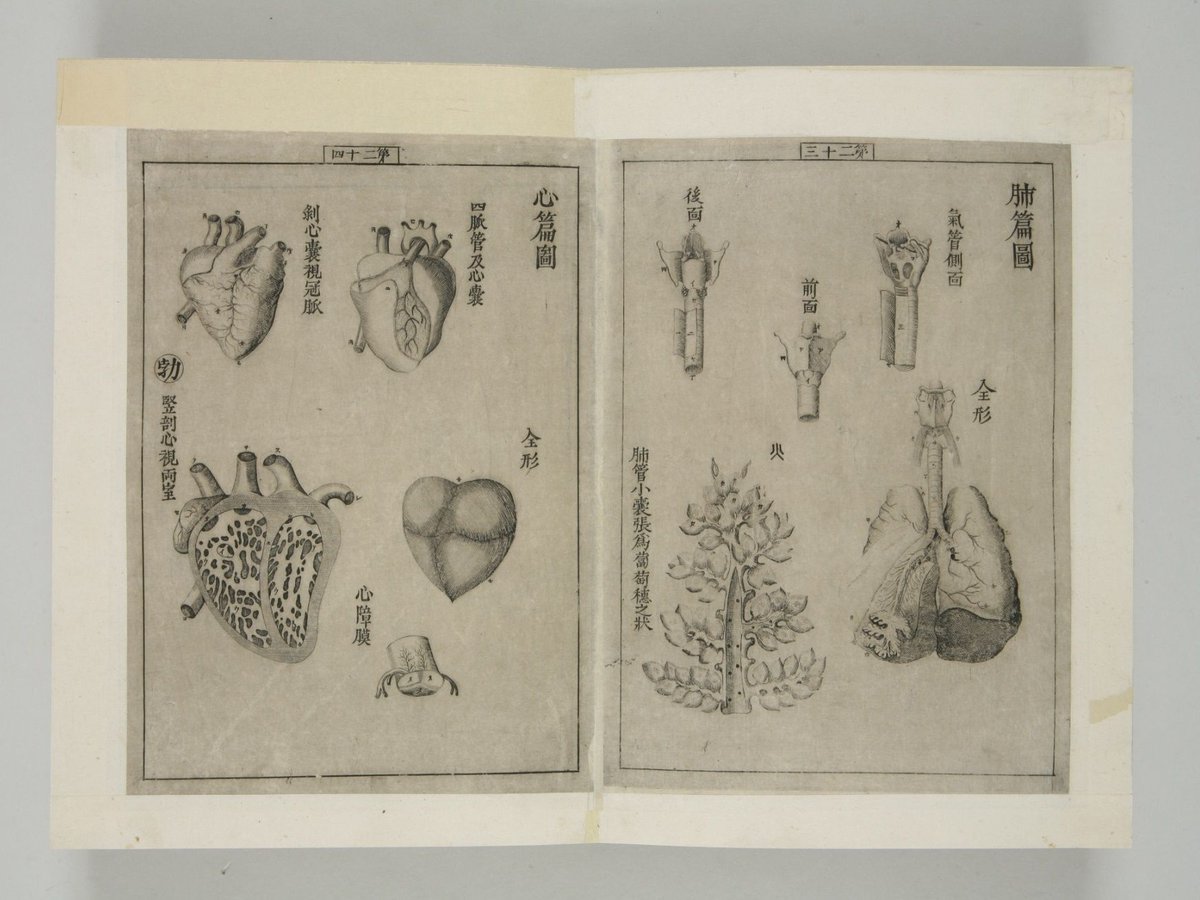

安永3年(1774)8月、杉田玄白らが翻訳した『解体新書』が刊行されました。『解体新書』は、ドイツ人医師クルムスが著した西洋医学書(俗称「ターヘル・アナトミア」)の翻訳書。当館では、大槻玄沢が改訂した『重訂解体新書』を所蔵しています。buff.ly/2gijd1D

279

外出自粛。こういった時は、案内書を見て旅行気分を味わうのも良いかもしれません。画像は『江戸名所図会』から浅草寺の図。このほかの、江戸の名所を味わうには、当館のデジタルアーカイブをのぞいてみてください。

buff.ly/34uTtEg

280

天正10年6月13日(1582年7月2日)頃、山崎の合戦で敗走した明智光秀は落ち武者狩りによって命を落としたといいます。画像は宝永3年(1706)版『室町殿物かたり』の挿絵で、鑓で突き刺される光秀の最期。大河ドラマ #麒麟がくる は意外な終わり方でしたね。 buff.ly/355Iz9g

281

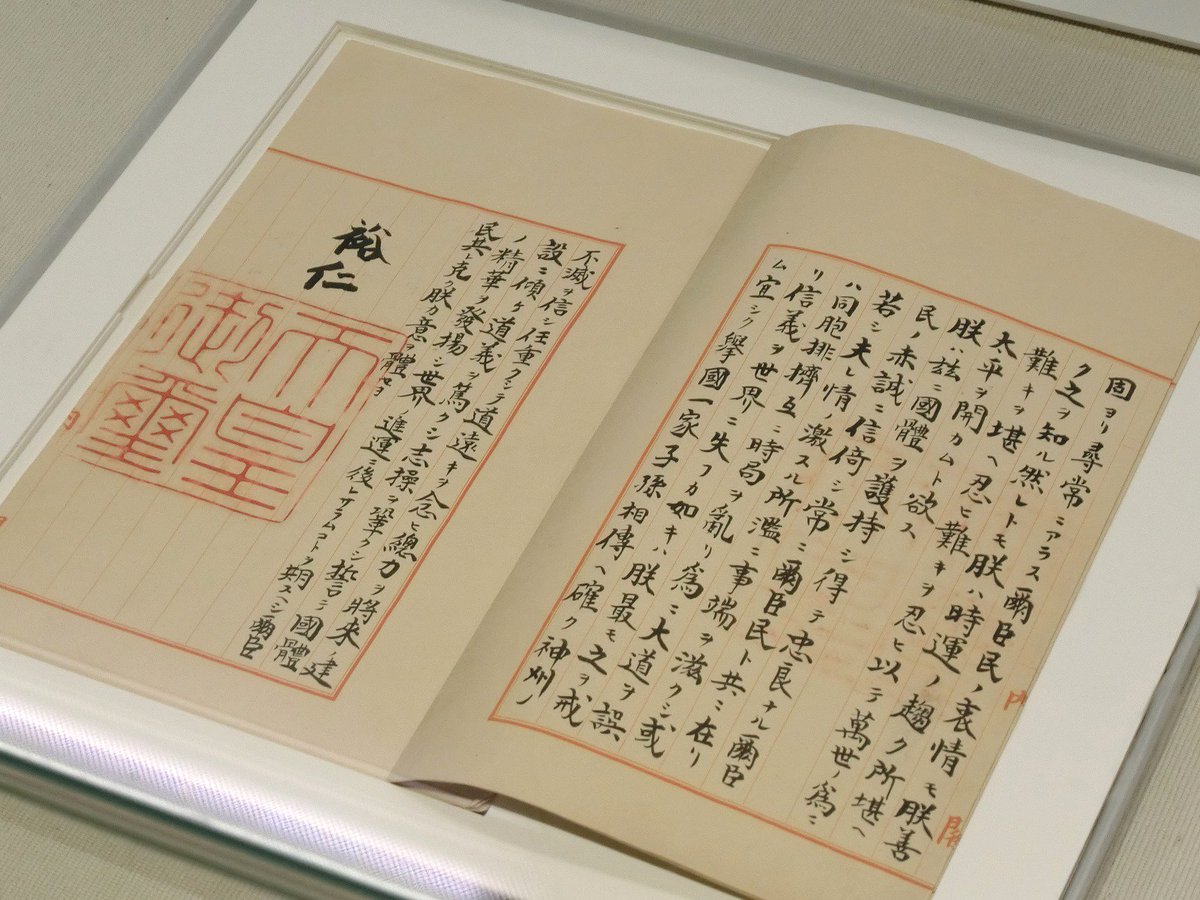

NHK Eテレ #ザ・バックヤード で国立公文書館第2弾が7月5日(水)22:30~23:00に放送されます。大日本帝国憲法と日本国憲法を同時にご覧いただける、貴重な機会です。「堪ヘ難キヲ堪ヘ 忍ヒ難キヲ忍ヒ」の文言で知られる「終戦の詔書」にもクローズアップします。

nhk.jp/p/ts/17NP738N5…

282

明治7年(1874)11月15日、千葉県銚子市にある犬吠埼(いぬぼうさき)灯台が点灯しました。国産の煉瓦を使って建造され、現在も登ることができる灯台です。画像は「公文附属の図」より、犬吠埼灯台立体図です。 buff.ly/3qsviDv

283

今日(9/9)は五節句の一つである重陽の節。これを祝う風習は中国から伝わり、平安時代には菊の宴として宮中の年中行事の一つとなります。画像は『礼儀類典』から「重陽節会」の部分。公家の日記からこの節句に関わる記録を抜き出してまとめています。(続く

buff.ly/2NjjlwK

284

紫陽花の美しい季節になりましたね。古くは『万葉集』に、時の左大臣橘諸兄が、宴のもてなしを感謝する歌に紫陽花を詠み込んでいます。画像は慶長年間に木製の活字を用いて出版されたもの。印刷された『万葉集』としては最初期のものに当たり、読み仮名がないのが特徴です。 buff.ly/3in3zjO

285

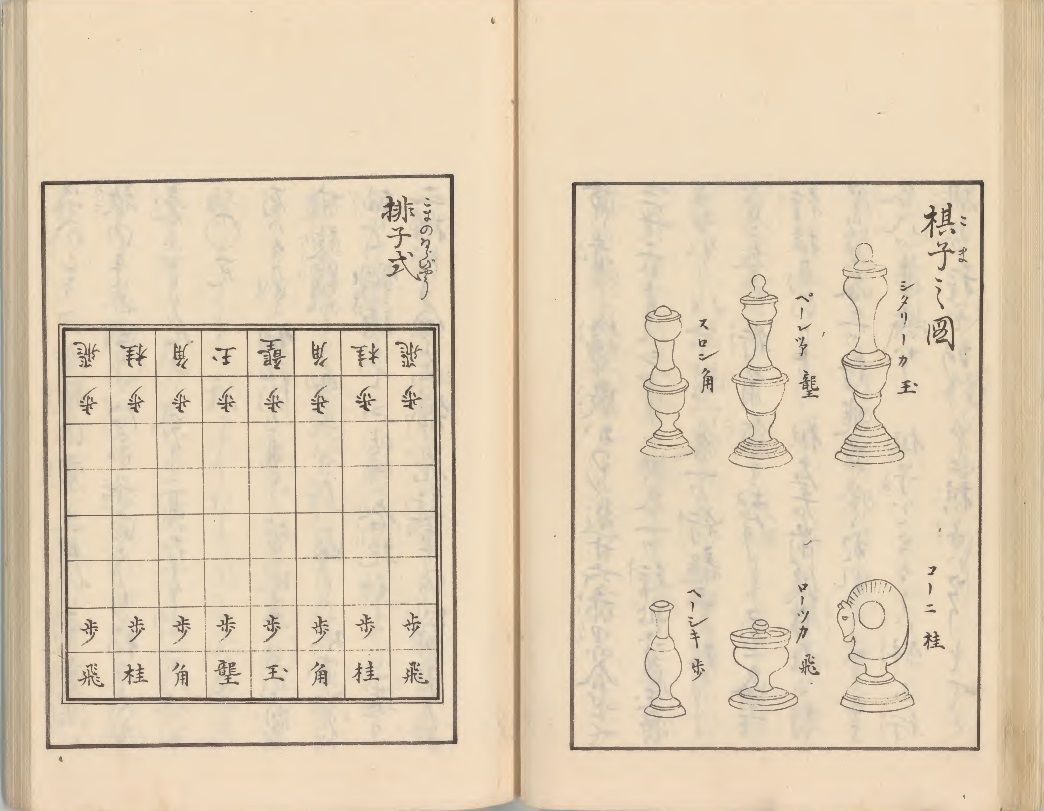

11月17日は将棋の日。将棋とチェスは似ていると言われることもありますが、ロシアでの見聞を記録した江戸時代の資料『北槎聞略(ほくさぶんりゃく)』でも、チェスを「象(将)棋の如きもの」と紹介しています。図ではチェスの駒を動きの似ている将棋の駒になぞらえています。buff.ly/3lsxV2Z

286

昭和20年(1945)8月14日、終戦の詔書が発布されました。現在、特別展示中の終戦の詔書の原本は明日(8/15)までの公開です。この機会にぜひご覧ください。digital.archives.go.jp/DAS/pickup/vie…

287

今日(4/1)から新年度。国立公文書館の令和5年度第1回企画展は大河ドラマでもおなじみの #徳川家康 を取り上げる「家康、波乱万丈!」です。4月15日(土)より開催です。会期は6/11(日)まで。予約不要・入場無料。期間中無休。ぜひお越しください! archives.go.jp/exhibition/ind…

288

今日(6/5)は二十四節気の一つ「芒種」。蛍が現れ始める時期でもあります。和泉式部は蛍の光を身体から彷徨い出る魂に例えて「もの思へば沢の蛍も我が身よりあくがれ出づる玉かとぞ見る」と詠みました。画像は室町時代に書写された『沙石集』で、少し文言が違っています。 buff.ly/3ih9TJi

289

皆さん、お正月の準備はお済みですか?平安時代、正月の晴れ着を準備するのは北の方(正妻)の役目でした。ところが『源氏物語』には、ある年の暮れ、末摘花が光源氏に常識外れな装束を贈ってくる場面が。画像は紅葉山文庫旧蔵本の挿絵ですが、取り次いだ女房も気まずそう。

buff.ly/34NC7kI

290

鎌倉幕府第3代将軍源実朝。 #鎌倉殿の13人 では #柿澤勇人 さんの演技が印象的でしたね。実朝は歌人としても知られており、『金槐和歌集』を編んでいます。画像は和学講談所旧蔵の『金槐和歌集』で、実朝の系図や公暁に討たれたことが付記されています。 buff.ly/3XBDZcT

291

【販売再開のおしらせ】

お待たせしておりました、オリジナルグッズ「クリアファイル平成」が入荷しました!ご購入の方は特別展観覧とあわせて、是非ご来館くださいね。当館オリジナルグッズについてはこちらもご参照ください→buff.ly/2GnOzQG

292

延喜3年(903年) 2月25日、菅原道真が左遷先の大宰府で失意のうちに没しました。画像は都を離れる際に詠んだ歌――こちふかばにほひおこせよ梅の花あるじなしとて春をわするな――画像は紅葉山文庫旧蔵の『拾遺和歌集』で没後の官位「贈太政大臣」の名で載せられています。

buff.ly/3bRhw3K

293

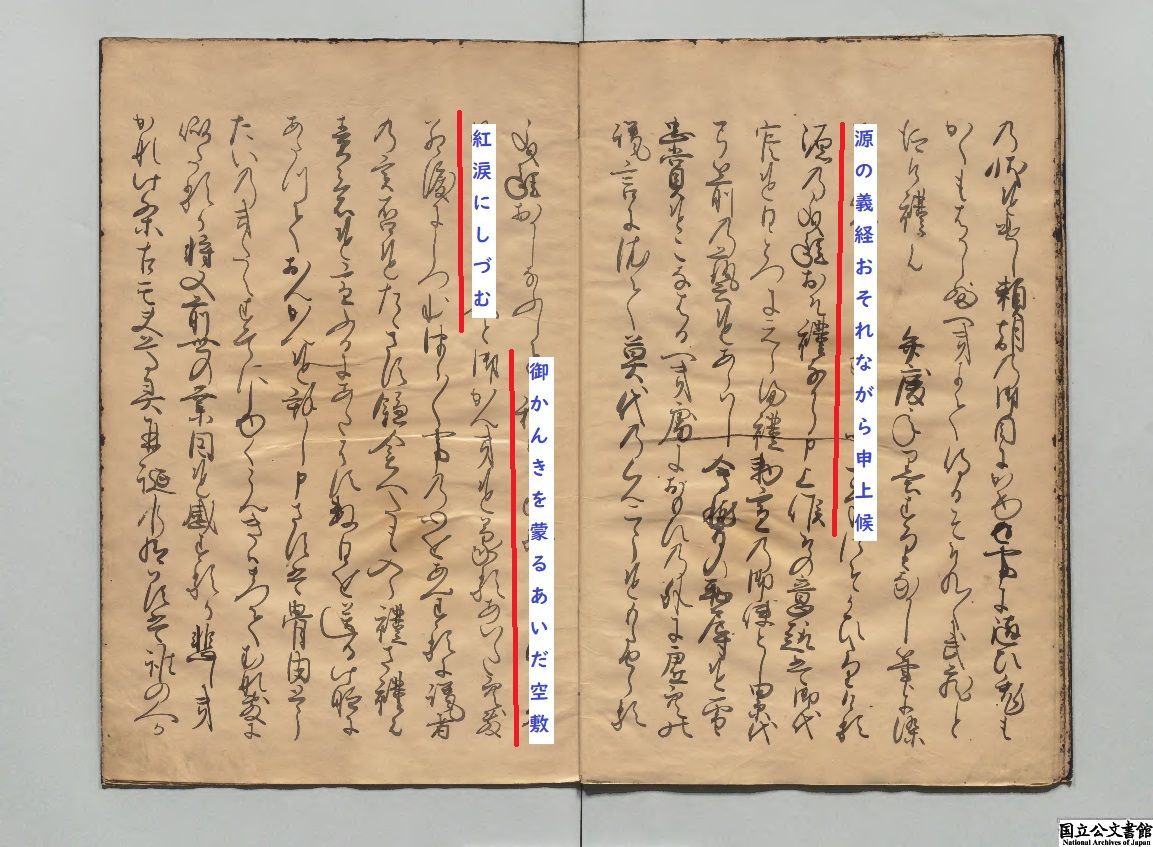

元暦2年5月24日(1185年6月23日)、鎌倉に入ることを止められた源義経が兄の頼朝に宛てて書状を送ったとされます。通称を「腰越状」。画像はこの逸話をもとにした幸若舞「腰越」より書状の冒頭部分で、頼朝の「御勘気(お怒り)」に涙している旨が書かれています。buff.ly/2LLcpWN

294

5月は初鰹の季節です。これにちなんで鰹料理の資料をご紹介します。寛永20年(1643)にわが国で最初に出版された料理本『料理物語』には「なま鰹」「やきてたゝきによし」とあります。江戸時代初期には鰹のたたきが普及していたことがわかりますね。 buff.ly/3Kx79SH

295

食欲の秋、お茶とお菓子で一服するのもいいですね。江戸の料理店八百善による料理指南書『江戸流行料理通大全』では「菓子」と「茶請け」が明確に区別されています。食後に供する果物と、茶のお供の茶請け、それぞれの在り方を大切にする料理人の心意気を感じますね。 buff.ly/2XKR5KS

296

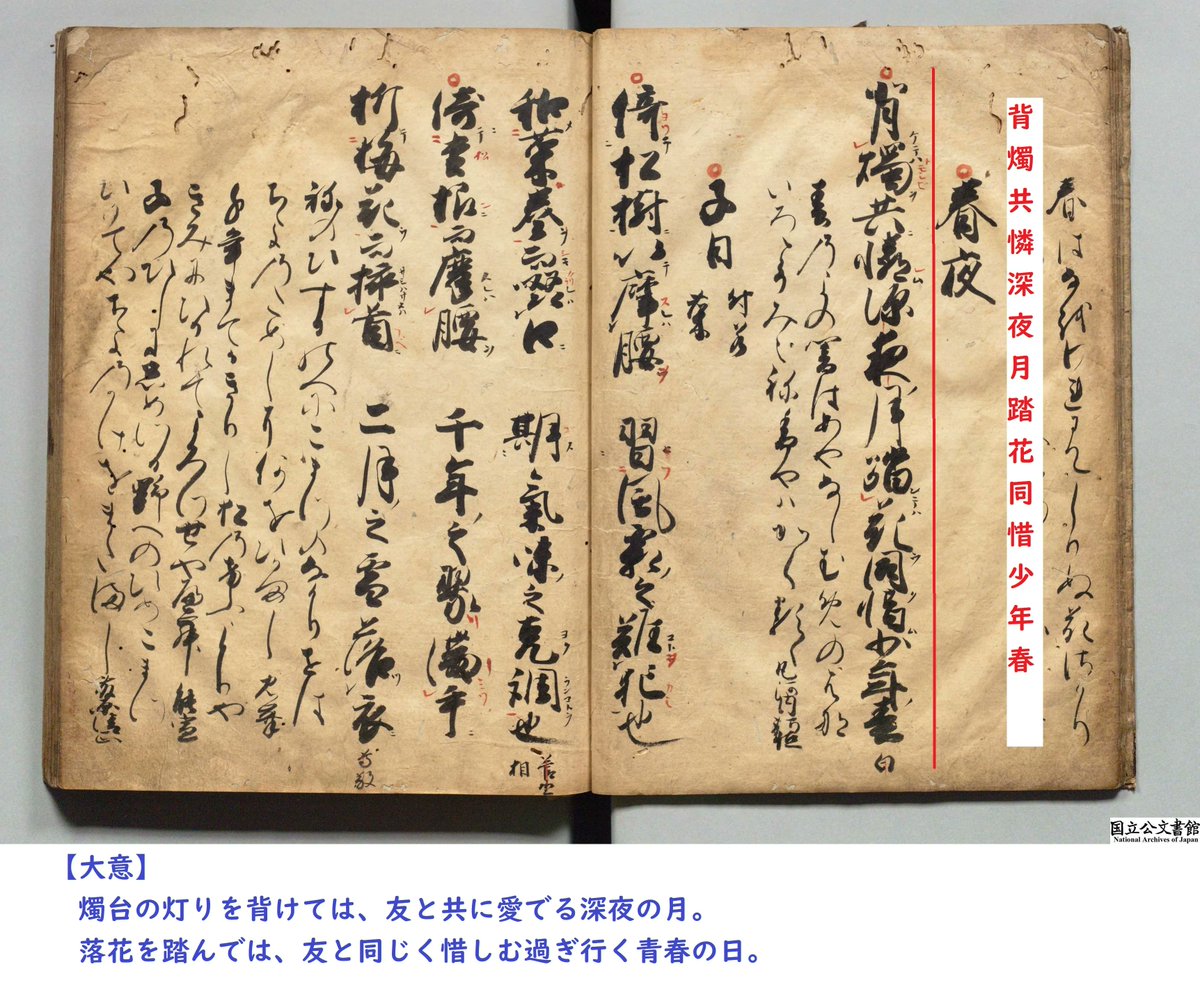

今日(4/5)は二十四節気の一つ「清明」。万物が清らかに生き生きする頃。過ぎていくのが惜しい春の盛りでもあります。画像は室町時代に書写された『和漢朗詠集』より白居易の詩の有名な一節です――燭を背けては共に憐れむ深夜の月、花を踏んでは同じく惜しむ少年の春。 buff.ly/3NKY5MH

297

宝永4年(1707)11月23日、富士山が噴火し、宝永山が誕生しました。画像の『徳川実紀』同日の記事によると、江戸では地震が続き、近国の田畑は火山灰によって埋没したとのこと。また、新井白石の随筆『折たく柴の記』によれば、江戸でも火山灰が雪のように降ったそうです。buff.ly/3DwJBuo

298

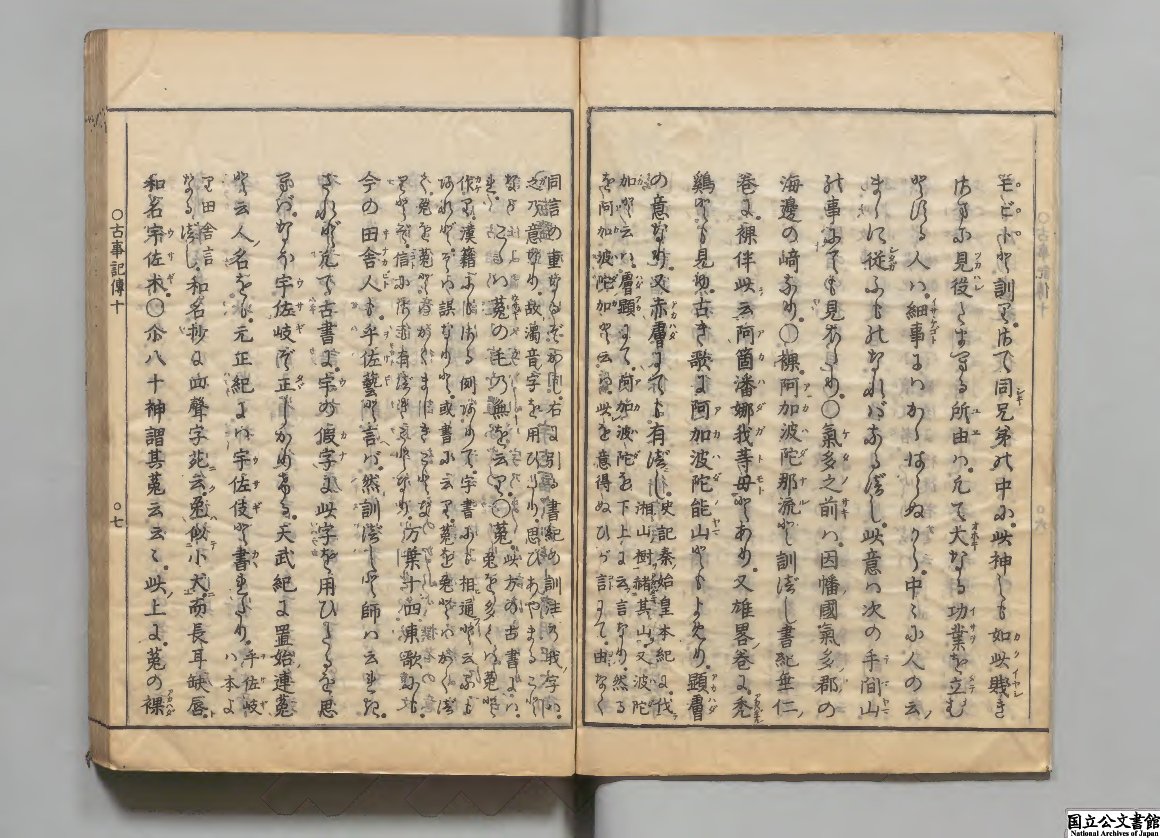

寛政10年(1798)6月13日、本居宣長の『古事記伝』が完成しました。全44巻に及ぶ『古事記』の注釈書で、30年以上の歳月を費やした研究の集大成です。画像は紅葉山文庫の旧蔵書で、有名な「因幡の白兎」に関する注釈部分です。buff.ly/2JmkiPN

299

2021年は丑年。そこで『寛永民恩沢(かんえいたみのめぐみ)』から牛車の図をご紹介します。同資料は寛永3年(1626)、後水尾天皇が二条城へ行幸した際の行列の様子を描いたもの。この牛車は将軍家光の牛車で、後ろには尾張、紀伊、駿河、水戸と主要な親藩の大名が続きます。

buff.ly/2KqaPwL

300

今日(5/19)から広島でG7サミットが開催されます。広島といえば毛利輝元が居城とした広島城があります。太田川河口の三角州に築かれた平城で近世城郭の特徴を備えています。画像は重要文化財の正保城絵図から安芸国広島城所絵図です。 digital.archives.go.jp/gallery/000000…