126

@hidetomitanaka先生が「日経が願望する日銀人事」と評しているが、財務省が何を期待しているのかが良くわかる内容だと思う。/次期日銀総裁に前倒し就任説 雨宮正佳氏か中曽宏氏か: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

127

グローバルインフレの先行きと財政政策について質問しましたが、スティグリッツ先生の認識は、米国のインフレ率は直に低下する(ただし2%ではなく落ち着き先は3%くらいではないか)という認識、財政政策は優先順位を付けず、やるべき話を全部やれとお話されてました。他にも色々と伺いたかったな。

128

さて誰が真実を語っているのでしょうか。そのうちわかると思いますが。 twitter.com/ReutersJapan/s…

129

昨日公表されていましたが、依然として需要不足なのは変わらず。これではGDPデフレータはなかなか上がらない。/国内需要不足17兆円に改善 4~6月、内閣府推計:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

130

製造業、円安効果1兆円:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

131

この記事に限らないが、物価上昇ではなく、食料エネなどの価格上昇が問題の本質であることを忘れてはいけない。/データで読む岸田政権(上) 賃上げ2%、雇用指標は堅調:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

132

河村さんの議論は物価高の家計への悪影響(これは私も同意する)を強調する一方で、日銀は物価安定目標を達成しているのだから政策転換をせよ、と言っていると理解したが、この二つを行ったら家計への悪影響が更に進むと思うが、どう考えているのだろうか。(続)

133

お金持ちなら一人あたり1000万円の借金くらい、さっさと返済したいという人もいるかもしれませんね。そういう場合、財務省に持っていけば返済完了するのかしら。そしてそういう事をみんながすれば「国の借金」は減るのかな?お金持ちのどなたか、やってみてはいかがでしょうか?笑

134

これは是非読まなくては。/安倍元首相の「回顧録」2月8日発売へ…あまりにも機微に触れる内容、一度は刊行延期 : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/politics/20230…

135

バブル崩壊後の円安・債券安・株安の時につけた為替水準に戻る。個人的には、今回の動きで「円高シンドローム」に絡むデフレ親和的な金融政策からの脱却、および物価安定目標の安定達成につながるかが気になる所。/円下落、一時1ドル150円台 32年ぶり円安水準: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

136

物価高がポピュリズムを招来する傾向はある。だが日本は各国が抱えるインフレという悩みから最も遠い所にいる。輸入価格の上昇による痛みを財政政策で抑え、物価安定目標を早期に達成すべく金融政策運営が最適解/世界的な物価高が試す民主主義の真価:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

137

河野さんの議論については、私とは全く考え方が違うので改めて呟く事はないのだが、構造改革が重要ならば、それをどう行うのか。総需要管理政策との兼ね合いが相変わらず問われているのではないかと思う。(続

138

人としての矩を超えた問題発言。回答全文も論旨不明瞭。/安倍元首相の「暗殺成功して良かった」で大炎上、作家で法大教授の島田雅彦氏 発言翌日に岸田首相襲撃 夕刊フジに寄せた全文を掲載 zakzak.co.jp/article/202304… via @zakdesk

139

先進国で最低レベルの物価、食料エネ除けば0.7%のインフレ率である日本は、円安という形で為替切り上げ競争の影響を受けている訳である。さて、ここでわが国が為替介入という形で切り上げ競争に参加するのが好ましい事なんだろうか?

140

【お金は知っている】デフレ不況招く〝増税仕掛ける〟財務省 お先棒を担ぐ経済メディアは日本代表・森保監督に学べ! zakzak.co.jp/article/202212… @zakdeskより

141

10年の話をしているのであれば、為替や株価について10年間の変遷を確り追うべきだろう。途中段階の話をしても意味がない。経済効果については岩田先生のフローチャートが紹介されていたが、これに沿ってしっかり経済への効果を検証すべきだった。

142

悲観論一色の世界の中で、際立っている7か国の一つとして日本が挙げられている。Japan is listed as one of the seven countries that stand out in a world of pessimism./The seven economic wonders of a worried world ft.com/content/0c84da…

143

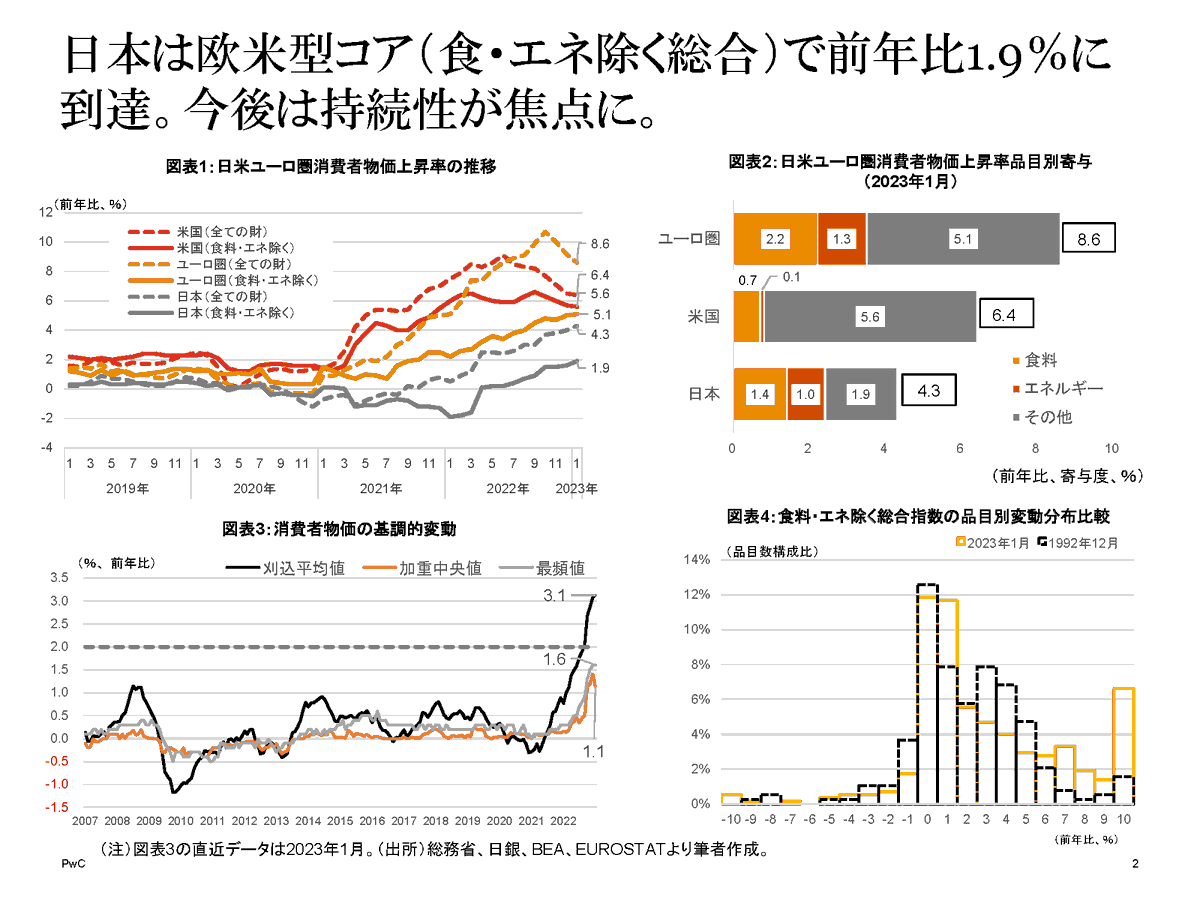

本日公表の7月全国CPI。前年比:総合2.6%、生鮮除く総合2.4%、生鮮エネ除く総合1.2%、食料エネ除く総合0.4%。食料及びエネ価格上昇が太宗を占めるという傾向は変わらない。個人的には食料エネ除く総合前年比が2013年以降消費税増税時を除き達成できなかった1%超えを達成できるのか注目している。

144

日銀・若田部副総裁が講演「金融緩和は経済にプラス」 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

145

「歳出ありきの予算編成=悪」という前提で語られているところが問題。いつまで経ってもコロナ前に戻れない日本経済に緊縮予算を強いるのは愚の骨頂。いかに成長軌道に乗せていくのか、そのための議論が必要。/焦点:形骸化する予算基準、「年末検討」多く 守勢の財政改革 reut.rs/3cJvNUX

146

こういうときによくメディアはメリットとデメリットを比較すべきという報道をするものだけど、それはどうしたんですかね?個人的には超富裕層からの増税で得られる増収は僅か、超富裕層とそうでない層との分断がさらに進む、という形で良いことはまるでないと思いますが。 twitter.com/BloombergJapan…

147

植田氏の行動を考えるに当たって重要なのは、同じ行動をするとしても文脈が異なるという点。例えば中原さんと植田氏はゼロ金利解除に反対したが、両者の反対理由は異なる。行動の背景にあるものをどう考えるかが重要だと思いますね。

148

貸出が増えていない、設備投資が増えていない、という指摘を某地銀の状況からの紹介で済ませていたが、これもマクロで検討すべきだし、QQE実行後の物価が1.4%まで上昇し、消費税増税の14年4月以降失速していくという話の背景には原材料価格の低下もあったわけで、そのあたりも紹介すべきだった。

149

「財政政策を議論する際の最大の難問は、公的債務が非常に悪いものであると広く考えられていることであり、それは宗教的な信念に近いものだ。・・債務を愛する必要はない。しかし、いつどのように債務を活用するかについて、理解してほしい。」(本書12頁はじめにより)政治家の方々には必読書ですね。 twitter.com/adachiyasushi/…

150