176

177

178

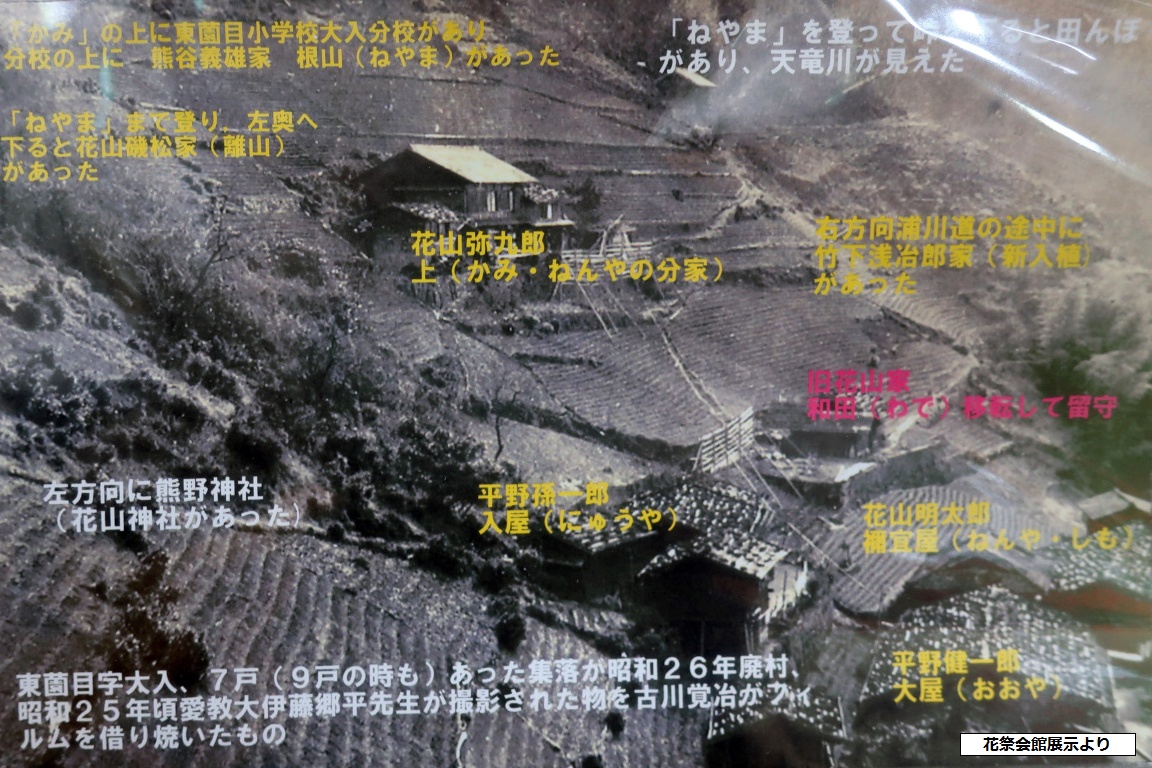

桜の咲く頃、大入集落と山を一つ挟んだ東薗目地区を訪ねた。大入関係者であり、大入の本も出版されているOさん(S.3年生)からお話を伺えることになったのだ。50年近く大入のことを調べておられるOさんのお話は大変貴重なものだった。リンク先にお聞きした内容を纏めます。

drive.google.com/file/d/1js32eO…

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

191

192

193

194

195

196

198

199

200