101

102

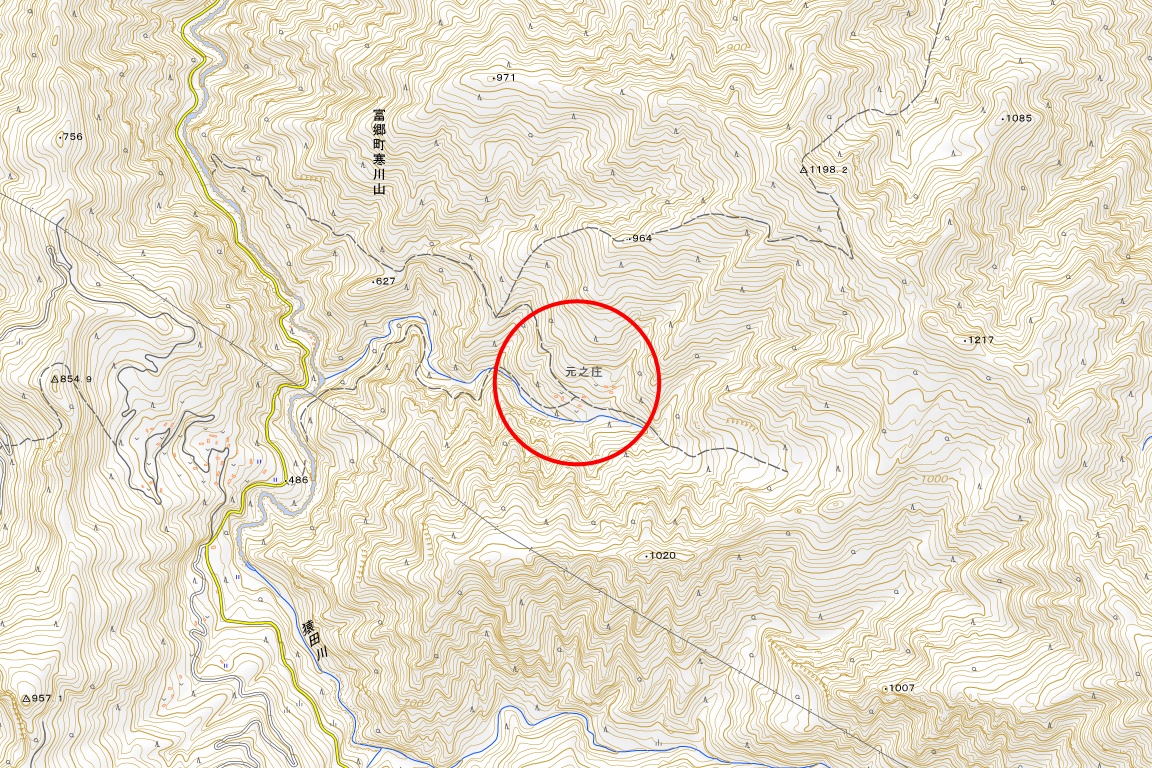

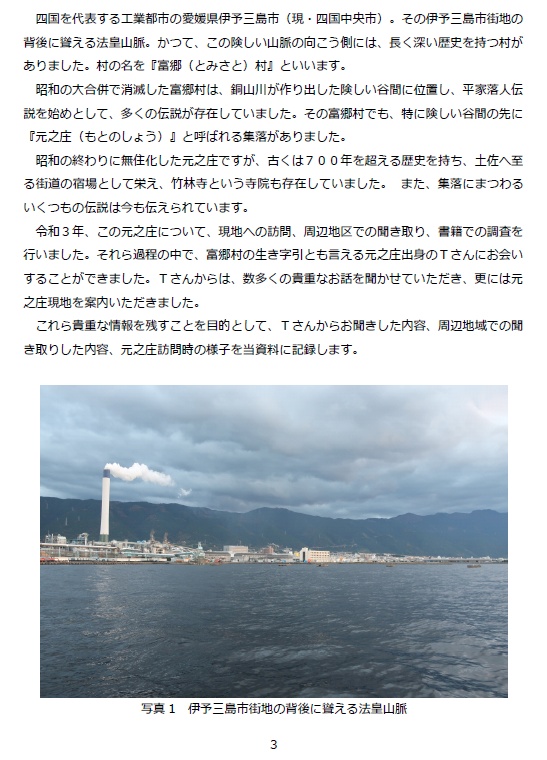

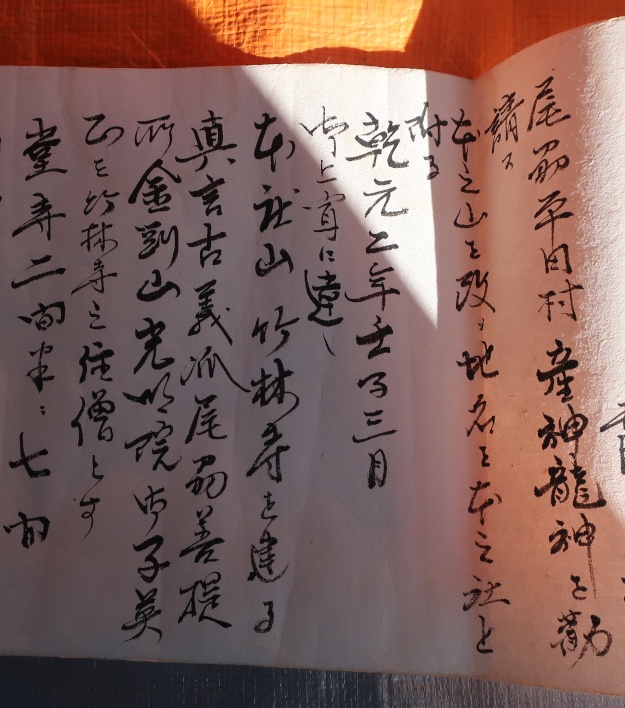

今回Tさんにお聞きした内容、更に周辺地区で聞き取りした内容は、大変貴重なものでした。それら内容がツイートに収まりきらないので、リンク先のPDFファイルに纏めます。ご覧になれない方は連絡をお願いします。(PDFファイル:101MByte)

drive.google.com/file/d/1ku72IF…

103

104

109

111

112

113

早川町にある『落ちそうで落ちない』稲又川橋が堆砂で埋まったようです。上流に崩壊地があるとはいえ、川床を数メートルも上昇させる土砂の量は物凄い。twitter.com/kendou774/stat…

114

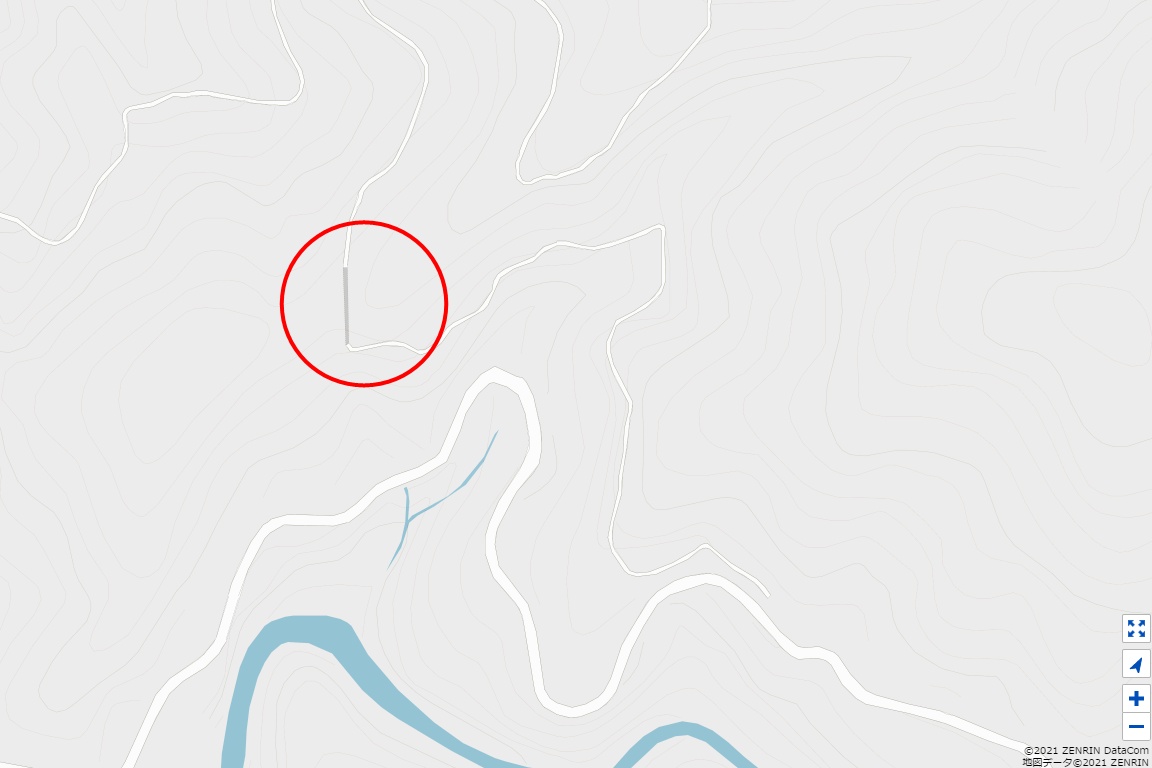

ご存じの方、ご教示願います。大嵐駅と小和田駅の間の徒歩道、ZENRIN地図にはトンネル?が描かれています。このトンネルは実在するのでしょうか。20年近く近隣地図を眺めてきましたが、先日になって気がつきました。山と地図さん(@Yama_Chizu

)の全国Q地図(とても便利!)にも載っていませんでした

115

117

118

119

120

122

123

124

125