201

204

205

206

以上で大入集落についてのツイートは終わりです。大入訪問にあたり、大変お世話になりました東栄町教育委員会様、お話を伺わせていただいた東薗目地区のOさん、そして花祭に関して色々ご教授いただいた花祭りだのんさん(@kawagggg)には、この場をお借りしてお礼申し上げます。

207

208

210

211

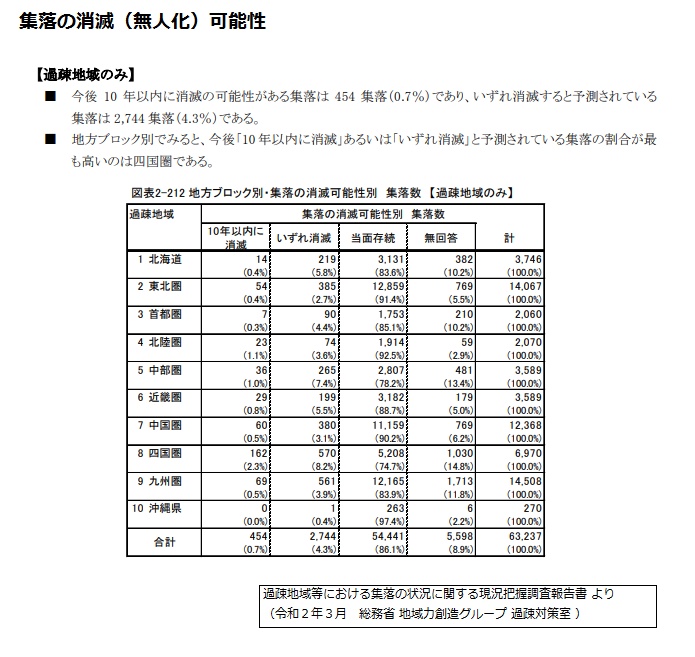

212

213

214

215

217

218

222

223

224

225