226

227

228

229

230

231

酷道471・472号の楢峠。去年に続いて、今年もトラックが突っ込み脱輪してしまう。現在通行できませんのでご注意を。 twitter.com/hirokun_shisho…

232

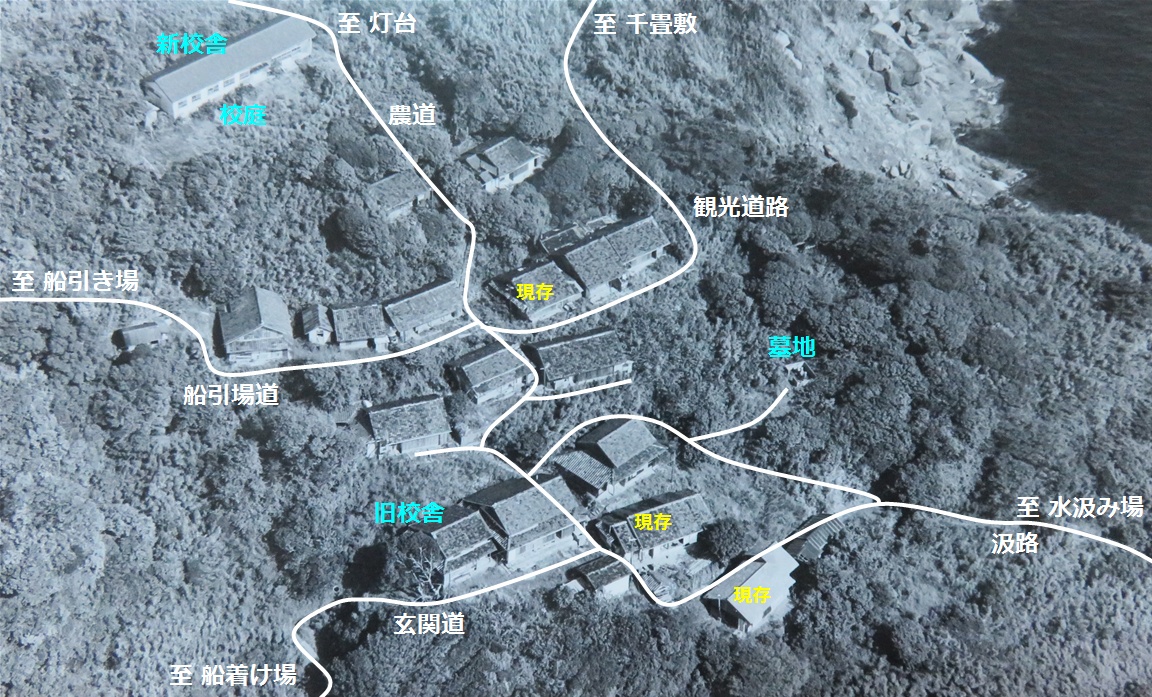

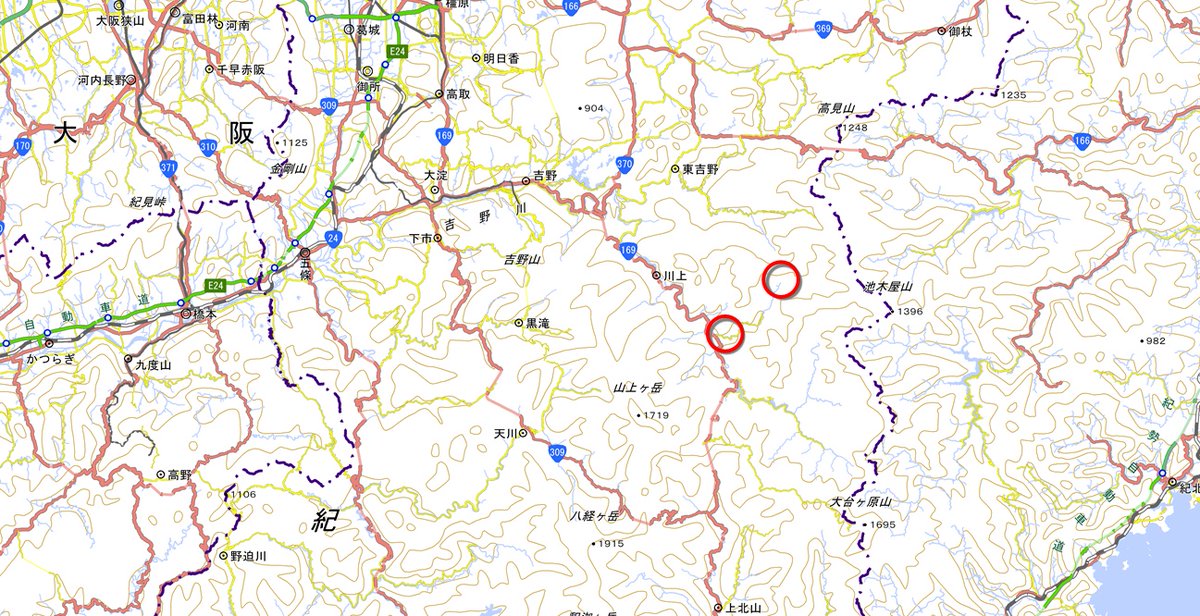

桜の咲く頃、大入集落と山を一つ挟んだ東薗目地区を訪ねた。大入関係者であり、大入の本も出版されているOさん(S.3年生)からお話を伺えることになったのだ。50年近く大入のことを調べておられるOさんのお話は大変貴重なものだった。リンク先にお聞きした内容を纏めます。

drive.google.com/file/d/1js32eO…

233

234

235

236

237

238

240

241

242

更に後日、ヒストリアテラス五木谷(五木村歴史文化交流館)を訪れた際に、学芸員のFさんから嶽集落や五木村についてのお話を聞かせていただいた。リンク先に、Fさん、Nさんにお聞きした内容を纏めます。(PDFファイル38.9Mbyte)

drive.google.com/file/d/1vvYkSe…

243

『実走!酷道・険道のまとめ』を大幅改訂しました。リンク先にアップしましたので、どうぞご利用ください。(Googleドライブ:22MByte)

drive.google.com/file/d/1X6jIW6…

244

245

246

247

248

249

250