251

252

254

255

256

258

259

260

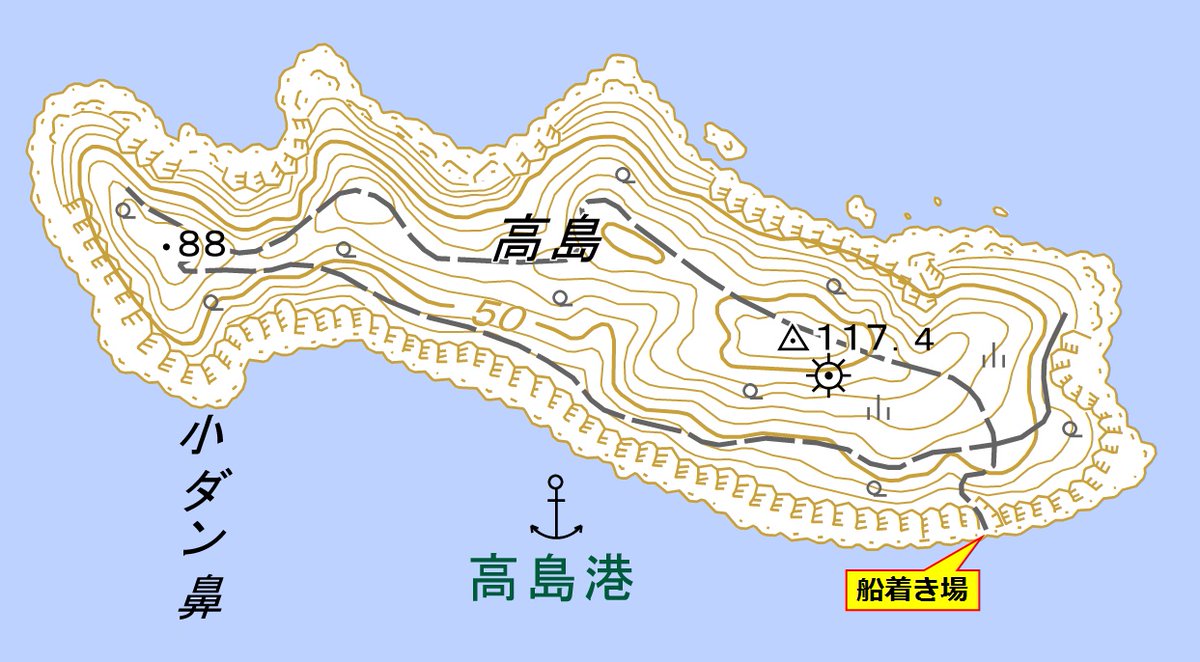

時は過ぎ…秋の初め、夜明け前の大浜漁港に4人のメンバーが集まった。百島氏(@momoshima_jun)、鎌手地区自治会のTさん、他1名、そしてR774。渡船は大浜から出る。高島は磯釣りのメッカであり、平日であるにも関わらず、多くの釣り客がいる。この釣り客に混じって高島へと向かった。

261

262

263

264

265

266

267

269

270

271

272

273

275