201

45歳定年制が議論されてますけど僕はもっと若くして30歳定年制にしたらいいと思っています。必ず30歳でみんな一回会社を辞める。で300万円ほどの資金を渡して一年間、放浪とか農業とか工芸とか、仕事以外のことを自由にやらせてその後の人生を考えてもらう、というのが良いと思うんですけどね。

202

人生は宝くじではありません。どの会社で働くか、どこに住むか、誰と付き合うかは全て本人の自由です。これら選択の結果として何らか不利益があったとすれば、その原因の少なくとも一部は自分にあると考えなければなりません。

203

「役に立つ人」と「モテる人」。「役に立つ」はスキルなのでスキルを学べば「役に立つ」。一方で「モテる」はセンスなので要素分解できません。会社も同様に「役に立つ会社」と「モテる会社」があって「モテる会社」は論理やスキルでは作れない。無印良品やパタゴニアのような哲学が必要になります。

204

思いついたのだけど、飲食店のために「逆ツケ」ができないのかな、と。ツブれたら悲しい行きつけの飲食店に「コロナが収束したら行くよ」という分をいま支払っちゃう。ツケの逆、リバースデポジットですね。それでコロナが収束したら先払いした分にオマケしてもらうという。良いと思うんだけどなあ。

205

「負ける技術」というテーマで本を書けないかなあ、と思っています。世界を巨大なトーナメントと考えれば最後は全ての人が敗者になります。全ての人が敗者になるシステムの中で生きているにも関わらず、「負け方」が教えられず、「勝ち方」ばかりが喧しく叫ばれている。需給ギャップがあるわけですね。

206

オトナが担っているコドモへの責任の筆頭は「オトナになるって楽しそうだな」と思わせることです。だからもっと笑わないといけないし背中を丸めずに颯爽と仕事に向かわなければならないしオトナの悦楽を知って人生を楽しまないといけない。オトナの責任ってそれだけだと思うんですけどね。

207

「逃げろ」というツイートに対して「責任」に着いての質問がかなり来てます。面白い。では、まずは「責任」について定義してから反論してください。きちんと定義できたら哲学史の教科書に載ると思いますから頑張ってくださいね。責任って虚構の概念ですから。

208

日本の長時間労働が改まらない理由は「仕事のやり方」にあるのではなく、仕事を早く終えてまでやりたいことがない、つまり「余暇のあり方」にあると思います。家に帰ってもテレビ見るとかゲームやるとかしてダラダラ過ごすしかないのであれば会社でダラダラ仕事するのも変わらないということですよね。

209

いま「勝つ技術」だけが研究され、議論され、追求されていますけど、こと「幸福に生きる」ということを考えた場合、本当に必要なのは「負ける技術」なんですよね。

210

運がいい人は確かにいます。むしろ成功するには絶対に運が必要と言っていい。でも運がいい人って、その前に必ず何か、なかなか「芽の出ないこと」をやってるんですよね。打席に立ち続けてる。周りからはそれは見えない。だから「運がいいね」で終わってしまう。

211

環境問題や多様性について勉強すると理想に合わないものが目に付き、悪口を言いたくなります。悪口はその人の社会資本を毀損し、発言力や影響力を奪います。すると結局、理想は実現できません。だから、理想を知る人は、理想を学ぶのと同じ歩調で寛容を身につけなければなりません。

212

今回のオリンピックに関連する一連の騒動や海外での報道を見てると、日本の国際的ポジションを決定的に低下させる、歴史的な契機になったと思います。オリンピックの実施の是非以前に、この状況下でオリンピックを実施する「国としての底力」がもはやこの国にはなかったのだということでしょう。

213

いつか本を出したい、と思っている人へのアドバイス。「交響曲を作ろうと思わず、アルバムを作るつもりで書く」というのがコツです。とにかくその瞬間瞬間で書きたいことを少しずつ書いて、後で読み返して面白いものを選りすぐって、それをキュレーションしてまとめる、というアプローチです。

214

こうやって量で比較して優劣を議論する文化に浸っている限り、永遠に幸福にはなれませんよ、ということでしょう。さすが宮崎さん。

news.livedoor.com/article/detail…

215

バートランドラッセルは「怠惰礼賛」の中で「暇を楽しむには教養がいる」と言ってますね。この指摘を踏まえると、なぜ働き方改革が上手くいかないかがよくわかります。改革して浮いた時間をゲームとかテレビとかSNSとかで潰すしかない人にとっては「働き方を改革する」インセンティブが無いんです。

216

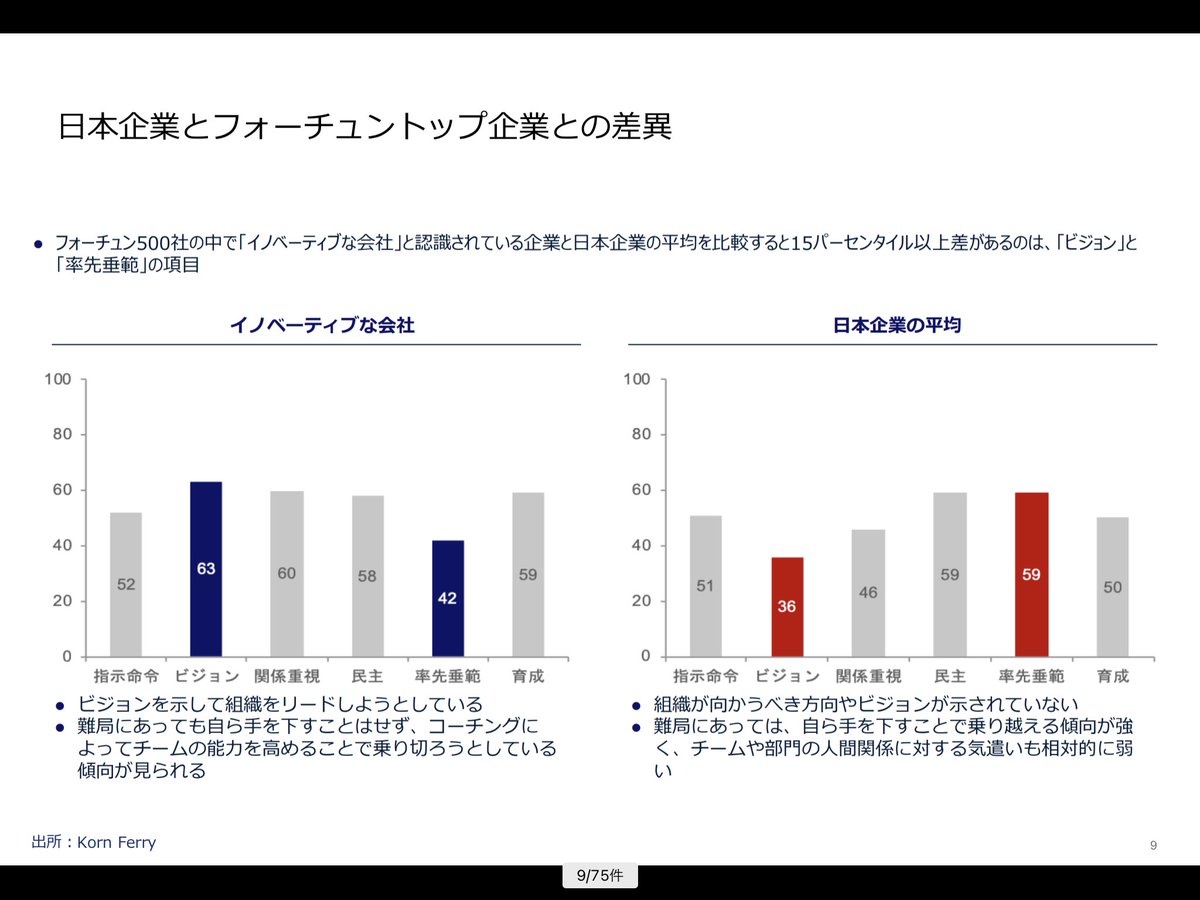

気がついたんですけど、ビジョンが明確なビジネスって必ず「敵」も明確なんですよね。Googleなら「情報の格差」が敵だし、スタディサプリなら「教育の格差」が敵だし、国境なき医師団なら「医療の格差」が敵。問題が希少化する世界だからこそ「敵をデザインする」という考え方が重要なのかもなあ、と。

217

ではビジョンはどうやって作るのか?カギは「教養」ということになります。ビジョンとは「ありたい姿」のことですけど、現状を当たり前に受け入れてたらビジョンなんて作れません。目前の状況を「これっておかしくねーか?」と考える知的反逆心こそがビジョンの苗床です。

218

そういう意味で教養って何に必要かというと暇を楽しくつぶすために必要なんですよね。文学・語学・楽器・絵画・芸術・歴史・・・わかればこんなに楽しいものはないけどわかるのには一定量の訓練が必要という。

219

多くの人がTwitterを実名でやりたがらないのは「発言には責任を持つべきだ」と考えているからでしょう。そう考えれば怖くて実名でのホンネ発言なんて出せるはずがありません。別に責任なんて気にしなくて良いのに。ホンネで話さない人に敵はできないけどそれって味方もできないってことですからね。

220

イノベーションを「何か新しいこと」として考える人が多いけど、実際には「未来の当たり前」を引き寄せることで実現することが多い。この「未来の当たり前」を考える時にリベラルアーツが武器になる。「未来の当たり前」なのに「今はそうなってない」ことは何かを考える。

221

さらに指摘すれば、言葉には自己暗示の効果もあります。ネガテイブで汚い言葉ばかり呟いているとやがては自分自身をそのような人間にしてしまう。そうなるとますますポジティブな光はそのから逃げて闇に沈み込んでいくことになる。聖書の福音書にもありますね、人は自分の放つ言葉に殺される、と。

222

223

経営者にとっては、自分の会社って命がけのものですけど、働いてる人にとってはたまたまそこにあった自動販売機と同じですよね。一定の労力を入れると一定の給料が出てくるという自販機。そういう温度差の違いがいろんなところで摩擦の原因になるのは当たり前だよなあ、と。

224

昨日は某企業の新入社員への基調講演でした。皆さんの先輩は皆さんに色々な指導をすると思います。でもね、今の50代以上の人たちは「日本を成長させられなかった人」たちです。その人たちの言うことを聞いても同じことを繰り返すだけなので、あまり鵜呑みにしない方がいいよ、とお伝えしておきました。

225

要するに企業も人と同様に「モテる」「モテない」が重要な時代になった、ということです。「役に立つ」は論理とサイエンスで追求できますが「モテる」にはセンスとアートが必要です。マニュアル読んで「モテる」ことを目指す人ってだいたい「モテない」でしょう?