126

パンデミックを機会に「人間関係の断捨離」をしましょう。精神科医の泉谷閑示先生は「自我の回復」には「好き・嫌いの表明」が重要だと言ってますが、最初に「嫌い」を表明しないと「好き」が出てこない、と言っていますね。会いたくない人には会わない。

127

いい文章を書くための究極のコツ。それは書いた文書を「必ず音読する」こと。音読してツマルところは必ず文章がヘンだし、しばしばロジックもおかしいことが多い。緻密にチェックするのは大変だけど、音読するとそれを教えてくれる。

128

みんな地図を欲しがりますけど、地形がどんどん変わる変化の速い世界では地図は役に立ちません。いま必要なのはコンパスです。真北を常に指すコンパスさえあれば地形の変化に右往左往することはありません。そのコンパスこそ美意識でありセンスなんです。

129

ワークライフバランスの重要性にはもちろん同意するのですが、私たちは競争社会に生きており、成果と成長が労働時間と相関するということも事実です。少なくとも、私の周囲でこの年齢になって楽しく仕事をして活躍してる人で「思いっきり仕事に打ち込んだ時期」がなかった人は皆無です。

130

忙しいっていう理由で何かをやらない人が多いですけど、時間配分が変わらなければ今の出力は変わりません。今の出力が不十分だと思うのであれば、それは時間配分に問題があるからで、何かを止めて何かを始めないと何も変わらない。重要なのは「どうやるか」ではなく「何を止めて、何を始めるか」です。

131

グーグルだってフェイスブックだってユーチューブだって初期段階では「これ、どうやってマネタイズするの?」が常に大きな問題でした。それは後で考えるとしてとりあえず行けるとこまで行ってみよう、の結果として今がある。初期段階であまりにマネタイズを考えると事業がどうしても小粒になりますね。

132

MITでは理系の学生にもプレゼンテーションやディベートを必修にしています。これは「先進的な技術を有する人材であれば、自分の考えを効果的に他者に伝えるコミュニケーションの技術が必要」という考え方です。「伝えられない」ということは「アイデアがない」のと同じだ、ということです。

133

差を作るのは「余暇の過ごし方」です。仕事は誰でもそこそこやりますからね。その時の余暇の過ごし方で五年後の自分のパフォーマンスが決まると思ってます。後からズンと効いてくるでキツいですよ。携帯ゲームとSNSでボンヤリ過ごしてれば、そりゃあもう…

134

何か新しいことを始めるとき「一貫性の罠」に気をつけたい。「一貫性の罠」とは、過去の自分の言動と一貫性を持たせようとする心の圧力です。この罠にハマると「過去の人生」が「未来の人生」を決めることになってしまいます。

135

どこに住むか、なにをするか、誰といるか。人生のクオリティって結局、この三つで決まっちゃうんですよね。

136

最近、つくづく「上機嫌というのは最重要のコンピテンシーだな」と思っています。機嫌の悪い人、怒りっぽい人、不寛容な人ってみんな難しい状況になってる。しかもその状況を本人が招いているということに無自覚だから始末が悪い。

137

野村総研がまとめた経営者アンケートによると「次の経営者に求める資質」の三位に「不退転の決意」とある。ナニバカなこと言ってんの、と。アマゾンは上々以来70以上の事業に手を出して三分の一はすぐに撤退してます。たくさん試してすぐに諦める。これが令和の鉄則です。diamond.jp/articles/amp/2…

138

宗教は「行動様式を揃えるOS」なので、これを持たない日本人は「他人に迷惑をかけない」ことを基準に考えます。ところが「迷惑」は「受け取り方」で決まるので、常に「相手の顔色を見る」ことになり、これが生産性を大きく低下させてる。言葉より空気読むほうがそりゃ時間も労力もかかりますからね。

139

会社は近い将来バンドみたいになると思うんですが、そうなると掛け持ちとか再結成とか音楽性合わないから解散とか当たり前で、その時々で好きな仲間とバンドを組んで社会と関わればいい。人的資本も社会資本も「会社の外側」に蓄積するのでロックインされません。

140

これほど律儀に信号を守る国は日本以外にありません。一方で、そういう国においてコンプライアンス違反が続出している。これは矛盾に思えるわけですが、実は全く矛盾ではありません。善悪の判断が自分ではできないので、周囲5メートルの人々に依存するという知的貧弱さという点で同じなんです。

141

逆に言えば「広告会社の影響力が強い社会」というのは、自分の好みに自信がない、流行に惑わされて右往左往する人が多い社会ということです。つまり「広告会社の影響力の強さ」は、「これダサい?」「流行遅れ?」と不安げにキョロキョロする人々によってこそ支えられているということです。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

142

仕事の成果は「相性」に左右されます。いま周囲を見て活躍してる人ほど「相性」を大事にしてる。合わない相手は40点でやり過ごして、本当にフィットする相手と100点の仕事をする。「誰とでも70点の人と仕事ができる」という人ほど危険で「100点の仕事ができる」という人に常に負けている、という。

143

他人の批判ばかりしてる人の問題点は、批判アンテナの感度が高まるので最後は自分を批判してしまうことです。ツイッターで他者の批判ばかりしてる人って大体が実名を出してないでしょ?彼らは自分のことが大嫌いなんです。本当に気の毒です。

144

今日は久々に朝の東京なのですが、すれ違う人々の表情の暗いこと。先日、京都精華大のサコ学長が言ってた「マリから知人が来ると東京の人の目、特に子供の目が死んでるのにみんなビックリする」という話を思い出してしまった。

145

一橋の楠木先生が言ってた「銀座のクラブはオッサンの威張りたいという欲求をマネタイズするビジネス」という指摘が忘れられない。欲求のあるところにビジネスあり。思いっきり威張らせてくれたらお金払うよ、という場所も必要なんですね。僕は威張るの嫌いなのでだからクラブ楽しくないんだな、と。

146

コロナ後には東京一極集中の傾向にも変化が起きるでしょう。社会生活の仮想空間シフトが進めば物理空間の利便性プレミアムは消失します。週一で会社に行く程度なら軽井沢や葉山に移住したいと考える人も多いでしょう。個人の嗜好に応じて居住地が多様化すればそれは素晴らしい社会変化だと言えます。

147

不要不急な仕事は止める、となってもどうしても動かさないといけないのが日用品・食料品の流通やゴミ収集に代表される生活基盤サービスですね。本当に助かります。でも実は、そういう「要で急」な仕事こそが決して高給ではない一方で、止まっても何の影響もない仕事の多くが高給という矛盾。

148

会社って何のために存在するんですか?という問いに対する最もシンプルな答えは「一人一人は小さな力だけど、仲間と集まればすごいことができる」ということでしょう。だからこそ「どんなすごいことをするか」という目的=パーパスが抜け落ちてる会社は会社として意味がないということです。

149

「頭ではわかるけど心は動かない」と「頭でわからないけど心は動く」。これから大きな影響力を発揮するのは後者ですね。

150

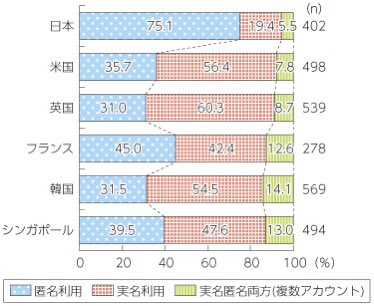

日本では顕著に匿名のTwitterユーザーが多い。「アイデンティティを明らかにして個人の意見を表明する」ことができない人がマジョリティの社会で「個性」が歓迎されないのは当然のことでしょうね。soumu.go.jp/johotsusintoke…