301

思考とは言葉でするものですね。だから言葉を緩く、いい加減に扱う人には、緩い、いい加減な思考しかできません。言葉を、精密に、時計を組み立てるように扱えればいいのになあ、と。

302

考えた通りに、生きなければならない。さもないと、生きた通りに、考えてしまう。by Paul Bourget

303

勉強は何のためにするのか?という問いへのシルプルな答え。なぜなら勉強すると人生が楽しくなるから。例えば、文化や歴史や語学を学ぶと旅行は楽しくなります。外国に行ったって文化も語学もわからないんじゃ友達もできないし楽しくないのは当たり前。だったら家でドラマ見てゲームでもする方がいい。

305

呪術は必ず言葉を使います。なぜ言葉が使うかというと、人は言葉によって自分の動きを封じるから、です。つまり呪いというのは「その人からオプションを奪う言葉、考えることを停止させる言葉」のことなんです。そう考えると、今の社会がいかに呪いにまみれてるか、よくわかりますよね。

306

集まった方が生産性は上がる?それはそうかも知れないけど、殆どの人にとっては生産性なんてどうでもいいんですよ。だって生産性の上昇分はシステムのオーナーに還元されるんだから。それよりも通勤時間が減る方がいいやと思ってると思いますよ、という単純な話です。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

307

直感力に優れている人ほどコンサルとして長続きしない印象があります。直感的に答えがわかる人は極めて短時間に問題を解いてしまうのでコンサルフィーがものすごく安くなるんですね。一方、ギリギリ論理で突き詰めれば詰めるほど時間はかかるのでコンサルとしてはこちらの方が良いわけです。

308

自分を現象として捉えてみる、と少し救われるように思います。今はあまりに「個人の意志」が前面に置かれますが、人の行為はすべて関係性の中で生まれる現象でそこには能動も受動もありません。宮沢賢治の「春の修羅」は「わたくしという現象は」という言から始めてますがすごい洞察だと思います。

309

なんとなく素敵で洗練されたイメージの会社というと「ソニー」「資生堂」「サントリー」と思い浮かぶけど、こうして並べてみると、全て社名が「サ行」なのだということに気づく。そもそも「素敵」「洗練」も「サ行」なのだよなあ。

310

人生のクオリティを決定する三大要因の一つが「どこに住むか」です。それが企業の都合で決められていた時代が終わろうとしてる。コレはスゴいことです。あとの二つは「誰と住むか」「何をするか」ですね。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

311

こうなると価値の逆転が起きます。これまで労働生産性が低いと考えられていた教育や芸術や福祉などの活動こそ最も資源生産性が高く、しかもこれらは労働集約的で雇用を生み出し、また社会における人と人との繋がりを生み出す仕事でもあります。労働生産性から資源生産性への物差しのシフト。

312

都市からたまに離れるのが良いのも五感の感度が上がるからです。よく「都市は情報量が多い」と言う人がいるけど、あれは間違いで都市は逆に情報が非常に少ないんです。人間のアイデアがモノに転写されただけですから。自然はずっと情報が多い上に絶えず変化する、だから五感が磨かれるれるんですね。

313

勤労の道徳は勤労を必要とせず、他者の勤労によって裕福な暮らしをする階層の人々によって捏造されたものだ、とラッセルは言っています。勤労の道徳は奴隷の道徳である、しかし現代は奴隷を必要としていない、と。「一生懸命働くのは良いことだ」という価値観の根拠を疑うべき時代ですね、哲学です。

314

「この先、どうなりますか?」と他人に聞く人と「この先、どうしたいのか?」と自問する人。長い時間が経つと両者には埋めがたい差が生まれてしまう。

315

「成功する人は大胆にリスクをとる」と言われますが、統計によれば真実は逆で「失敗する人は大胆にリスクをとる」。データによれば起業の成功確率は、本業をやりながら副業として始める方が、退路を絶って始めるよりも高いことがわかっています。退路を断つことで逆に大胆になれなくなるのですね。

316

成長の止まった世界では時間に価値がなくなります。いまは金利が事実上ゼロの時代ですが、これはつまり時間の価値がゼロの時代、「時が金にならない時代」が来たということです。こうなると時間を分母にして計算される全ての指標が意味を失うことになります。たとえば労働生産性とか…

318

これほど律儀に信号を守る国においてコンプライアンス違反が続出している。これは矛盾に思えるわけですが、実は全く矛盾ではありません。他人に流されずに自分で判断することができない、周囲5メートルの人々に付和雷同して同じ行動をする、という点で同じなんです。

319

皆さん、選挙に行きましょう。この人たちを国政から外す大きな権力を持っているのは誰あろう、私たちなのですから。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

320

人も組織もビジョンが大事、という話をすると「どうせ実現しない」とか「現実は甘くない」とかいう反論をいただくのですが、そもそも実現するかどうかはどうでもいいんです。ビジョンを持って生きるというプロセスが価値を持つわけでね。イエスの神の国もキング牧師の差別なき世界も実現してません。

321

なぜ人間に美学とモラルが必要かといえば、一つには意外かもしれませんが、最終的に大変効率がいいからです。これは敬愛する政治学者の中西輝政先生が著書の中で述べておられる言葉ですが、一連の不祥事による白紙撤回を見るに、この「効率がいい」という表現の鋭さに改めて唸らされます。

322

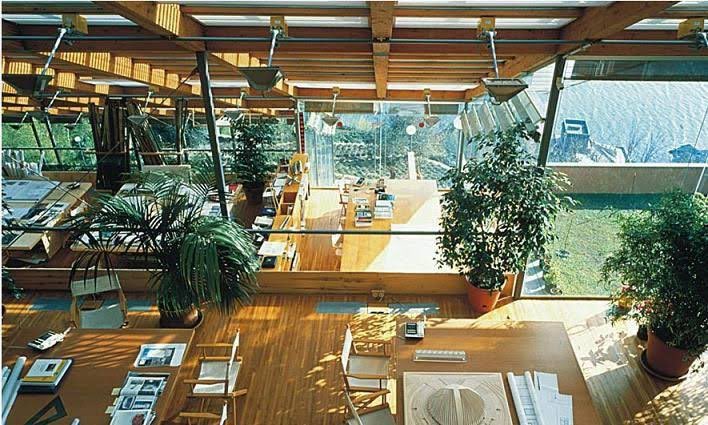

一点の迷いもなく「自分が居るべき場所」と感じられる場所を見つけられるかどうか。結局それで全部決まってしまう。そういう場所にまだ出会えていないという人は絶対的な移動量が足りてないんだと思います。

323

良いビジョンと悪いビジョンはどう判断するのか?などという驚天動地の質問がよく来る。そんなもの「自分がワクワクするかどうか」に決まってるだろ!と。自分がワクワクしてないビジョンにどうして他人がワクワクするのか。「心を動かす」ということをしてこなかったツケが回ってる人が多い。

324

日本人がなぜビジョン構築が下手かというと必要なかったからです。明治維新の時は英・独・仏が、大戦後は米が目標だったのでビジョンなんて必要なかった。必要ないものに価値はないので「ビジョンは意味がない」となった。だからこそ、逆にいまはビジョンを作れる人に高い価値があ生まれるわけです。

325

いま急速に「リモートワーク」が社会に浸透してますが、葉山界隈の人で話してるのは「通勤がなくなったので生産性が上がった」ということ。逆にいうと「環境はよくないけど便利」という場所の「利便性プレミアム」は減少することになりますね。不動産の市況にもいずれは影響が出るのでしょうかね。