151

152

反論を気にされる人が多いですけど、反論があるということは「痛いところを突いた」ということで主張に力があった、鋭さがあったという証拠なんです。反論のない主張なんて、ねえ。

153

数え切れないほど多くの会社がミッションやパーパスといった類のものを掲げてるわけですが、これらのミッションなりパーパスを達成したので解散します、という話は一度として聞いたことがない。これは本当に不思議なことだと思いませんか?

154

自己実現を成し遂げた人は友達が少ない、というのがマズローの発見でしたけど、これって色々と考えさせられますよね。

155

一緒にいることでかえって人生の質が悪くなる「逆切磋琢磨」の人間関係に気をつけたい。

156

193カ国からなる国連加盟国のうち、1945年以降、戦争を経験していないのはアイスランド、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スイス、ブータン、 日本の8か国しかない。私たちが当たり前だと思っている「平和」は実はとても貴重なのだというお話し。

157

ジーンクエスト創業者の高橋祥子さんのお話をお伺いして面白かったのが「絶滅危惧種の特徴は多様性がないこと」という話で、いずれは「組織の多様性の水準を図ると絶滅リスクがわかるようになるかも」とおっしゃっていた。組織アセスメントの新しい視点ですね。

158

レベルの低い顧客に合わせるとレベルの低いモノしか生み出せない。可能性を制約してるのは多くの場合、本人の才能や能力より付き合ってる顧客なんですよね。良い意味で「難しいお題」をくれる顧客と仕事をしましょう。

159

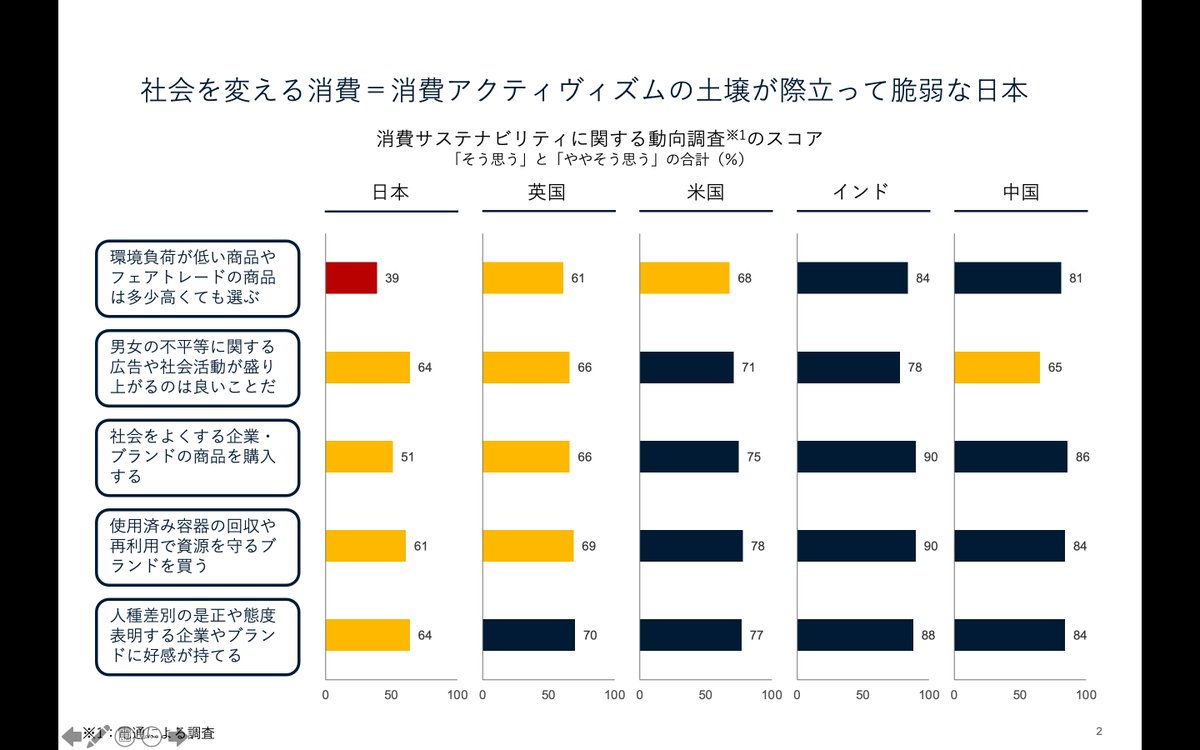

環境問題や多様性について勉強すると理想に合わないものが目に付き、悪口を言いたくなります。悪口はその人の社会資本を毀損し、発言力や影響力を奪います。すると結局、理想は実現できません。だから、理想を知る人は、理想を学ぶのと同じ歩調で寛容を身につけなければなりません。

160

1960年代に世界中で盛り上がった学生運動が何も変えられなかったのはなぜか?それは「現状を否定するだけでビジョンを見せられなかった」ということに尽きると思います。資本主義が様々な問題を生んでいることは確かですが、ただ否定するだけでは何も生まれません。同じことを繰り返すのは愚です。

161

理想は自分が前に進むためにあるのであって、人に押し付けて批判するためにあるのではない。不寛容の問題はここに尽きます。このことが腹に落ちると随分と楽になるのだろうなあ、と。

162

仏教では「足るを知る」ことを幸福へと至る成熟の条件と考えます。一方で企業や経済は飽くなき成長を求められます。会社の中で「売上はもう十分です」と言ったら確実に出世できませんよね。この点からして企業や経済というのは決して成熟へと至ることのない、破綻を運命づけられたシステムと言えます。

163

内容を読むと完全にサディストの異常者ですね。殺された少年には本当に気の毒です。スポーツ指導の資格すら取ってないシロウトが強圧的に指導することが許されている「部活」という異常な世界。この状況を放っておいてる教育委員会他の責任は非常に重いと思っています。

number.bunshun.jp/articles/-/849…

164

転職や転居について「勇気がない」ということを言う人がいますけど、勇気の問題で動けないならむしろ動かない方が良いと思います。それはただのギャンブルですから。動く人は「勇気があるから動く」のではなく「確信があるから動く」わけで、だから良い結果を得るわけですよね。

165

「祈る」という行為がなぜ重要なのかというと、それが「優先順位を確認する契機になる」からです。利害関係の時空間を拡げるんです。逆に「魔がさす」というのは利害関係の時空間が一時的に狭まった瞬間を言うわけですよね。

166

ビジョンやパーパスが大事というのはその通りなんですが、ビジョンやパーパスって作るのは簡単なんです。難しいのはこれを浸透させることなんですが、ここで「人事」がカギになります。ビジョンを実践してる人が本当に抜擢されるかどうか、で会社の本気度を皆が判断しますから。

167

「頑張る人」はなぜ「夢中な人」に勝てないのか?つらつら考えるに、それは「累積思考量の圧倒的な違い」ということになると思います。

168

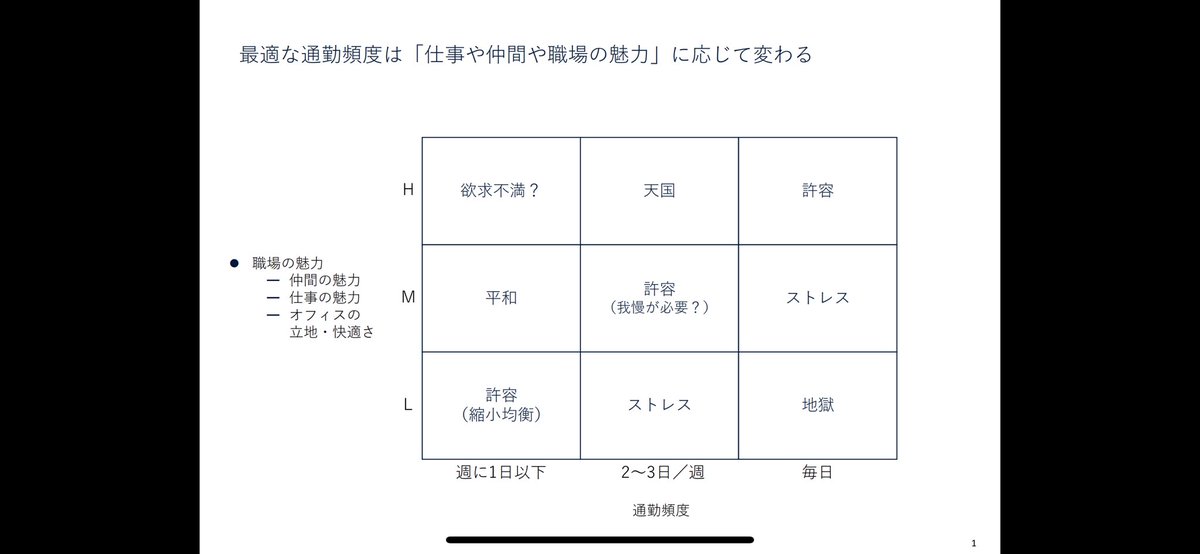

集まった方が生産性は上がる?それはそうかも知れないけど、殆どの人にとっては生産性なんてどうでもいいんですよ。だって生産性の上昇分はシステムのオーナーに還元されるんだから。それよりも通勤時間が減る方がいいやと思ってると思いますよ、という単純な話です。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

169

イライラする時って自分の呪いに気づく良いチャンスなんです。呪いにかかってる人はその呪いを指摘されるとだいたいイライラするし、時によると激昂しますからね。

170

リモートワークについて「コロナが収まったらウチは止める」という会社がありますが相当に厳しいだろうと思ってます。「通勤がある会社」と「通勤がない会社」で比較すると前者は平均で毎日2時間の「給料の出ない仕事=シャドウワーク」を社員に強いてるわけで採用競争力は大幅に低下しますからね。

171

日本はエンゲージメントの数字が低い、つまり夢中になって働いている人が少ないということですが、逆に言えば「夢中になれる仕事」を見つければラクに勝てるということです。競争戦略で考えれば現職でコンピテンシーを高めるより若い時に色々試してできるだけ早く夢中になれる仕事を見つける方がよい。

172

よく「座右の銘」とか「尊敬する人」とかについて聞かれるのですがいつも考え込んでしまう。どう考えても答えは「特にありません」なんだけど、そういうわけにもいかないので適当に誤魔化すことになります。本気でそんなものがあるなら相当にヤバいですよね、自分を縛る呪いですものね。

173

174

175

プロジェクトリーダーのポジションが高いほどプロジェクトの成功率が下がる、ということを報告するエラスムス・ロッテルダム大学の論文。知識や経験が豊富なリーダーが引っ張るプロジェクトほど成功率が低いというのは驚くべき結果です。これも権力格差の影響でしょうね。

repub.eur.nl/pub/94633