401

「教えたがる」っていうのは、あれは何なんでしょう、もう病気ですね。

404

僕の音楽に力なんてないですよ。役に立つこともない。役に立ってたまるか、とすら思います。

asahi.com/and_M/20200522…

405

「幸福になること」と「幸福の記号を入手すること」を取り違えてる人が余りにも多い。港区の億ションも高級車もブランド物のハンドバッグも流行のレストランでのディナーも全て後者であって前者を保証しない。気をつけないと「幸福の記号を全身の纏った不幸の天才」になりかねない。

406

中学の時に授業があまりにアホらしいので寝てるかマンガか岩波新書を読んでいたら、テストで学年最高を取ったのに成績で4をつけられたことがある。全校集会の時にその理由を説明せよと詰問したのに説明がなかったという事件以来、この国の教育システムは信用できないというのが僕の持論。

407

試験で子供に序列をつけることの必然性も無くなってますよね。良質な教育というのは希少資源なので子供に序列をつけて上位の子に資源投入したわけですがICTのお陰でこの希少性は解除されたのに試験は残存してる。試験をネタに脅せないと教師の権威が落ちる、ということなんでしょうね。

408

コロナの影響でリモートワークが常態化すると、楽しい仕事をやっている人にとっては「通勤というリミッター」が外れた状態になるので成果が数倍に跳ね上がる一方、モチベーションを感じていない人は監視・管理が緩んで生産性が低下します。二極化のトレンドがますます進むでしょうね。

409

社員意識調査のギャロップ社によると、日本で仕事にやりがいを感じている人はなんとたったの6%しかいません。人生を無駄遣いしている人がそんなにいるのか・・・そんな仕事すぐ放り出して面白おかしいことをやればいいのにと僕は感じるわけですが、みんなワガママじゃないんですよね。

410

創造性はよく「認知に関する能力」だと思われています。でも創造性の研究に一生を捧げた心理学者、チクセントミハイは「感情に関する能力」だと言っていますね。僕が「わがままを回復しよう」と言ってるのはそのためです。だから成功したアーティストや起業家にはわがままな人が多いでしょう?

411

今日の会議を始め、最近は教育に関していろんなことを聞かれることが多いのですが、最終的に言いたいのは一言、「余計なことはするな」ということに尽きますね。そもそも「教育できる」という発想そのものがおこがましい。

412

子供に教育の選択権を与えたら良いんですよ。僕は高校は殆ど通わずに図書館で好きな本だけ読んでました。先生の授業よりマルクスの方が面白かったからね。今になってつくづく思うのは「正しい選択をした」ということです。子供は大人が思っているような愚かな存在ではありません。

413

すぐに声を荒げる人がいますね。そうやって他人を威嚇しないと人が動かせないと思ってるわけで、人格にも人望にも欠けていることを自分でよく分かってるんです。そういえば、先日捕まっちゃった政治家さんは一日中、四六時中、周囲に怒鳴り散らしていたそうで、哀れとしか言いようがありません。

414

「オトナの言うことをよく聞く良い子」を育てるつもりで「命令されたことしかできない無気力なイヌ」を育てている人のなんと多いことか。

415

20万部突破を記念して拙著「美意識」の本文が公開されました。shinsho.kobunsha.com/n/ncecd76372c89

416

イエス、ソクラテス、ルター、吉田松陰、キング牧師、ガンジー、坂本龍馬。共通項は「皆んなワガママだった」ということ。規範に従わない、世間がどう言おうと自分が違うと思ったら服従しない。ヘルマンヘッセも言ってますね、「ワガママは最上の美徳だ」って。

417

今の教育では「与えられた問題を実直に解く子」がポジティブに評価されるのでそういう人材が世の中に大量に生み出されています。僕は率直に言って教育に過剰な期待はしていませんが、真逆の「ワガママな衝動を発揮する子」がポジティブに評価されるようになると状況は随分と変わってくると思います。

418

不確実性ってネガテイブに言われますけど一番の贅沢でもあるんですよね。ヨット、ハンティング、カジノ、ヴィンテージカーなんかの「お金持ちの趣味」の共通項は「不確実性」です。

419

90年代の半ば、インターネットを指して「あんな通信方式はナンセンスの極み。普及するなんて言ってるのは通信をわかっていない素人の戯言ですよ」と言ってたNTT幹部の方、いま元気にされているかなあ。

420

判断は難しいって、それを断じて判断するのがリーダーの仕事でしょうに。結局、価値観の軸がないから判断が場当たりになるんですね。判断が難しいなんて言ってるなら辞職すべきだと思います。

www3.nhk.or.jp/news/html/2020…

421

「最初」にあまり拘らない方がいいと思ってます。「もうやってる人がいる」「もう言ってる人がいる」と批判する人が居ますけど、その「やり方」「言い方」がショボいのであればいくらでもハックすれば良い。電球の発明者はエジソンではないし検索エンジンの創始者はグーグルではありません。

422

仕事の一番の報酬って「お金」ではなく「ありがとう」っていう一言だと思うんですね。それがないとドンドンお金を増やす方向で飢餓感を満たそうとしてしまう。

423

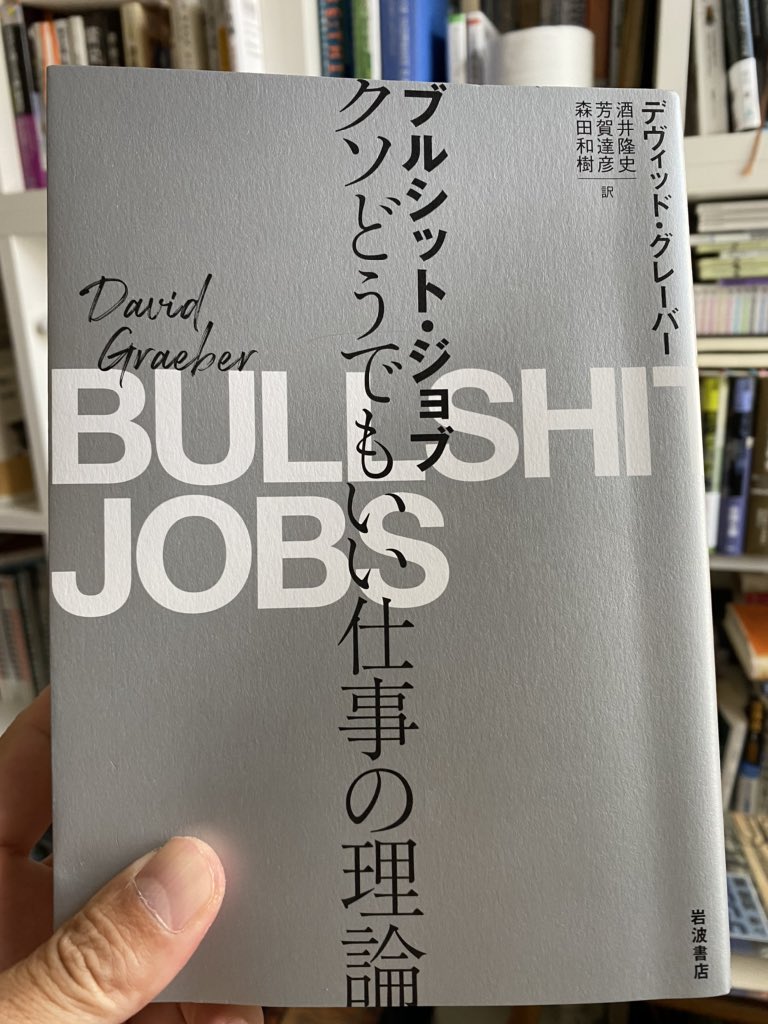

各時代における最優秀人材の成果物。貴族制社会=美しいが役に立たないもの=宮殿や交響曲。初期民主主義社会=醜いが役に立つもの=プレハブ住宅や高速道路。後期資本主義=醜い上に役に立たないもの=コンサルの報告書やら弁護士の訴状。フランシス・フクヤマ「歴史の終焉」より。

424

「呪いとは、思考と行動の可動域に制約をかけるもの」という近内悠太さんの言葉を思い返してみると、「人に迷惑をかけない」「親を心配させない」「失礼があってはいけない」といった標語がすぐに思い出されてくる。そうか「呪い」だったんだなあ・・・

425

面白いことに気づいた。パワーポイントで資料を作っているときは音楽を聴くと捗るけど、ワードで文章を書いているときに音楽を聴くとすごく集中力が削がれて生産性が落ちる。多分、脳の使っている部分の違いに起因するんでしょうね。