376

いわゆるスマートシティの考え方もそうですけどね、結局はシャッター通りの問題も「役に立つこと」を求めたためということでしょう。「役に立つけど意味がない場所」が役に立たなくなるとその場は廃虚になる。どれだけ「役に立たないけど意味がある場所」を作れるか。

377

ファイナンスのファイはファイナルのファイと同じ「終わり」という意味です。日本の地方都市の中心がシャッター通りになっているのはコミュニティ形成を「商店=お金をやり取りする場」に頼ろうとしたからでしょう。欧州の活気ある地方都市の特徴はコミュニティの中心部が商業と紐付いてないことです。

378

さらに指摘すれば、言葉には自己暗示の効果もあります。ネガテイブで汚い言葉ばかり呟いているとやがては自分自身をそのような人間にしてしまう。そうなるとますますポジティブな光はそのから逃げて闇に沈み込んでいくことになる。聖書の福音書にもありますね、人は自分の放つ言葉に殺される、と。

379

最近、つくづく「運の良し悪し」は言葉遣いで決まるんだな、と思います。いつもネガティブな言葉を呟いているる人からはポジティブな人ほど離れていきますが、運はポジティブな人を介して人に伝播するのでこれは致命的です。他人の批判ばかりしてる人ってだいたいが不幸そうでしょ?

380

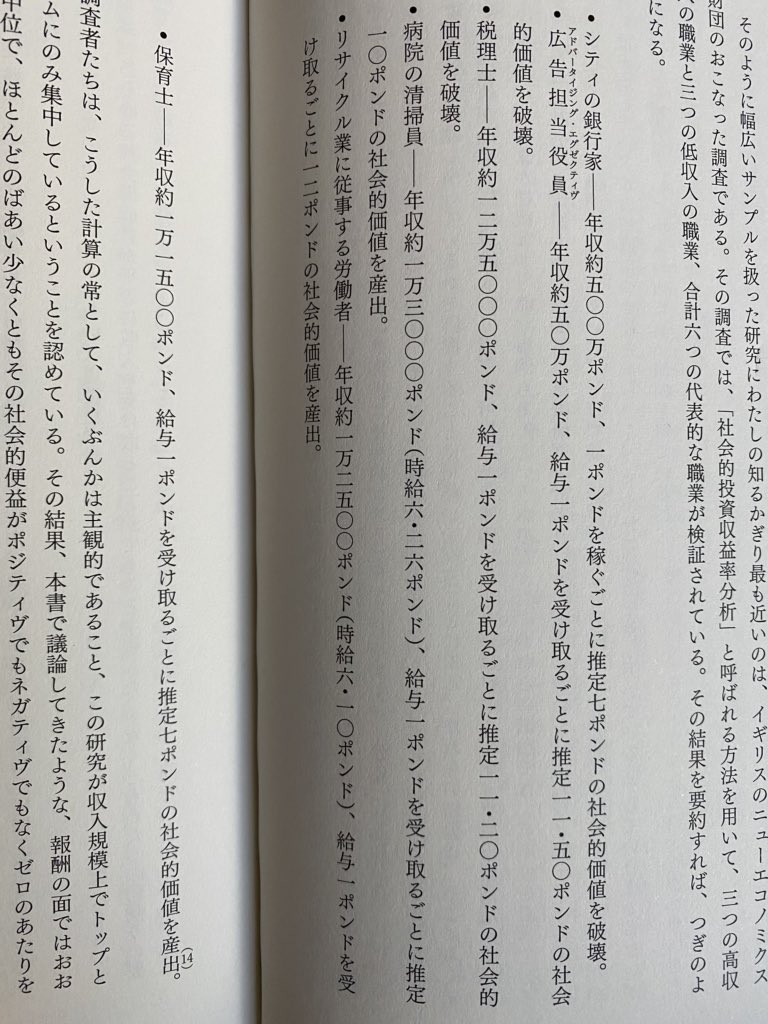

こうなると価値の逆転が起きます。これまで労働生産性が低いと考えられていた教育や芸術や福祉などの活動こそ最も資源生産性が高く、しかもこれらは労働集約的で雇用を生み出し、また社会における人と人との繋がりを生み出す仕事でもあります。労働生産性から資源生産性への物差しのシフト。

381

成長の止まった世界では時間に価値がなくなります。いまは金利が事実上ゼロの時代ですが、これはつまり時間の価値がゼロの時代、「時が金にならない時代」が来たということです。こうなると時間を分母にして計算される全ての指標が意味を失うことになります。たとえば労働生産性とか…

382

スマートシティとかウェアラブルとかへの違和感、やっぱり20世紀の議論、つまり「どれだけ便利で快適になるか」の延長線上でしかない感じがするんですよね。古いなあと。決定的なのは「環境をどう変えるか」という議論に終始していて「人間がどう変わるか」という論点が抜けてる点です。

384

仕事のリモート化によって「教育・育成」が大きな課題になっていますけど、一つ確実に言えるのは「新卒」の魅力が大きく下がるということです。これだけ新卒の育成の難易度が上がるのであれば新卒の育成は他社にやらせて、コストはむしろ中途採用の広報と精度向上に回した方が合理的です。

385

賃貸契約で貸すよりもAirbnbで貸した方が収益性が高い。同じことを個人のワーカーに当てはめて考えみると「長期の労働契約よりも短期の労働契約を集積させた方が収益性が高い」ことになる。自分をシェアエコノミーの資源にすることでかえって収益性が上がるという新しい労働観パラダイム。

386

少ない順に並べると1:難しいことを簡単に言う人、2:難しいことを難しく言う人、3:簡単なことを難しく言う人、4:簡単なことを簡単に言う人。一見すると「3」の人はとても頭がよく見えるけど、時間をかけて読解しても得られる洞察は「当たり前だろ」ということが多いので要注意ですね。

387

みんな地図を欲しがりますけど、地形がどんどん変わる変化の速い世界では地図は役に立ちません。いま必要なのはコンパスです。真北を常に指すコンパスさえあれば地形の変化に右往左往することはありません。そのコンパスこそ美意識でありセンスなんです。

388

会社って何のために存在するんですか?という問いに対する最もシンプルな答えは「一人一人は小さな力だけど、仲間と集まればすごいことができる」ということでしょう。だからこそ「どんなすごいことをするか」という目的=パーパスが抜け落ちてる会社は会社として意味がないということです。

389

好き嫌いでモノを言うな、と言う人がいますけどね、好き嫌いでモノを言わないから、世の中がおかしなことになってるわけですよね。「通勤嫌い、したくない」って皆が言ってれば今の状況なんて10年前には成立してますよ。

390

あらためて「水戸黄門」って恐ろしい番組だと思います。暴力と権力によって「その場の問題」を潰すだけで、問題の根本原因を生み出すシステムには手を付けないという。

391

三日坊主になるのを嫌がってグダグタと始めない人がいますけど致命的な考え方だと思います。三日坊主を百回続けるつもりで何でもやってみたらいい。めちゃくちゃ学べること多いと思いますし、その中から一生続くことが必ず見つかります。人生を無駄使いしなければ人生は見つけられない。

393

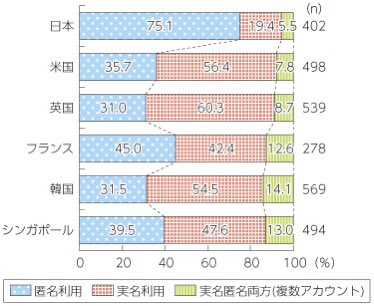

日本では顕著に匿名のTwitterユーザーが多い。「アイデンティティを明らかにして個人の意見を表明する」ことができない人がマジョリティの社会で「個性」が歓迎されないのは当然のことでしょうね。soumu.go.jp/johotsusintoke…

394

これほど律儀に信号を守る国においてコンプライアンス違反が続出している。これは矛盾に思えるわけですが、実は全く矛盾ではありません。他人に流されずに自分で判断することができない、周囲5メートルの人々に付和雷同して同じ行動をする、という点で同じなんです。

395

久しぶりにブログ書きました。教育改革が失敗し続ける本当の理由は「個性的な人材などホンネでは誰も望んでいないから」という考察です。artsandscience-kipling.blogspot.com/2020/08/blog-p…

396

呪いに掛かった人は呪いに掛からなかった人のことを憎みます。自由に生きている人のことが大嫌いなんですね。このルサンチマンを解消するためには自分に掛かった呪いに気付き、それを解くしかないのですが、そうはならず、むしろ他者に呪いをかける方に行ってしまうんですよねえ、哀しいことに。

397

相手の自由度を奪う言葉を「呪い」と言います。典型的には「人に迷惑をかけない」「わがままを言わない」という言葉がそれです。こういう呪いを親や教師からかけられて不自由になってしまった人は、しばしば他人にも同じ呪いをかけて自由度を奪おうとするのでタチが悪い。気をつけましょう。

398

人並みのことができないって、人並みのことなら人並みの人にやらせれば良いでしょう。

399

私たちの住む日本では「無関心」という病が蔓延しつつあります。これは民主主義にとって非常に危険な兆候だと思います。なぜなら世の中を悪くしているのは、見るからにそれとわかるような「わかりやすい悪人」ではなく、「無批判で無関心な善人」だからです。

400

直感力に優れている人ほどコンサルとして長続きしない印象があります。直感的に答えがわかる人は極めて短時間に問題を解いてしまうのでコンサルフィーがものすごく安くなるんですね。一方、ギリギリ論理で突き詰めれば詰めるほど時間はかかるのでコンサルとしてはこちらの方が良いわけです。