151

「一見、優しいが実は冷たい」という人や組織が多い。実際は「一見、厳しいが実は温かい」の方が良いんですけどね。日本の大企業は多くが前者ですね。表面的な優しさに騙されないようにしたいものです。

152

仕事の成果は「相性」に左右されます。いま周囲を見て活躍してる人ほど「相性」を大事にしてる。合わない相手は40点でやり過ごして、本当にフィットする相手と100点の仕事をする。「誰とでも70点の人と仕事ができる」という人ほど危険で「100点の仕事ができる」という人に常に負けている、という。

153

いま「勝つ技術」だけが研究され、議論され、追求されていますけど、こと「幸福に生きる」ということを考えた場合、本当に必要なのは「負ける技術」なんですよね。

154

「何をしたいのか?」がはっきりしないなら問いを変えて「どこにいるべきか?」を考えるのも手です。アンディ・ウォーホルは成功の秘訣を聞かれて「然るべき時に、然るべき場所にいること」と言ってますけど、この年になるとこのアドバイスの重みがよくわかります。とにかく「居場所」が大事です。

155

リベラルアーツを学ぶための三つの手法は「人と話す」「旅に出る」「本を読む」。このうち「旅に出る」だけが持っている特徴ってなんだかわかりますか?それは一次情報、つまり「ナマの情報に触れる」ということ。旅が制限される世界では人間の「自由に考える力」も衰えることになります。

156

本当の問題は「経済成長しない」ということではなく「経済成長しない状態を豊かに生きることができない」という「心の貧しさ」なんですよね。

157

一万人のコアなファンが年に千円出してくれれば十分に生きていけます。現在、YouTubeのユーザーは世界で20億人いますから、このうち一万人に一人、つまり0.01%の確率でファンが作れれば20万人のファンが生まれる。スーパーニッチを深く刺す、というのがこれからの戦略になるんじゃないかな、と。

159

気がついたんですけど、ビジョンが明確なビジネスって必ず「敵」も明確なんですよね。Googleなら「情報の格差」が敵だし、スタディサプリなら「教育の格差」が敵だし、国境なき医師団なら「医療の格差」が敵。問題が希少化する世界だからこそ「敵をデザインする」という考え方が重要なのかもなあ、と。

160

そういう意味で教養って何に必要かというと暇を楽しくつぶすために必要なんですよね。文学・語学・楽器・絵画・芸術・歴史・・・わかればこんなに楽しいものはないけどわかるのには一定量の訓練が必要という。

161

鈍感力みたいなことが言われてますけど鈍感な人は共感力がないのでイノベーションも起こせないしリーダーシップも発揮できないでしょう。ジョアン・ハリファクスが「コンパッション」で指摘してる通りで「敏感だけど感情に圧倒されない強度」が大事なんだと思います。ただ鈍感になるだけじゃ、ねえ。

162

「忙しさ」と「充実」をはき違えない。「忙しさ」には質があります。「質の悪い忙しさ」は人生の浪費に直結します。ソローも言ってますね、問題は「忙しいかどうか」ではなく「何に忙しいのか」だと。「この忙しさの先に何が待ってるか」を考えるのは怖いことですが、考えなければもっと怖いことに。

163

「やりたいこと」と「なりたいこと」を常に切り分ける。「なりたいこと」は職業名になるので、必ず「過去にあった仕事」になります。一方で「やりたいこと」は行為なので未来に開いている。その他大勢の他者の真似をしたくなければ思考は常に「なりたいこと」より「やりたいこと」に向けるべきです。

164

一般に「創造性」はポジティブに評価されますが、過去の天才の多くが重大な精神疾患を抱えていたことを思い出せば、「創造性」はむしろ「重大な欠損」によって高まると考えるべきでしょう。昨今は「創造性の欠如」がよく嘆かれますが、これは完全性を目指してきた近代が招いた必然的帰結と言えます。

165

自分の強み・弱みは内省してもよくわかりません。結局、実際にやってみて世の中からどう評価されるか試してるしかない。これを40代で初めてやるというのはリスクが大きすぎます。若い時にいろんなことにチャレンジして世の中からダメ出しされないと、何が得意かもわからないまま終わることになる。

166

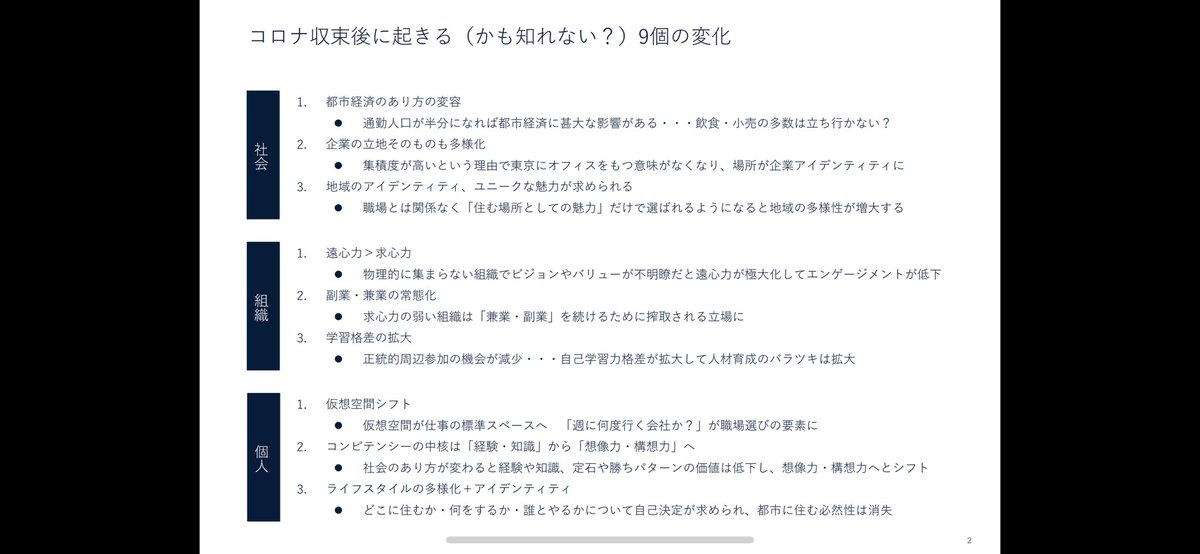

おおおお、MoMAがアート学習のオンラインクラスをスタートしました。先般より社会機能の仮想空間シフトが加速すると言ってますけど、これもその一環ですね。しかし動きが速い!我が国は萎縮、自粛ばかりでこの機会を変革のチャンスと捉えるあざとさに欠けてるように思います。coursera.org/moma

167

好き嫌いでモノを言うな、と言う人がいますけどね、好き嫌いでモノを言わないから、世の中がおかしなことになってるわけですよね。「通勤嫌い、したくない」って皆が言ってれば今の状況なんて10年前には成立してますよ。

168

「マジメに働いてるのに給料が安い」と言いますけど、むしろ「マジメに働いてるから給料が安い」わけですよね。これは「昭和的価値観」の典型です。求められてるのは「マジメに働く」ことではなく「カシコク働く」ことでしょう。

170

島田紳助さんが吉本の若手にやった「お笑いの授業」があるんですが、これが戦略論としてもキャリア論としてもとても秀逸なんですよね。繰り返し言ってるのは「努力に逃げるな」ということです。「練習するな」と言ってるんですね。今の時代においてとても大事なメッセージだと思います。

171

外国にできるだけ出たほうが良い。それはもちろん外国を知るためでもあるんですが、なによりも日本という国がいかにたくさんの素晴らしい面を持っているか、それが貴重なことなのかというのを実感するためです。

172

こうやって量で比較して優劣を議論する文化に浸っている限り、永遠に幸福にはなれませんよ、ということでしょう。さすが宮崎さん。

news.livedoor.com/article/detail…

173

家事は視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚を全て扱う総合芸術で、これを楽しまずに煩事と捉えるのは勿体ない。統計を見ると「家で料理を作る理由」について、日本では「経済的理由」が一位なのに対して、イタリアでは「自己実現」や「料理への関心」が上位に来る。成熟した社会なんだなあと思います。

174

やったことに対する後悔は日々小さくなるけど、やらなかったことに対する後悔は日々大きくなる。

175

日本の長時間労働が改まらない理由は「仕事のやり方」にあるのではなく、仕事を早く終えてまでやりたいことがない、つまり「余暇のあり方」にあると思います。家に帰ってもテレビ見るとかゲームやるとかしてダラダラ過ごすしかないのであれば会社でダラダラ仕事するのも変わらないということですよね。