651

インドネシアのクラカタウはスンダ海峡にある複数の火山島の総称。そこで夜間に撮影された、火口から噴き出すマグマや噴煙の短いクリップをまとめた動画。冒頭部では斜面の全体に広がって流れるマグマが圧巻。その後は噴煙の中や周囲で時々生じる火山雷が見どころ。 via @ABC

652

米国ニューメキシコ州の東部で先月撮影された巨大な環状の雲の動画。夕日に照らされた雲の色が印象的で、雲の中央部ではゲリラ豪雨と落雷も生じている。1996年の映画「インデペンデンス・デイ」に出てくる巨大な宇宙船 bit.ly/2VwC9eS に似ていると話題に。 via @ABC

653

米国ロサンゼルス近郊の山でハイカーが遭難。スマホの電池が切れる前に足下の地形の写真を友人に送付。写真を得た保安官がツイートし、それを見た人が衛星画像と標高モデルから作った鳥瞰図と対応させて撮影位置を特定。保安官に連絡し、ハイカーはヘリで無事に救出。地形に関する技術が命を救った例。 twitter.com/ai6yrham/statu…

654

人工衛星の打ち上げに使われているスペースX社のファルコン9ロケットは、第一段目を回収して再利用することが可能。その様子を本体に取り付けたカメラで撮影した動画。地表から遠く離れた後に再び地表に向かい、逆噴射で速度を調整しつつ着陸する様子が圧巻。 via @SpaceX

655

四千年前の世界の状況を示した地図。 bit.ly/3mdbU94 先進的から後進的な順に青=国家、橙=複雑な農耕、緑=単純な農耕、紫=遊牧、黄=狩猟、白=無居住。日本では縄文後期に農耕があったという説があるなど、細かい点は検討の余地があるが、今の先進国と途上国の分布との違いが興味深い。

656

水星が地球と太陽のちょうど間を通過する「水星の太陽面通過」 bit.ly/3giRIPb を米国カリフォルニア州で2019年に撮影した写真。 bit.ly/2C4ibBd 小さな黒い点が水星で、太陽に近い小さな惑星であることを反映。平均で約7年に一度のみ生じる現象。同州の Andrew McCarthy 氏が撮影。

657

下から上に進んだ雷の映像を集めた動画。雷や嵐の撮影のために各地を移動するストーム・チェイサーの一人である米国の Dan Robinson 氏の作品から編集。雷もしくは稲妻と呼ばれる現象は、落雷の語のように通常は上から下に進むように見えるが、実際には多様。 via @USATODAY

658

氷期と間氷期の周期的な変化を説明する理論であるミランコビッチ・サイクルの3つの要素を示したアニメーション。10万年周期の地球の離心率の変化、2.6万年周期の地球の歳差運動、4.1万年周期の地軸の傾きの変化を表現。米国の Matthew Conlen 氏らが作成。 via @mathisonian

659

フィリピンのマプア工科大学の学生が発明した画期的な太陽電池を紹介した記事。 bit.ly/2LkKmRn 食品廃棄物を活用して紫外線を電気に変換する素子を作り、樹脂に混ぜて色つきの半透明のシートに成形。曇天でも発電できる。若い技術者を顕彰している英国ジェームズダイソン財団の賞を得た。

660

ユキヒョウは主に南アジア北部と中央アジアの山岳地帯に棲むネコ科ヒョウ属の動物。身体能力が高く、積雪した場所でも活動する。その姿をパキスタン北部のカラコルム山脈でとらえた動画。顔の表情までよくわかる映像で、雪山の王者のような風格も感じられる。via @Indusland_

661

西オーストラリア州在住の Trevor Dobson 氏が撮影した夜景の写真集。 flic.kr/s/aHsjDExcPo 同州の各地で撮影した夜空が主体。とくに数十枚の写真をパノラマ合成して得られる超広角レンズで撮影したような画像に、アーチ状の天の川と様々な前景が組み合わさって写っている写真が芸術的。

662

スウェーデンの Tobias Hägg 氏は、ドローンを用いた自然景観の撮影の第一人者。氏の多様性を持つ作品の抜粋。 bit.ly/2ZXEPoA 母国のラップランドやアイスランドなどの海岸、河川、植生、砂丘などが対象。真上から撮影した写真とともに、斜めから撮って風景の遠近感を強調した写真を含む。

663

フィンランド中部のオウル市で、冬季に道路の中の自転車道と歩道の区分を、上からの照明によって示している場面の動画。冬に雪が積もると道路の上に記された区分が見えなくなるが、高緯度で冬の日照が短時間かつ弱いため、照明で区分を効果的に示すことが可能。 via @grescoe

664

パーテルノステルと呼ばれる停止しないエレベーターを紹介した動画。構造が単純で待ち時間が少ない等の利点があり、1950~60年代に欧州で流行。安全上の理由でその後は作られず。動画はチェコ・プラハの市庁舎のもので、今も一般人が乗れる希少な事例。 via @thisisinsider

665

ボリビアのウユニ塩湖は鏡のように風景を反射する湖面で知られる。そこで撮影された風景の動画を徐々に回転させた映像。湖底が多角形に割れており、湖面に浮かぶ物質もあるため上下は完全に対称ではない。最後の上下が完全に反転した景色が味わい深い。 via @ScienceChannel

666

「五色の川」もしくは「流動する虹」と呼ばれているコロンビア中部のキャノ・クリスタレス川をドローンで撮影した動画。川の中に地域固有の水草が繁茂しており、それが水深の季節変化に対応して多様な色を示す。動画の撮影時は赤~紫色が主体で一部が緑。via @thisisinsider

667

チェコ北部のアドルシュパフ・テプリツェ奇岩群は、砂岩が侵食されてできた狭い峡谷や塔のような岩が多数見られる場所。ウィキメディア・コモンズにある多数の写真 bit.ly/35IU9bN 砂が積み重なって形成された縞模様が明瞭な岩の様子が印象的。石積みの門などの人工物が作られた場所もある。

668

オーロラの緑色と白色が混ざり合う様子が美しい動画。ツアーの参加者と思われる人の音声に臨場感がある。場所の情報がないが、小さな丘が連なる地形と、オーロラ観賞のツアーが多いという点から、ロフォーテン諸島などのノルウェー北部の可能性がある。 via @buitengebieden_ pic.twitter.com/Kru3P6k5iC

669

世界の国、地域、海外領土の島といった陸地を295に区分し、大きい順に並べた画像。 bit.ly/2UKSmg6 3000×4200ピクセルと高解像度なので、細部まで見て楽しむことができる。メルカトル図法の世界地図等とは異なり、大きさは真の面積と比例。制作者はロシアのデザイナーの Artemy Lebedev 氏。

670

アイスランドの首都レイキャヴィクから約30キロ南西にある火山が約800年ぶりに噴火。技術系ニュースの著名な編集者が、定点の観測カメラの映像をツイート。拡大すると、左下の溶岩の先端近くに人が集まって観察をしている様子がわかる。玄武岩質の非常に穏やかな噴火と判断されたために生じた状況。 twitter.com/tomwarren/stat…

671

フランス西部のラ・ロシェルの沖合にあるレ島には、パジャマの類を脚につけたロバがいる。同島では塩田による製塩がさかんで、かつてロバが塩田で輸送などを担った際に、蚊などに刺されないためにパジャマを着せた伝統が残っている。写真集 bit.ly/3PKjMOd 撮影者は Jiel Beaumadier 氏。

672

米国ロサンゼルスの西方約40kmにあるワイナリーから風景を撮影した動画。標高約600mの山の上にあるマリブ・ロッキー・オークス・エステート・ビンヤーズで、優れたワインと景色を楽しめる人気の場所。この動画では犬、雲海、太陽といった要素も効果的。 via @TravelmaniaLtd

673

明治時代に活躍した浮世絵師の小林清親(こばやしきよちか、1847~1915)の作品を紹介したページ。 bit.ly/3fgfBYX 「光線画」と呼ばれる、淡い色彩や陰影の効果を巧みに用いた独特の作品を制作し、特に夜景の描写を得意とした。多数の作品が大英図書館に所蔵されるなど海外での評価も高い。

674

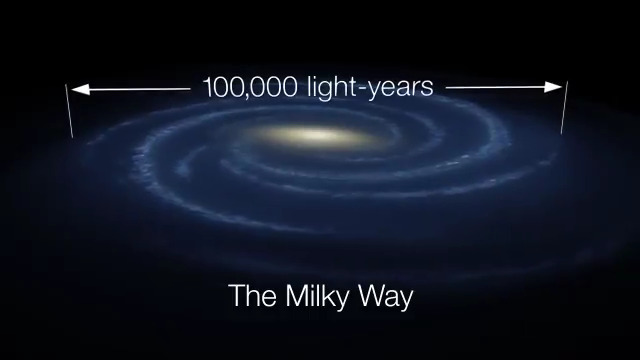

太陽系を含む銀河である銀河系の直径は約10万光年。この巨大さを伝えるNASAによる動画。太陽を起点に1光秒、1光分、1光時、1光日、1光年の長さを順次示し、最後に10万光年は約95京kmと記述。宇宙は銀河系の外にも延々と広がると考えると気が遠くなる。 via @NASAExoplanets

675

タッパーに粘土の類を入れて作った海や水域と関連した地形の模型。 bit.ly/2UY74Rh 上段は左から海峡、群島、入り江、ラグーン(潟湖)、湾。下段は左から地峡、湖、岬、島、半島。正負のような関係にあるものを上下に配置。幼児や小学生と作れば、楽しい地理教育の活動になるかもしれない。