126

127

タッパーに粘土の類を入れて作った海や水域と関連した地形の模型。 bit.ly/2UY74Rh 上段は左から海峡、群島、入り江、ラグーン(潟湖)、湾。下段は左から地峡、湖、岬、島、半島。正負のような関係にあるものを上下に配置。幼児や小学生と作れば、楽しい地理教育の活動になるかもしれない。

128

西暦2000年にソロモン諸島の珊瑚礁で座礁した後、放置されているドイツの大型船の最近の写真。 bit.ly/3e32kBe 1974年から世界各地のクルーズに使われていた船だが、最初の小さな座礁の後の対応を誤り救出不可能な状態に。植生が入りつつあるなど、徐々に自然に征服されている様子が印象的。

129

20世紀の中頃にヨーロッパなどで頻繁に行われていた屋外での学校の授業を写真で紹介した記事。 bit.ly/30Gd9oY 森の中、海岸、建物の屋上などに机、椅子、黒板などを設置して実施。屋内の教室では結核の感染のリスクが高かったことが理由の一つ。廃れた習慣だがコロナ時代の参考になるかも。

130

世界の国、地域、海外領土の島といった陸地を295に区分し、大きい順に並べた画像。 bit.ly/2UKSmg6 3000×4200ピクセルと高解像度なので、細部まで見て楽しむことができる。メルカトル図法の世界地図等とは異なり、大きさは真の面積と比例。制作者はロシアのデザイナーの Artemy Lebedev 氏。

131

モスクワで開催された国際写真コンテストで、イタリアの Isabella Tabacchi 氏が優勝。対象となった作品は、カムチャッカ半島で撮影した一連の風景写真。作品を紹介した記事。 bit.ly/30O7RYz 小さな火山が連なっている赤褐色の土地の背後に、冠雪した高い山が見える幻想的な写真などが秀逸。

132

ブラックベリーの粒が育っていく過程を成長段階が異なるサンプルを並べて示した画像。 bit.ly/2AH0qYo イチゴに関する同様の画像を以前に紹介したことがあるが bit.ly/2URsGhM ブラックベリーの方が赤い果実が黒くなるなど、変化のステップが多い。メキシコの農業関係の団体が投稿。

133

三角形のみを使って描いた日本地図。 bit.ly/3hGGgOP 大陸の一部も含まれている。制作者は reddit の VillalobosSand1 氏で、日本への関心が強いコスタリカのイラストレーター。手法は自動ではなく、全ての三角形を自分の判断で描いたとのこと。大きな三角形の配置などでセンスを問われそう。

134

UAEのドバイの夜景を旅客機の窓から撮影した写真。 bit.ly/2YNUIMl 市街地から海に向かって突き出した巨大な人工島であるパーム・ジュメイラが、宝石のように輝いている印象的な光景。撮影者はハンガリーの Zsófi Studer 氏。

135

天文観測の技術的な進歩を示した画像。 bit.ly/2NcV5e2 上段は木星を19世紀に望遠鏡で撮影した写真と最近の観測による画像。中段は土星の同様の比較。下段は冥王星の2003年と最近の画像。地球からの観測の質も向上したが、惑星に接近できる探査機による撮影が可能になったことが大きく貢献。

136

レオナルド・ダ・ヴィンチ の15世紀の名画「最後の晩餐」は、壁に描かれた等の理由で朽ちた状態になっている。その制作時にレオナルドの弟子がキャンバスに描いた複製画は保存が大変良く、元の絵がどうだったかを伝えている。それを最新の技術でスキャンして紹介したページ。 bit.ly/30UZKJE

137

ウェールズでは2018年の夏に雨が少なく、貧弱になった植生が土地の水分量の不均質を強く反映するようになった。その結果、約2千年前に当地を征服したローマ人が作った集落や道の遺構が空から見えるようになった。写真を分析した最新の論文 bit.ly/3fSzRyH BBCの記事 bbc.in/2V1P34h

138

インド北部の山間部で22年間ハンマーを手に岩を削り続け、道を開削した Dashrath Manjhi 氏と彼の伝記映画を紹介した記事。 tinyurl.com/ybrjf4os 怪我をした妻が55km離れた病院に行けず亡くなったことが動機。最初は変人扱いされたが、彼の新道で距離が15kmに短縮し、インドで広く知られる英雄に。

139

1500~1900年にアフリカから送られた黒人奴隷の行き先を示した地図。 bit.ly/2YnYBZL 矢印が太いほど人数が多い。黒人奴隷というと米国のイメージが強いが、人数的には中南米の方がはるかに多い。一方、中南米では人種間の混血が早く進んだなどの理由で、人種差別が相対的に弱い傾向がある。

140

ノルウェーの北部とグリーンランドの沖合で夕刻に撮影された氷山や流氷を含む風景の写真集。 bit.ly/3em2dRr オレンジ色の光に照らされた氷、空、水面で構成される印象的な景色。船上から撮った写真と、そこから飛ばしたドローンで撮った写真が含まれる。ドイツの Michael Schauer 氏の作品。

141

トロピカルな感じの海岸の景色を、水中の様子も含めて表現したケーキの写真。 bit.ly/37MNnAO 青緑色の海水、そこに透けて見える貝やヒトデ、水底の砂、海上の岩と植生、海面の波や潮流といった多様な要素が表現されているユニークな作品。ロシアの菓子職人の Marina Popova 氏が制作。

142

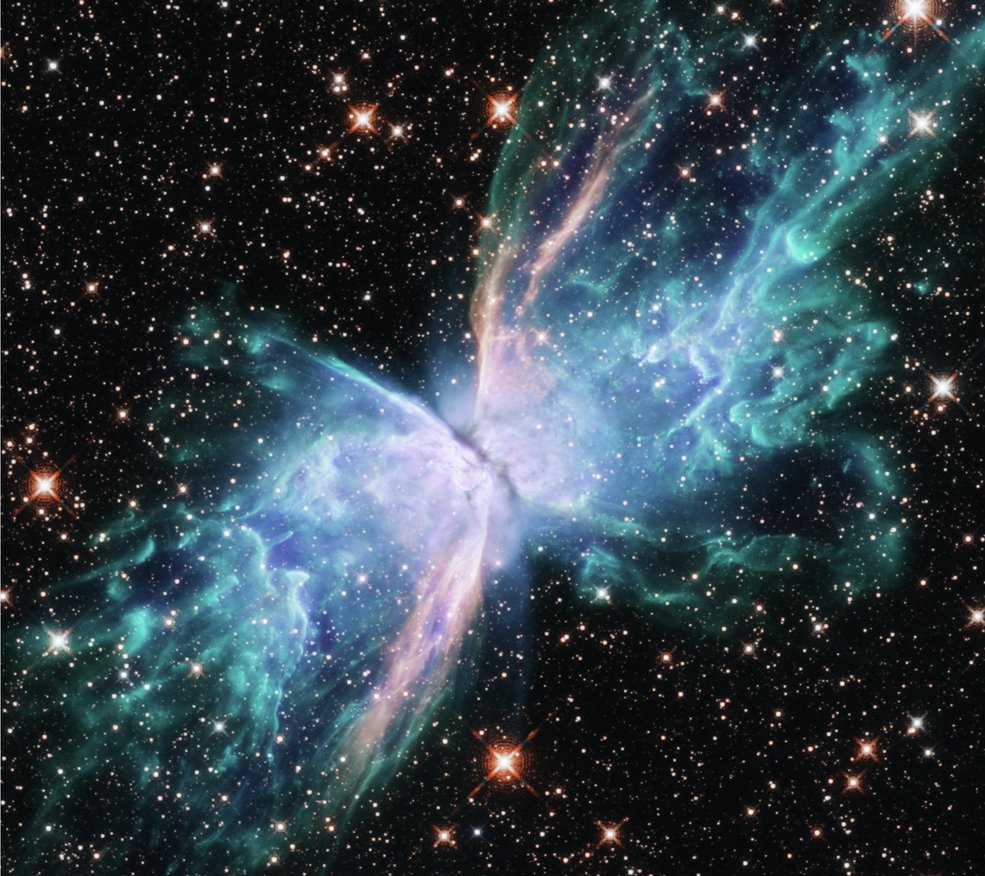

星雲には様々な形のものがある。1990年以降、宇宙空間を飛ぶハッブル宇宙望遠鏡によって星雲の鮮明な画像が得られるようになった。同望遠鏡が撮影した形がユニークな二つの星雲を紹介したNASAの記事。 go.nasa.gov/31gYQHV 蝶に似ている NGC 6302と、多様な要素が重ね合わさったような NGC 7027。

143

1864年にエジプトのスフィンクスの前で記念撮影をした日本人の侍の写真。 bit.ly/3ds4Srr 約20名の「横浜鎖港談判使節団」 bit.ly/3eqMxwh がフランスに向かう途中に立ち寄ったもの。A. Beato の署名があるが、彼は英国の写真家でエジプトに来た観光客に記念写真を売り成功した人。

144

水槽の中に水草などを配置して風景を表現する芸術家がいる。トルコのイスタンブールに住む Serkan Çetinkol 氏はその一人で、ハイレベルな作品を制作。その一例の写真。 bit.ly/2YrUH1V 精緻な設計の田園的な景色が見事だが、上に広がる水面のさざ波の意外性も興味深い。泳ぐ赤い魚にも注目。

145

スペイン・バルセロナのリセウ大劇場で、2292鉢の植物を聴衆とする演奏会が行われたという記事。 bit.ly/2Z07bwN 同劇場は新型肺炎の影響で休業中だが、人がいなくても生命はあるという観点で企画。弦楽四重奏で演じられた曲はプッチーニの「菊」。終了後、植物は医療関係者に寄付された。

146

世界を緯度と経度が各10度の格子で分割し、それぞれの格子の中で最大の人口を持つ場所を示した地図。 bit.ly/2A2rWPX 画像をクリックしていくと高解像度版を閲覧できる。日本で入っているのは東京、仙台、札幌、小笠原村、南大東村で、村レベルが選ばれる意外性もあり大きな反響を得ている。

147

世界各地で撮影された天の川を含む夜景写真のうち、優れたものを25枚集めたページ。 bit.ly/2ViDtlm イタリア・ドロミーティの冬のキャンプ地での写真や、グアテマラの噴火する火山を含む写真など、見応えのある作品が並んでいる。美しい夜空と地上の多様な風景との組み合わせも興味深い。

148

英仏海峡に浮かぶ英領サーク島の空撮写真。 bit.ly/2YxIdFQ 海上の台地のような地形は、先カンブリア紀の変成岩が長時間をかけて平坦に侵食され、さらに最近は海の波で周囲から侵食された結果。農地の分布のパターンも興味深い。ニュージーランドの Phillip Capper 氏が旅客機の窓から撮影。

149

太陽系の8つの惑星と準惑星のケレスと冥王星の相対的な大きさ、自転の速度、地軸の傾き、扁平率を正確に表現したアニメーション。金星は自転が非常に遅く方向が逆であるなど、興味深い点が多数。英国人で日本のJAXAに勤務している James O'Donoghue 博士が制作。via @physicsJ

150

グリーンランドの沿岸を旅客機の窓から撮影した写真。bit.ly/3ifHwZV 淡い日光に照らされた雪氷や地形が美しい。撮影者は reddit の -S-P-A-C-E-D- 氏で、雲がない状態でグリーンランドの上空を飛べるのは珍しいとのこと。飛行高度は約7200mと意外に高く、風景の要素が大規模なことを反映。