776

昨晩のブラタモリは僕の故郷の諏訪が舞台。縄文人が諏訪盆地に集まった理由を現地の地学的特徴や関東での海進から説明。下のDAN杉本氏の鳥瞰図と文章が要点を簡潔にまとめている。番組では並走する多数の断層や横ずれによる盆地の形成も紹介。それらに関する地理学評論の論文 bit.ly/2XNyXQ7 twitter.com/DANkashmir3d/s…

777

オランダの写真家の Albert Dros 氏が、同国の森の中の同じ場所を、違う季節に撮影した写真を紹介した記事。 bit.ly/3dQBUTM その時の光線の状況などを考慮したためか、撮影した位置や角度が少し変わっている場合もあるが、それも含めて風景が持つ視覚的な印象の変化が興味深い。

778

各都道府県の在留外国人で最も多い国籍を示した日本地図。 bit.ly/33Y8Chu 元データは政府が e-Stat のサイトで公開している2017年6月時点のもの。 bit.ly/30exqRm 大半が中国で、ブラジルと韓国が比較的まとまって分布している点が興味深い。これらの三国以外は、沖縄の米国のみ。

779

トルコ東部のヴァン湖の底からボーリングで採取された堆積物のコアを紹介した動画。多数の縞は年縞と呼ばれ、夏には生物起源の有機物、冬には無機物が多く堆積するために、明るい層と暗い層が年単位で形成される。途中の粗粒の層は約2500年前の火山噴出物。 via @palaeobecca

780

オーストラリアで自然景観を撮影している Yuriy MLCN 氏が商用も含めて自由に利用可能な写真を提供しているページ。 bit.ly/3dZgqWt 大半は海岸をドローンで撮影したもので、海の波や、砂浜とそこにできた水路などを含む多様な景色がとらえられている。小さな漁船やサーファーを含むものも。

781

約一ヶ月前に米国アラスカ州の内陸部で撮影された、非常に明瞭なオーロラの動画。撮影者は地元の Vincent Ledvina 氏で、オーロラの映像の制作を専門としている人。その彼が、「これだけ鮮やかで生き生きとしたオーロラは初めて見た」とコメント。 via @Vincent_Ledvina

782

国際宇宙ステーションから撮影されたオーロラ、月光、都市の光が組み合わさった幻想的な写真。 flic.kr/p/CobmRU 撮影地点は米国とカナダの国境付近。オーロラは緑色のものと、地球の輪郭に沿って弧状に分布する赤いものが両方みられる。米国の宇宙飛行士の Scott Kelly 氏の写真をNASAが公開。

783

座る人の便宜を考えて作られたベンチの例二つ。レールの上にあり太陽の位置が変わっても木陰に移動できるポルトガルの公園のベンチ bit.ly/3iHgY38 上に傘がついていて雨に対応できるカナダ・ブリティッシュコロンビア州のベンチ bit.ly/2DRqIJ1 後者はデザインの要素が強い感じ。

784

インドの歴史的な建築物を主体とする写真集。 bit.ly/36AlHPE デリーにある世界遺産の「赤い城」、ラージャスターン州にあるアンベール城やハワー・マハルといった宮殿の史跡などを含む。幾何学的な建築と撮影の構図に芸術性が感じられる。撮影者は同国の Puneet Yadav 氏。

785

夜空を長時間露光で撮影し、地球の自転の影響で円状に見える星の軌跡をとらえたスタートレイル写真には、目を引くものが多い。その中でも特に魅惑的な作品の例。flic.kr/p/ds8eNd 米国カリフォルニア州東部の観光地化されたゴーストタウンで、Jeff Sullivan 氏が撮影。構図が素晴らしい。

786

昨年12月26日に日食が生じた際に、カタールのドーハの近くの海岸で見られた日の出の紹介記事。 bit.ly/2ZJGUnO 三日月のように欠けた太陽と、蜃気楼で生じる「だるま太陽」と呼ばれる現象 bit.ly/37e0zND が組み合わさった幻想的な光景。ギリシャの Elias Chasiotis 氏が撮影。

787

米国オクラホマ州のタルサ市で夕方に観察された「穴あき雲」のタイムラプス動画。この種の穴は過冷却状態にあった水分の一部が凍結して落下した空間に生じる。夕焼けを含む空の色の変化により、芸術性も感じられる映像。地元の James Aydelott 氏が投稿。 via @jamesaydelott

788

エチオピア・アジスアベバ市の南方約150kmにある3つの湖を今年の3月に撮影した衛星画像。 go.nasa.gov/3eC7GJj 数キロしか離れていないが水の色が顕著に異なる。右側の湖は周囲から土砂が多く流入し茶色。中央の湖は浅く植物プランクトンが増殖し緑色。左下側の湖はカルデラが起源のため深く青色。

789

アイスランド東部のヘンギフォスは、溶岩台地を掘り込んだ狭い谷の中にある滝。滝が懸かる崖は、複数の黒い溶岩の間に火山灰などの赤色や黄色の細粒物が挟まっている地層で構成。写真集 bit.ly/3CerUQw 下の写真は Miha Rekar 氏がドローンで撮影。地形と台地を覆う草を含む色彩が印象的。

790

熊本市の浅川浩二氏が、商用も含めて自由に利用できる写真を公開しているページ。 bit.ly/3aGqQYf 海外の閲覧者の間でも評価が高い景観写真が多く含まれている。雲海が広がった阿蘇カルデラの夕刻の写真や、いらか雲の背後に月がある夜空の写真などの幻想的な作品が、とくに目を引くと思う。

791

岩山で満月を背後に綱渡りをする人を撮影した過程の紹介記事。 bit.ly/31voFCu 米国ユタ州で同国の写真家兼冒険家の Renan Ozturk 氏と Taylor Rees 氏が、綱渡りの名手の Andy Lewis 氏と協働。月を大きく撮るために遠方から望遠レンズで撮影。理想の一枚を求めて挑戦を続けたことが伝わる。

792

米国のグランドキャニオン国立公園の公式ツイッターが投稿した夜空のタイムラプス動画。木のシルエットの上空で、天の川を含む満天の星が動いていく様子が印象的。同公園は人工の光の影響が小さい場所の一つで、毎年6月に星を見るイベントを行っている。 via @GrandCanyonNPS

793

世界で最も海抜が高い山はエベレストだが、地球の中心から最も離れている山頂を持つ山はエクアドルのチンボラソ火山(6268m)。地球が厳密には球体ではなく楕円体であることが原因。地元の David Torres Costales による同山を含む写真集。 bit.ly/3wnOfst 風光明媚な山であることが伝わる。

794

米国アリゾナ州の南西部で撮影された巨大な砂嵐の動画。乾燥地域でしばしば発生するハブーブと呼ばれる現象。恐ろしい感じにも見えるが、実際には中に入っても特に危険はなく、負傷者が出たりすることもほとんどない。撮影者は同国の Mike Olbinski 氏。 via @MikeOlbinski

795

下から上に進んだ雷の映像を集めた動画。雷や嵐の撮影のために各地を移動するストーム・チェイサーの一人である米国の Dan Robinson 氏の作品から編集。雷もしくは稲妻と呼ばれる現象は、落雷の語のように通常は上から下に進むように見えるが、実際には多様。 via @USATODAY

796

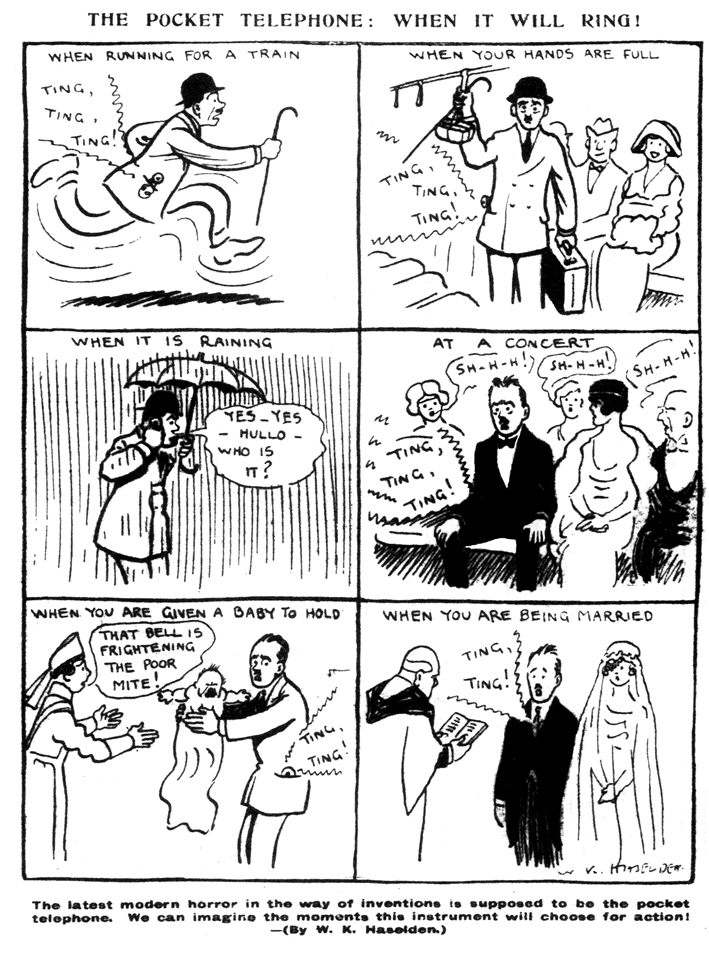

「携帯電話が将来鳴ったとき」と題された1919年のマンガ。 bit.ly/2FRH9WR 英国のデイリー・ミラー紙の専属で風刺画を描いていた William Haselden 氏の作品。電車内やコンサート会場などで電話が鳴った状況を描き、先端技術が将来もたらす恐怖と最下部の文章で解説。約百年前の見事な予言。

797

米国カリフォルニア州の山地で撮影された秀逸な夜景写真。 bit.ly/3FTe86r 近景には斜面につけられた道のヘアピンカーブがあり、長時間露光により車のライトが線を描いている。遠景には天の川を含む満天の星と霞んだ山脈のシルエットが見える。撮影者はロサンゼルス在住の Cameron Venti 氏。

798

ヨーロッパ北西部の森林では、イングリッシュ・ブルーベルと呼ばれるヒアシンスに似た青紫色の花が地面に多数咲く場所がある。ベルギーのブリュッセルの南方約10kmに位置するハレルボスの森は、この花を含む美しい景色を楽しめる場所の一つ。地元の Ben Kerckx 氏による写真集 bit.ly/3upBDia

799

オランダのフェルメールが17世紀に描いた「真珠の耳飾りの少女」は絵画史に残る名画。その絵が100億ピクセルという超高解像度でスキャンされたという記事。 bit.ly/2KD88bb 得られた画像をオンラインで公開中。 bit.ly/3qHDAV8 ズームインすると絵の具のひび割れの詳細までわかる。

800

米国の Casey Horner 氏が商用も含めて自由に利用できる写真を公開しているページ。 bit.ly/3kRycP1 800枚を超える多様な作品があるが、夜景の写真が特に秀逸。下の写真はカリフォルニア州の海岸と山中で天の川を撮影したもので、夜光虫で青く光る海水や木の黒い影との組み合わせが印象的。