601

602

カナダのサスカチュワン州で撮影された、池の表面に張った氷を突き破って現れるビーバーの動画。氷の下の水中を泳いで移動し、岸に近い水深が小さな場所に来て底に脚をつけ、体を上げた場面と思われる。氷が割れる音や、再び氷の下に潜っていく様子などが興味深い。 via @ABC

603

過去約4千年間の世界で最大の都市圏を地図上に示したアニメーション。紀元前の期間はエジプトとメソポタミアが主体だが、約3千年前に短期間中国になる。次にローマ等の欧州や中国等を経て、最近はロンドン、ニューヨーク、東京と変化。近未来はデリー。 via @simongerman600

604

メキシコ中部のプリスマス・バサルティコス(玄武岩の角柱)と呼ばれる場所の写真集。 bit.ly/3BrrswY 撮影者はスペインの Diego Delso 氏。柱状節理が見事な岩がV字形に侵食され、そこを流れる水が滝を伴っている様子が興味深い。18~19世紀の著名な地理学者のフンボルトも賞賛した場所。

605

ドイツの Burkard Meyendriesch 氏が商用も含めて自由に利用できる写真を公開しているページ。 bit.ly/3uaby9d ヨーロッパの街と建築物や、植物などを被写体とした芸術的な写真を含む。特に都市の内部の夜景を、川、運河、雨で濡れた路面といった水の要素と合わせてとらえた作品が印象的。

606

ロウソクを近くから撮影した写真のアルバム。 flic.kr/s/aHsjsozARD 火が消えた直後の煙の写真が興味深い。多数の粒子が見え、煙が微小な粒子で構成されていることがわかる。虹のような色は、カメラのフラッシュの光が粒子により屈折・反射した結果と思われる。撮影者は米国の Grover Schrayer 氏。

607

英国南東部のドーバー市に住む Paul Andrew 氏が自宅の庭で撮影した太陽の写真を紹介した記事。 bit.ly/3eM2k8L 太陽の表面の複雑な模様やプロミネンス(紅炎)が見事にとらえられている。氏は大学で写真を教えていたが引退し、今は口径152mmの望遠鏡を用いて天文写真の撮影を楽しいでいる。

608

ベトナムと中国の国境にあるバンゾックの滝(徳天瀑布)は、石灰岩の地域でしばしばみられる多数の小さな滝が階段状に連なった場所。その滝の空撮映像。僕は3年前にベトナム側から行く機会があり、地上とボートから眺めたが、全貌は空撮がわかりやすい。 via @TravelLeisure

609

ブラジル・リオデジャネイロの高台に立つ有名なキリスト像の背後に太陽と満月が見えた際の写真。 bit.ly/3FIQNV6 bit.ly/3xueqOo 同国の Donatas Dabravolskas 氏が同一の地点から違う日時に撮影。キリストの腕の広がりと太陽と月の大きさがほぼ一致している点も含めて見事な作品。

610

ベトナムの COUNG_ART 氏が商用も含めて自由に利用できる写真を公開しているページ。 bit.ly/3ASiub0 同国の自然、人物、建物、鳥などを撮影した質の良い写真が含まれている。とくに風景を適切な構図と優れた色彩感覚で撮影した写真が芸術的。

611

南極大陸の西経25度付近の海岸部にある棚氷に最近形成された、全長50km以上の亀裂を空撮でとらえた動画。巨大な流氷が流れ出す前兆で、流氷の面積は1270平方キロと推定されている。これは日本の市区町村の中で11番目に大きい、岩手県宮古市とほぼ同等。 via @BAS_News

612

ユメナマコは若いときはピンク色、成長するとワインレッド色になるナマコの一種で、水深400m以上の深海に棲息。「ユメ」という名前のように妖精のような雰囲気がある。米国海洋大気庁による動画。養分を得るため海底の砂を口に運んだ後、ゆったりと浮遊。 via @oceanexplorer

613

米国ユタ州中部にある世界最大級かつ世界最古の生命体とされている森を紹介した記事。 bit.ly/3eScTaf パンドと呼ばれており、夏と秋の写真を含む。一見すると普通の森で、木も古く見えないが、全て地下でつながっており、一部が枯れて一部が芽吹くことを約8万年間も延々と繰り返してきた。

614

インド最北部のケダーナス寺院の参道から撮影された動画。標高約3600mの高所にあるヒンドゥー教の寺院で、遠景の冠雪した山並みは標高7000m前後。寺院のすぐ背後には低い山並みもあり、その上方にかかった雲の合間から高山が見えている幻想的な風景。 via @ParveenKaswan

615

世界で最も活動的な火山の一つであるイタリアのエトナ山が一昨日に噴火。その様子を夜間に撮影した動画。赤いマグマが噴き上がる中で黒い噴煙の柱も生じ、それが崩れて小規模な火砕流が斜面を流下したことがわかる。地元の火山学者の Boris Behncke 氏が撮影。 via @etnaboris

616

スコットランドのスタファ島は玄武岩の柱状節理が明瞭な小島。そこにある海食洞の「フィンガルの洞窟」は、18世紀以降に訪問した文学者や芸術家に感銘を与え、同名のメンデルスゾーンの曲は特に有名。そこをカヤックで訪れた @LifeAfloat 氏が撮影した動画。音も興味深い。

617

昨年12月に国際宇宙ステーションの飛行士が撮影し、NASAが公開した幻想的な写真。 go.nasa.gov/3q0snRX 日没の直後の様子で、地球の背後に沈んだ太陽からの光により、複数の層からなる大気が淡く照らされている。その上には細い月が見え、画像を拡大すると、月の暗い部分の濃淡も読み取れる。

618

オーストラリア・シドニー南方のロイヤル国立公園で数日前に観察された滝の水が逆流している様子の動画。時速約70キロにも達する強風により、普段は海食崖の上から海に直接落下している滝の水が大きく吹き上がっている。空撮の角度により虹が見える瞬間も。 via @7NewsSydney

619

関東の広域で二重の虹が見られたことが話題に。この種の虹は広い範囲にかかるため、全体を欠けることなくとらえた写真は少ない。フィンランド南東部で撮影され、Lauri Kosonen 氏が提供した写真の例。 bit.ly/2NpKPCO 部分を写した複数の写真を接合したものだが、良い仕上がりになっている。

620

サウジアラビアの自然というと広大な砂漠を連想しがちだが、西部から南部は山岳地帯。そこの山稜で撮影された夕日の動画。避暑地である標高2270mのアブハー市を取り巻く山の一つ。夕日に照らされた雲海が見事。火を焚いて紅茶を楽しむ人の姿はアラブの国ならでは。 via @ABC

621

サンドボードは砂丘の斜面を板で滑り降りるスノーボードと似たスポーツ。チリ北部のイキケ市で撮影された動画。アタカマ砂漠の大きな砂丘が海に面している場所で、市街地と海を見下ろしながら滑っている。被写体の人も撮影者も高い滑走の技術を持っている。 via @PAAVideos

622

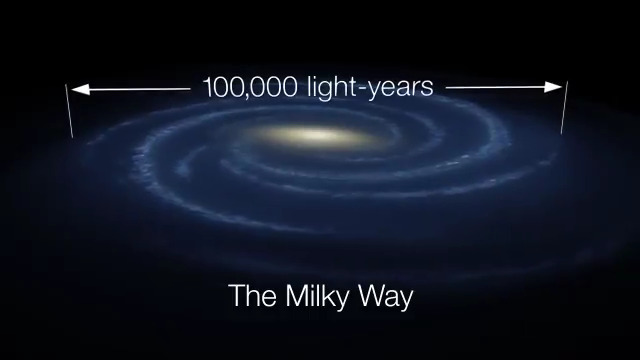

太陽系を含む銀河である銀河系の直径は約10万光年。この巨大さを伝えるNASAによる動画。太陽を起点に1光秒、1光分、1光時、1光日、1光年の長さを順次示し、最後に10万光年は約95京kmと記述。宇宙は銀河系の外にも延々と広がると考えると気が遠くなる。 via @NASAExoplanets

623

米国ロサンゼルスの西方約40kmにあるワイナリーから風景を撮影した動画。標高約600mの山の上にあるマリブ・ロッキー・オークス・エステート・ビンヤーズで、優れたワインと景色を楽しめる人気の場所。この動画では犬、雲海、太陽といった要素も効果的。 via @TravelmaniaLtd

624

5億4千年前から現在に至る世界の大陸の分布の変化を示した動画。過去の似たプレゼンと異なる点は、地質のデータを用いた推定に基づき、41の全ての時期について標高の分布が示されていること。山地、平野、海洋などの形成と消滅が、ダイナミックに表現されている。 via @Esri

625

シャボン玉の表面をマクロレンズで撮影した写真。 bit.ly/2AruYgI 木星を連想させるようなパターンが興味深い。豪州の Andrew Murphy 氏が、背景を黒くしてマクロ映像を撮るためのチュートリアルを制作中に気づいた現象。同時に撮影された動画 youtu.be/tzX4r9HjbUc も一見の価値がある。