76

猫は飼育品種であり、野生生物ではない。野外に猫がいる風景を失いたくないというひとは、猫に冷たいなと思う。また、猫は飼育品種でありながら、たくさんの野生生物を捕獲して殺す。野外に猫がいても良いというひとは、野生生物に冷たいなと思う。

77

駆除される外来種がかわいそう、なんて、そうした事業に関わっている人はみんな思っていることです。それでもなんで対策しないといけないのか、国の方針として対策しないといけないことになっているのか、そこを学ぶところからがスタートです。勉強あるのみです。

78

ペットは一度飼い始めたら最後まで責任をもって飼いましょう。野外に捨ててはいけません。あとは元気にがんばって暮らせと言ってただ目の前から消すのは無責任で残酷なことです。

81

ついに!ヤフオクにおいて、野外採集されたレッドリスト掲載種の取引を停止というのは大きな出来事。売る場がなければ乱獲されない生物は多くいます。またこれにより情報を出しながら保全しやすくなる場所も増えるのではないでしょうか。企業としてのこの判断、高く評価したいです。 twitter.com/SciKotz/status…

82

千石正一先生がよく言われていたという絶滅危惧種を守る意義の話。生物を飛行機のネジに例えて、1つ2つ抜けても飛行機は飛ぶけど、それが10個、100個、1000個となればやがて墜落するでしょう、という話。絶滅危惧種の保全は他人事ではないのですよ。社会全体で取り組まないといけないことです。

83

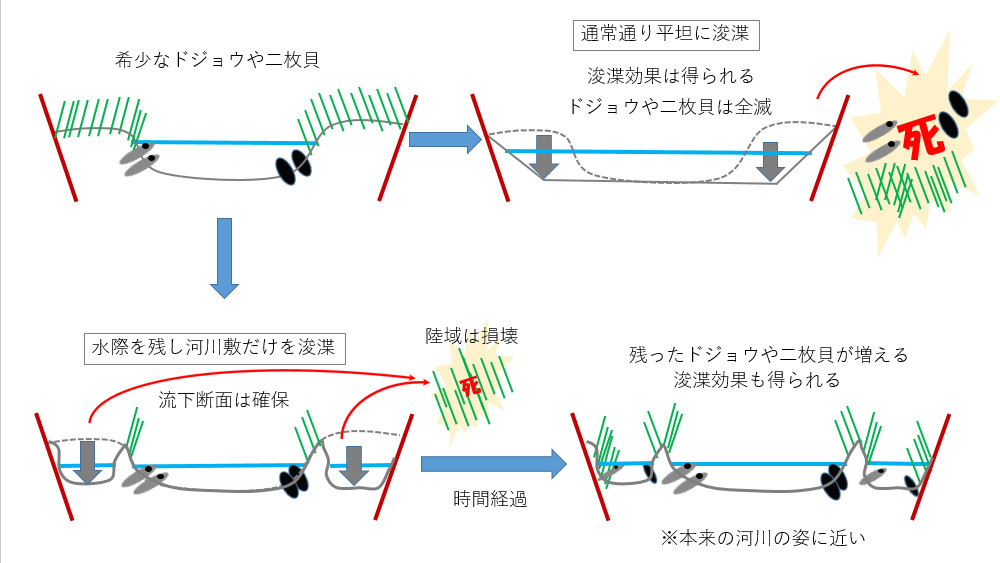

昨日の図についてじゃあどうすればよいんだよ!というつっこみが多数ありましたが、「基本的には」こうすればよいです。治水だけを考えていると水害以外の要因で我々は滅びます。治水をしながら環境を保全する必要があります。河川法にも書いてあることです。すべてを満たす努力をする時代です。 twitter.com/kuzime__meen/s…

84

85

クジラ類の骨は無許可で持ち帰ってはいけないということを教えてもらいました。どうもありがとうございました。ということで頭蓋骨がなくて良かったです。海系の法令は詳しくないので気を付けないと、いけませんね。。 twitter.com/oikawamaru/sta…

86

87

我が県に産する某希少鳥類、ここ数年まったく繁殖がうまくいっていないのだけど、なんとかうまくいくよういろいろと保全の手立てをしている方から聞いた「ずかずかと営巣地に侵入して撮影する人間が大きなリスクの一つ」と聞いたのは印象に残っています。鳥が好きなら、鳥を大事にしましょう。

88

イカーン!!!! こういうことがないような枠組みを県内でつくっていきたいと思っています。治水と生物多様性保全は(多くの場面で)両立します。 twitter.com/kuzime__meen/s…

89

ニジマスは国が定めた「生態系被害防止外来種リスト」で産業管理外来種に選定されている侵略性の高い外来種です。水産利用としての放流を禁じるものではありませんが、少なくとも「環境保全」のイベントで環境教育の一環として放流することは、まったくウソを子供に教えることになるので問題なのです。

90

水産庁は資源管理の失敗を、気候変動のせいにする作戦にしたと、いうことですか。これでは我が国は今後ろくに水産資源も得られなくなりますよ。よくないですよ。 mainichi.jp/articles/20210…

91

大事な食用の海の魚が採れなくなった、というニュースが新聞紙面を賑わす一方で、こうした無配慮な河川の浚渫・改修は日本各地で行われ続けている。ちょっとした配慮で、目的を叶えつつ生物多様性保全もできるはず。そのちょっとした配慮の義務化ということはできないものだろうかと日々思っています。 twitter.com/mizube_tk/stat…

92

魚たくさん採るために藻場つぶして漁港つくったら魚がいなくなったとか、農業やりやすくするために防風林切ったら作物育たなくなったとか、安全安心な町をつくったら食べるものがなくなったとか、そんなんではだめだということです。ぜんぶつながってるのです。両立を考えなくてはいけません。

93

これはひどい。個人的な見解を表明することは自由だけど、社会的な方針に反する見解を新聞等影響力のあるメディアがそのまま宣伝してはいけない。覚醒剤使うのは問題ない、みたいな絵本を紹介できますか。国の出している「外来種被害防止行動計画」をきちんと読んで勉強してほしい。 twitter.com/shizushin/stat…

94

今日の某会議

某先生「何故この地点だけ採捕確認種数が環境DNAの種数を上回っているんでしょうか?」

事務局「この地点は担当した採集者がその川を知り尽くしているというか、採集技術が極めて高いというか、そうした要因であると理解しております」

私「(環境DNAに勝てる場合があるのか・・)」

95

むむ、気になるニュース。日本各地を回って調査・観察する湿地帯生物愛好家の皆さんは、遠征前後にきちんと網類や胴長類の消毒をするよう心がけてください。 / 感染症のアカハライモリ確認 長浜バイオ大チーム、県東部のダムで:中日新聞Web chunichi.co.jp/article/581076

96

ほんと、そう。日本中の三面コンクリ水路を多自然型に改造していけば、アユもアサリも色々な水産資源も増えていくと思います。これは食料安全保障の上からも意義のある公共事業の展開だと思うのですが!しかもずっと土木工事し続けることができます。

97

1000個体いる場所で1個体採っても違法なのに、ブルドーザーで1000個体生き埋めにしても違法ではない。

98

99

アメリカザリガニとアカミミガメがついに特定外来生物指定に向けて動き出したようす(まだ指定ではなく記事によれば早くて2023年)。これらについては飼育個体の一斉遺棄のリスクもあり指定が見送られていたので、そのあたりの対策がどうなるかたいへん気になります。

asahi.com/articles/ASP76…

100

もう生物多様性で自由に遊べるほどの余裕が我が国にはほとんど残っていないのです。生物多様性を破壊しすぎました。現在進行形です。しかし場を再生すれば、絶滅さえしなければ、生物は増えることができます。あきらめるのはまだ早いのであります。みんなの意識が少しずつでもそちらに向けば・・