476

477

自由化したのに電気買う会社を自由に選べないどころか標準より割高なメニューしか選べない現況はまさしく自由化の失敗。今は企業向け料金が問題になってるだけで家庭用で問題になってないのは家庭用にはまだ規制料金が残っているから。自由化して一体誰が得したんですか?自由化して電気安くなったの?

478

一部報道によると潰れた新電力の中には大量のインバランス債務を抱えていた会社もあるそうな。小売の供給力確保義務はどこにいった?電事法上の義務だぞ?インバランスに寄りかかっていたなら万死に値する。焦げ付いたインバランス料金は回り回って広く薄く皆が負担することになるかもしれないから。

479

無謬性が官僚の習性だとは十分分かっているものの、そうは言ってもやはり電気料金が上がり電気が足らなくなっている現況を見ればここ数年の電力政策が正しくなかったことは疑いがない。まずは政策当局が誤りを認めて制度設計を改めないと安定安価な電力という国益を損ね続けることになるよ。

480

決定的な誤りは、原子力を政治的に殺し電力不足の中で自由化しザルな供給力確保義務のもと電源を持たない有象無象の参入を許したこと。その結果ろくすっぽ供給力を確保してない会社が二言目には「予想外の市場価格高騰で」と政治に泣き付くか店仕舞するかして残ったのは脆弱な電力インフラだけだった。

481

新たに東北電力も燃調上限に達するらしい。燃料費の高騰を電力会社が吸収し続けるのは持続可能ではない。原子力の稼働を見込んだ燃料構成と現状との乖離による負担もあるので燃調の見直しをしたいところだが記事にもある通り値上げは国が許さない。→

nikkei.com/article/DGKKZO…

482

483

「ガソリン代高すぎ!」

↓EVに乗り換え

「電気代高すぎ!」

となるだけで、なんの解決にもならない。安定的な非化石エネルギーである原子力を増やさない限りガソリン(=石油)が高くなれば電気代も高くなる。

news.yahoo.co.jp/articles/d3c9a…

484

485

486

冒頭でこう書いてあれば読まなくても中身が分かるので読者への適切な配慮である。

〉こう言うのは京都大学大学院経済学研究科再生可能エネルギー経済学講座の特任教授・安田陽氏。

世界で電気料金高騰中のなか「日本が考えるべき次の一手」 friday.kodansha.co.jp/article/242007

487

488

需給逼迫につながるリスク

・燃料途絶リスク

・地震による設備損壊リスク

・工業用水途絶リスク←New!

news.yahoo.co.jp/articles/49dca…

489

電気代の高騰から分かる通りエネルギー政策は普段の生活に大きな影響を及ぼす極めて身近な問題である。参院選は政権選択選挙ではないが、どの政党が信頼に足るまともなエネルギー政策を掲げているのかよく見極めた上で投票先を決めたいものだ。

nikkei.com/article/DGKKZO…

490

491

492

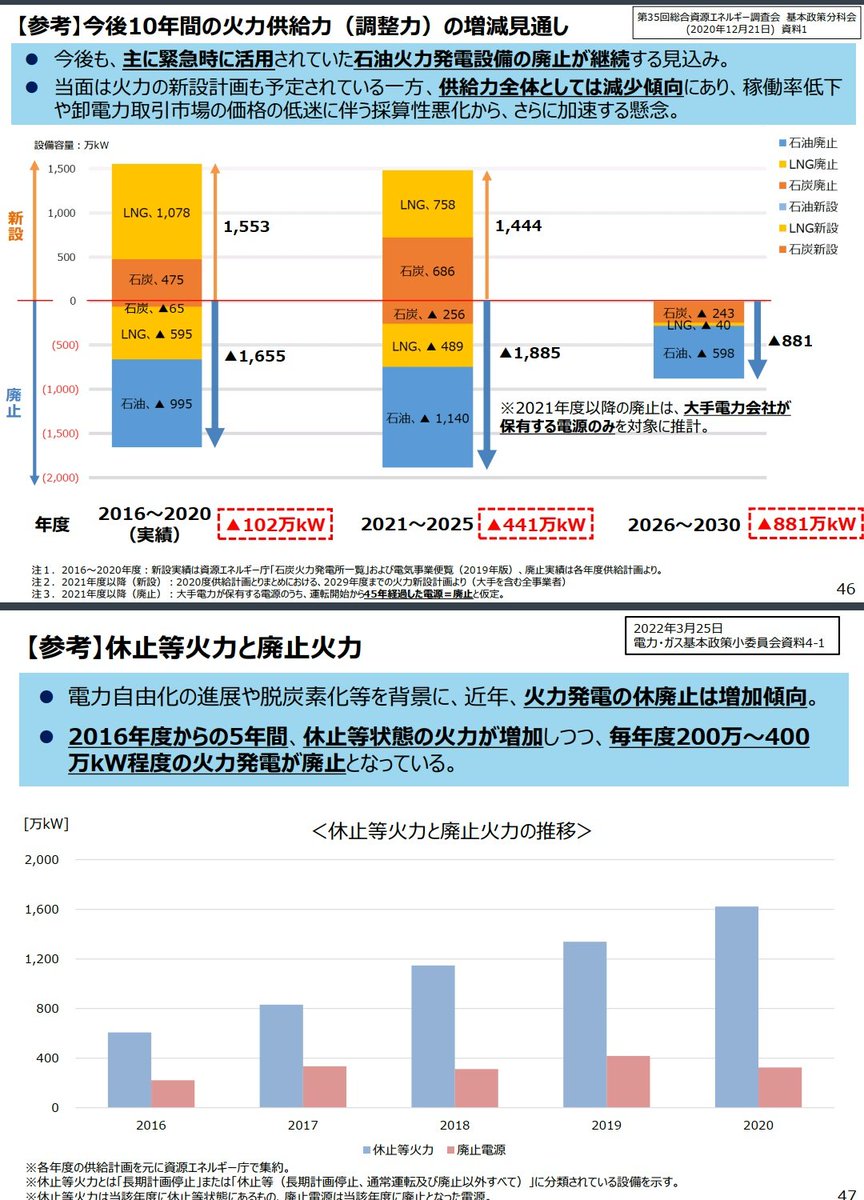

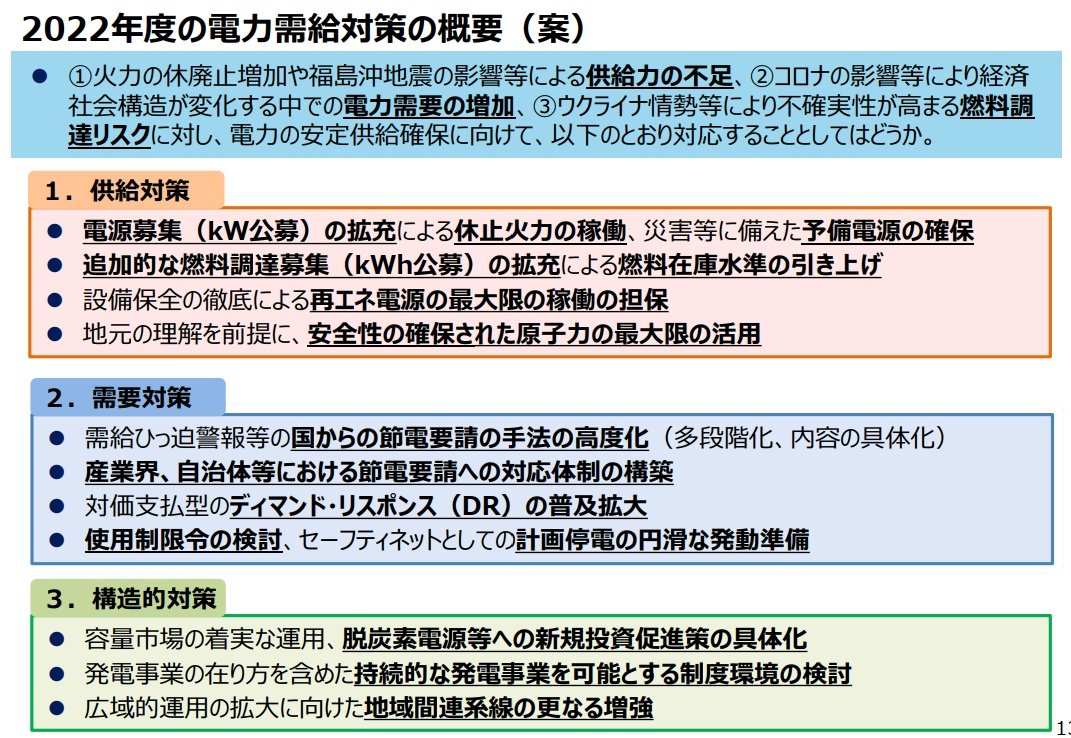

現下の需給逼迫は需要増というよりは供給減が原因なので供給を増やすことがまず必要だが原子力の活用は検討してばかりで何も変化がないので国民に需要を減らすよう節電のお願いをするしかないという体たらく。政治がすべきことをやってからお願いをしてほしいね。

nikkei.com/article/DGKKZO…

493

東日本大震災時の計画停電をきっかけに電力システムの限界が主張され電力の全面自由化・法的分離がなされたのに、その帰結は毎年のように需給逼迫を起こす電力システムの脆弱化・不安定化であった。

〉実際に発令されれば東日本大震災の影響で計画停電に続き実施した2011年7~9月以来となる。 twitter.com/47news/status/…

494

495

電力業界にとって東日本大震災以降の約10年は徒労感と虚しさだけの10年であった。電力システム改革によって誰も全貌を把握しきれないほど電力制度は複雑化の一途をたどった挙句、電気料金は高騰、電力需給は逼迫し計画停電目前、電力会社の収支は悪化と誰も幸せになっていない。一体何をしてきたのか。

496

たとえ激務でもそれが社会の役に立つとか需要家の利益につながるとか誰かに何らかのメリットをもたらす仕事であればまだなんとか歯を食いしばって頑張れるが、電力システム改革対応は死ぬほどきつい仕事だったにもかかわらず仕上がりがこれではもうこの10年何をやってきたのか阿呆らしくて言葉がない。

497

資源価格高騰に伴い電気料金が高止まりし電力不足も懸念されている中、規制委員会が活断層ではないと認めた泊原子力発電所について、活断層や津波への対策が不十分とした原告の訴えを認めて運転差止を命じた札幌地裁。原子力の司法リスクの高さ(いわゆる地裁ガチャ)がよく分かる判決。 twitter.com/Sankei_news/st…

498

499

500

現下の需給逼迫は起こるべくして起こった政策ミス。この期に及んでもなお要請だけして政策修正をしないようでは恒常的な電力不足は解消できない。そもそも資源のない日本が脱原発・脱炭素・脱ロシアをリスクなく同時に進めること自体が不可能な話の訳で。

nikkei.com/article/DGXZQO…