2

3

4

5

6

7

10

14

15

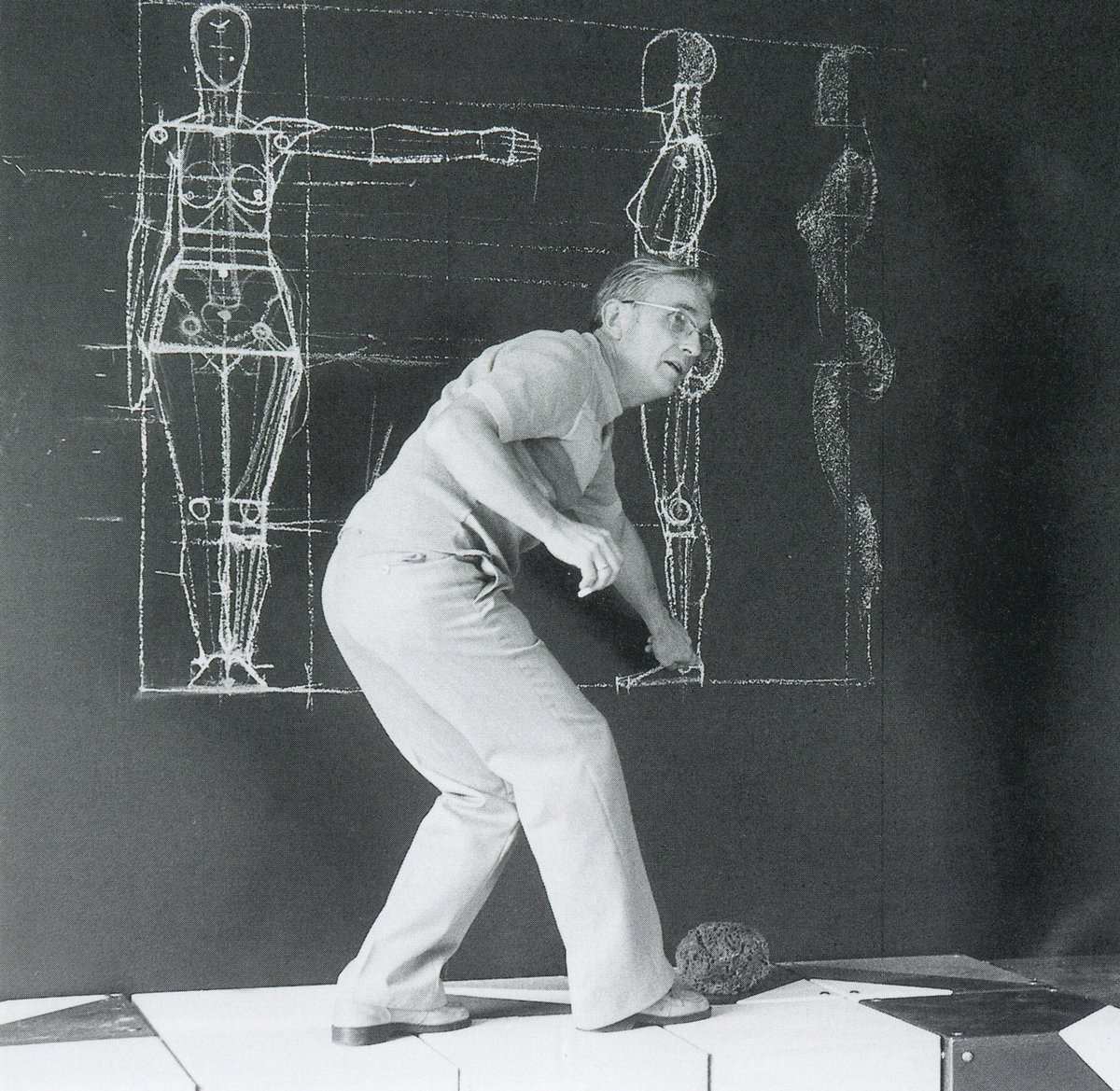

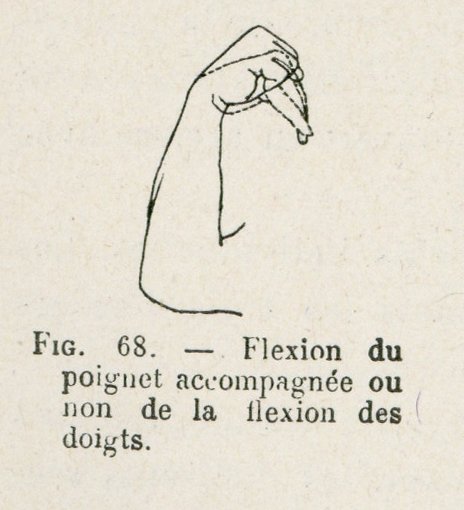

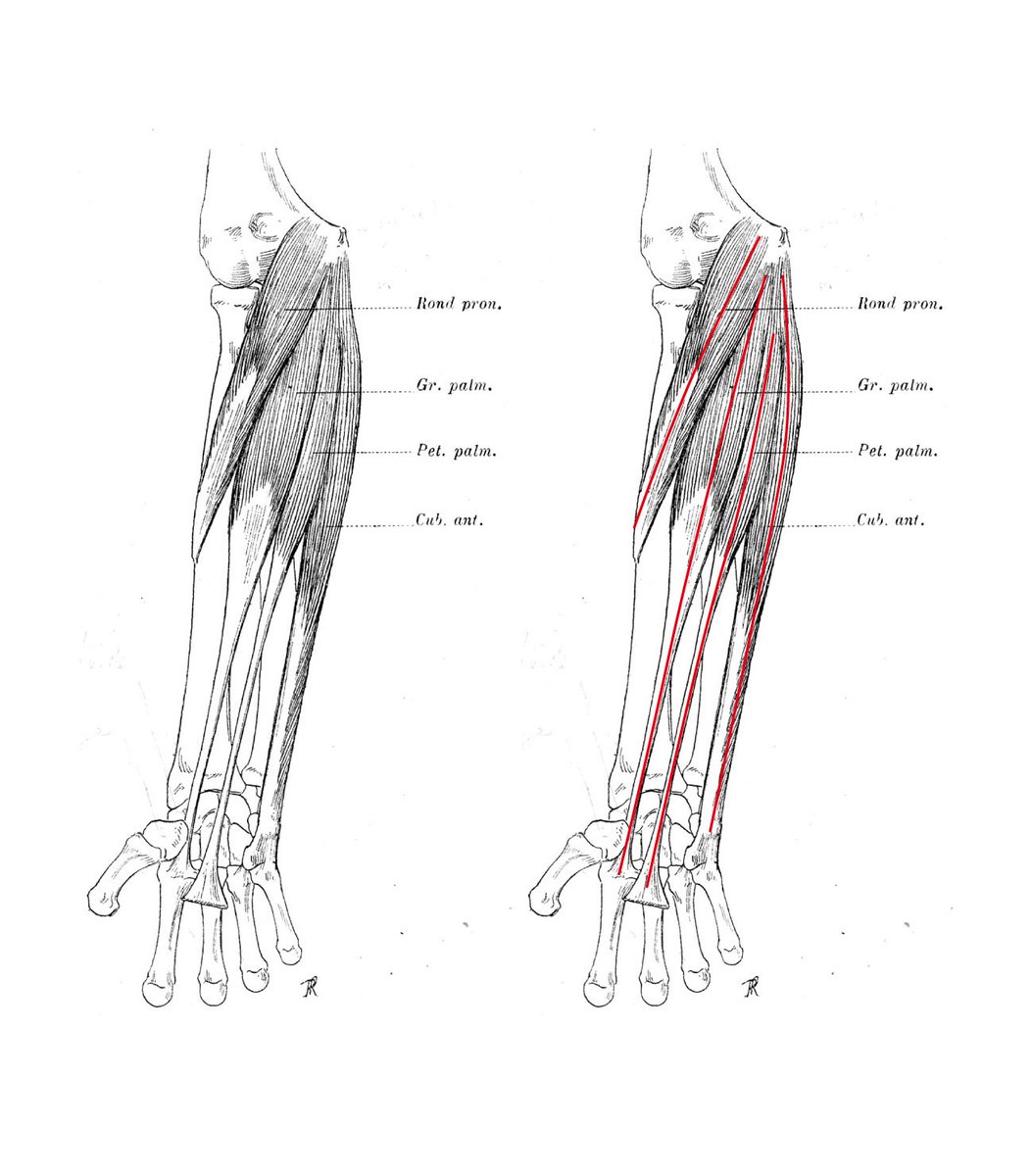

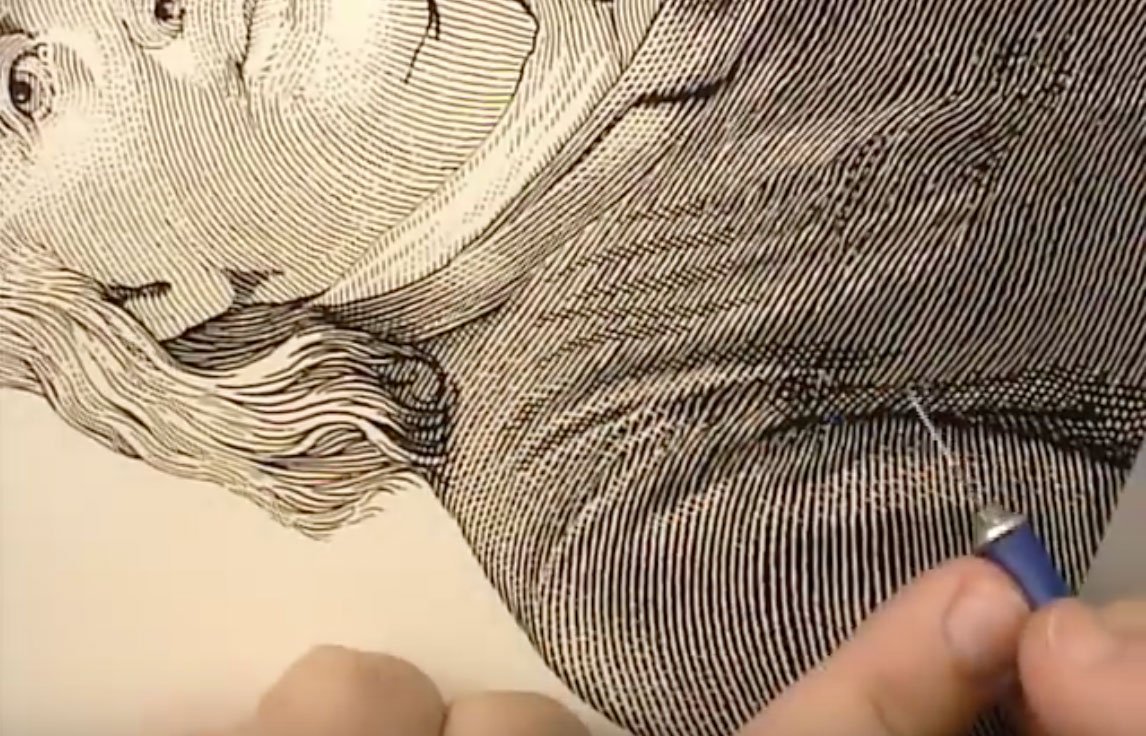

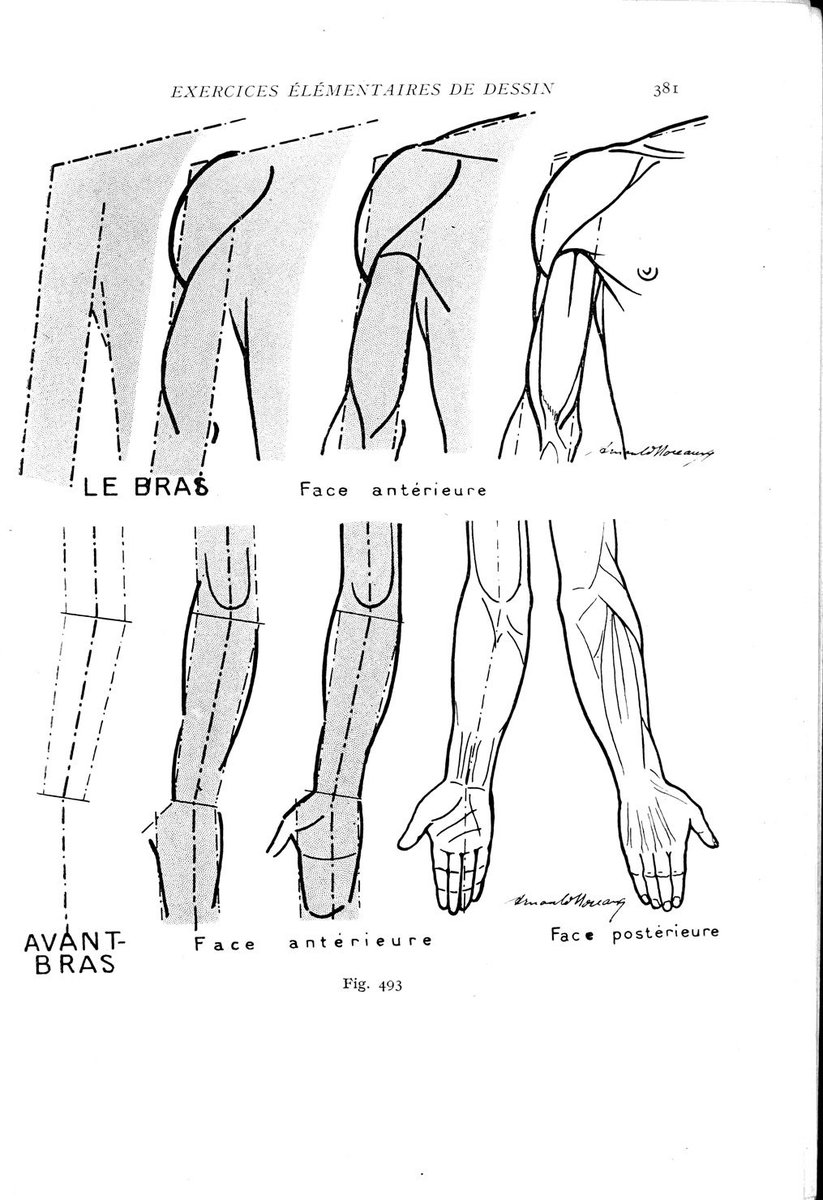

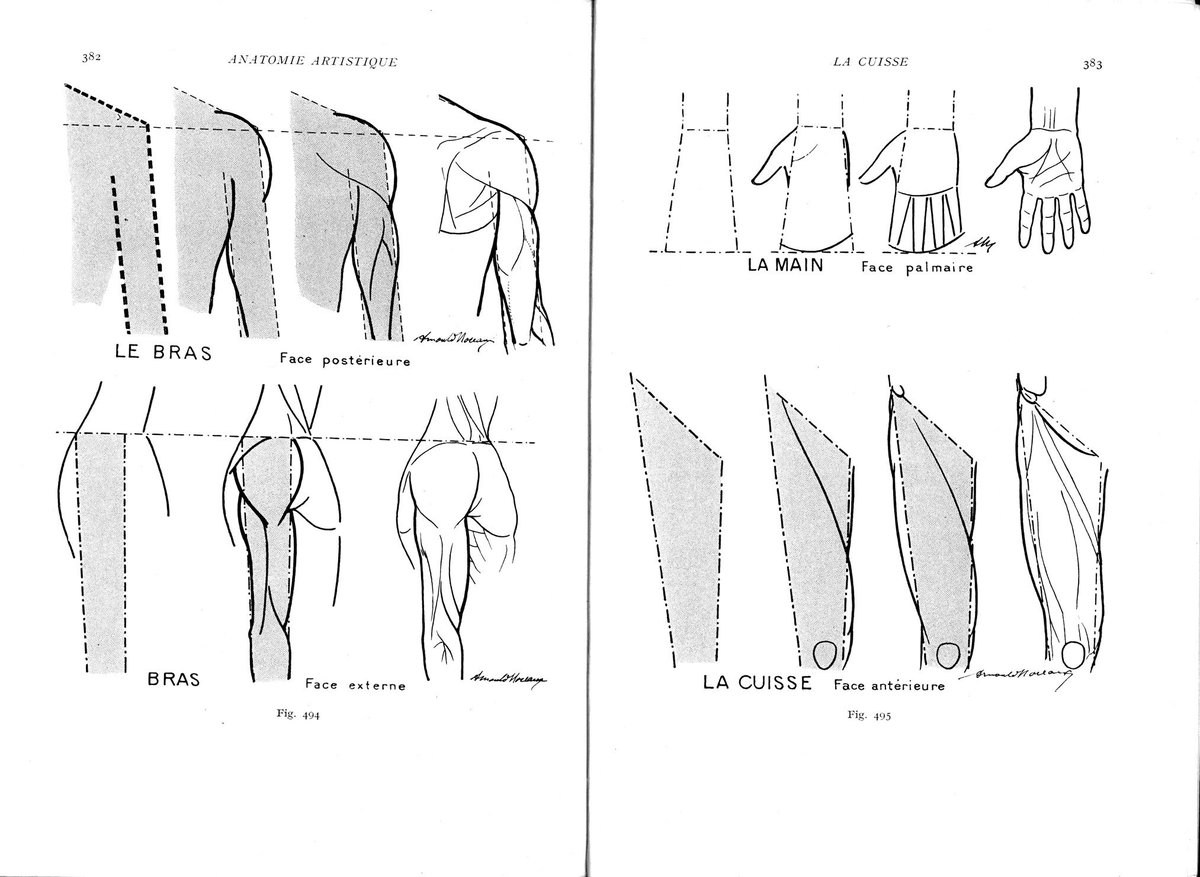

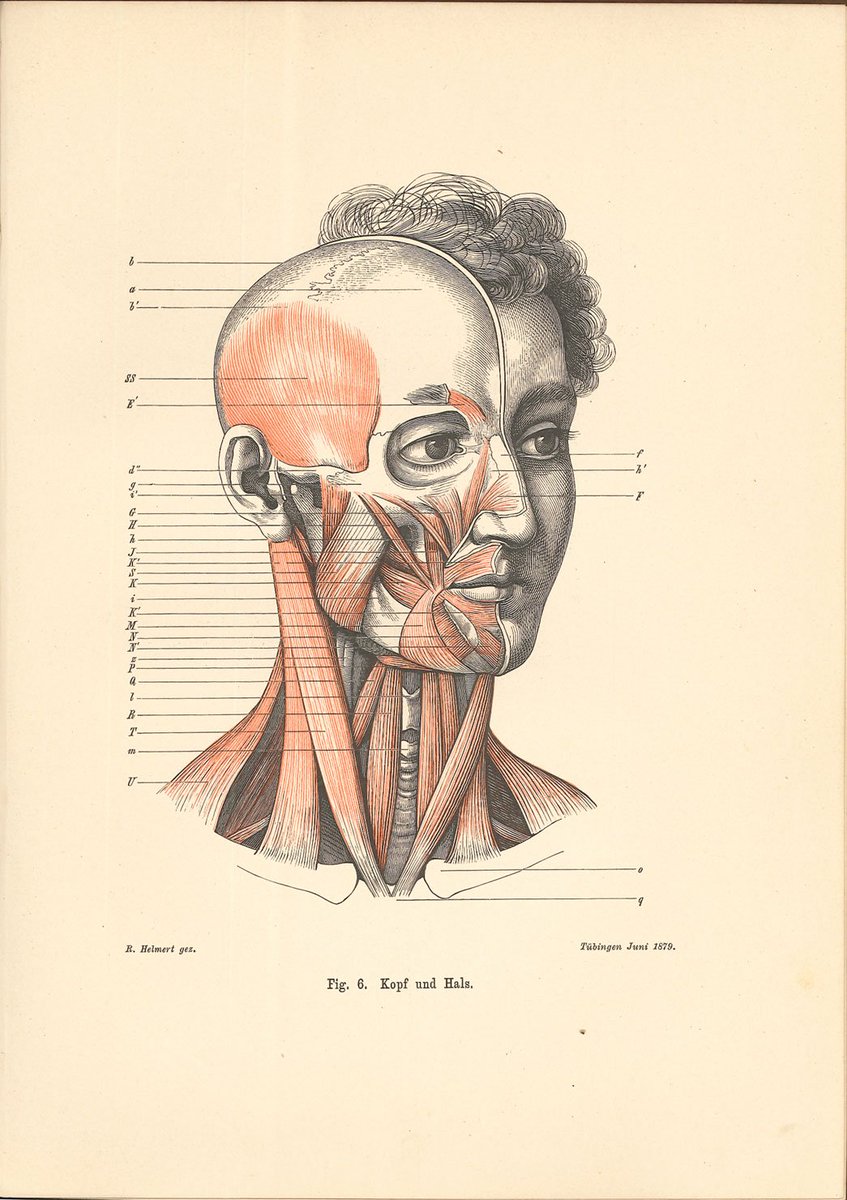

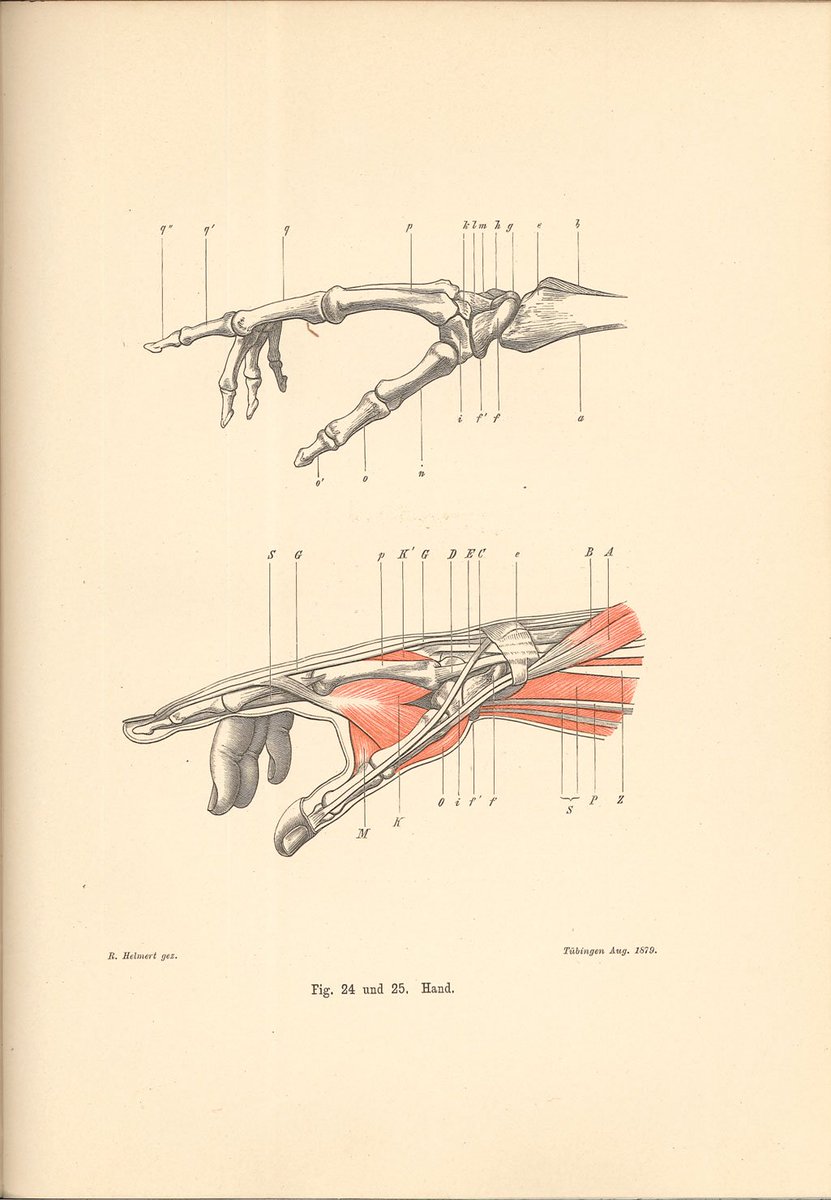

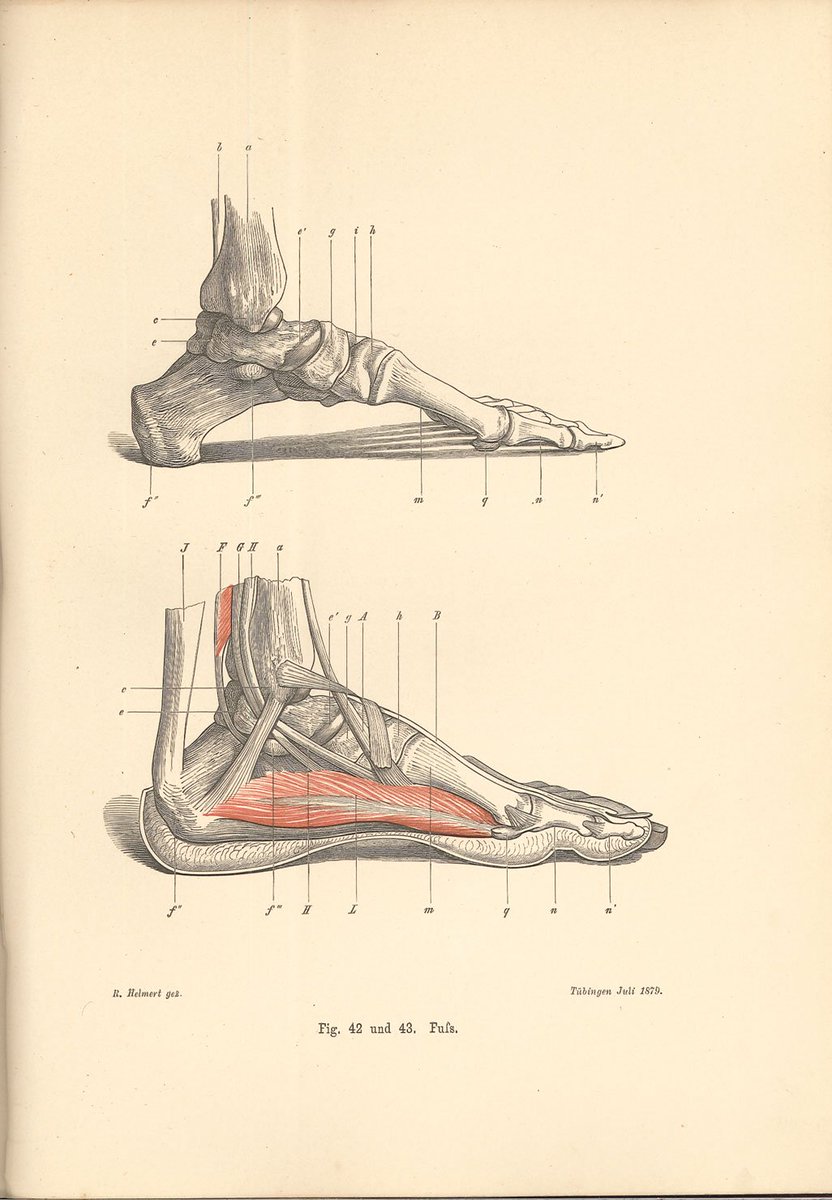

メディカルイラストレーションにおけるペン画は、スクラッチボードテクニックと呼ばれる描画方法を応用して描かれる。医療用の場合は、この技法に加え、クロスハッチングがない。添付はMichael Harbert氏のデモンストレーション(リンク先は元動画)。youtube.com/watch?v=L2MHlK…

16

17

18

19

20

21

23